對談》編劇一定要寫故事大綱嗎?劉梓潔vs蔡沂澄談《劇作家 坂元裕二》

攝影|秦大悲

➤為什麼是「光生」?

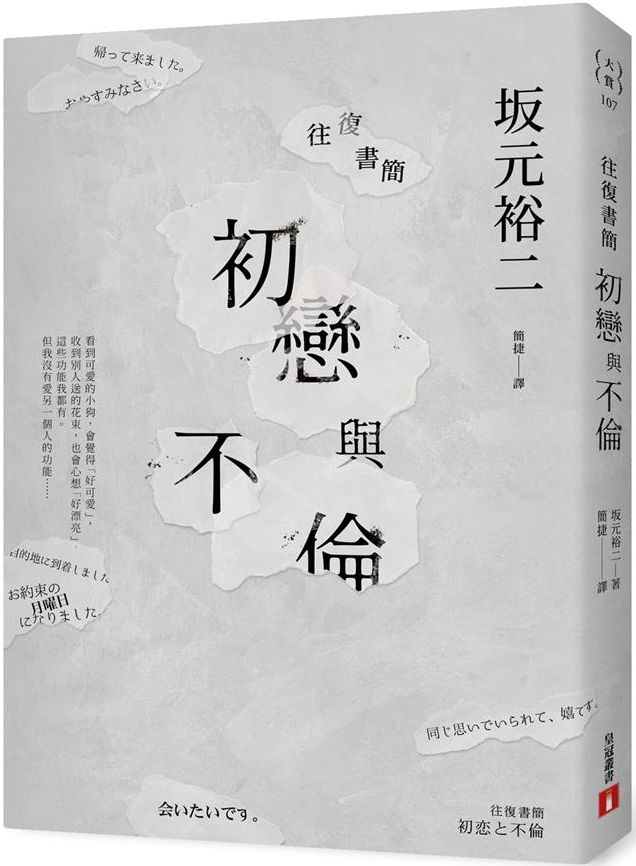

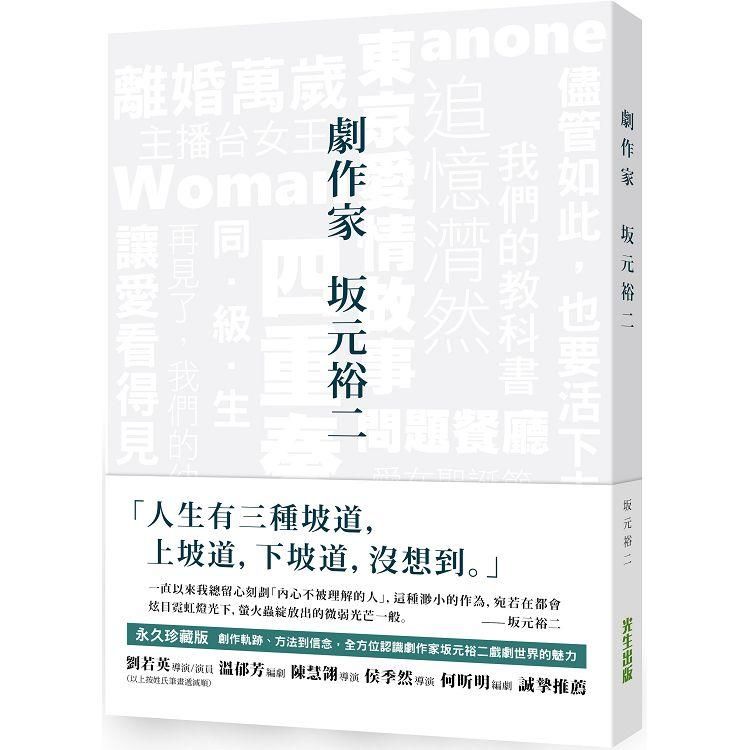

蔡沂澄(以下簡稱蔡):2017年,我在日本聽了坂元裕二與是枝裕和在早稻田大學舉辦的對談,看到早稻田大學外的書店排滿了人要買坂元的《往復書簡:初戀與不倫》,就覺得:我應該來做件事(把坂元的書引進台灣)啊!回來以後,跟創社夥伴陸續談了好幾本書,可是都失敗了,《劇作家 坂元裕二》是我們第一本談成的。

我是戲劇所畢業的,從畢業到現在大概寫了十幾年的劇本,就像文字工廠的女工,我感覺自己逐漸乾枯了,想要藉由做出版來吸收不同的養分。坂元的編劇方法跟我所學的不太一樣,很多人都說他的方法能成立是因為身處日本,又有那樣的地位,學不來。可是看到這本書時,就像一直在打我巴掌,不管看幾次都在打醒我。

劉梓潔(以下簡稱劉):我覺得台灣的編劇在那個文字工廠女工般,時間非常緊縮、壓力非常巨大的工作狀態下,都應該找一個自己的出口。對我來說就是寫小說。雖然在台灣寫小說是賺不了錢的,可是我可以藉著寫劇本的收入來養那幾個月寫小說的生活,那就是我切換的出口。等小說出版了,得到了編輯、讀者之間的共鳴與回應,好像又獲得一點熱情,再投入下一個劇本。

可是若要我去做出版,我可能沒辦法有這麼大的心力去負擔。我問過別的出版社關於《劇作家 坂元裕二》的版權,他們評估過都覺得不容易做,難度在於裡面每一張照片都有版權。

蔡:坦白說,早知道出版這件事這麼困難,我可能也不會做。雖然寫劇本也很辛苦,但那是不同的辛苦,完全無法想像。

劉:一開始就是用「光生出版」嗎?

蔡:立案的時候是用「魔幻時刻」,到籌備後期時才想到用「光生」去命名。

我很喜歡「光生」這個角色,而且馬上就聯想到「光自書生」的意象。光生是坂元筆下很具代表性的角色,他每天說著「辛い!辛い!」(很痛苦,很痛苦),仍舊每天努力在這個他不喜歡的世界裡掙扎、活著。他一邊抱怨,一邊努力上班,不喜歡去飲酒會,可是還是去了。他其實跟我差不多,我每天說自己很痛苦,依然還是在寫劇本;光生平凡、充滿缺點,可是又很有生命力,很像我跟你的角色。

我覺得在坂元的戲劇裡面,男性角色大部分是平凡、膽小、懦弱、充滿缺點的;女性角色反而多是堅毅、有能力、能撐起一片天的形象。《儘管如此也要活下去》的雙葉,或者《Mother》、《Woman》都是,我覺得坂元寫女性角色是充滿敬意在寫的。但老實說我喜歡他的男性角色多過女性角色。

另外,這也是一種策略,因為我知道出版社取名「光生」,之後會引起坂元粉絲間的效應。

➤主角不一定要能力過人,也可以是邊緣人

劉:我也很喜歡光生,按理說我應該會討厭這種機車的人,可是這樣的角色卻在每年新年列出喜愛動物排行榜。

蔡:光生就是我們台灣常講的「厭世」,但一邊說厭世,也一直在努力著啊!

我也喜歡《追憶潸然》(又譯《那一年我們談的那場戀愛》),寫年輕人在社會打拚、掙扎的細節,台詞也寫得非常好,例如「東京不是能夠實現夢想的地方,東京是能夠讓你不會察覺到夢想沒有實現的地方」,我覺得坂元就是很會寫這種話。

劉:我很喜歡那種「歪歪」的角色,例如《四重奏》裡面的幹生。宮藤官九郎在當演員的時候有很多很妙的表現,很擅長飾演從正常生活中逃離的邊緣角色。

蔡:日本電影常有這樣的角色,台灣反而比較少。

劉:這種角色如果沒處理好,觀眾就會一直追問編劇:他為什麼要無緣無故離家出走?那個行動背後的原因是什麼?像「因為我愛他,但我不喜歡他」這類劇情,在台劇裡就不會成立。

蔡:台灣的資方會問你:這個角色的能力是什麼?讓觀眾喜歡的點為何?大家對於「主角應該要是什麼樣子」有一個既定的印象,可是日本的影視常常會打破這個刻板印象。

劉:我也很喜歡《父親的背影》,劇中有個細節讓我印象深刻:爸爸問女兒是怎麼知道家裡有別的女人來過?女兒回說:「我們家的美乃滋是連同袋子一起放進去的」,這時觀眾透過鏡頭可以看到冰箱裡的美乃滋沒有袋子。透過女兒滿島光那樣輕輕的一句話,我就感覺到那個爸爸的揪心:這就是我們家的習慣,我們父女之間的小祕密。

蔡:我最喜歡的角色是《儘管如此,也要活下去》的洋貴,他也是缺點很多,懦弱且厭世。他因為背負過去的自責而十分消沉,跟爸爸一起生活在湖邊的釣船店,直到和女主角相遇加上爸爸過世後,才意識到自己不得不改變,然後積極的活著。雖然缺點很多,他仍不斷努力找到活下去的方法,並用自己的方式去影響身邊其他的人。

劉:我也想談一下讓我很驚豔的兩個女性角色,就是《問題餐廳》裡面高畑充希跟松岡茉優演出的角色。那個時候二人剛出道,可是我一看就覺得她們絕對會大紅,真的太厲害。坂元老師給她們很多,特別是高畑充希,看她在劇裡的表演好可怕喔,會被她身上那種很恐怖的力量給震懾住。而劇裡的松岡茉優那自卑跟懦弱模樣,好讓人心疼。

蔡:坂元應該滿偏愛高畑充希的,因為給她的角色都很棒,還有《四重奏》裡面的那個小惡魔吉岡里帆也是,坂元滿會捧演員的。

劉:我想因為這樣,演員就會認這塊招牌。記得先前有一次採訪時,被問到想成為什麼樣的編劇,當時我就說:不用價碼很高或得很多獎,只要演員聽到你的名字後就會想要演你的戲。

《滾石愛情故事》有一集〈新不了情〉,由明道跟楊謹華主演,他們都很喜歡那個劇本跟角色。明道後來到中國發展,仍一直透過經紀人表示想再跟我合作,可惜中國的環境比較辛苦,要跟資方斡旋,後來就沒有談成。

蔡:仍是很美好的經驗。

➤編劇可以「不寫故事大綱」嗎?

蔡:妳自己在寫台詞的時候,會寫「閒聊」的場景嗎?

劉:我會希望多一點,可是會怕被認為是灌水。我最討厭劇本回來時,上面的意見寫說:「此場沒有衝突。」

蔡:資方覺得沒有吵架觀眾就看不下去。

劉:我們當然也知道什麼樣的情節推動是有效的,會盡量避免一些廢場,可是有時候適度的潤滑是重要的。但如果資方沒有耐心看下去,或者演員抓不到那個點,就很可惜。

蔡:坂元以長台詞著名,瑛太也說過,他每次看到長台詞,都是給他的挑戰信,他會很認真去接下坂元給他的挑戰。我剛入行時寫過一齣戲,其中有位演員背不了三行以上的台詞,當時製作人半夜打電話來罵我:「妳為什麼要寫三行以上的台詞!」自此我被教導說不能寫太長的台詞。至今,我每次寫超過三行的台詞都會很害怕,不知道演員吃不吃得下去。

劉:受到坂元的影響,我很想做兩件事,其中一件就是「不寫故事大綱」。我很不會寫故事大綱,如果可以不寫就不寫。究竟故事大綱是給誰看的?我覺得很多時候是讓電視台和投資者他們方便決策。

蔡:可是沒有大綱的話怎麼知道這個故事的輪廓?是已經在心裡了嗎?

劉:我覺得比較像養著它們(故事),讓它們慢慢長。

蔡:很小說家的方式。

戲劇所教的方法就是一定要先設定故事的主題跟子題,因應每個角色的事件是什麼,大綱、分集大綱要先寫好才能落劇本,一個步驟一個步驟來。在學校養成這個工作方法之後,我一直以來都是這樣走。

看到坂元沒有故事大綱就可以完成劇本,而且還是on檔戲喔!在on檔戲的過程中,他堅持只寫3集劇本,看了演員的表演之後再繼續寫。這怎麼辦得到?與其說他是信任演員,不如說他是依賴演員,他是看著演員的表演,然後才逐步構建後面的故事發展。

劉:我覺得最美好的工作經驗就是當演員來的時候,依演員特質讓角色產生化學變化,再修改劇本。印象最深刻的是拍攝《徵婚啟事》時,劇情是隋棠跟不同的人徵婚,吳慷仁飾演一個魔術師,他會不斷出來鬧隋棠。原先我把這個角色寫成討厭鬼,但他演了第一場戲之後,導演就打電話給我說:「妳一定要來現場看一下,因為慷仁演起來就是不討人厭,有必要為他改劇本。」我就到現場去看慷仁的表演,他實在太可愛了。

蔡:我的工作經驗裡比較少在前期就知道演員是誰,大多是先寫好劇本,到了製作期,由製作方找演員跟導演,導演進來後就開始改劇本了,比較少大家一起工作。老實說,十幾年的編劇生涯裡,很少劇組殺青的慶功宴會邀請我。因為編劇通常在前期工作,在後期製作時沒有參與,所以常被忽略。我覺得整個環境對編劇的尊重跟認知是不足的。

劉:台灣目前的環境還是把編劇當作劇組的工作人員,提供劇組一個好用的拍攝組裝說明書。拍片就像在組IKEA的家具,導演是組裝的人,美術是木板和螺絲,編劇就是IKEA的說明書,一個步驟一個步驟列出來。組過IKEA家具的人都知道,少了那個說明書就組不起來了。當一個很好的工具,讓大家工作得順暢,我覺得也就問心無愧了——不是刻意把自己縮小,而是環境使然。

蔡:坂元在書裡有說到,他覺得電視劇不是個人的創作,而是團體的創作,他一直很清楚這點,也會因應現場的各種要求,每天改劇本。大神也是這樣子工作的。

劉:我想過要改變這個環境,後來我在做《滾石愛情故事》時,就把編劇擺在前面。那時找了10位線上知名的編劇,先有故事大綱,讓導演挑大綱,然後才有劇本,導演比較像一起去完成這個劇本。那次經驗滿好的,編劇也都感覺自己受到尊重。

➤看100部電影之後再看編劇書

劉:其實我很好奇,目前書市上的編劇方法書對線上編劇或學生有什麼樣的幫助?因為我自己是空降部隊,那些東西對我來講反而是保守的。有時候我是完成劇本後,再用那些方法去對照檢查,例如「第七場有沒有轉折」等等。

蔡:我在學校時,從希臘悲劇學到現代劇場,都已經刻在腦子裡了。那些大部頭編劇聖經我買回來看後就覺得:「好,我知道了,但是我做不到。」可能有點水土不服吧,各國觀眾喜歡的東西也不同,雖然有些準則是通用的,但劇種、文化、社會背景真的很不一樣。

不過我覺得《信號》跟《祕密森林》出劇本書是很有意義的,這兩部劇本書都超好看,對學編劇的人或劇迷來說都很受用。我在寫類型劇的時候也常把這兩本書拿來研究,這對我來說可能比聖經還有用,我很享受在文字裡感受畫面。

劉:在一些編劇工作坊,我都會跟學員說:「看100部電影,都好過你看一本編劇聖經。」從觀影體驗裡去建立你自己的品味跟價值,嗯……我更正一下,看完100部電影之後再去看編劇聖經。

蔡:我很喜歡讀劇本,如果先讀劇本再去看劇集,是看導演的巧思,還有各個部門合作的成果,那是不同的趣味。如果我先看劇集,可能就忙著一方面聽台詞,一方面看導演的手法,會有不同的感覺與收穫。

我希望未來可以出版劇本書,雖然台灣一直沒有閱讀劇本的習慣,但我自己是學戲劇出身的,希望讀者們不要覺得劇本這件事很遠。

劉:諾貝爾文學獎也會頒給劇作家,但是在台灣的文類認定以及實務的編劇上,並不認為劇本是可供閱讀的文類,各大影展的編劇獎也是以最終有拍出來的影視作品來判斷。先前說我受到坂元影響的兩件事,除了不寫故事大綱,另一個就是想舉辦「朗讀劇」。不用跑電視台產製,也不需要導演,只需要編劇跟幾位有默契的演員、一個好的空間、好的氛圍,就可以成立了,是編劇就能完成的。劇本除了影像化之外,還有沒有什麼其他可能性?也許台灣的編劇可以去嘗試。

蔡:我自己在學生時代辦過幾次讀劇會,總覺得台灣對於讀劇會的接受程度還是滿低的。但是我覺得做這件事是好的,可以當作劇本推廣的輔助。坂元前陣子也曾跟滿島光合作一個朗讀劇,在全日本的小鄉鎮巡迴。我很想問他用意是什麼,他應該是很有意識地在做這件事。

劉:我先前在小說發表會上,曾以小說來做讀劇,現場請讀者一起來朗讀,讀者都滿喜歡的。但不知道發展成售票演出之後,他們是不是還會來參與?

蔡:一定可以的,只是剛開始做的人可能會比較辛苦。台灣的讀者過去沒有這個習慣,但新的世代也許會有新的思維。一步一步推,如果有人開始做,我覺得滿好的。

➤堅持與努力也是一種才華

蔡:身為編劇,我覺得挫折是日常。劇本這件事是很主觀的,編劇沒有評分標準,不會因為我今天寫了什麼就明顯知道自己有進步,也不會因為得了獎,編劇之路就變得比較順遂。坂元在紀錄片裡說自己是忍耐派,他明明是天才型的,竟然還覺得自己是忍耐派。

劉:我常常覺得一個編劇的成功,不僅是他的作品、才華,還有他能不能耐得住。面對自己能力的挫折也好,跟電視台、劇組應對的挫折,經歷這麼多挫折後還可以繼續寫,就變成能耐。

蔡:入這行這麼久,我真切感受到努力跟堅持才是才華,至於成不成功或者能不能做到一個好作品,其實是運氣。劇本完成後,能不能被拍攝?能不能被好的製作單位執行?被觀眾接受?都無法預測,所以不能說我一個人努力就可以做到什麼好作品。

在台灣做編劇工作,我是悲觀且務實的。我常自稱是編劇女工,在這十幾年的過程中,不管個人寫作或是團體工作,我覺得光是能維持熱情不輟,就已經很努力了。

劉:妳用什麼方法來維持熱情?

蔡:去做田調。田調過程讓我看到很多台灣不同階層的人,看到別人努力、用心的工作,給我很大能量來維持工作的熱情。因為創作遇到關卡,才讓我想去接觸不同領域,多一點看待世界的視角,不是只鎖在自己想像的世界裡。

我覺得做田調比寫劇本還有趣,不管蒐集到的資料是否用得上,我都覺得有收穫——對我個人有收穫,不一定是對劇本的收穫。有時我覺得自己喜歡田調勝過寫劇本,梓潔很喜歡寫劇本嗎?

劉:我是。

蔡:寫劇本跟寫小說,哪個比較喜歡?

劉:我覺得不一樣。在寫給坂元的粉絲告白信裡面,我也想問他是不是比較喜歡寫小說。

蔡:坂元寫小說寫了三年都寫不出來。

劉:其實寫的過程都滿快樂的,不一樣的是小說寫完就完成了,但劇本寫完以後才是開始而已。它被生出來後命運會怎樣?成長過程會多曲折離奇?都還不可知。我覺得劇本是一種「給予」,特別是如果你知道演員是誰,想到一個新的設定,或是給這個角色更多金句,那真的很快樂。

➤認清現實,理解人的苦楚

蔡:從坂元的作品可以看出,他真的很能理解人的苦楚。《四重奏》裡有一個人寫信給四位主角,大抵是說:「我很好奇你們的演奏就像屋頂的煙囪一樣,很不值得,可是為什麼你們還要堅持下去呢?我自己曾經是個演奏家,可是我知道自己完全不行之後就放棄了,你們為什麼不放棄呢?」我當時看了很感動,坂元完全知道實踐夢想的痛楚,自己很想努力,卻一直做不到也放不下的掙扎與難處。為什麼他會知道呢?他不是天才嗎?後來看他的書,才明白「啊!他真的知道。」

劉:還有他是非常犀利的。《四重奏》有一段「達成要求是一流的工作,盡力完成是二流的工作,像我們這種三流人士,只要完成讓大家開心的工作就好。抱持理想的三流演出者,只不過是四流的罷了。」先前我在台中開編劇班,課程最後我把這段話貼出來,其實也是希望學員們可以認清現實。

蔡:有一點我很好奇,《四重奏》被捧上神劇位置,可是它在日本的收視率其實並不高。如果這個作品由台灣人製作,還會這麼好嗎?

坂元的IP在韓國、中國跟土耳其都被翻拍過。韓國翻拍的《離婚萬歲》(최고의이혼)、《Mother》都算是成功的。因各國文化不同,如果沒有做適度改變、融合當地文化的話,其實是很容易失敗的。可是坂元實在很擅長選擇議題,我覺得他是唯一一個日本編劇的IP可以跨文化賣到世界各國的。

劉:坂元絕對都是做足了田調,但他又可以超越提昇,不會被田調的事實和現實綁住,而是以「坂元流」的風格去找到人性的那條軸線,這是很可貴的地方。

蔡:而且他覺得沒有答案就沒有答案,沒關係啊,答案存在我們每個人心中。他不喜歡解釋他到底為什麼那樣寫,有什麼意義。他覺得說:你們自己看啊,看了就會知道。

劉:「你們自己看,我都寫了」,好想學起來喔。

蔡:而且他口氣並不傲慢,而是說:「我相信我寫的東西一定有達到你的心中。」他不想去詮釋你已經看到的東西,你看到什麼,就是什麼。

劉:在台灣,我們寫劇本時會花很多時間在討論劇情,之後便會被因果綁住,一定要把角色的行為動機聚足之後才有辦法往下推,而不是直接從角色本身去講故事。這是在台灣寫劇本比較痛苦的部分。

未來我希望可以嘗試先讓角色活起來,讓故事跟著角色走。這樣的好處不只是在寫劇本時,其實對演員、導演,整個劇組之間都是,會在一條線上面,一個一個坑,把演員很功能性的補進去來服務故事。

蔡:我最近也在變換工作方式,不先寫故事大綱,直接先寫角色自傳再寫劇本。雖然因此寫得很慢,可是就是想試試看嘛。

劉:會需要一點時間,讓那個角色慢慢長出來。

➤由編劇主動挖掘好作品

蔡:相較於日本,我認為在台灣進入編劇這行是簡單多了。日本人才多,能擠進編劇行業並且出頭的其實是極少數,坂元跟野島伸司都是透過富士電視台青年劇本大獎出道的。坂元先在製作公司當協力編劇,寫了《同.級.生》被認可之後,才被交付《東京愛情故事》。在台灣出道可能沒那麼困難,反而是堅持下去比較難。

我就是研究所還沒畢業就開始做編劇,比較困難的真的是這個環境的不穩定與工作辛苦,讓堅持下來的人變得很少。

劉:和編劇簽合約,都是這幾年才落實下來的。我念研究所時曾在一個編劇團隊工作,寫了幾集後來因故中止了。一段時間後他們又找了其他人來繼續寫,幾年後有一天我跟製作人在不同場合碰到面,這位製作人非常溫暖,他把我叫到旁邊去,用信封裝了一萬元塞給我。

蔡:好感人喔!

劉:你也知道在寫劇本的時候,製作團隊也是很辛苦的,他們是在沒有資金的情況下去run這個團隊。

蔡:現在編劇生態環境真的跟以前不太一樣了,容不得你在那邊含糊,我覺得這是好的。可是老實說有時看到合約我也不太敢簽,因為大部份合約對編劇的保障都很低。

劉:有時候我會想,那些斷頭的案子,如果沒有簽合約,對方難道不覺得那個東西會被我們拿去嗎?他一定是不覺得,所以才會不簽合約、不付錢。

蔡:反而是我們擔心對方會把東西拿走。

劉:後來我都委託經紀公司幫我處理這一塊,先出2頁的大綱,對方認為他們現階段做不了,卻還是想要這東西,他就會再簽一個切結書,付小小的錢,讓這個東西是屬於他們的。

此外,權利的期限是多久;沒有拍成的話,編劇是不是可以拿回來;劇本書的出版權是不是歸屬編劇……這些都應該在合約中盡力爭取。我之前還會加一條:如果改寫成小說,出版權是我的,這就看對方願不願意接受。我覺得都可以更彈性且細緻地討論,否則現在都是資方買斷比較省事,之後他要怎麼做,是改編漫畫還是賣到哪一國都是他決定。

台灣目前的案例都是特例,還沒有邁入可以依循或學習的階段,還不像日本那樣已成為一塊不會壞掉的招牌。如果特例累積得夠多,就會變成經驗,像《花甲少年轉大人》、《俗女養成記》,都算是成功的改編。所謂成功就是在聲浪上面、收視率、獎項都可以看得到,這可以讓傳統或OTT的投資者更有信心。台灣現在才剛開始,後面會怎樣還不知道,但看來是可以期待的。

如果要說編劇可以做什麼的話,我希望可以由編劇主動挖掘好作品,由編劇向資方提案:「我覺得這個東西可以改編」。我相信很多編劇心目中應該都有想要改編的東西。

蔡:我也希望盡微薄之力做一些事情,所以想借鏡韓國或日本這些文化相近國家的作法,儘管環境不同,但如果多了解、交流他們的作法,我相信是會有幫助的。

我是出版的外行人,從做中學,得到很多挫折,但挫折也可能是養分。正因為這不是我們賺錢的本業,我們是把它當作品在製作。不管是一年出一本或半年一本都非關收益,只要不倒閉,可以回收夠做下一本就好。

光生出版社的下一本書應該也是編劇類作品,最好還是坂元裕二(笑)。我們會延續成立的初衷,持續出版影視相關或編劇的書,不限日韓,台灣作品也OK,只要是好作品。●(原文於2020-09-25首度刊於OPENBOOK官網)

劇作家 坂元裕二

作者:坂元裕二

出版:光生出版

作者簡介

坂元裕二

日本首屈一指的劇作家。1991年改編柴門文漫畫的電視作品《東京愛情故事》,不僅風靡日本,更引領日劇潮流席捲華人世界。他的創作風格獨樹,用最細膩的戲劇風景,書寫出每個人內心最深處的共感。作品推出屢成話題,亦曾被多國翻拍,成為備受海外注目的日本劇作家。

主要的電視劇作品有《東京愛情故事》、《我們的教科書》(第26屆向田邦子賞)、《Mother》(第19屆橋田賞)、《儘管如此,也要活下去》(藝術選獎新人賞)、《離婚萬歲》、《Woman》、《問題餐廳》、《追憶潸然》、《四重奏》(藝術選獎文部科學大臣賞)、《anone》等。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐