泥途 ——《孤草與幻夢》後記

1.

嚮往美好的事物,是人類的天性,但我卻背道而行。

整理近年來的作品時,赫然發現二〇二〇年間完全沒有動筆。由於當年生活頻頻受挫,外加身處的環境,帶來偌大的壓力,使得創作書寫全然停息。二〇二〇年,是我最為困苦的陣痛期,且有苦難言。我行走的路途,滿是泥沼與泥濘。

那段時日,是我最愁苦、難熬、無助、困頓的時候。我的精神狀態消極而低靡,靈感泉源亦完全被堵塞。每天的生活,一心只想著如何平順、安穩地過完今天。然而就算度過今天,對於明天的未知,也讓我滿懷不安。對其他人來說,美好的一天,或許是品嘗到隱藏美食,或許是與好友結伴出遊,或許是停駐欣賞眼前明媚的風景等等;但對我來說,只要沒有突如其來的言語壓力,沒有令人憂慮的叨擾,沒有任何意外發生,便是美好的一天。週末,一返回家中,心思全然不在寫作之上,僅想把握得來不易的清靜時光,什麼也不想去想。

2.

回憶過去。從原先的大學校園生活,隻身踏入重武輕文的全新環境,感覺自己是格格不入的存在。總覺得,這裡的人事物,以及整體氛圍,與我本身的人格特質大相逕庭。

一位影響我至深的前輩,性格屬於「土性」的人。第一眼見到我,便說:「在走廊上看到你,看起來就充滿書卷氣,這非常明顯,但是這邊大部分的人,都不擅長『文』這一塊,所以如果你把自己變成允文允武的人,你就無敵了。」對於前輩說的話,我一直銘記在心。除此以外,他亦在我徬徨、迷惘的時候,指引我哪些方向是充滿危險的,並教導我高壓環境當中的生存之道。

可惜我們共事的時間並不久。他選擇向工作九年的這個生活圈告別,決定再更向上爬升,爬升至符合他未來展望的地方。然而我沒能讓他看到,我現今成長蛻變後的樣子。偶爾還是會想念當時與前輩的相處。

3.

若使自身擁有的學識,與職業結合為一,聽起來是美好的事;然而實際迎來的情況,並不如想像中美好。我無法讓寫作成為主業。寫作本身對我而言,並無法打理一切日常生活,更無須談論,能否支撐起自身家庭經濟。最後,只能妥協,另尋其它道路,將美好想像擱置於角落。不自覺閃過那句話「理想很豐滿,現實很骨感」。

過往的我,時常會在腦中描繪,將來的,理想模樣。原初,還遙遠的日子,不知何時,愈來愈迫近自己的時候,才明瞭所謂的理想,必須由自身收入來做為基底。單單憑依理想,是無法生存的。金錢,是一切理想的奠基。

4.

我終究還是遷就於現實。

現實情況中,非固定收入,必然會造成生活困難。人人都需要一份普通職業。曹馭博在其詩集《夜的大赦》的後記提及:「退伍之後,我頂著光溜溜的腦子,想繼續升學,未果。接下來半年,找工作遇到瓶頸,年底還遭遇疫情,天天關在家,靠寫稿維生。」就連獲得數屆文學大獎的青年詩人,都難以在社會中取得一份正職,更何況我只是默默無聞的平凡人呢?

不少同事們曾問我,為何所選的路並非教職?擁有現在的學歷,應當在學校發展,從事教育才是……以我而言,我願意騰出時間、傾注精神和心力,投入於各式文類的研讀中。這是我的嗜好,亦是我的嚮往。我並非是為將來的出路(當學校教師),而步入語文系所;我純粹是為吸收、廣閱更多新知,並獲取創作能量,而沉浸於文學之海。

5.

創作是我的嗜好,亦是我的嚮往。多年走來其實也希望,書寫出來的內心中的文字,能讓自己以外的人看見。但事實並非如想像順遂。大學畢業一段時日後,經歷一次又一次的投稿失利。有把握的、費心完成的每件作品,並無受到任何大、小型文學獎的青睞。滿懷期待最後再受到傷害,投出的稿件有如石沉大海。雖然現實結果會令人有點落寞,但並不影響我投入熱情持續寫作。

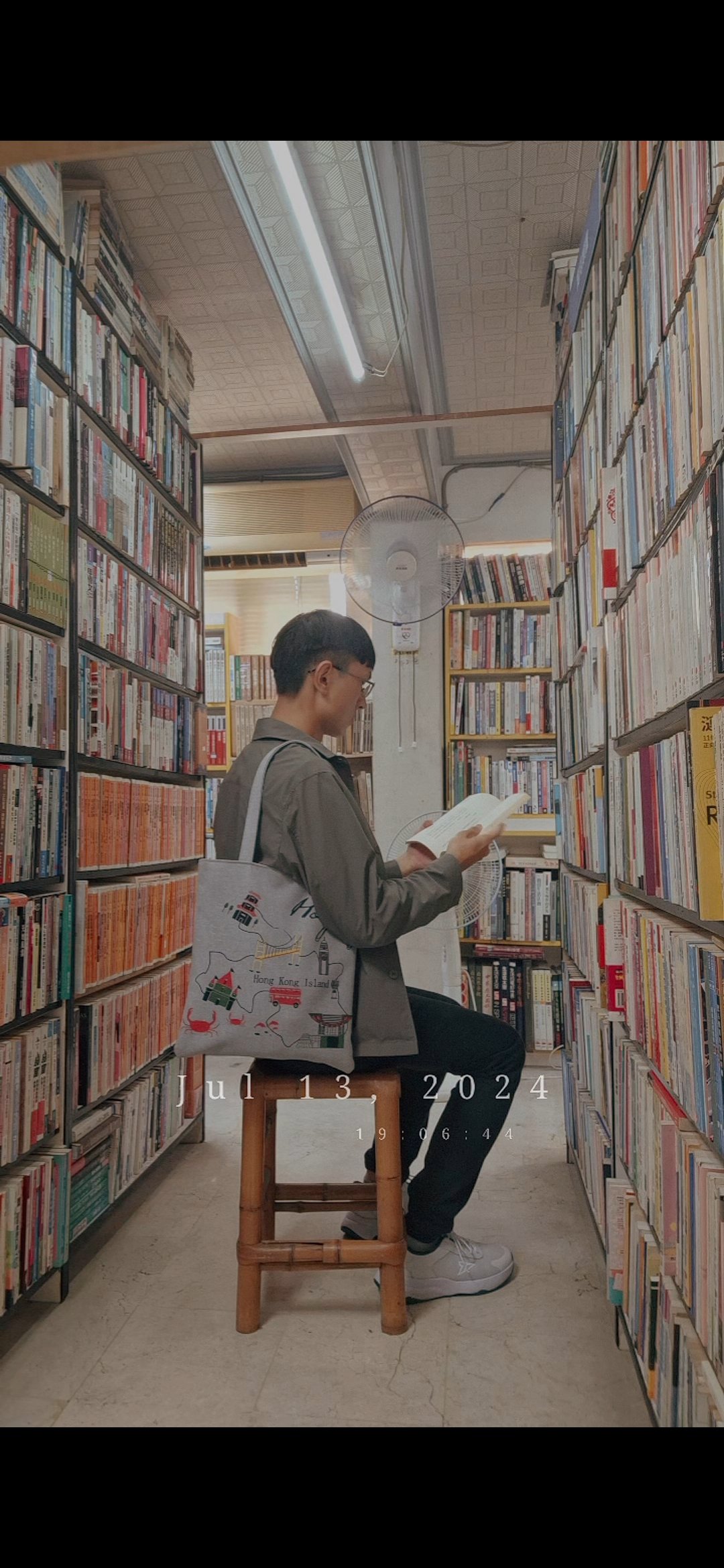

回想學生時期,對於創作,懷有一定的堅持。於是生活的主要中心,脫離不了書店、圖書館。閱讀的書籍,以詩集、詩選、詩刊為主,並將有感觸的段落,記錄在筆記本裡面。

現在的我與昔日不同。目前生活以多方培養其它興趣為主,例如尋覓探索動聽的音樂、在房間唱歌消遣、自學外語等等。有時接觸各種不同領域的事物,會意外地迸發出靈感。就如同音樂製作,若一直執著要寫出新歌,反而會難以寫出來,轉而去做其它事情之後,才會突然靈光一閃。

6.

最初踏入新環境的陣痛期,為時一年多。音樂鎮痛了我憊倦的身軀。音樂是苦悶生活之中,不可或缺的治癒力量,治癒殘破不堪的心靈,帶來慰藉、緩解痛苦,給予我在泥途上前行的動力。在繁忙過後,聆聽音樂,像是沐浴一樣,沖走附著於心上的灰塵與髒汙,洗滌自身的內心。

有些流行歌的歌詞,除了能撫慰人心以外,亦涵納詩意在其中。以前小時候聽歌或許沒什麼感覺,而長大成人後聆聽,才心生特別的感觸。像是「放在糖果旁的是我/很想回憶的甜/然而過濾了你和我/淪落而成美」(半島鐵盒),還有「我睜開雙眼看著空白/忘記妳對我的期待/讀完了依賴/我很快就離開」(擱淺),以及「看著那白色的蜻蜓/在空中忘了前進/還能不能/重新編織/腦海中起毛球的記憶」(黑色毛衣)等等。儘管流行歌與現代詩所偏重的層面不同,但是歌詞也能夠寫得蘊含詩意,為音樂作品提升了價值。

7.

或許有人抱持疑問,如何區分現代詩與流行歌?現代詩與流行歌的主要差異性,在於它們的「性質」與「著重的方面」不同。以性質而言,現代詩的文字和音樂分流,而流行歌的文字則會和音樂做結合;以著重的方面而言,現代詩著重視覺上的表現,且句尾的押韻可有可無。而流行歌則會著重聽覺上的表現,且會確保每句歌詞皆有押韻。

語言文字,可以感動人心,卻也能重傷他人。世上總有人會將語言文字(words)轉化為利劍(swords)傷害別人。只要是銳利的事物,無論其形體大小如何,都足以令人受傷。有些人覺得自己說的話並無什麼大不了,何須小題大作,然而對於聽者而言,卻是難以忘懷的。請別問為何要如此惦記在心中,因為惡質的話,會持續迴盪在腦海,揮之不去。

水以及火焰,在日常中扮演重要角色,是生活無法分割的一部分,但「水能載舟,亦能覆舟」、「星星之火可以燎原」。語言文字亦是相同道理,如同陳昭淵《宇宙通信》收錄的短詩「眾人皆有利刃/有人用它雕刻/有人任它傷人」。是故,以何種方式去運用它們,皆操之在人。

8.

我明白我無法改變他人。他人每天如何生活,同樣也是由他們決定。現代人生活在資訊、社群發達的科技時代,博眼球的事物十分氾濫,並無形地充斥於日常中,使得大多數人,不自覺中逐漸上癮。不停瀏覽,來滿足自身感官刺激。「閱讀」、「書寫」等語文能力,亦從這些群眾身上,悄悄流失。每時每刻皆在使用的文字,從幼年時期即開始學習,一路陪伴,伴隨你我長大成人;對於網路成癮的使用者而言,竟變成既熟悉,卻又陌生的存在。

現今有不少人,太過於追求享樂、追求普遍的欲望。眼前所見處處皆是誘惑,時時吸引眾人目光。我盼望人們所追求的事物,應當昇華為對於內心、心靈富裕的追求,進而帶來精神上的幸福感,最後形塑、塑造成一名有素養、有內涵的人。但我明白我無力改變他人,我能做的,僅有提升個人價值。

9.

回顧學生時期的我,總會保持關注同儕、親友們的每則動態。那段日子,時常存在著莫名的資訊焦慮,而又陷入社群焦慮中,擔憂自己錯過最新消息,沒有跟上。每天早晚,都將精神放在別人身上,瀏覽他人的生活,來填補自己的生活。久而久之,漸漸帶來副作用,不知不覺,我緩緩落入漩渦,陷進負面思緒中。

其實,每一年的學校時光,我過得並不順遂。現實無論做什麼,大多時候,事事不如意,不如預期。想要展現好的一面,但卻適得其反,將自己絆倒,愈做愈糟。心中所描繪的藍圖、對於未來的期望,總是事與願違。看著同儕們,精彩多姿的校園生活,使我產生了落差感。身心,變成不健康的狀態,心裡的失落感,逐步擴張,如同滾雪球一般。覺得自己實在一無是處。

一直持續到接近畢業的倒數幾個月,我才領會到,即使沒有跟隨到社群近期分享的內容,對於自己人生也不會造成影響。二〇一九年初,我寫下〈封靜〉,隨後關閉個人帳號,讓自己暫停使用、不再接觸。經過一天,經過一週,與自己相處的時間,慢慢變多。我開始將注意力和目光,擺在自己身上,學習新鮮事物,尋找感興趣的休閒娛樂。

告別自怨自艾、怨天尤人的過去。晃眼間,我已畢業多年。畢業後發現,無意識中,已培養出多樣的嗜好;並且,更專注於本身擅長的領域(我偏向選擇只有我做得到,他人不一定能做到的事情),在領域內持續專研,精益求精,日益進步,比以往更突破,並獲得成就感。此刻,才真正擁有與昔日不同的生活,行走在讓自己變更好的路上。

10.

以往的我,長時間耗費心力,去在乎那些自身所沒有的東西,而沒有看見被擱置於身後角落,那些被我忽視的、已經擁有的珍貴事物。目前不僅擁有與昔日不同的生活,還擁有第二本跌跌撞撞完成的著作;攤開書,正在閱讀的讀者,在此刻擁有了我的文字。

現代化的進程,推著人們不斷向前走。按下暫停,喘息的時間,被無形地壓縮。閱讀對當今的人而言,變得知易行難。在這充滿喧鬧、緊湊、繁忙的日常,多少人能帶著平靜心緒,心無旁騖好好看書?然而有件可惜的事,有些人對於看書本身,會持排斥心理,或是耐心、定力不足,或覺得興趣缺缺,或甚至翻開書本,不自覺中,睡意隨之襲來。

閱讀為人生不可或缺的一部分,文學亦然。文學對多數人來說或許是遙遠的存在;其實,文學應當是普世、普遍的,不該只限縮於某特定群體、某個圈子裡。人們在職場上付出精力、辛勤勞動,無非是為了柴米油鹽醬醋茶,以及食衣住行育樂。儘管工作,占據一大半的人生,亦不能變成無感情的機器,迷失自我。工作之餘,休息、充電,補充流失的活力很重要;擁有心靈富足的生活,也不容被遺忘。文學讀物是心靈的調劑,可使靈魂昇華,更加完善自身的本質與人格。

在泥途行走的芸芸眾生,每一步都很艱辛。鞋底布滿泥濘的我們,不僅僅要讓自己吃飽喝足,亦須擁有「內心的能量」,才能獲得生活動力,持續舉步向前。「在涅貴不緇」(崔瑗〈座右銘〉)道出重要的為人處事道理和態度——身處在汙濁、惡劣的環境中,最為難得的就是,自身能夠保持無暇,不會被周遭的事物「染黑」。人們的心靈,像是一塊璞玉,透過閱讀,能夠雕琢、打磨自身心靈,讓人擁有無暇、澄澈的靈魂。

嚮往美好的事物,是人類的天性。瑰麗的寶石,璀璨閃亮,永恆留存於你我的心中。

——2024年2月

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!