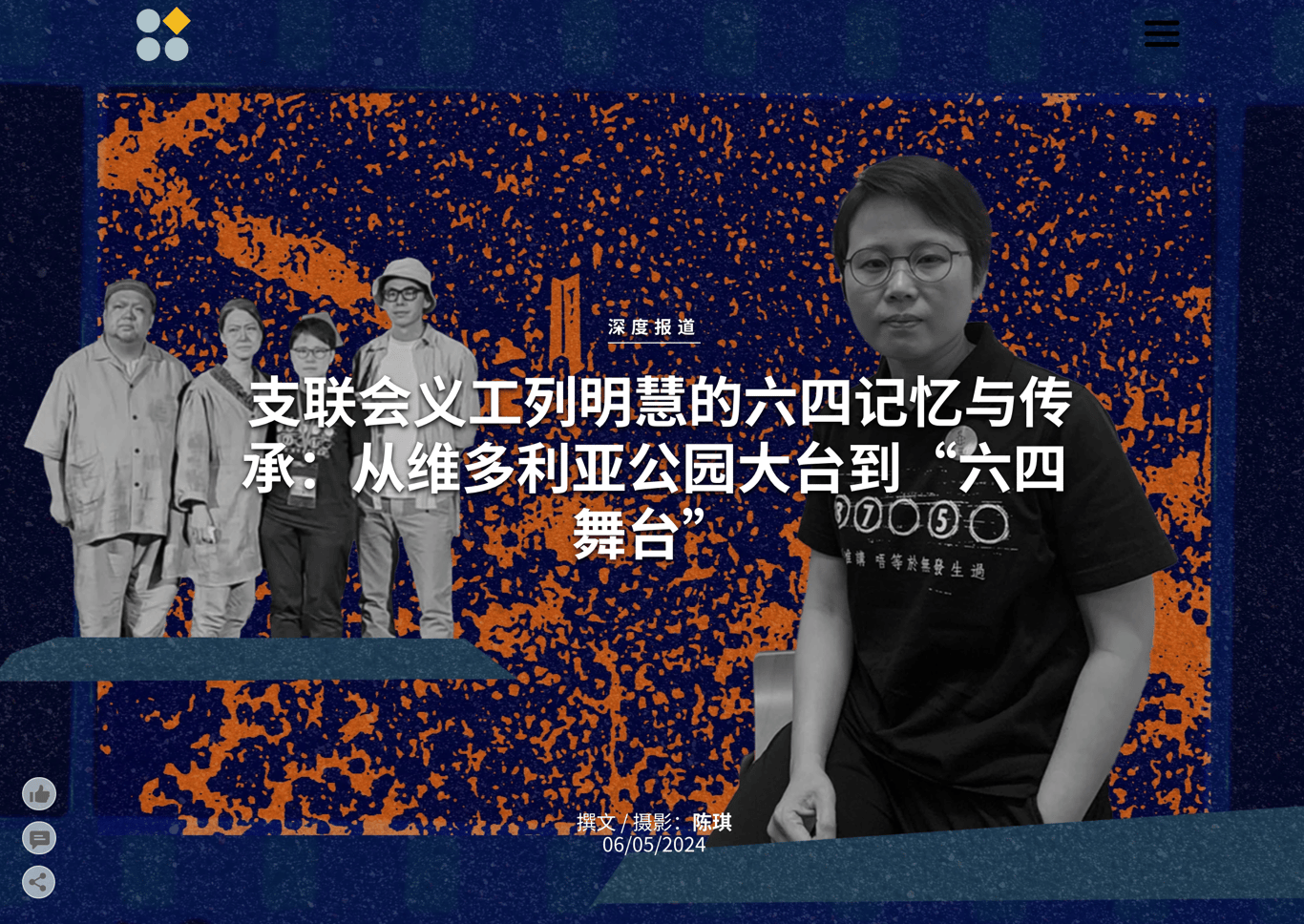

支联会义工列明慧的六四记忆与传承:从维多利亚公园大台到“六四舞台”

文|陈琪

原文发布时间|06/05/2024

在很多香港人的记忆中,每年春夏交替时节的六月四日,时不时会有大雨,还有散不去的闷热。列明慧,这位香港支联会的资深义工,曾经有十年,在雨水与汗水交织下,在香港维多利亚公园的大台上带领来到现场悼念的人群,在洋洋烛光下呼喊“平反六四”口号。

这片烛光在三年前《港区国安法》生效后,随港人移民潮分散至世界各地,当中也包括已经在2021年末移居英国的列明慧的热诚和坚守。今年,曾在香港制作多出"六四"舞台剧的列明慧把无法再于香港上演的"六四"舞台剧《5月35日》移师英国,在伦敦首演六场英文版;同时,她也与《歪脑》记者分享了自己作为香港支联会义工的十年经历。

列明慧很记得六四发生时,她只有12岁。不曾热衷政治的母亲,在六月三号那夜还是开了收音机,一直都留意着当时的新闻,直至六月四日天明,她立刻冲到楼下买报纸,“虽然她没有说什么,但是我知道那是一件很严重的事,是一件关于中国民主,还有对于香港人的一件很重要的事。”那时读初中的列明慧,因个子矮小而排在第一行,翌日上学时看得清楚,众老师均身穿黑色衣服,校长就上台说话,讲他们要奋斗, 中国人应怎样,“他一路说一路哭,到目前我依然印象深刻,以后每逢六四,老师都会讲这段历史。”

关心六四的种子在小妮子初中时植下,到大学发芽了。

她说自己小时候家教甚严,深夜出门更是不可能,所以一考进香港理工大学,便觉得自己自由了。不仅出席烛光悼念晚会,更参选大学学生会,积极参与民主运动。“那一年是1996年,回归前的关键一年,也是香港改朝换代的一个大时代…那时候觉得自己是有关心世界的责任和义务,好像有些天真的使命感。(在大学学生会)参选就是为了在这个回归的时候,向港府提出要高度自治、并监察他们 。”1997年回归前夕,丹麦雕塑家及人权活动家高志活(Jens Galschiøt)建造了“国殇之柱”悼念中国六四事件的死难者,并在六四晚会展出,原来之后的“国殇之柱”大学巡回展览,理工大学校方曾反对这座具政治意味的雕塑在校园展出,列明慧身为理大学生会成员之一也向校方据理力争,指责学校不应该干预学生会的活动。争执一轮后成功将“国殇之柱”搬进校园内展出,“现在回顾当时是小事一宗, 比起现在香港大学对于学生会的打压,我们那时候都是叫做很文明。”

六四晚会的记忆:“无论雨怎么打,自由仍是会开花”

当时支联会常常与学生会合作,适逢支联会打算换新司仪,有成员瞅准列明慧声音低沉但洪亮,很适合当新司仪,所以2004年邀请她扛起这职责,“有时来集会的人,见你播少一首歌,其实群众是会投诉的,就是远远从第六、第七个球场走出来告诉你,‘ 你今天播这首歌为什么不唱?’这是很常见的反应。”但去到她接棒的一年,群众反应不俗,始终支联会一向“男人味”比较重,换上女司仪给人感觉焕然一新;结果司仪一职,她一扛就扛了十多年。

2013年六四是列明慧任司仪期间,记忆较深刻的一年。那天雷雨交加,连在维园的控制室也水浸至小腿,音响器材与灯光也多次跳闸,但是现场的15万群众并没有离开,“当时大家都在坚持,一有电力,我便拿起麦克风,很简短的宣布继续集会,那次是很深刻的,因为我觉得大家真的风雨不改,无惧风雨;而且在资源紧绌的情况下,完成了整个集会的过程。”

历经风雨,支联会也曾受到蜂起的本土思潮的波及。2016年,有数名手持象征香港自治/独立的龙狮香港旗及香港独立直幡的示威者冲上大台,并高呼“不要民主中国,要争取香港独立”,当时新闻影片看到数名男士企图阻止他们,而站在身旁的列眼明手快的抢回麦克风,“其实本土运动的思潮兴起,开始对支联会所谓的‘大台’的质疑,觉得这样的晚会是没有意义,讲那么多中国议题跟香港有什么关系?跟年轻人有什么关系?——我觉得在我做司仪是有阶段性的,即是在刚刚04年开始的时候,大家都视六四是个共同议题,无论你在光谱里面,所有人都会参与支联会的烛光集会。但及后开始有一些新的思潮,觉得应该要跟中国的关系切割,觉得晚会是行礼如仪,这次晚会我也觉得很深刻。”

筹备六四舞台剧 秘会天安门母亲

其实早在2009年,列明慧已知道要传承六四,单靠燃点烛光不够,所以她成立“六四舞台”,以艺术角度讲述历史;当年制作了舞台剧《在广场上放一朵小白花》,讲述香港女记者,北京的高干子弟和来自四川的留学生,各自展述对六四运动的感受。由2009年至2021年解散,“六四舞台”先后做了8个公开演出,其中以《5月35日》阵容最强,邀得庄梅岩为编剧、李镇洲任导演,故事讲述一对老夫妻在临终前,如何可以去广场堂堂正正悼念六四事件中死亡的儿子。列忆述,当年为了让创作团队在写剧本时更加深入,已细阅许多支联会的资料,但看毕后仍然觉得不足够,故列透过中间人联系天安门母亲,然后创作团队就飞往北京与几位母亲谈了很久,“所以在剧本里面, 其实都很大的反映了她们的心声。”

也是因为这次制作,以及当年2019年反修例事件,让她对天安门母亲运动的工作有了新的理解,“我们都知道他们如何勇敢地突破封锁,然后靠自己的渠道去找难属,但以前只是讲述别人的故事说‘她们被打压、被噤声、如何意难平’…那种距离感是有的, 但自从过了2019年之后,我觉得跟他们的联系是深了,感觉有点妈妈和孩子的关系,但会将香港视为主体,如果香港是没有民主,中国大陆是不会有民主的。”

将“六四”议题带去英国

2019年起多位支联会骨干成员被捕,列明慧评估风险后在2021年10月底,决定带着《5月35日》剧本版权离开香港,移民英国。犹记得2022年时,在国际特赦组织的协助下,伦敦举行了一场免费的放映会,人数虽然不多,但有英国观众觉得结尾用上梵文很有感觉。去年《5月35日》国语版首度在台搬演,合约写明演出要忠于原著,即剧本不可改。列明慧没太多干预,但飞到台湾观看时,觉得结局处理还是令她不太舒服,“台湾的导演处理就是,哲哲(剧中六四死难者)走出来,然后跟母亲及爸爸在天上面团聚,然后有一点小确幸…我觉得不是这样的,整个事件还没有结束,现在天安门母亲依然受到严厉监控,依然是不能够公开拜祭他们的子女、依然许多人在受苦、坐牢,所以不是说在天上团聚,就代表整件事完结。”

这趟旅程另一触动她的地方,是她首次参与海外六四集会的经历,看到不只是移台港人,还有更多台湾年青人面孔。她留意到,参与集会的台湾人均集中讨论六四如何与台湾有关,以及台湾能怎样避免历史重覆。这两件事令她决意做《5月35日》英语版,将事件与当地重视的普世价值扣连,令更多英国人知道六四事件。

支联会以及《六四舞台》虽然已解散,但她在英国继续透过《5月35日》舞台剧传承历史,35年过去,没有使她意志磨灭,“因为政府是很刻意去扼杀 、抹杀我们的回忆, 还有去改写历史,所以 35年之后,我们都依然要继续讲 。究竟六四应不应该的平反?有些人是觉得不需要,因为我们自己有个真相,不用等政府官方的认证,但他们在35年前遇害,到现在都没有一个调查,这件事本身就是不正义,所以寻求正义是我最想看到的。”

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!