筚路蓝缕,以启山林:台湾历史漫谈

一月份离开台湾之后,我总忍不住对人唠叨:大陆人看台湾,一定要避免“自我感动”的视角,“我们拿他们当同胞,他们不一定承认我们为同胞。”很多人听到这句就会生气,只回复一个字:“打!” 要消除这种前现代的价值观,依然是任重道远。但不论如何,总要说一句真话:当下的台湾和中国大陆是很不一样的。一位新加坡的朋友对我说,ta觉得台湾更像日本,而不是大陆。我虽然不认同这个观察,但无法否认,这片宝岛上的人们,在身份认同上有着巨大的撕裂。

成长于中美两国的教育体系下,我在台湾受到最大的震撼并非民主选举,而是台湾人对本地历史的无数种叙述。对生长于台湾的人,冲突的历史叙事司空见惯;但对于自小接受另一套叙事的大陆人,以及沉湎于“国共/台海安全”叙事的美国人,对台湾人身份认同的复杂性却缺乏足够的思考。

当世界各国媒体争相报导2024大选时,我觉得我要写一个更大的故事:透过一个大陆人对台湾历史和社会的观察,尝试写出“台湾人看大陆”的复杂情感。

从日据台湾说起

从16世纪之前不足万人的“史前台湾”,到荷兰殖民者与闽南移民开疆拓土的福尔摩沙(Formosa),再到17世纪“国姓爷”郑成功驱逐荷兰人,台湾成为他反清复明,反攻大陆的根据地,又到其子郑经携台湾归附清朝,城头变幻的大王旗并没有阻碍台湾先民们发展的脚步。几百年里,来自闽南的移民,荷兰日本的商人,与数量稀少的原住民逐渐在四面环海的小岛中开拓出了一个个城市:台南、高雄、台中、基隆(鸡笼),形成了我们认知中的台湾。

台湾的历史有多种写法。谁是殖民者,谁是民族英雄,谁真正发展了台湾,谁又引领台湾走到今日?今日的台湾究竟是中国的台湾,还是美国的台湾、日本的台湾、台湾人的台湾?无论在大陆还是欧美,外人的评说似乎只提及台海战略、中美博弈、国共之争,仿佛台湾真正的历史开始于1949年。但如果想理解当下台湾人复杂的身份认同,要再往前看至少54年。1895年的《马关条约》后,台湾归了日本,一直到1945年二战结束才被归还给了国民党。原因很简单,国民党统治台湾后的十几年里,大陆迁居到台湾的难民、军人、官员等形形色色人口不过120万人,而台湾本地原有大约600万人,其中还有50万住在台湾、后遭国民党遣返的日本人。这留在台湾的550万“本省人“,才是台湾社会的绝大多数。在49年以后的的几十年里,他们的声音由被压制走向发展,逐渐占据了主流。

对1949年之后的历史,现在的台湾人似乎有了共识。你要问他想象中/印象里的六十年代是什么样的,他会毫不迟疑的说白色恐怖;问他八九十年代,他说经济发展、政治民主化,都可以对答如流。但如果你再往前问,就出现分歧了:说到20世纪前半叶、当下台湾的前身,他们先想到的是大陆还是日据台湾?如果是日据台湾,主色调是现代化和社会进步,还是殖民和压迫?现在回顾1945年台湾回归中国,是欢庆还是叹息?

台湾50年的日据时期,大陆走过了晚清的颓唐、革命的烈火、北洋的纷乱、抗战的壮烈,见证了新文化和新政体,生活在几乎是另一个世界。刚刚经历过明治维新的宗主国给台湾带来了殖民下的现代性:火车、基建、日本和西洋文艺、复杂的政治经济制度、日语。国语被禁止使用,台湾民间的抗日团体出现,又一次次被剿灭,最后转变成了台湾本地士绅与日本总督府之间微妙的合作关系。这些来自闽南的士绅在日本宗主国和中国母国之间巧妙地周旋,既维护了一个台湾本地与中日两地的精英阶层关系网,也为那些为清政府所不容的维新派和革命党提供了一个中转站。台中雾峰林家主人林献堂就曾在1911年风雨飘摇的革命前夜接纳梁启超短住,也曾与现在普遍被认为是汉奸的辜显荣等人开办了台湾第一个非日人中学(台中一中)。在49年之后,林献堂却因反感蒋介石的外省人独断和威权统治而远遁,最终终老于日本。

在五十年的日据时代,虽然台湾本地的声音没有遭受革命性的覆灭,但社会面貌也已彻底异于昔时。生长于日本教育文化体系下的新一代青年们“只知有日,无论炎黄”,以至于二战时期,日本总督府征召台湾人为国而战时,台籍日本兵们乘船从台湾到了东北满洲国以及太平洋的诸多岛屿,为他们以为的“祖国”增添了许多亡灵。另一批心属中国的热血青年们则组织了民间义兵,经福建广东加入了中国抗日战争的大潮中。同为台湾人,却有着截然不同的身份认同,最后落得个在战场上兵戎相见的地步,思之令人唏嘘。

到1945年台湾被移交给国民党后,忙于与共产党争先收复失地的国民党部队穿着破败的军装,落在了台湾的土地上,原本欢欣鼓舞的台湾本省人却发现,治理能力堪忧的国民党政府带来了日治时期少见的社会混乱。更有甚者,由于战时响应日军征召,且日本遗留下来浓厚的文化影响,台湾本省人被视为汉奸团体,受到了严重的歧视,最终导致“本省人”群众与1945年后大陆来的“外省人”官僚的严重冲突,史称“二二八事件”(1947.02.28)。二二八事件的两三年内,外省人数量激增。一百二十万军民从大陆撤退到了台湾,彻底改变了这篇土地。在此之后的四十年里,外省人长期主导台湾的社会精英阶层,一直到20世纪末的李登辉时代才稍有缓解。蒋氏父子的接班人、台湾第一位民选总统和本省人总统李登辉就出生在1923年的台北,在1940年响应日本总督府号召改名“岩里政男”,二战加入了日军,1945年后改回了汉姓,后来才逐渐从政。他的经历,代表了许多曾生活在日据时代的本省人。

今日的台湾,对日本和日据时期的评价依然两极分化。总体睦邻友好的台湾人在对日本的态度这个问题上展现出了难得的尖锐对立。遍布各地的国军“忠灵祠”纪念着抗日战争的死难者,眷村(国民党退伍军人家属住所)子弟依然活跃在社会各界,而“本省人”中怀念日据时期的也依然大有人在。

从1949走到今天:历史折叠的美丽岛

同大陆一样,代际差异在台湾是个大问题。人口图标里,描述社会年龄结构的模型一般是按年龄排列的金字塔状,但我在脑海中却不停地浮现出抽屉柜。从老到幼,台湾的每一代人就生活在一个抽屉里,里面有着这个时代独特的记忆和想象,想要互相沟通和理解却是难如登天。风烛残年的49年移民,经历白色恐怖和反攻大陆的老年人,见证台湾经济进步、民主发展的中年一代,以及从小只知台湾、不知中国的青年,都生活在同一片土地上。如同郝景芳《北京折叠》中描述的社会一般,只是折叠的不是阶级,是老中青数代人的历史记忆。

1949年之后的这段历史更为全世界大众所熟知。撤退到中华民国台湾省的蒋中正希望团结“全国军民同胞们”反攻大陆,却同郑成功一样功败垂成。国民党发现台湾本省人甚难管理,且共产党间谍渗透极广,因而在1949年颁布戒严令,搜捕通共分子和台独分子,史称“白色恐怖时期”,管控于1950-70年代为顶点,一直到1991年“小蒋”蒋经国戒严令解除才算是正式终结。随后台湾逐渐形成了自己的民主制度和社会文化,一路走来直到今日,已经拥有了一个逐渐完善的民主制度。

我在台湾,几乎是无时不在感受国民党戒严时期的历史记忆,而这段记忆与49年后大陆的变化对照起来更是有趣。大陆开展土改,蒋推动“耕者有其田”;大陆搞政治运动,清算黑五类和封建余党,蒋政府也忙着抓共匪,反台独;大陆发动文化大革命,打倒孔家店,一向敬重儒家思想的蒋却反其道而行之,发起“中华文化复兴运动”,使得今日台北的城市尽是“忠孝路”“仁爱路”“信义区”“敦化区”。

1949年从大陆来台湾的老人已经所剩无多,依然活跃在街头巷尾的老一辈台湾人年龄主要在六十到八十之间。倒推算来,他们生于国民党治下的台湾,童年活在白色恐怖的阴影下。他们童年学习使用国语,上课用的历史教科书是以中国为中心的中华民国史,见证了民国早期治下台湾高压的政治氛围。因为民国从南京迁到重庆,再撤退到台北,所以就算逐渐流于空谈,也要说“反攻大陆”。

但如此这般的政治迷梦终究是短寿的。对于见证了时代兴衰的老一辈人而言,想到大陆,似乎留下的印象更多是“从小未曾谋面的土地”和“电视台里的政治威胁”。我在这里见到的老一辈台湾人,知道我是从大陆来,通常的反应是兴奋和好奇。许许多多的老年人激动地对我说,“我们是同文同种的同胞”,欢迎我来台湾,热情地问我来自哪座城市。我回答南京,于是他们更兴奋了,这里没有人不知道南京,问我大陆现在怎么样,两岸是不是开放旅游了(答曰:没有)。他们知道我是一个人来之后,更是直夸我勇敢,胆子好大。窘迫之下,我突然有些感慨。在欧美文化中,大概很少有人对一个青年男背包客惊呼“你好勇敢”。我想起了我的爷爷奶奶辈也曾对独自出行的我千叮咛万嘱咐,竟突然体会到了同胞间的亲切感。

台湾文化这个概念第一次在我脑海中留下深刻烙印,还是在前两年我偶然听到胡德夫的歌曲时,在我有限的华语音乐欣赏经历中,胡德夫深沉浑厚的声音独一无二。后来我知道,他是台湾的原住民歌手,写乡愁的余光中先生评价他的嗓音像是“大风箱”。但此二人却代表着完全不同甚至是截然相反的文化潮流。胡德夫小余光中二十多岁,在1970年代逐渐崭露头角,唱的更多是台湾本地的风情和文化。

如果说余光中代表着第一代移民对大陆故乡的身份认同,那么出生在1950年的胡德夫就反映了台湾人自我意识的觉醒。当余光中在1972年写出“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头”时胡德夫和李双泽等人发起的民歌运动就引领了70年代市民文化的转变。如果用一个词来概括这个自我意识,那大概是“美丽岛”。美丽岛既指台湾这一片土地,也是70年代国民党的那首禁歌的名字。这首《美丽岛》在台湾本土文化觉醒的民歌运动中诞生,既赞颂宝岛,也赞颂这儿的先民:“我們這裡有 勇敢的人民 篳路藍縷 以啟山林”,更蕴含着一个以台湾为中心的历史叙事:先民不再是大陆的尧舜禹夏商周,而是最早来到台湾这片土地的人们。

当然,美丽岛一词之所以知名,主要是1979年的美丽岛事件。这个追求民主自由的活动受到了当局的武力镇压,却激起了民间和海外的同情和声援,使得国民党无奈慢慢结束戒严,台湾社会转向开放。美丽岛事件的被害人和他们的辩论律师阵容可谓豪华:施明德、林义雄、黄信介、许信良、吕秀莲、谢长廷、陈水扁、张俊雄、苏贞昌……这些人后来成为了1986年成立的民主进步党(民进党)最早的核心团队,也使得台湾的独立意识与民主进步思潮从一开始就复杂地纠缠在了一起。

比胡德夫更年轻一代的台湾人,就有机会自幼生长在70年代逐渐兴起的“美丽岛”潮流里了。先是1975年蒋中正去世,之后台湾教科书进行了数次去政治化改革,80、90年代台湾经济飞跃,蒋经国、李登辉一步一步解除戒严令,推动民主选举,台湾看大陆,似乎有了“俯视”的姿态。

我在台湾的餐馆面临过两大难题,一是不知道菜单上纷繁复杂的太平洋鱼类到底有什么区别,二是完全不认识台湾蔬菜的姓名。虽说认蔬菜就如同认人脸一样不是我的专长,但吃过哪种菜、聊过什么人,总会有些感性的记忆,姓名就是这个记忆的钥匙。对着一个个陌生的菜名,我彻底迷茫。在迷茫中,有一个叫“大陆妹”的蔬菜激发了我的好奇心。后来我学到,它的学名是福山莴苣,因为是80、90年代从大陆引进,而同时期许多大陆女性在那个百废待兴的时候嫁到了台湾,这个蔬菜就与这些人一起被冠了这个带有歧视性的名字。这种歧视的更深一层对象是大陆本身:六七十年代的社会动荡破坏了维系社会生活的传统文化价值观和大家族式的社会生产模式,却没能为中国提供一个稳定的经济政治社会发展图景,更使得“现代”与“古代”的文化彻底断层。与百废待兴的大陆相比,“亚洲四小龙”之一的台湾正处在全方位的高速发展期。

我在台湾见到了一位长我近三十岁的大学学长,他就读台湾的80、90年代的教科书长大。他对我说,在读大学之前一直坚信着要“反攻大陆”,待到读了大学之后,就再也不信这一套了。的确,对于见证了这个黄金时代的青年,逐渐自由繁荣的台湾既不可能、也不需要反攻大陆。他们期待的是与这个巨大的市场扩大经济和文化往来,担心的是大陆这个逐渐崛起的政治势力拖台湾的后腿,阻止台湾民主制度的发展。在这个时代,两方由1949年后追求“归于一统”转而追求“和平统一”,互相抛出了橄榄枝。于是有了两岸三通、九二共识。

“余年老去始能狂,一世飘零敢自伤。已是故家平毁后,却来万里觅原乡。”这是叶嘉莹先生1949年离开家乡北京,在台湾、美国、加拿大度过飘零离别的大半生,历经白色恐怖的牢狱之灾,之后长女、父亲先后去世,到了世纪之交回到故乡时所作,物是人非,落叶归根。当我看到电影《掬水月在手》里她回到内蒙古大草原,对着同为满族的席慕容感慨“天穹低处尽吾乡”时,我几乎要一同流泪。我在成年以前一直成长于大陆,而大陆对”中国/中华”文化身份认同讨论的缺位,使得我对香港、台湾、新加坡等地华人以及其他少数群体的关注来得何其之晚。

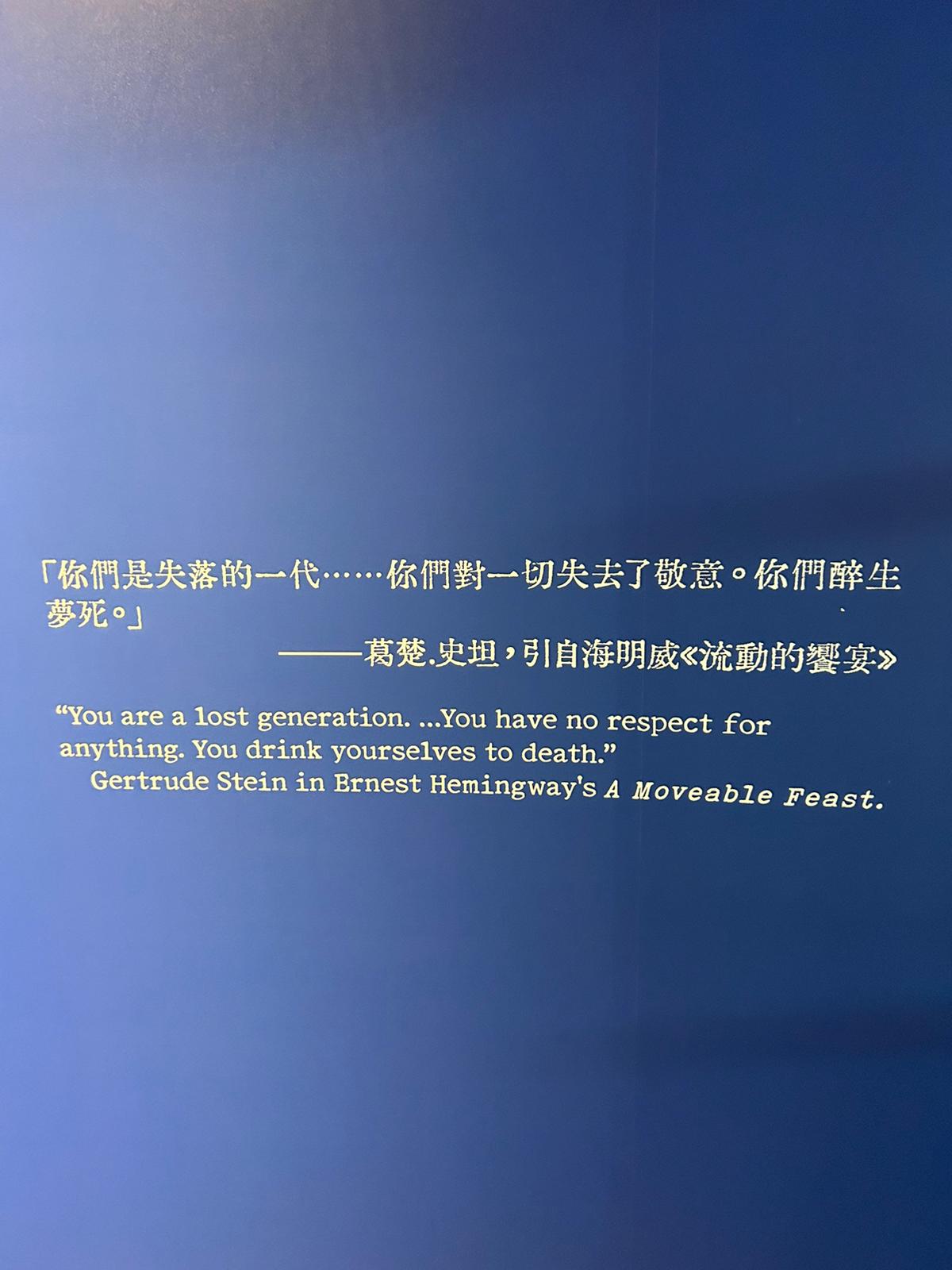

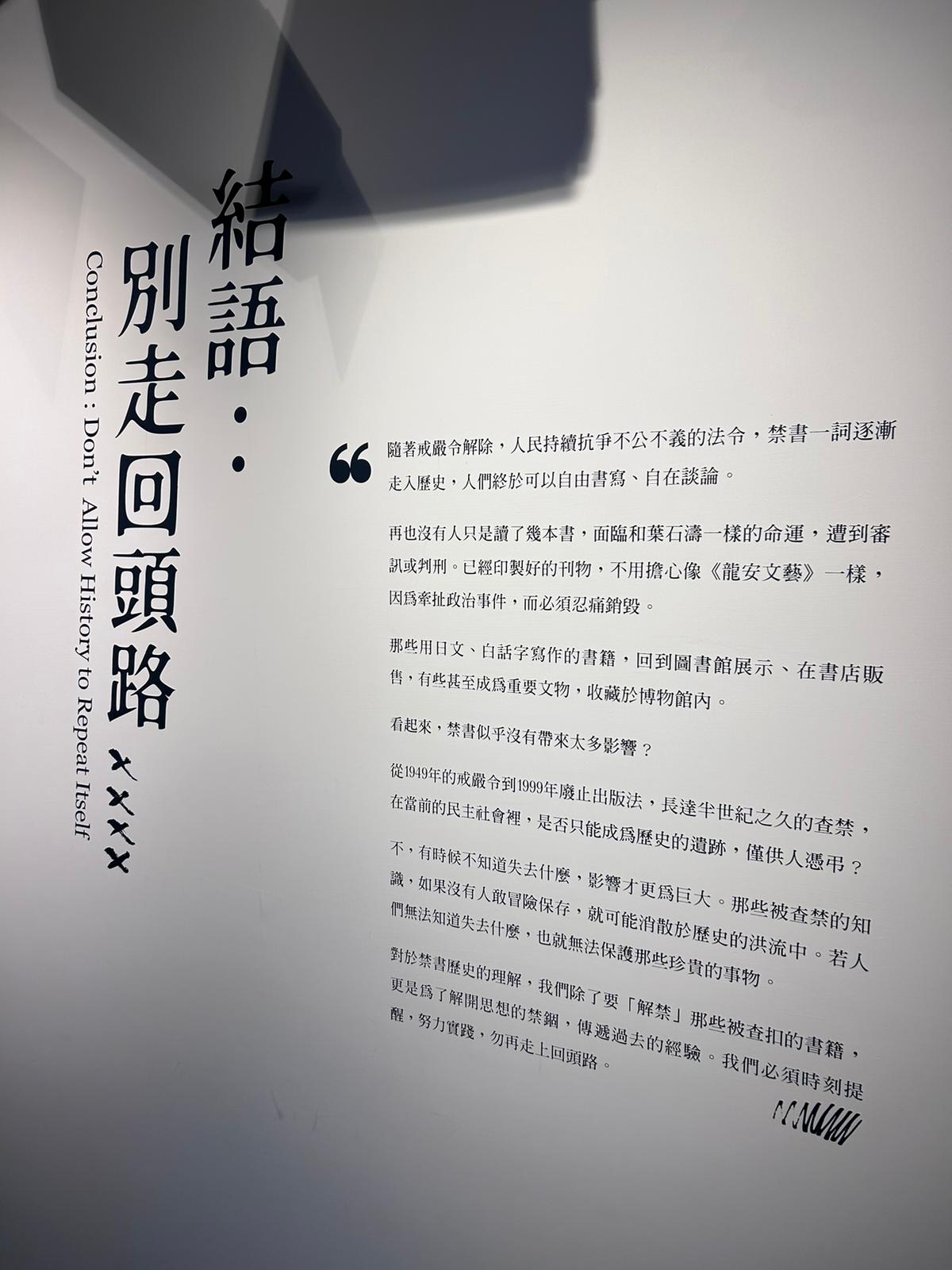

没有回到家乡的是与叶嘉莹同年出生的铁岭人齐邦媛。这两位出生于1924年、至今健在的百岁老人,引领我了解了这段中华民族的大流散(Chinese Diaspora)历史。她的那本回忆录《巨流河》中的巨流河就是现在的辽河,也是她度过童年的地方。如同1920、30年代的许多东北人一样,齐邦媛先去了南京,后撤到重庆,最终到了台湾。与叶不同的是,她幸运地躲过了白色恐怖的迫害,留在了台湾教授英美文学,后来又积极向欧美推动台湾文学,还参与筹备了国立台湾文学馆的建立。我此行在文学馆,看到了迄今见过最好的特展“文坛封锁中:台湾文学禁书展”。

但现在的台湾,少有人在谈这些。毕竟我上述论述的视角过于中国中心/大陆中心,毕竟相比于1949年五六百万的台湾本地人,当年的一百多万新移民其实只是少数。在当下台湾的历史叙事里,日据时期的台湾社会比大陆移民的乡愁情节更值得重视。甚至在台湾文学馆里,对余光中、叶嘉莹、齐邦媛只字未提,对怀乡文学也只做了寥寥几句介绍。在当下正统的台湾叙事里,从白色恐怖时期的“反共文学”到1970年代的多元开放才是历史的脉络,怀乡只不过是一部分人的小小的旁枝。

2003年成立的国立台湾文学馆背后,藏着世纪之交台湾历史叙事的彻底转变。胡德夫时代的自我意识变成了主流叙事,台湾中小学的历史教科书经历了数次从“(中国)本国史”到“台湾史”的修改。在文学馆中,或许也在学校里、社会上,1945年之于台湾人的重要性都盖过了1949年。1945年日据时代的终结,比1949年中华民国的大败退对台湾的影响更加深远。对于李登辉和以他为代表的许多台湾本地人而言,中国大陆一直是一个陌生的邻居,“外省人”的撤退是一群新移民的到来,而日据时代的终结则代表着从语言到教育到社会政治生活的全方位变化。

“从1949到1945”的这个小切片既道出了本省人与外省人的冲突与合流,也折射出了当下台湾人生活中的矛盾:生活在中华民国“一个中国”的政治框架之下,学着以台湾为中心的历史。这也就是当下大陆提及的“台湾问题”之症结所在:越来越少的台湾人认同自己是“中国”的一部分,现任总统赖清德在总统候选人辩论时公开指责“中华民国宪法”,似乎忘记了他在竞选中华民国总统,更为激进的台独人士则直接将统治台湾的“中华民国”改称为“台湾民国”。随着总体对大陆更了解、文化认同更强的老一辈台湾人逐渐走下历史舞台,生长在台湾史观下的年轻人逐渐走上历史舞台,大陆希望通过增强两岸文化认同走向和平统一的难度只会越来越高。许多台湾人现在的心态是“不想跟你统,又不敢跟你独”。

但从另一个角度,“战争/和平 & 统一/独立”这个选择题忽视的,是现状(status quo)的稳定性。不要思考政治的终局(end game)是什么,而要想着如何让现在的人生活地更好一点。有这样才能帮助人们建立起最基本的共识,做有效的沟通。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!