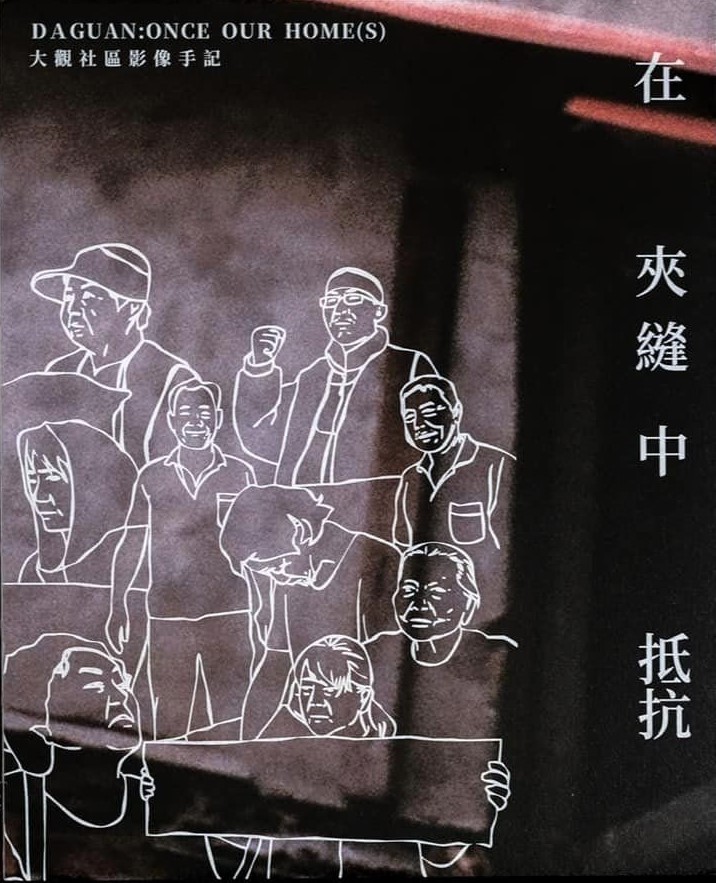

人物》用快門留住曾在的人情與家園:訪《在夾縫中抵抗:大觀社區影像手記》唐佐欣

文|阿潑(文字工作者)

「我們住在這種地方,你覺得有什麼『不當得利』?」2017年4月,彼時仍就讀台大社會系的唐佐欣,走進位在板橋浮洲的大觀社區,一位油漆工大哥邀請她參觀自宅時,認真提問。

這個位在板橋市邊陲、鄰近大漢溪的民居聚落,原是蔣宋美齡成立的婦聯會在台灣興建的第一個眷村中的福利中心。1966年,在居民不知情的情況下,這塊土地被登記為國有。2000年,政府透過立法,取得向國有公有土地佔用者提起民事訴訟的法源依據後,這些花半生積蓄向榮民買下房子的城鄉移民、外來配偶,竟成為「惡意侵占土地」的嫌犯,並於2008年遭政府提告。

「違占戶」與「不當得利」的汙名加在大觀社區居民身上,不免令他們感到委屈。但大觀社區並非唯一案例——2016年,大觀社區組織自救會抗爭的那一年,全台灣已有超過60個迫遷案。人們上街陳情,然而當時剛經過一場消耗社會能量的社會運動不久,「土地正義」的訴求非但難以得到重視,甚至時有「想要得到更多」的譏諷。

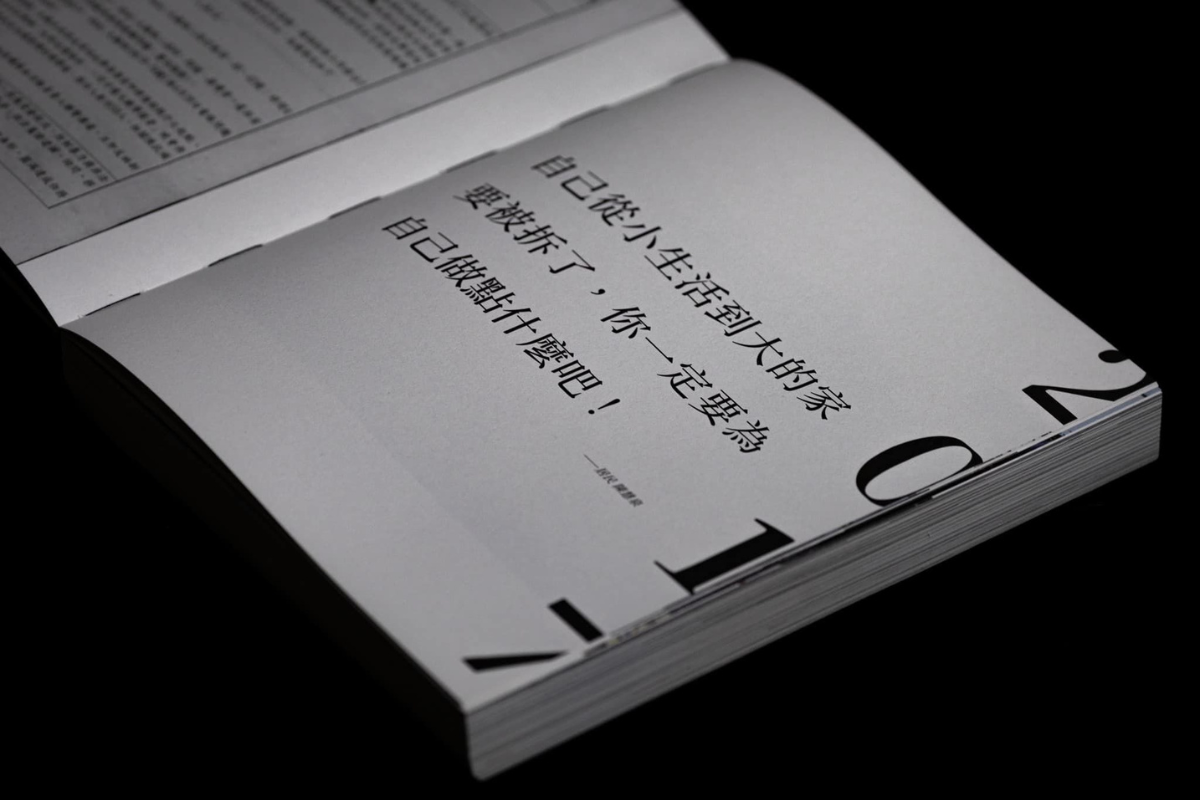

「違占戶,實際上是一個不偷不搶,房子要跟親友借貸、買賣登記取得,房屋稅也沒少課的住所。被烙上的烙印,卻是直到拆除都沒能擺脫的大觀居民代名詞。」帶頭組織大觀居民自救會的黃炳勛透過《在夾縫中抵抗:大觀社區影像手記》闡述自己的心情:沒有抗爭經驗的他也會感到害怕,不知道如何拿捏,因為是和大家一起對抗與承擔,壓力才沒這麼大。

➤「我們家只能在這本書看到。」

《在夾縫中抵抗:大觀社區影像手記》是一本由抗爭者觀點出發,非正規居住運動的攝影書,作者是以大學生身分加入自救會的唐佐欣。她認為:忽略協商安置、補償等程序,逕行「拆屋還地」及返還「不當得利」,政府以最低成本排除居民,追求國土活化與開發利益的算盤,而居民便不得不為自己與鄰居的權益抗爭。

「一開始做這本書,是為了籌措妨礙公務罰金。」當時已是2019年抗爭末期,唐佐欣以為攝影書幾個月就可以弄完,也可以掙到錢,如今想來,不免自嘲自己的天真。

抗爭時期她為了替抗爭創造更好的條件、讓議題有更多曝光、協調成果更讓人滿意而全力以赴。但抗爭結束後,她只感到疲乏,動彈不得。「自救會決議出書時,已經是社區確定要被拆除的時候,這本書其實無法為他們多爭取些什麼。」

雖說如此,這本自製自銷的書,仍於2024年1月完成。唐佐欣想著:既然是自救會交付的工作,就應該要好好完成。而且她邊做邊發現:留下抗爭者的敘事,其實很重要。

如同唐佐欣在書裡所言:「透過串門子拍照,說著不同語言、鄉音的居民你一言我一語,誰因為抗爭而被老闆威脅解僱,誰因為不會說國語而不敢發表意見,記錄與被記錄的途中,隨著顯影看見彼此許多。」

書出版後,她將書拿給大觀社區的一對夫婦看,妻子如同看家庭相簿那般,指著書,以台語說道:「這是以前我們的家,我們在門口拍照。」而丈夫卻感嘆:「我們家只能在這本書看到。」

這個丈夫在抗爭時得了憂鬱症,出席《在夾縫中抵抗》座談會時,分享大觀的故事哽咽,說「不願再去想了,對腦袋不好。」然而,大觀社區確實不再,但曾經生活過的痕跡,以及離開後人們的心情,除了書冊,恐再無其他能夠持續對話的媒介。

➤掌握相機,才是短暫有力量的時刻

踏進大觀社區前,唐佐欣因為參加異議性社團而參與秋鬥、同志遊行等活動,也跟著同學一起組成讀書會,透過閱讀而了解議題。但她會在睡前刷完牙後,那屬於自己的獨處時間,捧讀文學作品——孟若(Alice Munro)、格雷安.葛林(Graham Greene)、法蘭岑(Jonathan Franzen)……這是她脫離現實的短暫時刻。

有些書是她自己逛書店買來的,但更多是隨手從母親的書架取書閱讀。

「我媽還有個關起來櫃子,裡面放的是谷崎潤一郎的《細雪》這類小說。」自小唐佐欣的母親就未曾約束她,且給了她不小的自行探索空間。只是,故鄉台南新營雖算熱鬧,但對她而言還是稍嫌無聊,除了逛書店閱讀,難以拓展經驗。

年少的唐佐欣因在獨立書店閱覽《破報》,接觸到些社會議題與次文化。她以偏鄉教師為志願,不過考上師範大學後,卻發現不是自己想像的大學生活。後來重考上了台大社會系,才體驗到自己所期待的大學生活。然而大二那年與大觀社區接觸之後,這個喜好閱讀的女孩,搖身變為挺身前線的抗爭者,竟又與理想中的大學生活漸漸脫離。

「頭兩次,我被分派的任務是拍照。」當時唐佐欣常隨身帶著輕便底片機——並非因為喜歡攝影,也無關創作慾望,單純只是為了偶爾拍拍朋友、記錄生活,還有些社會運動。但在她加入大觀抗爭這一刻,這台底片機裝載的再不是那麼純粹的生活點滴,而是充滿張力的現場。

2017年4月,公權力以強勢警力與怪手的姿態轟然而來,自救會決定發動擋拆行動。「便衣警察抓住我的後領之後,往下重摔。我很重耶!」她清楚看見自己同學與居民都像社會新聞中的犯人那樣,被警察壓制,臉貼地,且帶血,旁有哭聲:「怎麼把人打成這個樣子啦。」

這場衝突並未嚇跑她。光是這個4月,就發生3次抗爭,唐佐欣無役不與。「衝突當下我會害怕,但就憑一股熱血,腎上腺素爆發,無法想太多。」她言語直率:「他們就不對啊!」

這個1996年4月出生的金牛座女孩,在母親腹中經歷了台海危機,個性波瀾不驚,思考也很務實。就算面對抗爭這麼高強度,她都讓它井然有序。頭兩個月,她會在早上抗爭結束後,立刻將底片送洗,並發新聞稿。

「報導的媒體很少,如果有,都被隔離在外面。如果只有我們自己說,可能會被認為是在編造故事,而照片是比較不會讓人質疑的載體。」因此,當她被壓制時,會有居民將相機接過去拍攝,若是這個居民也被推倒,還會有同伴接手記錄,為的都是拍下警察打人的那一刻。「彷彿掌握相機,才是短暫有力量的時刻。」

她為此出借了自己的傻瓜相機,方便大家輪流拍照。後來甚至為了買數位相機,放棄大學畢業旅行。這是她的第一台數位相機。

「畢業旅行要去泰國,那是一筆額外的開銷。我跟我媽說,想要這筆錢換一台好一點的相機。」唐佐欣表示,儘管當時母親願意讓她畢業旅行跟相機兼得,但她自覺沒有好好讀書,沒有打工賺錢,還要跟母親要錢,感到羞愧而拒絕了。說著說著,她又自嘲:「其實我現在有點後悔,應該也去畢業旅行才對。」

➤成為抗爭組織者,逐漸認知到人性複雜

抗爭之外,就讀社會系的唐佐欣被分配到訪調居民,殊不知當時她在學校根本還沒學到「訪調」怎麼做,只好當作去「聊天」。此外她還要整合居民的意見、主持居民會議,還要開記者會。一開始她對自己的貢獻有著浪漫想像,後來才發現與現實的落差。

「我以前常常看陳映真的作品,但後來逐漸察覺,他書裡對『受侮辱、弱小者』的想像,是浪漫化的。」唐佐欣坦承自己越是與居民接近,越能感受人性的複雜與多面向,「組織抗爭,要面對的都是切身的利害衝突,盤算、計較、動搖都是非常正常的。」

她進一步解釋,尤其是當政府拋出一些弱弱相殘、引起內部分化的方案時,居民常被迫置身於「保全自己」和「冒險與集體同進退」的零和狀況下,要團結本來就很困難。

這對於還在學校中被保護的唐佐欣而言,不啻為一種社會學習。她因此察覺到:人們的抉擇,沒有誰比較高尚,也沒有誰比較卑鄙,「很多時候對人的預設跟想像,只是自己還沒有遇到這種處境而已。人們實際上做了什麼,比檯面上說了什麼還重要。」

這些經驗與反思,讓她和同世代人面對同樣的議題時,態度與反應顯得不太一樣。

➤在陳情與佔領行動後,被逮捕與控告

2019年3月11日,大觀自救會發動佔領退輔會行動,唐佐欣連同其他成員都被逮捕到地檢署,凌晨以4萬元交保。這時,正逢香港反送中運動初始。獲釋後到學校上課的她,見到同學們都穿著民進黨的飛行外套,政治人物也在社群網站發文聲援香港:「在台灣街頭抗議,不會像在香港那樣被亂抓。」而這些貼文也在所謂的「進步圈」轉傳分享。

因為抗爭而時常遭受莫須有罪名控告的唐佐欣,當下只覺身處在另一個平行時空的台灣,「從2019年3月被告知要強拆後的激烈抗爭、被迫簽下協議,到8月真的拆除,這段時間官方所做的『守護民主台灣』的宣傳,和我的主觀經驗是矛盾的。」

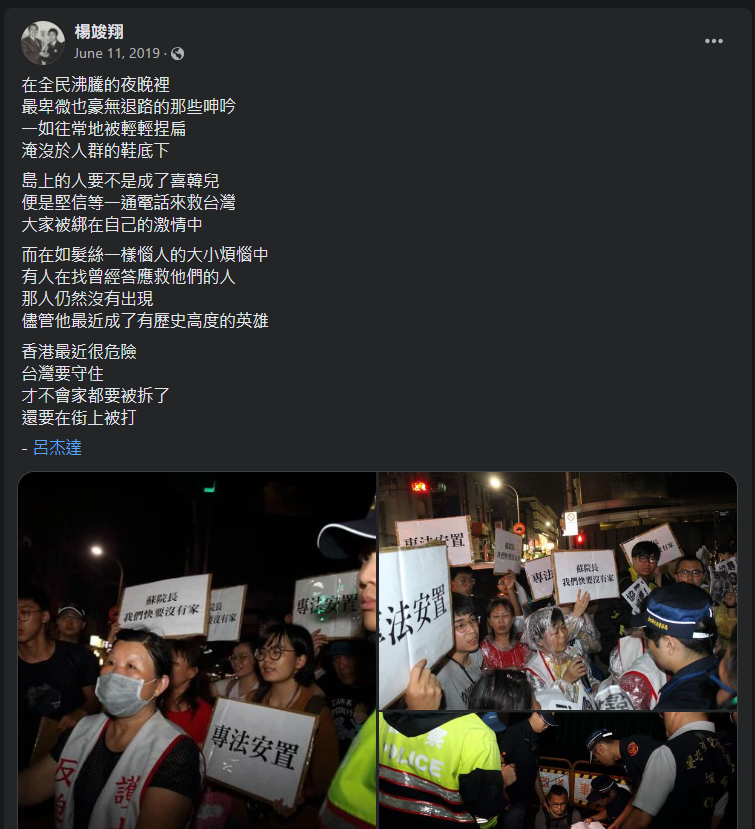

2019年6月11日,大觀社區記者會,所有參與者都遭受警方強制驅離,讓民謠龐克音樂創作者呂杰達深有所感,他的文字也被其他聲援者引用轉發。

大觀社區的反迫遷運動發生在2016年到2019年間,這正是「抗中保台」聲浪高起的時候,而為了守住自己家園的人,向執政黨抗議,向代表執政黨參選地方首長的一方陳情,都會引來大量的奚落與嘲諷。比起過去的社會運動,這似乎是個難以好好講道理的時代。

➤不擅言詞,沒有攝影魂,就只是拍

或許因為性格,也或許因為歷練,唐佐欣談起自己的工作,也相當冷靜抽離——2020年,她將自己拍攝的大觀社區作品投報台灣新聞攝影獎,獲得第一名,技壓資深、知名的第一線記者。加上在抗爭現場攝影3年的經歷,讓她得到為媒體拍照的機會。但聊起許多攝影記者會暢談的心法或思考,她坦言不知道該說什麼,就只是拍,「他們(新聞攝影前輩)有攝影魂,我沒有。」

訪談過程中,讓唐佐欣眼神發亮,興奮描述的,是三鶯橋下的河畔部落少年們的作品——她從網路上看到南靖部落教室需要課輔志工,便前去應徵,社工見她有攝影專業,便請她教孩子們拍照。

不擅長以言語表述攝影作品的唐佐欣,此時一邊稱讚少年們拍照很炫、很「活」,一邊解釋細節:「他們會把碎石子拋向空中,趁它們落下時,啪地一下拍了下來。」直至今日,她仍繼續陪伴這些孩子們,甚至有段時間,她在「熱原拳擊隊」擔任全職社工。唐佐欣說,她喜歡這種「社區(群)」感。

不過看到好的新聞攝影作品,唐佐欣仍會心受震撼。例如,被她稱為「大師兄」的《報導者》楊子磊拍攝過從事物流業,面臨長工時過勞的人物專訪照片,格外令她感動。而1984年曾赴基隆八尺門,記錄當地阿美族勞動階層生活的攝影師關曉榮,其攝影作品也是她會定睛欣賞的。

➤拆除之後,迴避傷痛的斷尾求生術

大觀社區被拆除後,唐佐欣嘗試遠離與此關聯的一切。

在《在夾縫中抵抗》書中,她便寫道:「抗拒回憶,抗拒承認,把抗拒當成是一種保護,並且(徒勞地)避開有關的一切,想像斷尾可以求生。」雖說如此,但當最後一波南鐵遷移案抗爭發生時,內心仍有一股捨不得的情緒,讓她直赴現場。

「我還是會覺得自己拍得不夠好,尤其新聞影像是要推進議題,誰拍的都一樣,只要達到最好的效果就可以。」當時,唐佐欣如果站到比較好的位置,便會主動讓給同行的資深記者。需要分工的時候,她也寧願避開激烈衝突畫面,而選擇去陪伴將自己封困在家的居民——因為習慣抗爭現場與劇碼,她對衝突場面沒有特別偏愛,「居民願意讓我進去,也代表著信任,因此我想把被交付的這件事(攝影)做好。」

「影像是媒介也是行動。」在大觀社區抗爭時期,這曾是她的信念,但如今已是攝影記者的她,心態已然不同。「現在的你,還會想把搶到的拍照位置讓給前輩嗎?」我問。

唐佐欣搖了搖頭:「不會了。」

因為她已經熟悉攝影記者的身體經驗,位子卡來卡去,反而礙事。在大觀社區抗爭,那段將相機交給居民接力存證的經驗,也已是過去。●(原文於2024-06-13在Openbook官網首度刊載)

在夾縫中抵抗:大觀社區影像手記

作者:唐佐欣

攝影:林燕玉、黃世進、黃婉妮、周湘萍、陳慧泉、劉欣怡、張榮隆、曾原信、甘岱民、許詩愷、林宇庭、唐佐欣、杜宜蒨、陳景瑄、游家權、謝毅弘、邱宇弘、何睦芸、廖家瑞、陳焯煇

定價:850元

【內容簡介➤】

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐