潘朵拉的檔案之二|信賴・質疑・檔案館(讓愛發電第二季)

今次內容大要

引言:梵蒂岡提前解密庇護十二世檔案

荷蘭例一:內閣辦事不力,媒體撻伐國家檔案館

荷蘭例二:公民關切國家檔案館接收猶太被害人卡片檔案

附錄:建立儀式,刺激共識,打造傳統

2020 年 2 月下旬,梵蒂岡宣布將自 3 月 2 日起開放教宗庇護十二世的檔案,這可能是從歷史學檔案研究的角度看來,2020 年最重大的新聞事件。當時這則消息登上全球各大媒體版面,因為庇護十二世是一位極具爭議的教宗。他在位時正值二戰,許多人相信他早已知悉納粹徹底消滅猶太人的「最後決定」,卻始終保持沈默,也沒有積極救援,甚至有人因此稱他為「納粹教宗」。不論是要證實或證否「納粹教宗」的傳聞,檔案研究都是最能獲得公眾信賴的途徑。

與其他教宗的檔案相比,開放庇護十二世檔案的決定有其特殊之處。按照梵蒂岡的規定,一位教宗的檔案必須在其宗座統治結束後 70 年才可以開放,而庇護十二世的統治結束於 1958 年 10 月 9 日他過世之日,理論上檔案開放應當要在 2028 年 10 月 9 日之後。據了解,現任教宗方濟各之所以宣布提早開放庇護十二世檔案,是基於已退休的榮譽教宗本篤十六世的意願。據稱本篤十六世是庇護十二世的擁護者,他希望檔案公開、研究者得以接觸史料之後,最終能夠還給庇護十二世清白。

本篤十六世曾在一次訪談中提到,他本來是一名檔案員兼檔案研究者,意外得到故教宗若望保祿二世的拔擢,擔任教廷信理部部長超過二十年,在故教宗生前最後幾年還擔任樞機團團長,忙碌的教廷工作打斷了他的研究。若望保祿二世過世,他以樞機團團長的身份召開祕密會議選舉教宗,那時他還期望自己能以梵蒂岡祕密檔案館檔案員的身份度過餘生,孰料他又當選教宗,此後更加身不由己。2020 年 3 月 2 日庇護十二世檔案開放時,本篤十六世即將要過 93 歲生日,他可能無法親自研究庇護十二世的檔案,可以想見還前人清白的願望,就被無緣的檔案員寄託在來日學者身上了。

這個願望至少在 2020 年 9 月初露曙光。比利時學者 Johan Ickx 出版的法文著作《庇護十二世的猶太人》大體上印證了庇護十二世支持者的看法。檔案資料顯示,庇護十二世曾經和美國總統羅斯福通信,試圖阻止戰爭升溫,也曾試圖透過外交途徑影響第三帝國的政策,並拒絕法國貝當政權的種族歧視法令。庇護十二世譴責同情納粹的天主教教士,也曾緊急為數千名猶太人施洗,使他們免於被驅逐的厄運。

檔案資料的保存,與人們追求歷史真實的努力,兩者之間存在著密切的關聯。至少截至目前為止,我們就庇護十二世檔案解密看到的輿論都還相當正面,以下我們要談的則是檔案館本身遭到質疑的例子。

2017 年 1 月 5 日,荷蘭《民眾報》出現了關於國家檔案館的激烈言論,新聞評論標題為〈國家檔案館應該永久關閉〉。這憤怒的起因是國家檔案館依法解密了第三次呂伯內閣(1898-1994)檔案。檔案資料顯示,內閣「發牢騷」埋怨《馬斯垂克條約》失敗了;內閣討論前殖民地蘇利南至少六次之多,結論是荷蘭太早(1975 年)就將一個政治尚未成熟的殖民地推向獨立;以色列航空在阿姆斯特丹發生空難導致一場城市浩劫,總理下令降半旗哀悼;總理在伊拉克戰爭爆發前一日離職,其實內閣早就有所討論,說局勢應該會演變成伊拉克戰爭。

新聞寫道,人們以為緊閉的門後,內閣在從事什麼重要的工作,因此他們的行政紀錄要等到 25 年以後才能公開。然而人們耐心等了 25 年,卻發現內閣在 5 年任期內竟然什麼也沒做!既然如此,這保存檔案的「科學已然嚴重傷害人們對政治的信心。國家檔案館應該永久關閉。」

面對公眾輿論的指責,燕鴴什私下表示:「什麼跟什麼?沒做事的是內閣,又不是國家檔案館。國家檔案館可是盡責的保守了第三次呂伯內閣什麼事都沒幹的秘密長達 25 年呢。要是沒有國家檔案館保留著內閣活動的把柄,今天公眾輿論又要拿什麼來批評內閣呢?」

這個「輿論爆炸」的例子,又一次印證了燕鴴什曾說過的,檔案的核心是政治權力,統治的正當性來源於檔案所保存的關於過去的資訊,而統治失去正當性的判斷,往往也需要仰賴檔案資料而獲得佐證。憤怒的報紙指責國家檔案館,當然某程度上是一種輿論手法,事實上批評者的憤怒畢竟是衝著當年的政府,只是那個內閣卸任已經 25 年,已然無從追究,只好拿國家檔案館充作修辭上的替罪羔羊。

那麼,荷蘭的國家檔案館究竟如何處理接收的政府檔案?

每年的第一個工作日是荷蘭國家檔案館的開放日,每年都有大量政府檔案依法在轉移到國家檔案館之後 25 年、40 年或 75 年後開放。2017 年的 1 月 3 日也是如此,大量的記者與對政府檔案感興趣的公民聚集到海牙國家檔案館,要一睹解密檔案的內容。之前我們談到過,檔案員製造清冊,是外界可以讀取檔案資料的第一步,而那一年解密檔案的清冊本身就多達 711 頁。

在龐大的解密檔案當中,許多人的目光集中在政治秘辛上,例如上面提到的引人冒火的第三次呂伯內閣檔案。另一個此類解密檔案是關於 1966 年「史梅澤之夜」的紀錄。這個事件在西歐以外可能少有人知,在荷蘭則是憲政史上著名的內閣危機事件:1966 年 10 月 13-14 日,荷蘭國會下議院挑燈夜戰,討論隔年的預算案,當時的天主教人民黨黨揆史梅澤提出一項動議,造成國會信心危機,內閣旋即於隔日總辭。不只荷蘭政界或政治史學界想要了解當時內情,也有不少公民對此感到好奇,都期盼著能在國家檔案館開放日一睹那個夜晚的會議記錄。

同樣在 2017 年解密的,還有司法部 1936-1939 年間志願參與西班牙內戰的罪犯檔案。檔案解密後數日,報端引述 1937 年的一通書信,是年僅 18 歲的少年前去參加西班牙內戰時所寫。少年在給父母的信中寫道:

如今我已來到西班牙,並被派至國際旅。我在這裡受教許多⋯⋯這裡還有不少荷蘭人。我們大概下週就要上前線了。請你們不必費心設法讓我回去,因為那是辦不到的。你們只能想念著我了。

國家檔案館的開放日讓眾人有了確切的日期可以引領企盼,每年的 1 月 3 日也因此具有一種近乎儀式的作用。人們在電視新聞和報章雜誌上聽聞相關報導,不論是引發輿論怒火的會議記錄,還是讓人追憶戰火殘破年代的書信,不論是評論者的恭維或批評,還是記者輕描淡寫例行公事的報導,都在加深人們分享過去、詮釋現在的共同歸屬感。正如當時(也是現任)的國家總檔案員對媒體所言,「一樣東西必須能被讀取被應運,保存它才有意義」,國家檔案館的功能,在於確保公民能夠取得政府資訊,而這一點「並非在世界各地都為真」。

確實,很多國家並不熱衷於將資訊公開給人民,這是一個政治哲學與價值的問題。對一個民主政體的國家來說,設立國家檔案館,並以法律明定檔案館的責任,藉由社會與國會的辯論,就政府檔案保存與解密的條件獲得全民多數的共識,是一個國家檔案館能夠有效運作的基礎。但這些必須透過討論磋商而獲得的政治共識,並沒有放諸四海的標準,每個建立檔案制度的國家/社會都得經歷一個尋求共識的過程。

以荷蘭為例,內閣各部與其他政府機構的檔案須在做成後 20 年轉移給國家檔案館,其中大部分會立即開放供公眾使用,但為保護在世者隱私或國家安全,可能會對公眾(使用檔案的)利益做出時間限制,最長保密期限為 75 年,但通常較此為短。

有時候,檔案移轉給國家檔案館這個行為的本身,也會引發人們的質疑。

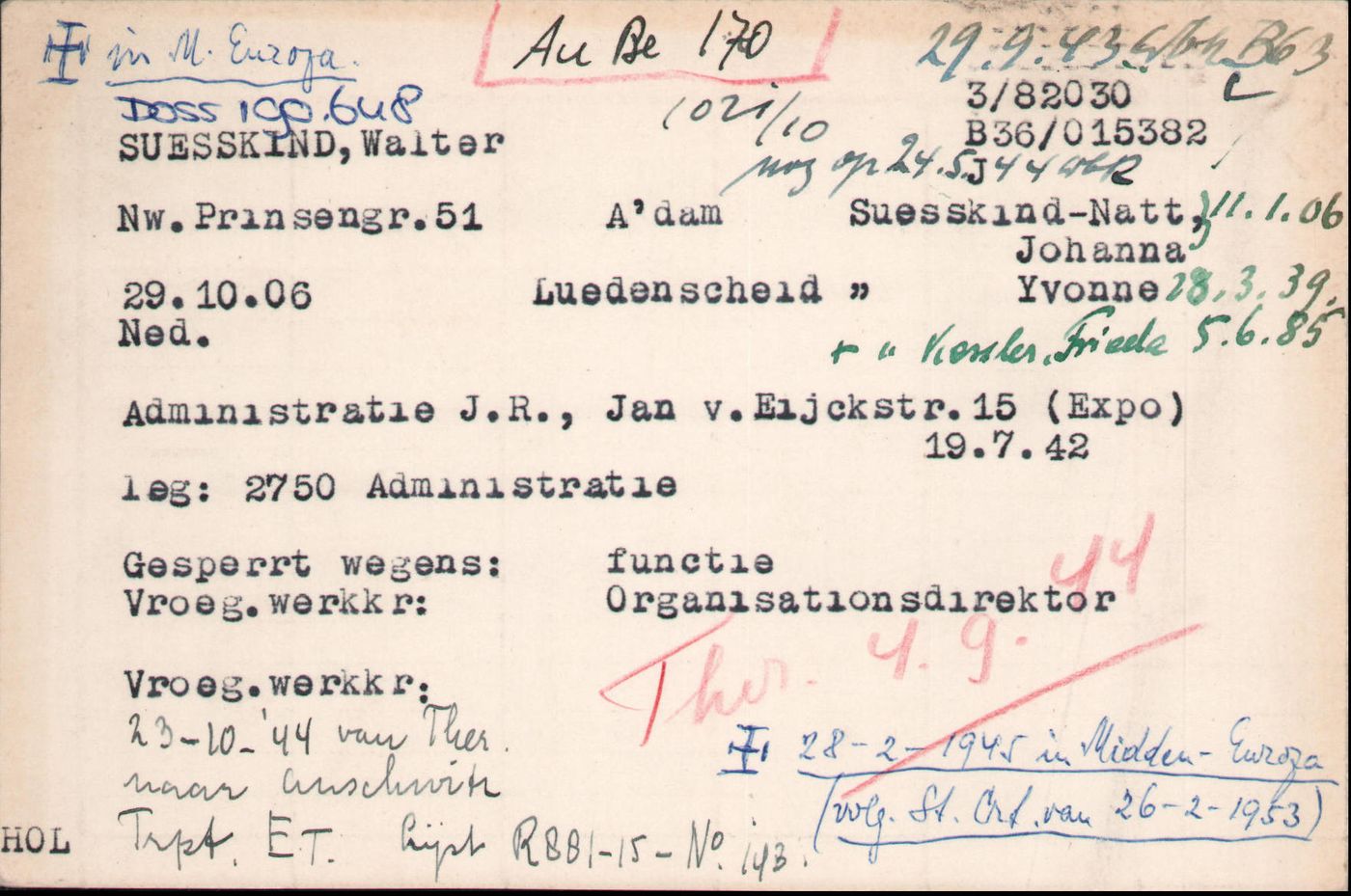

2020 年 1 月初,荷蘭報端出現這樣的新聞,提醒大家,二戰時期納粹設立的猶太議會留下的被害人卡片檔案已經被悄悄的轉移到國家檔案館了。被害人卡片檔案是二戰猶太人大屠殺的遺物(上圖),做成於被害人被送往死亡集中營之前,每一張卡片記載著一個逝去的生命,對很多在戰爭中失去親友的人來說,見到這樣的卡片儘管痛苦,卻可能是他們離故人最近的一刻。

在德國佔領結束之後,被害人卡片檔案在阿姆斯特丹被發現,起初荷蘭紅十字會和阿姆斯特丹市政府對於誰該保管這些卡片意見分歧,後來雙方達成共識,由總部設於海牙的紅十字會保管被害人卡片檔案,並視之為紅十字會資訊辦公室檔案的一部分。

紅十字會於 1948 年接收被害人卡片檔案,如此保管了許久。2018 年,紅十字會將整個資訊辦公室檔案移轉給國家檔案館,但可能因為年深月久,人們並沒有在第一時間意識到,戰爭時期的被害人卡片檔案也全數被轉移給國家檔案館了。

2020 年 1 月,也就是檔案轉移將近兩年之後,媒體才披露了被害人卡片檔案已經在國家檔案館管領之下的消息。有人對於政府掌握此等重要的戰時史料感到不安,但更多的人對此表達的是失望,因為多數民眾都不是專業人士,能夠在檔案館來去自如,或許這些卡片更適合落腳在韋斯博克中轉營紀念中心,或是阿姆斯特丹的猶太歷史博物館。

再一次,印證了國家總檔案員的話,如果文件不能為人所用,保存就沒有意義。關於文件該由誰保存,以什麼方式保存,與外界有怎樣的互動,這些問題顯然沒有一個單一的標準,即使荷蘭國家檔案館的開放日制度已經運行了十年(始自 2010 年),每一個檔案的移轉和公開,都還是需要公民的關心和參與。

關於民眾質疑國家檔案館領有被害人卡片檔案一事,燕鴴什的看法是:「我並不認為國家檔案館會做出有違專業倫理的事,但我認為人們的質疑是對的。首先就個案而言,國家檔案館並不是處理二戰猶太人屠殺的權威機構,當然還有其他的檔案館或博物館更適合接收這些卡片。其次,一般而論,國家檔案館是國家的一部分,而國家需要經常性不斷的被懷疑。你一旦不懷疑他,他肯定馬上就要墮落了。」

附錄:建立儀式,刺激共識,打造傳統

就像艾倫狄波頓在《宗教的慰藉》一書中所提到,儀式是宗教教給我們的一課,建立起一套儀式的同時,往往也能夠建立起風格、歸屬與信賴,是非宗教領域可以善加創作的活動。而在荷蘭,不論是政府體系或是民間,經常可見為例行公事披上儀式性外衣的行為,除了國家檔案館訂每年的第一個工作天為開放日,荷蘭政府也在 9 月創造了一個儀式性的日子。

每年 9 月的第三個星期二是荷蘭的「預算日」,暱稱為「王子日」,是荷蘭政府宣布來年預算的日子。每年到了這一天,國王(或女王)會搭乘玻璃馬車去到海牙內庭(國會所在地)的騎士廳,在此發表王室演說,以此揭開新的國會會期。新一年度的預算書和預算說明會被裝入一個很大的「預算公事包」(下圖),由財政部長攜帶前往國會下議院,這就算是政府向國會正式遞交來年的施政計畫與預算。這個儀式的年紀比國家檔案館的開放日老得多,但也沒有太長久的歷史淵源,而是二戰過後的一位財政部長在 1947 年的創作。這位部長希望為戰爭過後殘破的荷蘭添加格調與氣派,並凝聚政府與國會的共同感,於是從儀式繁多的英國學來「將預算裝進特殊公事包」的一招。

我們可以想見,在 1947 年初創這項儀式的時候,一定有人認為提交預算就提交預算,幹嘛沒事找事,還勞動王室,簡直浪費公帑。不過當時的創新之舉在今天已經成為憲政慣例,這儀式的外衣披久了,果然賦予人們一種不同的感受,每一年都提醒人們:國家預算的一分一毫都經過民選國會的辯論審議,不僅花錢的本身錙銖必較,也彰顯人民權力透過制度的設計而得以落實。

東亞地區往往因為突兀的現代化而斷離本土的政治傳統,西化的政治活動往往多了例行公事的意味,少了歷史感和傳承性,也許西歐國家建立儀式以鍛造傳統的作為,是東亞國家可以參考的他山之石。

⇩「王子日」預算公事包:公事包上印著「9 月第三個週二」,上方則是中型荷蘭國徽(荷蘭國徽有大中小三個版本),綬帶上的格言為「我將堅持」。

下期預告

潘朵拉的檔案之三

荷蘭該如何面對過去的奴隸史?國家檔案館應該在其中扮演什麼角色?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐