複雜系統的自組織特性3:臨機破立(催生自組織系統理論 五之四)

臨機破立(threshold criticality)

自組織系統相變(phase transition)是系統適應環境改變的關鍵性過程:

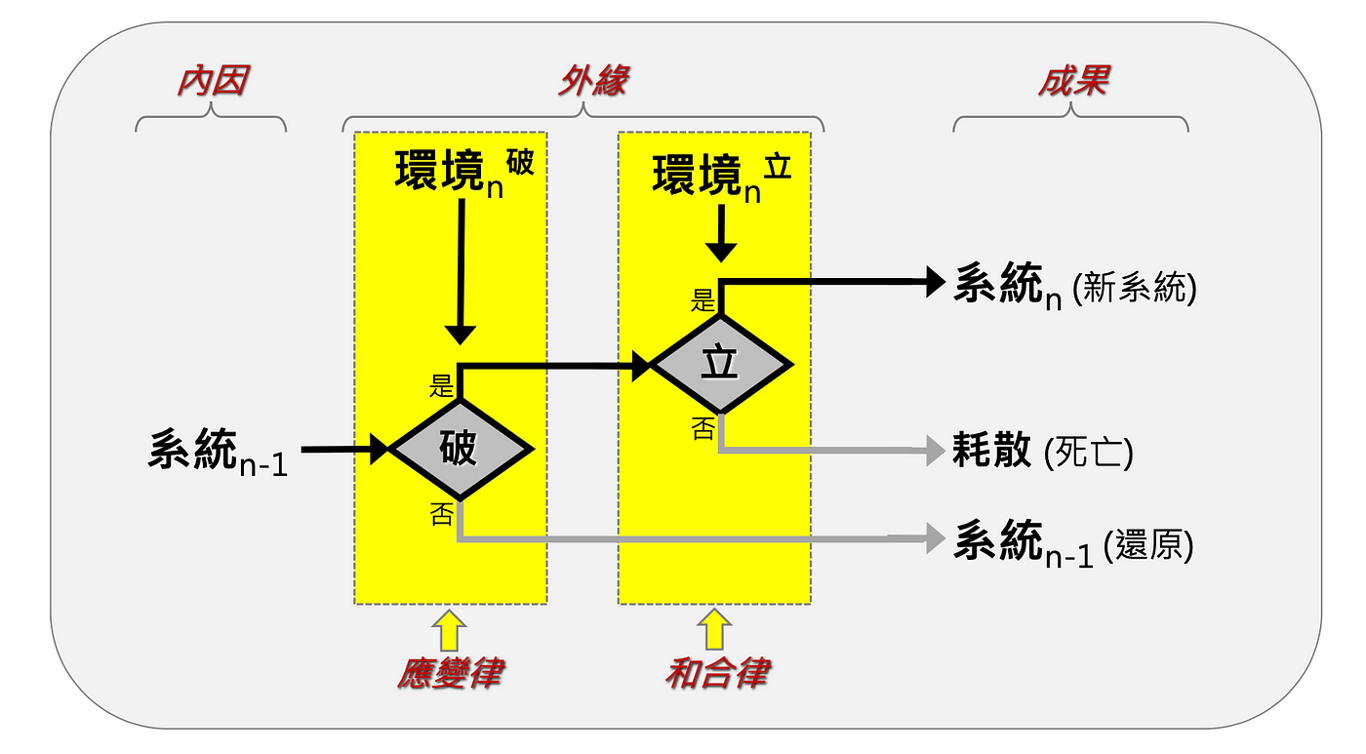

系統相變(phase transition)過程受因緣成果原理制約,是系統結構適應環境改變所發生具有「先破後立」性質的生命歷程關鍵性節點,發生當下的細節相當複雜,圖1是這一破立過程的簡化架構。相變的發生開始於由常變循環的應變律所主導,將系統「解構」帶入「遠離平衡態」(Prigogine and Nicolis, 1977; Anderson, 1999)的過程(這是「破」的階段);接著是由和合律所主導,將系統「重組」成能夠適應新環境新系統的「和合成果、完成相變」過程(這是「立」的階段)(毛治國,2018)。

圖1所示的相變過程中,在「破」這個小節點上可能會出現不預期的分岔 (bifurcation):系統因抗拒變革的慣性過大,致使系統解構不成而恢復原狀(代表相變失敗)。相對的,在「立」的小節點上也可能出現不預期的分岔:系統因重組不成而走上耗散的結局(這是最不幸的相變失敗)。

相變當下所發生的複雜破立過程,受到許多自組織規律的制約,我們把自組織相變破立過程所遵循的這些規律,統稱為臨機破立原理 (threshold criticality principle) (毛治國,2018; Mao & Chang, 2020)。

臨機破立原理是針對系統相變當下的節點所發生自組織特徵,進行放大與剖析,與常變循環對自組織系統生命歷程的線性展開,以及因緣成果對自組織現象的全面觀照,範疇上最小。所以按照面、線、點的順序,臨機破立是自組織第三原理;不過這一原理的內涵最為複雜,因為系統相變向來是複雜科學研究的焦點,有許多值得深入了解的有趣發現。

相變過程中的路徑分岔是必然與偶然的交會點:

複雜科學裡有一個與相變有關很重要但也很困擾的物理術語叫「對稱破缺(symmetry break)」(Prigogine, & Stengers, 1984)。它的意義是:一個問題假設有多個方案可作為解題的對策,在作出決策前,如果把每一方案的被選擇機率都視為相同(物理上叫做對稱性),那麼一旦獲選的方案揭曉,這一機率相同的對稱性就會被破壞而不再存在(因為就機率而言,獲選方案是1,其餘都是0,不再對稱)。因此把相變的發生稱為「對稱破缺」的意思就是:相變是系統發展路徑出現了分岔(如圖1所示),而面對這種分岔,系統作出了往哪裡走的選擇。

對「去中心化」(沒有決策者)的自組織系統來說,這種選擇是出於「天機」(偶發的擾動(perturbation),破壞了原本穩定狀態的對稱性);而對有決策者的人類系統來說,這種選擇就是「人算」(人的決策決定了系統走向)。按照前面提過的「因果定法則、因緣成萬事」的說法,就可得到以下的推論:對稱性屬先驗性「因果法則」下所出現的必然性;而對稱破缺則屬經驗性「因緣成事」條件下所出現的偶然性;因此,系統相變過程可說是必然性與偶然性的交會點(毛治國,2018)。

舉例:彗星撞地球,使爬蟲類恐龍滅絕,哺乳類登上歷史舞台,這是得自「天機」的偶然性結果;楚漢相爭的鴻門宴上,項羽「一念之差」沒聽范增建議殺掉劉邦,最後四面楚歌烏江自刎,這個結局就可溯源為偶然性的「人算」(這也屬於稍後會討論的複雜理論的「蝴蝶效應(butterfly effect)」)。

自組織相變過程系統發展路徑會出現分岔,這一分岔走向的選擇會決定系統未來的命運:這一規律我們稱為自組織分岔律 (rule of bifurcation)

自組織相變的破立過程是量變質變過程:

「系統的量變會引發質變」是一般人都會提到的一個概念,但它背後的道理卻不容易講清楚,因為這是一個「非線性(non-linear)」的複雜現象。直接探討這一現象的是複雜科學中的巨變論 (catastrophe theory) (Thom, 1972)。什麼是量變質變現象?

舉例說,人的態度決定於偏好 (preference),喜歡某事物就接納它,厭惡某事物就排斥它(這是內因)。不過,一旦這種態度必須公開對外表達時,就可能會出現從眾 (conformity)行為。意思是:當人們處在一個與自己偏好(內因)明顯不同的群組中(這是外緣),往往會掩飾自己的偏好,或直接屈從該群組的偏好(這是果)。有趣的是,如果當事人對該事物好惡的偏好度,因某種原因而轉趨強烈並達到某種臨界值(threshold value)時,那麼原先採取的從眾行為就會出現量變到質變的翻轉,亦即會不顧周圍人士的異樣眼光,公開表明自己的立場(這是相變)。對於前後不一致(非線性)的行為俗語有「髮夾彎」的說法,它表達的就是行為上發生了質變,也就是複雜科學所稱的相變。

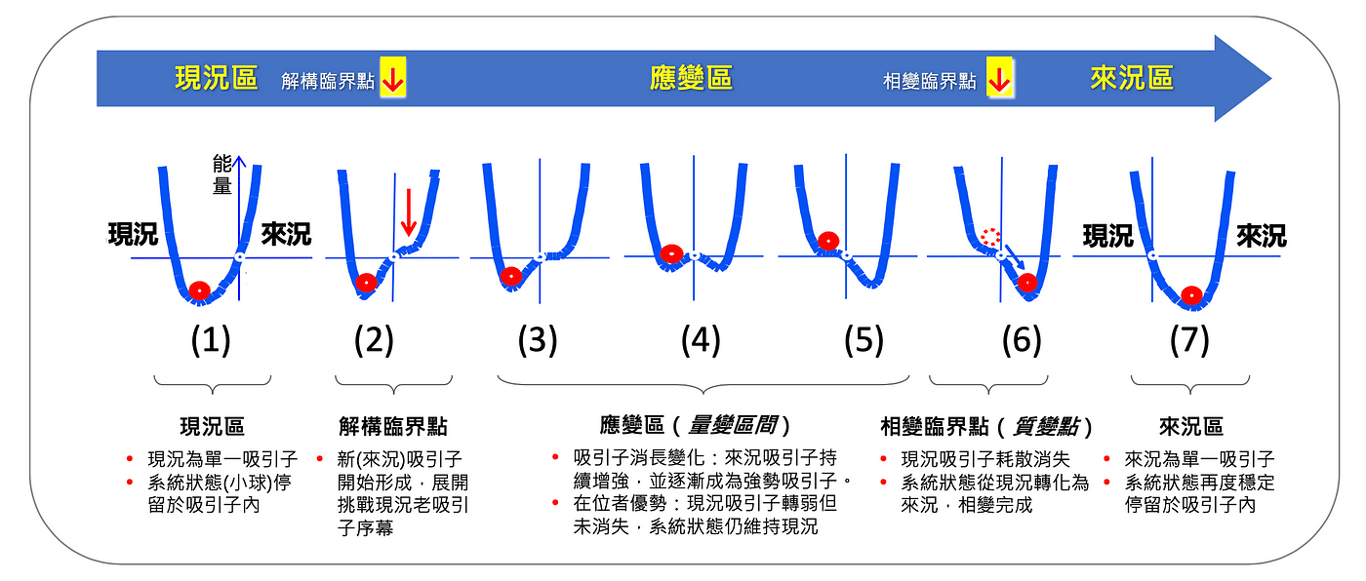

巨變論是用能量概念來探討系統行為的理論。它提出「以吸引子(attractor) (Ashby, 1952; Heylighen, 2001)的消長來解釋量變質變過程」的模型。巨變論發現:任何自組織系統承受環境外力後,內部的能量分佈就會發生變化;吸引子代表系統內部能量的低窪點,而系統狀態就像個會滾動的小球,為了追求穩定性,就會尋找能量最低點(亦即吸引子)作為歸宿。於是,這一代表系統狀態的小球,如果出現了從一個吸引子轉進到另一個吸引子的情形,那就代表系統發生了相變。至於系統狀態如何從一個吸引子轉進到另一吸引子,巨變論中最簡單的雙吸引子模型(cusp model)提供了非常圖像化的動態過程解析。

圖2是圖1相變路徑用巨變論雙吸引子消長的概念所展開的另一種呈現方式。圖2(1)顯示能量曲線在代表現況的這一側有一個吸引子,系統狀態的小球穩定地停在其中。圖2(2)則顯示在來況這一側的能量曲線出現下凹,代表有新吸引子開始萌生:對現況吸引子來說,這代表挑戰的開始;而對系統整體來說,這代表不穩定性的開始(系統跨越圖1「破」的解構門檻)。圖2(3)、2(4)、2(5)中,來況吸引子不斷增強深化,而現況吸引子則不斷抬高式微(這一段過程是兩吸引子結構上的量變消長)。圖2(6)的現況吸引子的窪點已銷蝕成為斜坡,所以系統狀態的小球就戲劇性地滑落來況吸引子的懷抱(系統跨越圖1「立」的門檻、也是系統狀態發生質變的位置)。圖2(7)中小球停駐在單一的來況吸引子內,系統以新的狀態重新恢復穩定。這一雙吸引子量變導致系統狀態質變的情形,可用「雙龍搶珠」來形容。更複雜的系統相變可能出現「多龍搶珠」情形,不過雖然過程變得更複雜,但基本的量變質變道理不變。

複雜科學用沙堆(sand pile)模型(Bak, et al, 1987)來模擬系統相變的「自組織臨界現象(self-organized criticality, SOC)」,圖2也可用來說明SOC的發生機制。沙堆模型是將沙粒從上方注向平板,然後觀察沙堆如何長高,與如何發生雪崩般崩盤的實驗。將沙堆實驗套入圖2,圖2(1)代表不崩塌的現況,圖2(7)代表崩盤的來況,中段(圖2(2)到圖2(5))應變區是來況的「崩盤吸引子」不斷「量變」增強的階段,但儘管沙子不斷從頂上落下增高沙推,沙堆仍然繼續保持穩定(小球始終停在現況吸引子內);最後當量變達到臨界門檻時(圖2(6)),只等最後一顆沙粒落下,沙堆便瞬間「質變」進入崩盤的來況。

圖2值得注意的是:來況吸引子到了圖2(4)之後,雖已經變得比現況吸引子更強勢,但小球卻仍繼續停駐在現況內,沒有立即轉進到來況,直到圖2(6)才發生這種相變。我們把這種現象稱為「在位者優勢(incumbent privilege)」(對照選票民主制,平時在野黨即使再強勢,不到投票結果底定,政權不會轉移)。

換句話說,系統狀態的轉換不以吸引子相對強弱為依據,而要看吸引子的消長有無跨越臨界門檻;而圖2(6)就給出非常視覺化的臨界門檻定義:當吸引子消長變化到達門檻值時,雙吸引子中任一方風吹草動,就會發生最後一根稻草的效應,壓垮現況將它推入歷史。

「量變質變律(rule of momentum building)」是解碼複雜科學的重要鎖鑰:

對於連續量變導致不連續突跳(sudden jump)質變(對應圖2(6)小球的滑落)的自組織相變特徵(這一規律我們稱它為量變質變律),巨變論用連續數當自變數,離散數(相當於非0即1)當應變數,建構出系統相變函數,反映自變數儘管連續量變,但只要不跨越臨界門檻,應變數始終維持不變的特性。

水雖然不屬於耗散系統,但它隨溫度而出現的固態、液態、氣態的三相變化,就有0oC與100oC兩個量變到質變的臨界門檻值。

頓悟(enlightening)是認知從量變到質變的突跳現象:

認知的頓悟(例如禪宗六祖惠能因聽到《金剛經》「因無所住,而生其心」的經文而頓悟)是創意與創新發想很重要,但也很神秘的現象。我們用王國維《人間詞話》的「人生三意境」概念,作為討論的切入點:王國維認為任何立德、立功、立言的事業,都會經歷「獨上高樓,望盡天涯路」、「衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴」、「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」的三階段心路歷程。這個三段論的第一境是發現問題,第二境是鍥而不捨的但問耕耘,第三境則是天道酬勤、修成正果。以禪宗頓悟為例,第一、二境可用操之在己的方式來修持(這兩境人人都可進入),但第二與第三境間究竟發生了什麼事,使它們得以神秘地銜接起來?(第三境不是人人都有機會進入。)

量變質變律可用來解釋這一過程:三意境的第一、二境屬於量變的「漸修」階段,對應圖2(2)~2(5),代表當事人因爲對既有認知(圖2(1))產生懷疑,所以啟動認知的探索過程;而通過圖2(6)進入圖2(7)就是跨越臨界門檻進入了「驀然回首」第三境的幸運「頓悟」者。至於無法跨越「質變」門檻「突跳」進入開悟境界的人,就只能在圖2的「遠離平衡態」應變區中反覆徘徊,繼續尋求突破的契機。

量變質變過程具湧現(emergence)特徵:

自組織相變的一個重要特徵是湧現(Macintosh & MacLean, 2001; Styhre, 2002; Siegenfeld & Bar-Yam, 2019; Melo et al., 2020)。以「因緣和合成果」的說法為例,所謂湧現的特性就是不待「果」出現,我們無法從「因」與「緣」身上去預知「果」的性質。例如:分岔律中分岔走向的偶然性,以及沙堆實驗顯示自組織的臨界性,都反映出湧現的特徵。佛門禪師各憑因緣得到頓悟,但他們通過頓悟突跳所領悟的內容,相信也都不是事前所能預知。複雜科學強調湧現性,主要是反映複雜系統的構成與行為具有的「非線性」特徵,並用此與傳統的線性系統思維以及機械性的還原化約主義(reductivism) (Honderich, 1995; Hammond, 2003)做出區分。制約自組織相變過程的量變質變律本身代表的就是一個非線性過程,可用來說明湧現現象背後的發生機制。

自組織相變有因襲也有變革 — 自組織的「因革律 (rule of heredity)」:

混沌論(chaos theory)鼻祖,美國麻省理工的羅倫斯教授,在作大氣循環氣象數值模擬時,發現模擬結果對「初始值敏感(sensitive to initial value)」。他就用「亞馬遜河一隻蝴蝶搧動翅膀,會導致二個月後德州的颶風」來形容這種「不為人注意的前期微小事件可釀造出未來重大事故」的效應。這一效應在複雜科學中稱為「蝴蝶效應」(Lorenz, 1963)。

俗語說「凡走過必留痕跡」,複雜科學另有個「路徑依賴(path dependence)」理論(David, 1997),用來反映自組織演化並不必然是個選優(optimization)過程,它的分岔往往是由偶然因素造成。例如:(1)英文打字的鍵盤一直以來都是「QWERTY」的排法,那原本是機械打字機時代,為了解決「字鍵桿」在打字過程中常會發生相互卡桿問題,而設計出來的一種鍵盤;時至今日,手機、電腦打字早無卡桿問題,甚至也有很多人證明這種鍵盤,不會比按字母順序排列的鍵盤更有效率;但是習慣成自然,無人敢真的去生產非「QWERTY」英文鍵盤來挑戰市場慣性。(2)今天鐵道的國際標準軌距是1.435公尺,這個奇怪的數字,其實是兩匹並排馬匹臀部的橫寬。故事是:工業革命伊始,英國煤礦業用雙馬托拉軌道貨車運煤出坑;等蒸汽機發明後就用蒸汽車頭取代馬匹,在既有軌道上運送煤礦;後來蒸汽車頭開始拉客運列車,但因車輪的軌距已定,所以就繼續沿用礦車軌距;再後來這一英制的客貨運鐵軌軌距,隨大不列顛的殖民擴張,推廣到全球,成為採用最多的軌距;最終約定成俗,被國際追認為標準軌。以致有人笑稱:今天航太尖端工業的零組件一旦要用鐵路運輸,仍須把它們分割成羅馬時代雙馬戰車的兩馬屁股寬度的規格,才能運送。(3)微軟的視窗與辦公軟體,從開始很多人就都覺得不好用,後期也確實出現過很多比它們更為優異的競爭性軟體,但微軟受惠於它在個人電腦萌芽初期所席捲的廣大的市佔率,以致於只要你用的不是微軟產品所製作的文件,就無法與別人交換。這種「市佔率是王」的現象定義了自然形成(不是大家開會決定)的產業標準(de facto standard)。

上述三個近代產業的著名案例都是自然形成的產業標準,它們都不見得是設計或性能相對最優異的產品,但都屬「路徑依賴」下所發生「鎖定效應(lock-up)」的結果。

自組織相變承受蝴蝶效應與路徑依賴鎖定效應,會發生強迫性的「因襲性」:亦即相變後的新系統仍然繼承了部分上一代老系統的結構或功能屬性。但是「有革才有變」,相變過程一定會有不同於上一代系統的內涵出現(不可能全盤因襲),否則就無法適應新環境了。以下討論相變下的「變革」部分。

自組織相變的破立過程是受外緣因素所驅動(見圖1),這些外緣因素有些會產生出邊界(或背景)條件效應(boundary condition effect) (Sobel, 1964)。俗語說「一顆神木種子落地的那一刻就已決定它是神木」,這是蝴蝶效應的一種例子,也可說是先驗性的因果法則。但是「這顆種子是否真能長成神木,就會決定於它落地後的邊際條件」,這是經驗性的因緣條件 — 例如,如果種子是落在無水的荒漠,就很難長成巨木;成語「逾淮為枳」講的就是外緣環境的邊界與背景效應。

生物遺傳學有異域物種(allopatric speciation)理論(Mayr, 1954),探討相同物種但因地理隔離而發生的遺傳變異現象。例如,達爾文發現的加拉巴戈島鳥類的遺傳變異;澳洲的有袋特殊物種,非洲馬達加斯加島的許多奇異植物生態等,都是邊界背景條件差異會導致相變分岔的明證。再如,社會科學中有各種比較之學(比較政治、比較宗教、比較語言、比較文學等),它們探討的就是各種國家、文化、地域等邊界與背景條件的不同,對研究主題所產生的不同影響。

歸納來說,自組織相變後,新系統的屬性會受到蝴蝶效應、路徑依賴效應,以及邊界與背景效應等影響,而出現部分因襲不變,部分轉化變革的現象。制約這種自組織相變的這些規律我們統稱為自組織因革律。

自組織相變有「複雜源自簡單,一即一切、一切即一」的特徵:

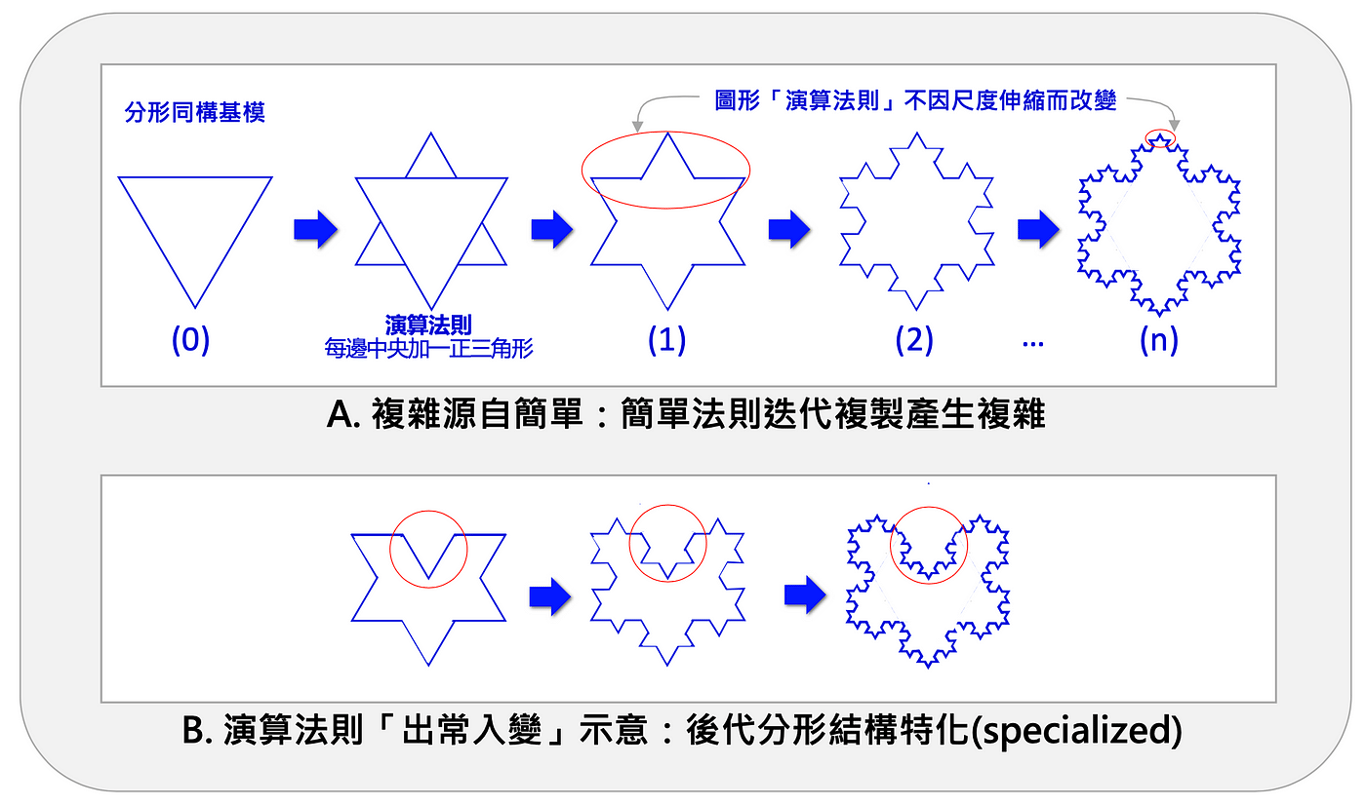

討論自組織相變必然不能遺漏複雜科學中的分形論(fractal theory)( Mandelbrot, 1967)。分形論是探討非線性幾何結構的理論。它發現簡單法則的不斷複製就可產生複雜結構(見圖3A),進而發現自然界存在的許多系統,它的元素與整體間具有結構雷同的自相似(self-similar)關係。例如:用圖3A(0)的正三角作為原型(我們稱它為分形的同構基模(isomorphic fractal element)),再按照「每邊中央加一正三角形」的演算法則(algorithm),那麼經過數次運算後,就會得到一個相當複雜的結構(如圖3A(n)),這些分形結構的整體與元素(分形基模)間存在相當於《華嚴經》所說「一切中見一、一中見一切」的關係(「一切」指整體、「一」指基模)。因此,分形論就得出「複雜源自簡單」的結論。圖3A的分形結構還有一個特性,那就是根據分形演算法則產生的結構,不論尺度怎麼伸縮,它的最基本單元都是那個同構基模,術語把它稱為尺度不變性(scale invariance)。分形結構另一有趣的地方是:只要將演算法則稍作改動,這個同構基模原型經由不斷迭代複製就可湧現出各式各樣不同的特化(specialization)結構,因而打破單調,達到「出常入變」的效果(見圖3B之示意)。網路上用分形做關鍵字可查出成千上萬色彩瑰麗、結構複雜玄奇的圖像,它們都是根據不同分形演算法所得到的結果。

分形論發現了上帝偷懶的秘密

生醫科技的幹細胞療程,可用以再生許多不同器官細胞,達到不只治病甚至逆齡回春的效果。用幹細胞培養出不同的器官新細胞來進行治療,是「人體是一個分形結構」這一事實的最好明證。

人體是以結構各異、功能互補的特化細胞,所構成「細胞-組織-器官-系統」的複雜生命體。這一生命體是以20多億年前所形成真核細胞為基模原型,歷經洪荒從低階動物到高階動物,一路演化形成的(De Duve, 1995)。有人說胎兒生命的孕育,從受精卵一分為二開始到最後呱呱落地,相當於在母親體內,用鏡頭快放的方式,從頭走了一遍哺乳動物的億萬年生物演化史。

人體各器官的組織細胞是高度分化與特化的,例如神經細胞細長,便於傳遞化學與電子訊號;血液細胞是養分載體,著重流動性;而結締細胞負責承重,具有結構強度等。由於分工是合作的前提,這種分化與特化的發生與定型必然是經過長期磨合,或稱為「共生演化」的結果(因緣成果原理必然在共生演化過程中起重要作用)。問題是這麼複雜冗長的過程,究竟是怎麼走過來的?分形論給出了解答:分形同構基模是個關鍵性的概念,因為再複雜的系統都不外是用這樣那樣的不同演算法將基模予以分化、特化,使它們發展成結構上相依、功能上互補的不同零件組件,然後在「微觀行動湧現宏觀效應(local actions emerge global effect)」的長期演化過程中建構起來的;完全不需要從下到上,針對巨量的個別細節,去下一點一滴的直接功夫。分形論這套「執簡馭繁」的理論提出後,就有人驚呼這是發現了「上帝創造世界的偷懶法則」。

共生演化律(rule of co-evolution):

回到幹細胞議題。由於人體的分形基模原型就是幹細胞(Becker et al., 1963),人體相依互補的各生理系統就是以幹細胞為基礎,利用各種不同演算法,經過億萬年的分化、特化、試誤與磨合所建構成形:因此,現代人類這個複雜的分形結構,因老化而衰敗的器官,就可能用最基礎、尚未特化的分形基模 — 亦即幹細胞 — 培養出特化的器官細胞,再將它融入整個器官組織內發揮復健再生作用。

這套以分形基模為基礎,通過特化與相互磨合,以產生出結構、功能相依互補系統的自組織演化規律,事實上也普遍適用在其他生命體身上(例如:企業體的基模是個體員工,產銷人發財的機能分工結構則類比人體的生理分工系統;而人體分形結構的演化發展概念,同樣可用來理解企業體的組織成長與發展);因此,我們將這套規律稱為自組織相變的「共生演化律」。

自組織原理 小結

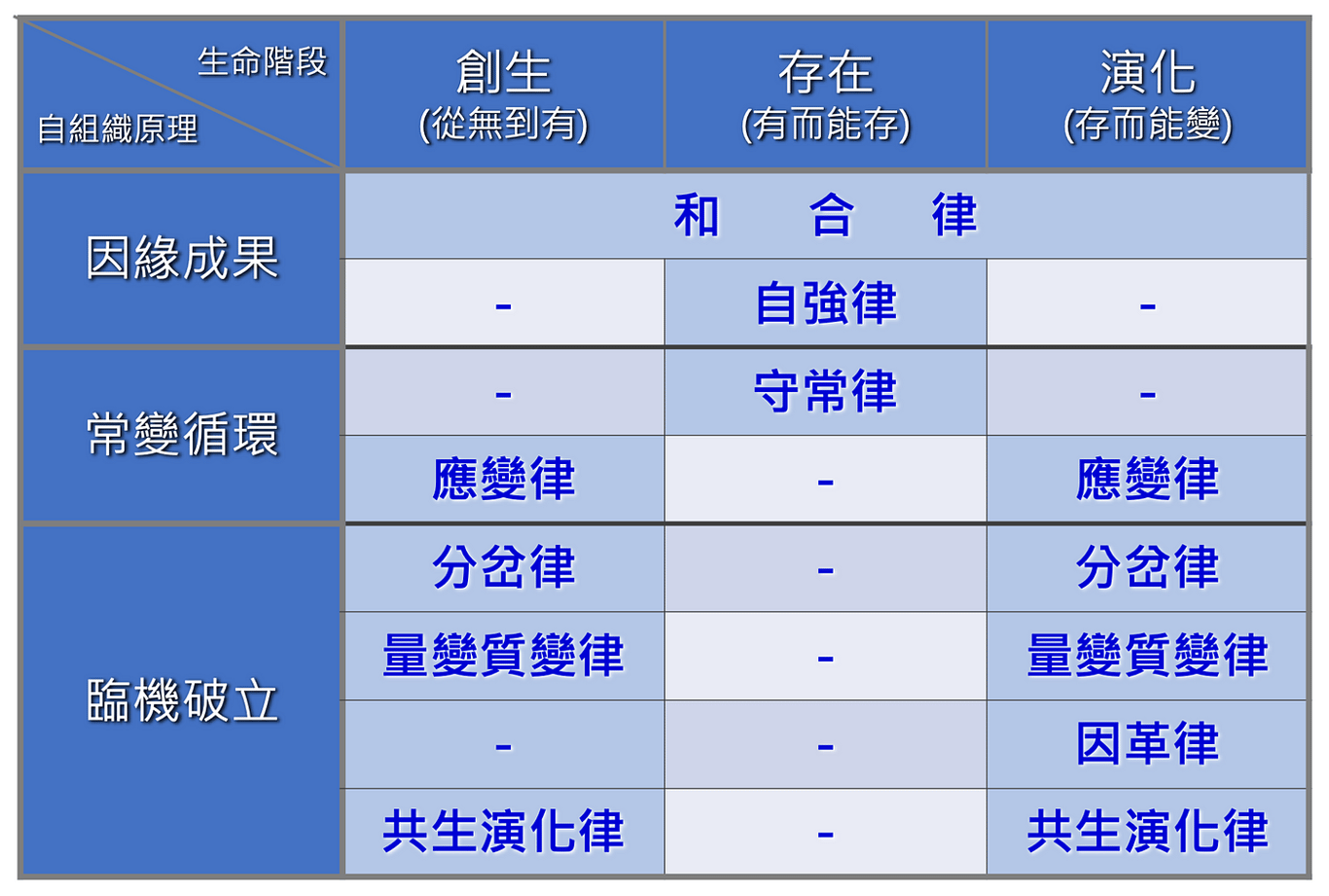

自組織系統理論的概念架構:

圖4是在「複雜系統理論與應用的FAQ」一文中,提出過的一張圖。經過前述「因緣成果、常變循環、臨機破立」三篇文章將自組織的三個基本原理做出展開後,對於自組織各個原理連同稱為「律」的各次級原理,在自組織系統的「創生、存在、演化」歷程中所佔的地位與角色,可有更清楚的了解。

圖4中值得注意的是在「從無到有」的創生階段,除了「因革律」以外,我們把與演化有關的幾個「律」都納在裡面。這是根據耗散結構論,在因緣成果條件下,自組織系統會從混沌中湧現而出的概念,因此如果將創生起始的混沌狀態視同正常系統演化前階段「破」的狀態;那麼從混沌中湧現而出新生系統的過程,就可視為演化後階段「立」的過程,所以它們遵循的就是同一套的演化規律(但可忽略因革律的作用)。

更有趣的是:如果把創生過程前段的混沌狀態解讀為「無」,創生後所湧現的新生系統稱為「有」,那麼自組織系統論等於是為《老子》「天下萬物生於有,有生於無」的說法,提出了科學印證:生命世界的原點是「有生於無」,亦即從無中生有;而「萬物生於有」則反映出:一旦「有」(自組織系統已經創生)之後,世上所有各式各種的故事就開始發生了。

「自組織之海」的世界:

自組織系統論是從複雜科學的研發基礎上抽象出來的一套理論,複雜科學研究者曾說它們的研究成果,可適用於自然、生物、社會三界的普適理論 (Chan, 2001):用司馬遷的說法就是「究天人之際、通古今之變」的一套學問。因此,根據具有這種特性科研成果所彙整抽象出來的自組織系統論,也就可作為這套理論應用者,用來認識世界的一種世界觀 — 世界上的人、事、物,基本上都是按照這些規律在運行。

從自組織系統的觀點,「人類的世界就是一個自組織的世界,所以人類其實是生活在『自組織之海』當中的魚,每個人卻都因習焉不察而忽略了周遭『海水』的存在」(毛治國,2018)。所以,要讓自組織系統論成為協助人類解決實際問題的工具,我們還有最後一哩路要走:除了讓人們重新認識普遍發生與存在於生活周遭的各種自組織現象與力量外;同樣重要的是讓人們知道,尤其是決策者,如何善用(相對於「自組織無形之手(invisible hand)」)自己的那隻「他組織可見之手(visible hand)」的力量與功能,以使自己可「用勢不用力」地輕鬆悠遊於自組織的世界。

「他組織可見之手如何與自組織無形之手共舞」是下一篇我們要談的題目。

參考文獻

毛治國,(2018)。管理。新竹:國立交通大學出版社。

Anderson, P. (1999). Perspective: Complexity Theory and Organization Science. Organization Science, 10(3), 216–232.

Ashby WR.. (1952). Design for a Brain: The Origins of Adaptive Behavior. Netherlands: Springer.

Bak, P. (1996). How Nature Works: the Science of Self-organized Criticality. Switzerland: Springer Science & Business Media.

Bak, P., Tang, C., Wiesenfeld, K. (1987). “Self-organized Criticality: An Explanation of 1/ƒ Noise”. Physical Review Letters. 59 (4): 381–384.

Becker A.J., McCulloch E.A., Till J.E. (1963). Cytological Demonstration of the Clonal Nature of Spleen Colonies Derived from Transplanted Mouse Marrow Cells. Nature, 197 (4866), 452–454.

Chan, S. (2001), Complex Adaptive system, ESD.83 Research Seminar in Engineering Systems, October 31, 2001/November 6, 2001

David, P. A. (1997). Path Dependence and the Quest for Historical Economics: One More Chorus of the Ballad of QWERTY (Vol. 20). Oxford: Nuffield College.

De Duve, C. (1995). Vital Dust: The Origin and Evolution of Life on Earth. New York: Basic Books.

Mayr, Ernst. (1954). Change of Genetic Environment and Evolution. In J. Huxley, A. C. Hardy & E. B. Ford. (eds). Evolution as a Process, London: Unwin Brothers. 157–180.

Heylighen, F. (2001). The Science of Self-organization and Adaptivity. The Encyclopedia of Life Support Systems, 5(3): 253–280.

Honderich, T. (1995). Consciousness, Neural Functionalism, Real Subjectivity. American Philosophical Quarterly, 32(4), 369–381.

Hammond, D. (2003). The Science of Synthesis: Exploring the Social Implications of General Systems Theory. University Press of Colorado: Boulder, CO.

Lorenz, Edward N. (1963). Deterministic Non-periodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20 (2): 130–141.

MacIntosh, R., & MacLean, D. (2001). Conditioned Emergence: Researching Change and Changing research. International Journal of Operations & Production Management.

Mandelbrot, B. (1967). How Long is the Coast of Britain? Statistical Self-similarity and Fractional Dimension. Science, 156(3775): 636–638.

Mao, C.K. & Chang, E.M. (2020), Evolution of Life: a Conditional Causality Phenomenon. World Complexity Science Academy Journal 1(3), p1–12.

Melo AT. et al. (2020). Thinking (in) Complexity: (In) Definitions and (mis) Conceptions. Systems Research and Behavioral Science 37:154–169.

Prigogine, I. and Nicolis, G. (1977). Self-Organisation in Nonequilibrium Systems: Towards A Dynamics of Complexity, in Bifurcation Analysis: Principles, Applications and Synthesis, M. Hazewinkel, R. Jurkovich, and J.H.P. Paelinck, Editors. Netherlands Dordrecht: Springer. 3–12.

Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York: Verso Books.

Siegenfeld, A. F., & Bar-Yam, Y. (2020). An Introduction to Complex Systems Science and its Applications. Complexity, 2020.

Sobel, L. (1964). Effects of Boundary Conditions on the Stability of Cylinders Subject to Lateral and Axial Pressures. AIAAJ, 2(8), 1437–1440.

Styhre, A. (2002). Non-linear Change in Organizations: Organization Change Management Informed by Complexity Theory. Leadership and Organization Development Journal, 23(6), 343–351.

Thom, René. (1972). Structural Stability and Morphogenesis. Chicago: N. Fagin Books.

本文作者:毛治國

官方網站:https://www.ckmao.pro

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐