原来总统的选票是死亡芭比粉色的 | 2020台湾大选观选记

“中国和美国拉着绳索的两头,台湾站在中间,两国的关系近,绳索是松的,台湾就摇摇欲坠;两国的关系远,绳索绷得紧,台湾就站稳了。”

回到纽约已经几天了,好不容易倒过去的时差又得倒回来,于是仍处于作息混乱之中。台湾的大选像一场高潮迭起的梦,当时特别上头,但抽离后各种情绪退潮得也很快。大选结果应验了我行前的预测,小英破纪录高票当选了。其实已经有很多文章分析她胜选的因素:香港运动、中美贸易战、世界的新冷战格局、中国外交的战狼化、以年轻人为代表的台湾本土意识和身份认同的崛起……,我也确实在现场观察到了一些具体表现,又因为她的胜选,似乎自证了这些因素都是有效的,或者至少都有了解释力。但我想,我不必作这样的重复论证。

11日大选当晚,小英即将胜选的时候,我跟几个朋友去了民进党中央党部的门口,等待她发表胜选演讲。那里早已经架起了舞台和大屏幕,街道上站满了人,我们尽量往前挤,到能够看清楚屏幕的地方就很满足了。男女主持人在台上声嘶力竭地造势,而计票仍在进行,票数攀升得很快,周围的人群爆发出一阵阵的口号、欢呼声。我忙着在朋友圈里直播选举过程,吸引了很多内地和海外朋友的关注,当时网络比较堵塞,台上每播报一次票数,我编好的内容还没能发出去,票数就又涨到了新的高度,就这样一直冲到突破台湾历史上民选总统的最高得票记录。

我想,我们对潮水的方向没有出现重大误判,而它比我们想象得更加势不可挡。

毕竟我也经历过2016年的美国大选,见识过传统媒体是如何在预测选情时彻底扑街的。对于知识分子那个面向的我来说,其实没有什么错误比脱离群众更可怕了。虽然当年我刚刚去纽约,在那之前对美国的政治基本不了解,大选当日全靠美国朋友现场科普。但是在一夜之间,周围的老师、同学和整个社会的强烈反应(很多人因此愤怒和哭泣),将我卷入了那种情绪中,久久难以自拔。我第一次看见身边的普通人可以如此深地沉浸在政治中,这对于一个成长在把政治高度敏感化的社会里的中国人是一种冲击。

从此我开始了解美国的政治光谱、两党分野以及一系列相关的社会议题,而且还第一次因为政治立场和国内挺川的朋友们发生了冲突,现在想起来,那是我理解民主社会政治参与的一个重要入口。

有时它几乎是一种创伤,即便看到小英选前的民调大幅领先,但16年的美国大选前媒体也一致认为希拉里会当选,这让我总是去设想那些沉默大多数的存在。之后发现有这种感觉的不只我一个人。在一次聚会上,有个朋友说,他去参加了韩国瑜的造势大会,淹没在那种狂热的氛围里,让他一下子就想起了川普当选前的情景,这让他莫名恐慌,“那种感觉太像了!”他说。

我没有问他的恐慌的是什么,是民粹吗?是威权的复辟吗?还是仅仅因为讨厌川普呢?

在和另外一个朋友吃饭的时候,他很好奇地问,台湾人怎么看待川普呢?特别是小英的年轻支持者们,从两岸对峙的立场上来看,他们应该很感谢川普对待中国的强硬态度,但是他们真的认同川普所代表的价值观吗?比如说反智、威权主义、性别歧视、反对同婚,这显然不符合他们的理念,这不是很尴尬吗?

当时我还没有细想这个问题背后的意义。

选前我们跑了很多的竞选现场。我们去了国民党中央党部,观赏了他们把蔡英文和民进党骂得狗血淋头的宣传片。出来后随行的一位朋友说,她一点也不意外国民党不被年轻人待见,他们看上去依旧如此保守——在中央党部的门厅里,孙中山的铜像坐在“天下为公”牌匾之下,一边的牌子上写着“爱国以命,爱党以诚”,另一边写着“没有中国国民党,就没有中华民国”,仿佛还停留在威权时期的旧梦里。她说,“作为大陆人,我们对这种话语和意象实在太熟悉了。”

韩国瑜和蔡英文在台北凯道的的选前造势大会我也都去凑了热闹,造势大会就像开露天演唱会一样,舞台上唱歌跳舞,间或带大家喊几句口号,下面人山人海,摩肩擦踵。尤其是小英的造势大会,我一度被挤到觉得下一秒就会发生踩踏事故(然而现场居然看不到维持秩序的工作人员或警察?)。韩国瑜的主场上绝大多数都是中老年人,我全程见到的年轻面孔也就五六个,青天白日满地红的国民党党旗飘得满眼都是。本来以为小英的主场上都会是年轻人,但其实各个年龄段的人都有,分布比较均衡,大家挥舞的是浅绿色和粉色的标语旗,始终没看见过党旗(我今天google了一下才知道民进党党旗什么样)。

不出所料的是,小英的主场上随处可见撑香港运动的黑衣人,他们举着光时黑旗和各种标语,俨然已经把这里变成香港运动的一个分会场。

有台湾人说,香港运动让蔡英文“捡到了枪”,这成为了她最有力的竞选武器。在竞选前五天发表的竞选CF《大声说话》是明摆着把香港的人血馒头吃到底了。不过“人血馒头”是我们用来调侃政客的说法,不能忽视的是香港人在国际联络上一直有超高的主动性,被架上道德高地的可能反而是台湾人。大选当天,社交媒体上就疯传着一张照片:一个身穿黑衣,戴着黄色头盔和黑色口罩,看不清脸部的女生,就像个黑色幽灵般,举着块牌子站在台湾某个捷运站门口,上面写着:“我是香港人,请珍惜你的选票,我们只能示范一次。”

在我和一个台湾人的聊天过程中,她主动提到了那张照片,并且说,“台湾的年轻人真的被绑架太多了,当你看到同龄人在用生命警告你,如何才能不受影响呢?真的看不下去。”

而这样的港台共振,显然不是这次才出现的。在台湾的两岸对峙的叙事里,香港一直处于特殊地位,被定义为“自由地区”,是要区别于大陆(所谓“沦陷地区”)去对待的。而同样在2014年,相继发生了台湾太阳花学运和香港雨伞运动,公民社会的共振应该早已形成。

(2014年对大陆来说也是非同寻常的。如果2008年是中国的“公民社会元年”,2014年或许可以称之为“公民社会末日元年”,我倾向于把这一年看作中国极权化现状的开端。宏观来看,这其实也是某种共振吧。)

当围绕“抗中”的议题已经成为第一紧迫,便没有留给其他内政多少讨论空间,很多批评的声音认为“亡国感”遮蔽了其他的议题。我也不止一次听人说:“蔡英文在之前的任期中其实政绩并不尽人意。”或者是:“这次的选举没有多少政策上的干货,大家的关注点都在外交。”虽然两岸关系一直都是台湾选举的重头戏,但是“亡国感”却是今年才出现的,它曝光出的危机和焦虑,迫使台湾人重新审视自己的身份和国家认同,也重新想象二者的未来。在两党的宣传上,谁都没法说自己不曾操弄“亡国感”的概念,国民党指责民进党在两岸关系上的强硬态度会损害台湾的经济,甚至触发武统的危险,而民进党则指责国民党的亲共路线会带领台湾走向一国两制,从而摧毁台湾的民主自由。

在最后的观选总结会上,一个朋友说,他了解到一些年轻的国民党人投了废票,因为他们不认同民进党,但是又实在没法去投韩国瑜。他说,“每个议题都可能都有很多维度,但却被窄化为了两个选择。”

其实他们谁上台了,台湾都不会一夕之间就变天,但这种简化成二元对立,极化为生死存亡的叙事,才能形成强大的情感动员,当它表现为造势大会上震耳欲聋的呼号时,也是我不再感到投入的时刻。

民主是自由的吗?民主可以更好地体现民意吗?可能它并不是天然确定的答案。

最好的情况,当然是台湾人能够有更多资源关注(他们自己真正认同的)台湾的民生、经济和社会正义,而不是把焦点集中在“意识形态”斗争上。但是,仅仅得出“台湾的年轻人被(政客、大陆、美国、香港……you name it)绑架了,从而不能真正履行自己的政治诉求”这一结论却是简单粗暴的。

回到之前那个关于川普的问题上面,我意识到,对于相对弱势者来说,更重要的是在现实存在的权力关系里面博弈出自己的生存之道,而非脱离这个语境就能实践自己的政治理想。

我们在理解其关系的时候,可能会有诸多视角——台湾(香港)以亲美牵制中国、美国(西方)将台湾(香港)看做全球抗中的前线、中国将台湾(香港)看做“百年国耻教育”和“中华民族伟大复兴”的一块拼图……争夺主体性的叙事始终在进行着。作为在这三个地方都停留过的人,可能我最大的感想是,作为一个普通人,特别是一个身处中美夹缝中的普通人,更能理解台湾的处境。

最近读到一篇写台湾历史的文章里,介绍了小说《亚细亚的孤儿》是如何折射出台湾的命运:一位日据时代的台湾知识分子一心向往祖国,他在日本饱受欺压,好不容易等到光复,到大陆后又不被认为是中国人而受到歧视误解,历经一连串打击,后来慢慢认知错乱,最后发疯悲剧收场。

假装自己并没有体认到房间里的大象,从而批评台湾这次的选举现象其实是容易的,但我实在没有那份自信。作为大陆人,我们难道就有更多的选择权吗?我们离大象那么近,被覆着大象的阴影,也承受着指认大象的代价,对此应该再清醒不过。

香港的年轻人为何变成了妖魔鬼怪?而台湾的年轻人为何都心怀亡国感?而我们竟然以为自己过着岁月静好的生活?如果真有什么东西绑架了他们,那它也正绑架着我们所有人。

去台湾的第一天,听一个当地的媒体工作者从“亡国感”的角度,剖析台湾的本省人和外省人之间、以及代际之间不同的历史感所产生的身份和国家认同的分歧,我才第一次了解到这背后如此多的脉络——日本殖民、国民党威权统治、民主转型、教科书改革、中美关系、两岸关系的流变……大陆没有这么复杂的脉络,也没有出现规模性的身份和国家认同危机,但这也恰恰说明,因为其他原因而产生了身份和国家认同危机的大陆人,会是多么孤独。

一遍遍听台湾人讲“亡国感”,我们感觉到莫名尴尬,因为我们心中也有个讲不出口的亡国感。但我们没法像香港人一样去把自己的叙事融入他们。

身边有个在台湾读书的同行者说,在台湾大选的过程中,作为大陆人的自己感觉每天都被cue到,“但是他们cue你也不是要听你说什么,感觉自己始终处于一种失语状态。”而一些存在于台湾的对大陆夸张而失真的想象都持续让她感觉到疏离。

还有一个大陆朋友补充说,身在小英当选后的庆功集会里,感觉人群的狂欢和自己没关系,他们的未来是他们的,而自己在人群中是个异类。

一旦意识到自己在这里同样被当做“他者”,虽然会被他们的情绪所感染,但自己怎么都无法跟着欢呼、喊口号。

后来我才知道,陆生在台湾是没有资格工作的,毕业了就只能离开,权利还没有其他外国留学生大。自从大陆停掉了自由行之后,大陆过来的的探亲访友都受到影响,也不知道两岸关系如果进一步恶化,会如何影响他们的签证。

不管是和我同行的大陆人,还是在台湾遇到的陆生,都多为自由派人士。我也想知道,因为民主自由的价值观而对台湾抱有高度认同感的人,如何去面对这种异类感和受限的生存空间。

这次台湾之行除了参加大选相关的活动外,我们也拜访了一些当地的社会组织,感受到这里蓬勃发展的公民社会,这比观看政治表演更让我收获良多。

其中一次,我们去参观了民间司法改革基金会。在台湾解严之后,立法、行政相继改革,民间律师团体在1995年筹备成立了司改会,监督法官、通过个案推动司法改革,并兼做立法研究。他们还会在大选期间拜访各个候选人,督促他们推进司法改革并发表相应的政见。

我们和司改会的负责人进行了一个简短座谈。介于我们的大陆身份,对方首先问了一句:“可以谈敏感话题吗?”

我立刻就理解到,“敏感”并不是指话题会触犯什么禁忌——毕竟这是个言论自由的社会——而是更多地指向我们是否对一些可能有争议的话题足够开放。

类似的试探在我与台湾当地人的交流中多少都有,当然大家都比较友善。但我也感觉到自己仿佛是“敏感”的化身,不得不一次次证明自己是“安全的”,是对台湾的民主自由有充分体认的大陆人。

我们纷纷点头,谁也不想让这次交流停留在场面话上。之后对方除了介绍台湾司法改革以及他们的工作内容外,还说到了对两岸关系的看法,香港问题,中国的709律师大抓捕和公民社会的困境等等。

(本文开头那句话也引用自他)

他说,大陆解决社会重大争议是党内运作,而台湾是司法决定,通过解决案件赢得社会的信任,这样社会就不会产生动荡。香港司法已经缺失民众信任,如果法院威望持续下降,就会失去解决社会问题的能力。

“就让他们真普选嘛,又能怎样呢?”他说。

我去台湾之前,大陆刚发生过一场维权人士大抓捕,可能是709之后最大的一次。在昙花一现的公民社会时期,我们也涌现出了很多积极参与权利倡导和维权案件的律师,如果正常发展下去,一定也会形成这样的组织,去推动国家的法治进程。然而他们现在入狱的入狱,逃亡的逃亡,在盛世之下,几乎不被人知晓。

并非大陆人就更加蒙昧,哪怕有一些喘息的空间,谁说我们不能冲破黑暗生长呢。

我们的对话还有个有趣的地方在于,在美国,即便和西方人讨论多么“先进”的议题,我也能够保持适当的距离,毕竟对方是不同种族、说着不同的语言。但是当这些和我们同根同源的人们用同样的语言,却在以“过来人”的立场讨论我们正在经历的政治高压时,会产生错觉,以为我们已身在一个民主化的中国里共同忆苦思甜。

其实这种超现实感在台北的每一天都会闪现。这里经常让我想起家乡成都,因为它的街巷、居民楼、小吃店、浓浓的市民味道都那么熟悉,使得常年在国外的我倍感慰藉。但是在涉及政治活动的场景里,扫街、拜票、造势……台湾却又是陌生的,仿佛是一个平行宇宙里的中国。

整个观选的过程里,其实最打动我的,是大选当天亲眼目睹台北的民众们如何参与投票和开票。如果没有如此脚踏实地的一幕,我可能没法从造势大会上的晕眩里落地。

台湾的投票所都设置在社区里、学校里各种方便当地居民的地方,没想到我们旅馆旁边小巷子的早餐铺旁边就有一个,一大早的就有人在排队投票。后来我又去了附近一所小学,这里有11个投票点,设在11间教室里。一些工作人员和社区警察站在教室门口指导投票,但校园里并没有清场,依然有很多小孩和市民在周围玩耍活动,和来来往往的投票者和谐共处。

投票者不能带手机进教室,每个人都要进一个遮了帘子的小隔间去填选票,并且不能曝光选票。为了保证大家都能够在一个不受打扰的环境里投票,大选当天,一切助选活动都要停止,选民不能带任何竞选相关的宣传品、穿任何竞选宣传服装以及在现场发表任何助选言论。

下午四点投票结束的时候,我们来到了就近的投票所看开票。这里很快就聚集了围观群众,大家提出一些问题,工作人员也耐心解答。我们的旁边坐了个老爷爷,带着笔和笔记本,一脸严阵以待的表情。在等待开票的空闲里,我们和他聊了几句,他说自己已经在美国生活了二十多年,这次专程飞回来参加大选的,“这是我们的权利,要好好行使。”他说。

工作人员很快当着大家的面开了票箱的封条,原来总统的选票是死亡芭比粉色的。

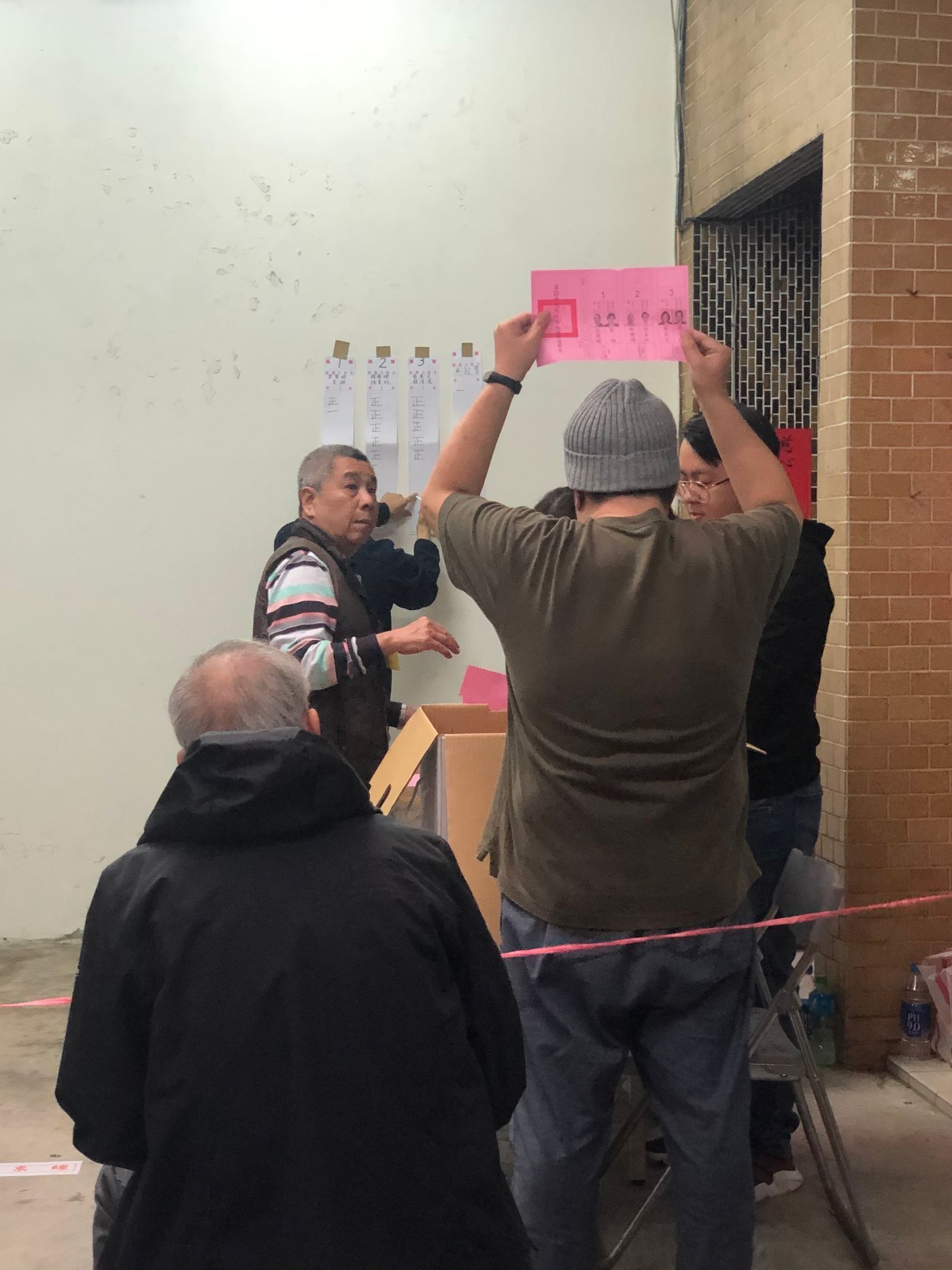

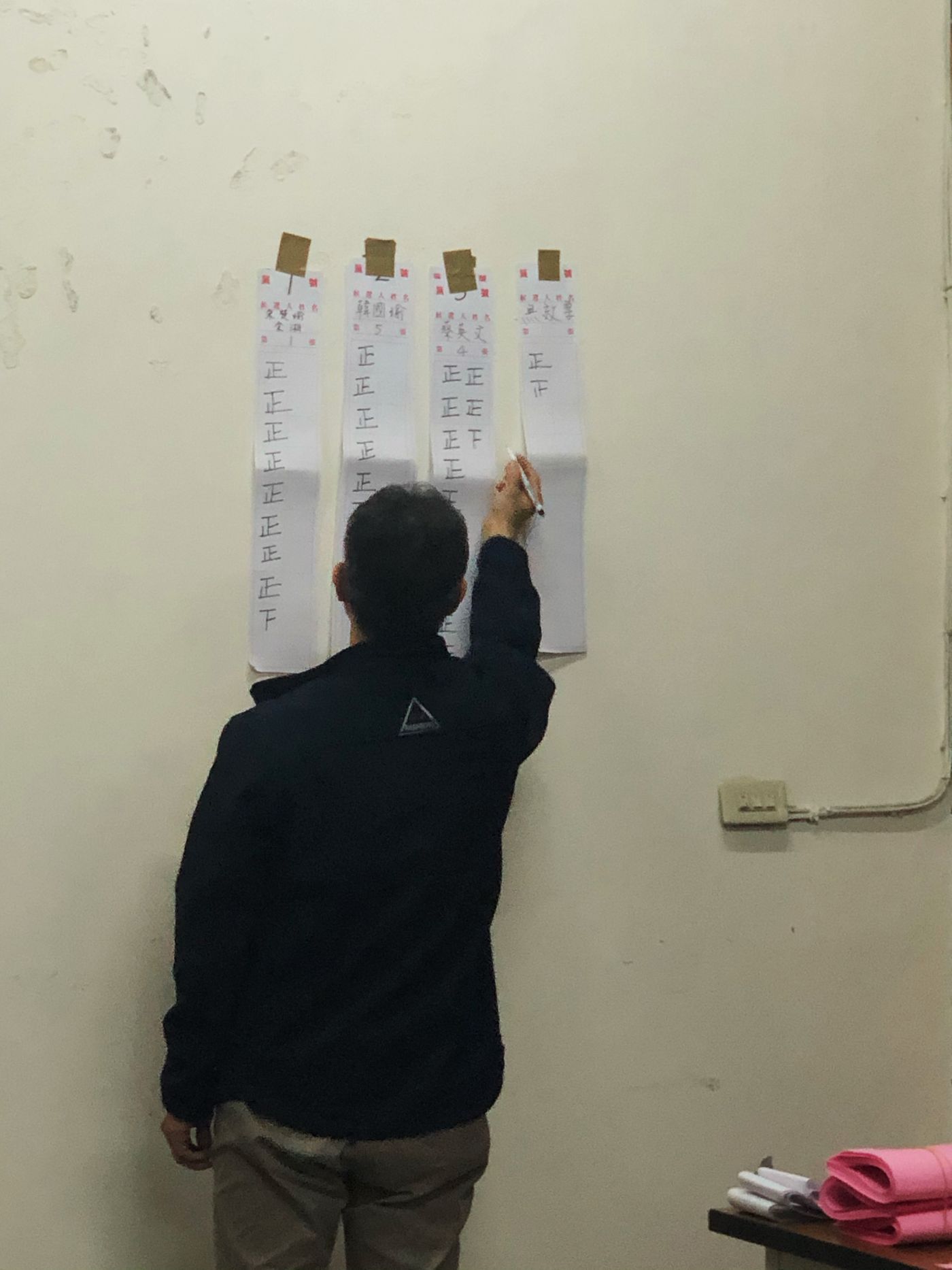

开始唱票后,工作人员从票箱里一张张取出选票,高举过头顶将票面展示给大家,并大声喊出选票上的名字,然后负责计票的人会在墙上的纸条上画下一笔“正”字。

这是用最朴素、实在的方式建立起来的社会信任系统,理解起来没有任何难度,当天选、当天开、不过夜、不转移选票、不进行任何电子化操作。

我最直接的感受就是感动,很多通过我朋友圈看直播的朋友也留言表达了同感,他们说:“没想到大选这么接地气”、“原来是最传统的手写票”、“第一次这么近距离全方位地看到选票”、“现场点票挺好的,方便各方监督,对于如此重要的事件,慢一点就慢一点吧”、“果然实践才能提升民众的意识”、“不知道有生之年能不能在国内经历这样的场景”、“被唤起了一种非常‘古早’的感情,小学的时候班里选三好学生就是这样选的。”……

老爷爷果然不辱使命,干脆上前坐到了唱票人旁边,对方唱一声票,他就在自己的笔记本上记下一笔,严格追踪着每一票的归属。还令我佩服的是,在唱票的过程中,间或便有人出声提醒工作人员某些疑似不规范的行为,一点都不带含糊的。

看到这些一丝不苟地监督着选票的庶民们,真难以想象权力就是这样诞生的。

唱完票后,工作人员把箱子翻起来,给现场观众看空空如也的箱底,才算完成任务。报出三个候选人最后的得票数后,和老爷爷笔记本上的计数一比对,果然分毫不差。

在我直播选举的过程中,也不全是正面反馈,最常见的负面反馈是,每当涉及将台湾称为“国家”的信息(比如小英在胜选演讲里说:“我能够领导这个国家是我毕生最大的荣幸”),评论里就会出现:“台湾怎么能是国家?!”

介于这是个友尽话题,我没有开启讨论,毕竟这背后的历史脉络和生命经验,一两句话也根本说不清。

但我总是想起,一位同行的朋友说:“国族主义是中国人的最后一口狼奶。”(讲真,这句话是我台湾之行的最大收获之一)

“狼奶”是流行在社交媒体上的词,有网友解释为“广义上邪恶的统治阶级在受害对象幼年三观不成熟的时候,通过学校教育,灌输,谎言一千遍就是真理或者其他宣传手段迫使你接受的政治观点和意识形态方面的知识。”(by知乎)

“最后一口狼奶”的意思是说,我们在成熟起来之后,才慢慢通过启蒙和反思,把曾经喝下去的狼奶一口口往外吐,而这最后一口难以吐干净的狼奶,就是“国族主义”。

我对此颇有同感,因为我见过很多思想进步的自由主义者、女权主义者,依旧带有深刻的国族主义情结。

值得一提的是,国族主义和爱国主义是两种不同的观念和情感,虽然它们常被当局混为一谈,但我确定自己爱国却完全不国族主义。有国族主义情结再平常不过,谁让中国人都是在这样的叙事环境里成长的呢,但觉察到它和它背后的脉络,会将自己从被绑架的状态中解脱出来。

大选结束之后,我们参加了Matters在台北举办的一个沙龙,主题是“在不确定的时代,如何面对他者。”我本来想讨论的是,如何在两岸三地越发分裂的局面下,还能在民间形成某种共同体,它不基于国族主义对我们的定义,而是基于人们共同的价值观,无论那是来自于传统文化,还是来自于现代的普世价值。

但我很怕这变成空泛的布道,所以后来还是讲了更多的个人经历,关于“丧家之犬”的身份认同(我希望这是我最后一次重复这个故事……),这段经历被洁平解读为了“不怕成为他者”,我心里亮了一下,好像被赦免。毕竟谁真的不怕成为他者呢?大多数时候,我们都只能在现实中各方力量的挤压下,试图保留一个自主的空间。

回到纽约后,我发现有个撑港民间团体正要举行纪录片《我们的青春,在台湾》放映会和座谈会。我在去台湾之前就很想看这部片子,无奈找不到资源,没想到这么幸运刚好赶上了。

这部影片记录了“太阳花学运”的领袖陈为廷,与在台留学的陆生蔡博艺在台湾多场社会运动中的历程。他们从一开始怀揣火热的理想,想要借由反抗体制,追求一个更好的国家,却各自经历打击与失落,政治理想无疾而终,最终在两岸关系的大势里,变成历史的一部分。

观看过程中,在台湾经历过的情景片段无数次闪回,国民党、抗中、民主、独立、一国两制、陆生、学运、香港运动、选举……直到最后,导演也入了镜,她不知道片子如何结尾,也难以接受故事的结局,哭着说自己在拍摄一开始,对连接两岸三地的公民社会如何抱有期望,然而,她故事里的主人公却没能按照她设想的去有所作为。

我的眼泪不停地流下来,但却不是悲伤,因为我看到此时的两个人,眼神已经从最初的热情却稚气,变作了低调和坚定,他们呈现出了青年政治参与的弧光。虽然这是一个“失败”的故事,但当我们朝他们身后望去,一直到这场接力的开端,就会看到美丽岛和野百合曾经成功地开启了台湾的民主时代,当时人民的诉求已尽皆实现,更多的运动青年们进入了台湾的政坛和社会组织,在持续发挥着作用。

当我们站在此处再向前方望去,还有更严峻的挑战等待着这个命途多舛的小岛。

就让这一幕,为我这次的台湾之行,和这篇记录台湾大选的文章划上句号吧。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!