透鏡:香港社會變遷中的香港粵語電影

簡述

香港,作為一個曾經中華帝國默默無聞的帝國邊陲,到持續一百五十幾年的大英帝國之殖民地,再到中華人民共和國治下的特別行政區,幾經易手的管治,跌宕起伏的歷史經歷,令香港無疑被形塑成大中華區框架下的一個特殊之地。與此同時,香港開埠以來,香港社會也在發生著日新月異的變化,在1898年香港電影誕生後[1],香港社會與香港電影(尤其是香港粵語電影)開始了一個往來互動的關係,香港粵語電影之發展在一定程度上受到香港社會變遷的較大影響,各個時期的香港粵語電影在不自覺中猶如反射鏡般折射了各個時期的香港社會面貌。香港粵語電影非無根之木,亦非不變之物,它深植於香港社會,又緊跟隨著日新月異之香港社會。本文嘗試闡明香港社會的發展與香港粵語電影發展之緊密關係,並試以女性話語權、懷舊熱潮、建構本土形象三個角度切入,分別列舉對應的香港粵語電影案例,淺析為何香港社會與香港粵語電影二者不可分割,與在香港粵語電影之發展歷程中,二者之間如何互動與香港粵語電影如何受到香港社會影響。

一、經濟發展,粵語電影升質與女性話語權漸重

隨著二戰結束、中國國共內戰終戰,大量的中國國内難民湧入香港,給香港帶來了大量的人口與勞動力。湧入香港的難民大部分皆為母語是粵語的廣東人,他們大部分都從事底層的工作。由於國際社會對共產中國實施禁運,扼殺了香港的轉口貿易,香港開始轉變為以出口為主的工業經濟[2]。因為港英政府長期信奉「小政府」的管理模式,推行自由放任的營商政策,有意忽略下層人民利益,以致於香港經濟雖得到較快的發展,但民眾的貧富差距愈發增大。粵語不單是語言,還是貧窮五、六十年代香港社會的集體互助的精神價值[3]。另一邊廂,香港粵語電影界進步人士發起「清潔運動」和「伶星分家」,一定程度上打擊了無片廠、無院綫背景的「一片公司」為賺快錢而粗製濫造香港粵語電影的「濫拍風」[4]。在上述背景之下,由中聯公司拍攝的經典名片《危樓春曉》問世,它將香港20世紀50年代的社會面貌反映得全面且深刻:底層人民生活的困苦、富人對窮人的壓迫、女性社會地位的底下與弱勢,在片長約兩個小時的電影裏,構建了一幅那個時代的生動圖景。20世紀60年代,香港社會開始步入經濟高速發展期,香港粵語電影一個重要類型——粵語青春歌舞片開始嶄露頭角,青春歌舞片內容多以青春、戀愛和教育意義為主,著重群體生活和互助互愛的精神,但同時又不忽視青春片主角個人發展過程。因此豐富的演唱組織手法,亦是這些歌舞片歌曲的特色。1969年,青春歌舞片《郎如春日風》上映,一時獲得大量好評。

由香港名角陳寶珠飾演的女主角上官娉婷,展現出的是與50年代受傳統思想影響極大的女性的巨大差別:進步、摩登、自立有見識。影片中,上官娉婷與采華自由戀愛,而非媒妁之言,父母之命;其次,娉婷打扮西化,摩登,喜歡參加新潮舞會;面對被展華欺騙所簽下的債務文件,娉婷並未忍氣吞聲,而是勇敢自立地面見律師,尋求法律解決。這種「新女性」形象是一種50年代香港社會難以想象的角色。《郎如春日風》成功塑造的「新女性」形象無疑與它所在的那個社會年代息息相關。香港積極融入戰後的資本主義經濟全球化,香港經濟在六十年代開始獲得飛速發展,經濟繁榮無疑為香港民衆,特別是年輕女性提供了大量的就業機會,她們可以走出家庭,不再受限於家庭主婦之角,用自己的雙手與努力上進賺取薪金,為家庭提供家用之外,也可以靠自己的工薪自力更生。在一定程度上打破了家庭中男性的財務壟斷,提高了香港女性的家庭與社會地位。

二、九七之懼:懷舊風潮崛起

1984年,中國政府與英國政府簽訂《中英聯合聲明》。當趙紫陽與戴卓爾夫人在那張白紙黑字的條約簽下各自的名字時,香港的未來命運就此被決定。1989年,中共當局下令武力鎮壓八九民運,六四天安門之夜的慘劇在電台、電視向香港人廣為傳播,更加加重了香港人對中華人民共和國政府的疑慮。魏時煜認為:(香港)中西碰撞與磨合,讓香港產生出一種特殊的文化身份。這個身份中,除了中、英兩種文化的某些特質,還融合了島民心態、都市價值觀等複雜的情結,既有富裕社會的優越感,又有對於中國共產黨治國的認同恐懼[5]。不僅在政治上烏雲密佈,朱耀偉指出,從七十年代後期到九十年代初,香港電影一直為「中國」陰影所籠罩[6]。

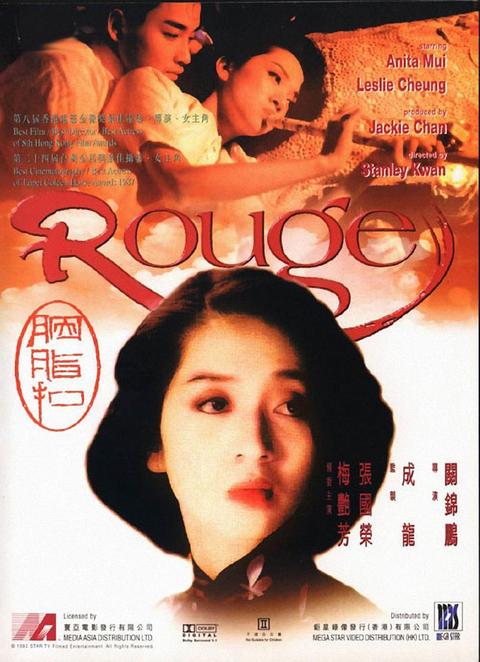

當人們對未來感到迷茫時,就會選擇緬懷過往。Ackbar Abbas如此定義「懷舊」:非過去記憶之重現,而是重將記憶拉回過去[7]。關錦鵬導演的《胭脂扣》即是在這種社會環境下的電影作品,也是香港懷舊電影的開端[8]。我們抛開對電影中動人的情節和細膩的情感的一番抽絲剝繭,轉而審視埋藏在影像表面的凄美愛情故事之下,是暗流湧動的懷舊——對香港美麗若夢之過去的緬懷。《胭脂扣》裏由梅艷芳飾演的女主角如花,一位三十年代的香港歡場女性,為了一個生前互不相忘的承諾,她的鬼魂重返人間,來到八十年代的香港,尋找生前的愛人十二少(張國榮飾)。三十年代的香港是極具魅力的,而八十年代的香港是理性的,《胭脂扣》將香港這兩個各有特點且互不相同的時代來做比較[9],並通過如花自述的歷史,帶出一幅特屬三十年代香港的朦朧畫卷,也帶出八十年代香港社會的焦慮與迷茫:那個美好繁華,令人羡慕的香港,是否不久即將落幕,只能留在回憶裏——在1997年主權移交中國之後?

三、千禧年代:本土文化認同的強化

六七暴動後,港英政府為了重新獲取官民互信,恢復有效管治,推動了一系列的改革。有英國工黨背景的麥理浩(Murray Maclehose)總督在香港大幅度增加公共開支,以支援提出的十年建屋計劃、九年免費教育、營造地下鐵路等等利民施政。香港民衆的生活質素得到極大的提高,香港的社會安定和經濟蒸蒸日上,與北面的中國大陸十年文革所造成的社會動蕩,經濟停滯,人民生活困苦形成巨大的反差,香港民衆對於「香港人」的自豪感和認同感也逐步上升。70年代的香港電影曾嘗試讓香港本土語言(粵語)和文化重生,使「香港本土」意識在香港社會扎根[10],20世紀80年代與90年代的香港流行文化的巨大成功,進一步加深了香港人的本土文化認同。

1997年香港主權移交後,中國政府希望加快中港融合。2003年中港之間簽訂了CEPA[11],但卻由於中港長期的區隔,文化上差異已是頗大,各種政治因素也在推波助瀾,致使本土文化意識有增無減。「本土」一詞在步入21世紀的香港可謂已是一種「顯學」[12]。《志明與春嬌》可謂是構建「港女」[13]形象最著名的一部作品,同時它也反映了香港日益增強的本土形象建構意識,「香港特色」或「香港性」愈來愈成為一項香港粵語電影不可或缺的標誌性符號。有一段情節通過偽紀錄片的手法,女主角春嬌對著鏡頭自述:中學時候有喜歡的男生,對方卻有了女友,但她依然裝作毫不在乎,以發揮「港女的精神」[14]。有意思的是,我們可嘗試思索春嬌為何使用「港女的精神」一詞,而不是其他的「中國女性的精神」或是「高質素女性的精神」用詞,很顯然,這裏無意中想加重的是角色和電影的「本土性」,這是本土文化認同強化的一個側面案例。

結論:根植於香港社會的香港粵語電影

香港粵語電影自從誕生以降,已跌跌撞撞走過了將近九十個年頭。一個世紀的漫長時光裏,它絕非虛幻的海市蜃樓,空中樓閣,而是香港百年社會的縮影和寫照。用馬克思理論中一個重要概念闡述即為——「社會存在決定社會意識」[15]。本文在女性議題、懷舊思潮和本土文化認同增強之三個面向去試述了香港粵語電影在不同的社會年代中,所展現何種的電影主題與取向。香港社會越來越發達,香港粵語電影也隨之愈發體現進步主義的一面;香港社會出現了民眾在政治上之恐和懼,香港粵語電影便掀起懷舊風潮;香港社會的本土觀念變強,香港粵語電影自然更重視香港特色與文化本土性。扎根於現實社會,又緊跟時代之變,是香港粵語電影一以貫之的發展之道。香港粵語電影一直是展現香港獨特的文化身份和自我表達的重要途徑。作為華語電影的重要組成部分,以香港為根的粵語電影反映了香港人的日常生活、價值觀念和集體記憶,和它們的變遷,在當下中港融合的大潮之下,香港粵語電影更值得我們去認真思考審視和保護。

[1] 香港在1898年已有新聞紀錄電影的拍攝。雖然它們非電影公司的出品,但它們是在香港拍攝的,影片內容又是香港景物,所以可以把它們稱為「香港電影」。

[2] 孔誥烽:《邊際危城:資本、帝國與抵抗視野下的香港》(新北:左岸文化,2022年),頁61。

[3] 陳家樂:《香港電影、電視與新媒體研究》(香港:天地圖書,2011年),頁305。

[4] 有關詳細之介紹,參見鍾寶賢:《香港影視業百年》,增訂本(香港:三聯書店香港有限公司,2011年),頁146。

[5] 魏時煜:《東西方電影》(香港:香港城市大學出版社,2016年),頁415。

[6] 朱耀偉:〈(不)真實香港:後殖民香港電影的「全球/本土」文化身分〉,《中外文學》,2001年第10期,頁6-18。

[7] Ackbar Abbas, Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997) .

[8] 有關此觀點,參見李焯桃:《觀逆集:香港電影篇》(香港:次文化堂,1993年),頁133-136。無獨有偶,Natalia Chan也表達了與李焯桃相同的看法,另參見:Natalia Chan Siu Hung, Rewriting History: Hong Kong Nostalgia Cinema and Its Social Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 255.

[9] 此論述見:張英進:〈游離與香港與上海之間:懷舊,電影,文化想像〉,《中外文學》,2001年第10期,頁51-67。

[10] 李焯桃:〈「七十年代香港電影研究」後記〉,《第十四屆香港國際電影節:七十年代香港電影研究》(香港:市政局,1984年),頁123-126。

[11] CEPA中文全稱為《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》,中國希望通過減少市場壁壘及政府管制等措施,加強香港與中國內地的經濟貿易聯繫,以求中港進一步融合。

[12] 本章我們並不討論政治上的香港「本土思潮」與延伸而來的中港矛盾,與在2012年後歷經數次社會運動所產生的本土政治電影或政治隱喻電影。

[13] 「港女」一詞最初是貶義詞,在香港網絡論壇上用以形容拜金、自戀傾向、媚外的香港女性,本文採用中性的含意,即泛指「香港的女性」。

[14] 參見:林道傑:《游離於都市的邊緣敘述——論彭浩翔導演〈志明與春嬌〉與〈春嬌與志明〉中都市社會的邊緣敘述》(雪蘭莪:拉曼大學中華研究院學士論文,2012年),頁26-28。值得一提的是,此文重點論述的是由電影衍生而出的香港在中國框架下的有關「邊緣性」的討論,與本文的主題有些許出入。

[15] Karl Marx and Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie (Moscow: Progress Publishers, 1968), pp. 372.

參考文獻

孔誥烽:《邊際危城:資本、帝國與抵抗視野下的香港》,新北:左岸文化,2022年。

朱耀偉:〈(不)真實香港:後殖民香港電影的「全球/本土」文化身分〉,《中外文學》,第10期,2001年,頁6-18。

李焯桃:〈「七十年代香港電影研究」後記〉,收入《第十四屆香港國際電影節:七十年代香港電影研究》,香港:市政局,1984年。

———:《觀逆集:香港電影篇》,香港:次文化堂,1993年。

林道傑:《游離於都市的邊緣敘述——論彭浩翔導演〈志明與春嬌〉與〈春嬌與志明〉中都市社會的邊緣敘述》,雪蘭莪:拉曼大學中華研究院學士論文,2012年。

陳家樂:《香港電影、電視與新媒體研究》,香港:天地圖書,2011年。

張英進:〈游離與香港與上海之間:懷舊,電影,文化想像〉,《中外文學》,第10期,2001年,頁51-67。

鍾寶賢:《香港影視業百年》,增訂本,香港:三聯書店香港有限公司,2011年。

魏時煜:《東西方電影》,香港:香港城市大學出版社,2016年。

Ackbar, Abbas. Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.

Karl Marx and Friedrich Engels. Die deutsche Ideologie. Moscow, Progress Publishers, 1968.

Natalia Chan Siu Hung. Rewriting History: Hong Kong Nostalgia Cinema and Its Social Practice. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者