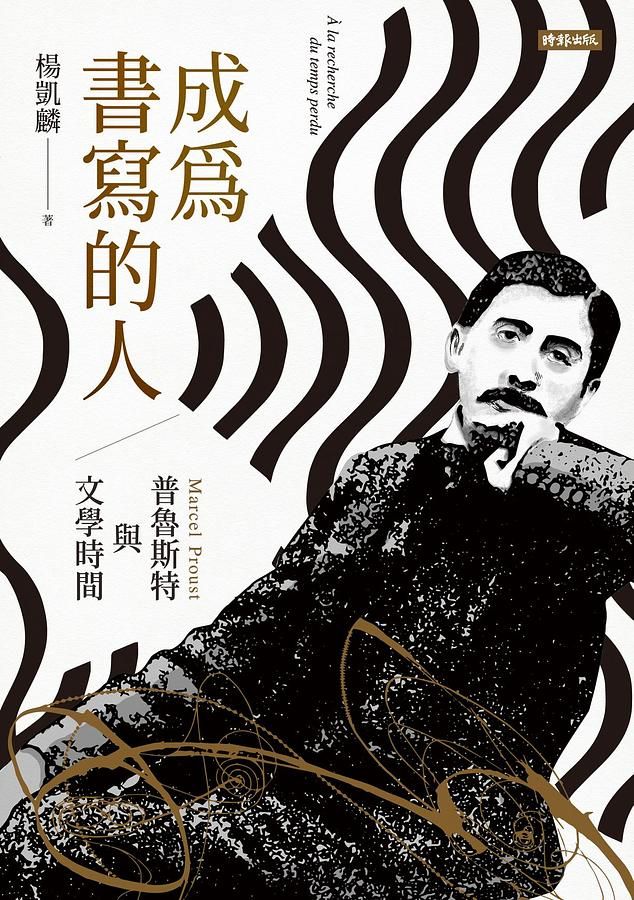

書評》寫作是個問題:朱嘉漢評《成為書寫的人:普魯斯特與文學時間》

作者|朱嘉漢(作家)

「必須要寫本小說、作個哲學嗎?我是小說家嗎?」1908年,普魯斯特在筆記本寫下這個句子。彼時的普魯斯特,出過一本短篇小說與雜文集《歡樂時光》(Les plaisirs et les jours),放棄了一本數百頁的長篇(《讓.桑塔伊》Jean Santeuil),父親過世(1903)之後,母親也跟著過世了(1905)。除此之外,他因身體孱弱,必須在法國諾曼第海濱的卡布爾(Cabourg)療養。百無聊賴之際,長期懷疑自己有無寫作才華,在孤獨的、體弱的、已經逝去青春狀態的普魯斯特,寫下這個「問句」,卻是《追憶似水年華》啟動的開始。

讓我們再仔細看這問題。Faut-il en faire un roman, une étude philosophique, suis-je romancier ? 普魯斯特先用法文的無人稱主詞「il」來問寫小說、做哲學研究。雖是自問,卻是叩問客觀的必要性,而不是以主觀的「我」的考量來問「我想要」、「我能夠」、「我應該」寫小說嗎?而第一個問題也猶疑在文學與哲學之間。

第二個問題則更有趣。普魯斯特不是問「要寫什麼?」、「如何寫?」、「能成功寫出來嗎?」。普魯斯特使用的是最簡單的動詞「是(être)」。「我」,「是」或「不是」小說家,是個問題。

這問題本身是個悖論:如果沒寫出小說,怎能證明自己是否是小說家?反過來說,不是個小說家,又怎麼寫得出小說呢?

那麼,我們可以說,正是因為普魯斯特想清楚了這個問題,克服了這個困擾,因而能寫出《追憶似水年華》(以下簡稱《追憶》)這樣的「超作品」嗎?答案是否定的。當然也不僅僅如此簡單。確切來說,普魯斯特一方面自身帶著這個悖論寫起了這本無法完成之書,另一方面,這問題更是文本之內的「敘事者–我」的核心問題。

這問題讓小說的內與外,形式與內容、觀念與實踐,像是莫比斯之環一樣反覆循環,既是內部亦是外部,無法區分。

楊凱麟的《成為書寫的人》,本質上,亦從悖論展開。既是悖論,評論的語言就只能在作品之內與之相悖。深刻處理著普魯斯特與《追憶》的悖論,關鍵在於並非解開悖論,而是必須借用楊凱麟擅長的繞口令般的語法,普魯斯特悖論悖論化,直接以他的話來說:「當代書寫僅僅意謂著其無盡的詭戲,持存於悖論之中,書寫著悖論,書寫即是悖論。」

***

一如楊凱麟的斷言,書寫盡世俗繁華的普魯斯特,不論愛情、排場、嫉妒、偽裝、謊言、虛榮,目的不在於再現。因為若是再現,那麼書寫僅僅是一種追隨,而非追尋,一下子落入庸俗。畢竟,早在撰寫《追憶》之前,被退稿的文論(essais)《駁聖博夫》的開頭,普魯斯特便寫到:「我對於智力的評價與日俱減。」而《追憶》大家最熟悉的瑪德蓮段落,普魯斯特也早早告訴我們,一般所謂的回憶,不過是過去的殘餘,而非真正的過去本身。

楊凱麟緊緊扣住較少人注意並多次提及的問題,將《追憶》裡面的敘事者對於龔固爾兄弟日記裡處理的回憶書寫的懷疑放入本書思索的核心:

「龔固爾兄弟(frères Goncourt)將寫作等同於每一場晚宴的紀實書寫,雖然滿足了人們對於沙龍與貴族生活的好奇,然而這樣的寫作停留於人事的表面形象,話語被原樣捕捉後再現於紙頁,即使當下的對話怎麼風趣慧黠,對新奇事物層出不窮的關注意謂著僅滿足於空泛的好奇,成為波特萊爾所批評的、不具創造性的漫遊者,眼前的繁華在事過境遷後只屬於已逝的平庸現在,並不足以喚起更多的意義。」

是以,普魯斯特的漫長書寫,並不是消磨事物原先的意義,徒勞地抓住已失去氣味的外在形貌。如同普魯斯特對於攝影的看法,有時候,與其看著照片彷彿如實呈現過去卻沒有補捉到真正的事物本質,那他寧願回到私密的回憶當中。

《成為書寫的人》當中最重要的論點,是指出《追憶》的根本在於「觀念書寫」。在楊凱麟眼裡,普魯斯特的書寫必須由觀念啟動,弔詭的是,要讓觀念能順利啟動,必須開始書寫。在此我們必須釐清,不是透過書寫抒發其思想,讓思想展現在文字中,若是如此,文字僅僅是思想的工具載體,小說只是眾多可能的形式之一。《追憶》的特殊之處,在於「思考書寫」的自身複雜交纏:

「普魯斯特事實上書寫了一本思考書寫的小說,以創作行動建構創作的觀念,既是書寫的觀念亦是其基進的共時實踐。書寫於是誕生在一種稀罕的條件之中:沒有觀念便不成書寫,不書寫卻也不可能舖展觀念。」

若《追憶》是某種由觀念向外延展的藝術,如楊凱麟在書中反覆展演的兩個關鍵字「問題化」與「差異化」,普魯斯特以「敘事者我」為圓心,向外不斷拓展,並回過頭來使圓心偏移,亦反覆拓墣了事物的輪廓。那麼,《成為書寫的人》,則是由觀念向內,將《追憶》所有的情節與人物,將小說中的人物與情節,繫在觀念本身。

楊凱麟的書寫策略,在於重新以哲學語言再度問題化《追憶》。他不斷援引布朗修、德勒茲、羅蘭巴特、德希達,看似延伸,在外部延展開《追憶》與普魯斯特的可能詮釋空間。實際上這可能空間卻意外的座落在內部。評論一事,在楊凱麟的書寫裡不僅持續問題化,甚至也「差異化」:《追憶》竟在他的問題化閱讀中,差異於其自身。

普魯斯特以小說展開他的哲思,拓展一個觀念性的世界卻不輕易展現抽象思考,而將豐富的人物、描寫與情節展露。楊凱麟則採取鏡像般的工程,將小說的小說性切分,壓縮在哲思之中。

***

《成為書寫的人》的構成,大約可以粗分三個部分:

第一部分在於愛情,由前兩章構成。這部分主要處理普魯斯特是如何透過曖昧、無法掌握且反覆折磨的愛情對象,來演繹為何對普魯斯特而言,愛情占據小說的重心。畢竟,「對於普魯斯特而言,因為愛情,我們取得一張差異化的門票」。其中,尤以奧黛特的謊言構成的不斷流變、不一致、矛盾,而成為一個不可掌握的「讓斯萬啟動個體化作用的他者」的論述,以及談論小說第二卷海邊的少女們是如何「不同調」而成為並非因為本質而是因為差異才令人辨認的團體,將《追憶》的兩大重要愛情事件,可以用差異化的方式重新閱讀。

第二部份則是三到五章,則從小說中以三位藝術家,音樂(凡特伊)、繪畫(埃爾斯蒂爾)、歌劇(拉貝馬),不斷回返叩問普魯斯特對於作品的思考。楊凱麟以不斷重複的方式,將普魯斯特意圖訴說的「藝術並非現實再現」的觀念完全觀念化。

「作品意味著世界的差異,但是在差異者之間亦互相差異,差異總是差異於差異,必須對於每一個差異者(作品)提出特屬於它的時空分析。或者應該說,事物都只不過是為了表現已經被畫家所重分配的時空而存在。作品以時空變化作為存在的前提,甚至就是這個變化本身,是為了表達這個變化而有繪畫、劇場或音樂,而對於這些藝術作品的認識無疑地亦應由變化著手。」

第三部分,則是從第六章到最後,也可視作本書的後半部,楊凱麟專注處理普魯斯特的書寫問題,將前面的論述叩回,強力環繞寫作的悖論展開。但或許也並非展開,而是一層層論述同時,又將之擠壓回去,楊凱麟讓自己談論書寫的書寫,不是事不干己的外部論述,而是自身早已實踐的悖論書寫。

我們可以說,後半部的論述,不僅觸及的是普魯斯特書寫的核心,亦是楊凱麟長期以來不斷與文學對話,從《書寫與影像》、《虛構集》,乃至於「字母會」的計畫,所凝聚出來的再一次的全力出擊。

哲學與文學相遇,絕不可是追隨在文學語言亦步亦趨(尤其小說語言)的附加解釋,亦不會是利用文學作為幌子而自溺的獨語,在兩者相遇的時刻,哲學語言早已先一步文學化,也將文學文本哲學化,不論這作品寫成多久。而兩者之間在靠得最近,幾乎疊合教之時,你會發現,它們兩者進一步地各自殊異。

《成為書寫的人》是台灣難得深入談論《追憶似水年華》的專著,亦是延續楊凱麟長期以來殊異的「文學論」書寫的成果。成果如何或許可待將來,但可以確定的是,要與普魯斯特對賭,只有孤注一擲之途,成為書寫的人。●(原文於2021-06-30首度刊於OPENBOOK官網)

成為書寫的人: 普魯斯特與文學時間

作者:楊凱麟

出版:時報文化

【內容簡介➤】

作者簡介:楊凱麟

巴黎第八大學哲學場域與轉型研究所博士,國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授。研究當代法國哲學、美學與文學,曾獲《中央日報》海外小說獎。小說創作實驗「字母會A-Z」策劃人。著有《書寫與影像:法國思想,在地實踐》、《分裂分析福柯》、《分裂分析德勒茲》、《祖父的六抽小櫃》、《發光的房間》、《虛構集:哲學工作筆記》,譯有《德勒茲論傅柯》、《消失的美學》、《德勒茲─存有的喧囂》、《傅柯考》(合譯)等。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐