《女與兒》|看見/看不見 未來

人生這一部戲,要點揸機?不是要別人如何看見自己,終極卻是自己要如何看見自己、看見什麼。

劇場的思考

看戲最難最難的,其實不是要看見劇場鋪排、戲劇構作、舞台美學,諸如此類各種的設計,卻是我們要如何從中看見那個最真實的自己。好的設計,它不是要停留在make believe 取信的狀態,然後雙方都滿足於一個故事的存在,創造了什麼,又消費了什麼,給與收之間,多完滿的過程。而且最重要的是,發生過的一切,我們都可以告訴自己,那只是故事、那是假的,出了劇場,我們就可以釋除一切 burden,滿足了一些情感需要的存在,然後又可以回歸自己日常的軌道。很可能,我們入劇場,真正消費的,是我們的情感需求。是的,不知何時開始,已經愈來愈無法在生活裡存在展現的情感,像那些衝突面、陰暗面、失敗面、救贖面......簡而言之,就是那些本身應該在人身上存在的部分,我們都把它否定了,然後外判到劇場去盛載,尚要以故事作為幌子,一切最好看過作罷。為什麼?我想我們最想逃避的,其實是這些東西都潛藏在我們的身上。劇場只不過是把這些向度拉到最大,收回來一點點,或許你與我都要看到太清晰的自我的影子在其中。

所謂 make believe 的戲劇手法,或許最要我們相信的是,一切都只是停留在故事裡,如像劇場所努力建構維繫的,其實只是一道虛構與現實之間的分野,我們需要一些事只停留在那虛構以內,以便良心好過,我們可以一切如常,像我們自己和自己玩的遊戲。我們對劇場的定義,其實是在限制劇場的功能、作用,是我們還沒有超出自我。

自我先於故事存在,但往往我們入劇場,卻是想消費他人的自我存在,而不是尋回自我──這種自我要是存在,最好不是在我身上。為什麼?我想或許那代表的,是一種自我人設的崩塌,遠離於我們積極想要建構的自我形象。誰叫,這個世界,是以「有」為原則去運作,有才能吸引更多的資源,沒有的就恆為 loser,誰要多看一眼?我們都很極力地爭取社會資源的存在,多於確立自身情感所需,所以就是沒有,我們都要 fake it till we make it. 但劇場,其實能不能夠是,我們交出真心的地方?就是有些東西、情感,它既是如此難以得到空間存在的,我們藉故事的假,來偷渡我們的真?前提是,我們願意給予自己機會存在。如此,所謂好的設計,就不再是停留在取信的作用上,而是恰恰相反的穿透,藉穿透故事的虛,突破人心理的防衛機制,觸及自身,觸及真實。

自我建構

這部戲,表面看,是關於尋求正義的敘述,更深一層,實質它所要批判的,是我們的自我建構,但這不容易看到。Tricky 的是,這是一個悲劇,悲劇到會觸動我們內在的道德良知,彷彿有義務驅使的,要施予同情、譴責,blame the victim 相反的,疑點利益歸於受害。像一旦涉及人倫慘劇的,我們都得道德、政治正確的歸邊,容不下任何疑問、批判的空間。慘,好似真係大晒,你唔同情,你就係無情。咩都要擺埋一邊。

也不是要說慘案就另有內情那種逆反操作、徹底顛覆,畢竟案情就是案情,100% cold facts。只是一段關係,是如何千絲萬縷、盤根錯節的,走到徹底崩盤這一點,卻是存在著很多空間,可供檢視的。這部戲,關於權力的論述、男權女權的不平等,在權力追求呼聲高漲的今天,自是很容易得到 audiences,但除了尋求權力正義外,也是在於發生了這樣的事,我們都會很想找到原因可以歸咎,釋除我們的負累、恐懼,就是這些不幸要是發生,是不會發生在自己身上,我們會避開那節點的結。但要是,悲劇不是由某個特定節點所造成,而是一個連續積累的過程,我們還可不可以說,自己距離它很遠?只怕是,那些日常的軌跡,是你與我都太過熟悉,我們或許都是走在同一條路上而不自知,不知道何時就會碰上或大或小的悲劇,像關係的破裂,就是一種。

於是,那種自我建構的力量,就像我們是要 make up a front for us to believe in. 那門面,好讓我們自己相信,悲劇與我們無關的,自己只是悲劇的受害者。甚至可以說是,self-victimization 的過程,如此我們可以一直是無力的存在,所有發生的,都恆為外在,是我們所無力操控的。你知道發生悲劇的時候,最容易與最難的事,分別是什麼嗎?最容易的,是去批判、指控他人、外界的責任,而最難的,僅是去檢視自身,尋求自己可能的錯失。一段關係如何走成,其實是50-50,雙方都有責任的,只是我們太過常責任外判,不願意去真正檢視自身。無力,其實不是不幸,而是我們需要去這樣相信,自己就是無力的,如此我們可以不需要改變。自己是有份導致自己身上所發生的事,或許就是最難承認的。

如像戲劇傳統裡的悲劇,Tragedy,其實它最深的精神,是 self-inflicted pain 的部分,然後我們如何去走那個發現的過程,自己就是悲劇的起點、終點、源頭與結局。是那種自我揭示的力量。但這部劇的處理不同,在於它更反映現代人的精神面貌,不是揭示直面,卻是別過頭否認、忽略,甚至是主動轉移的。那個底裡最真實的自我,恆為模糊的,不便顯影的。就像某一幕,台上拍攝鏡頭對準女演員、對準觀眾,都像是上了一層毛玻璃般的面目不清。這部戲,其實是一種轉移的示範,藉單向論述,用作自我建構、轉移的呈現,不是就很與當代自媒體的精神吻合嗎?我們選擇呈現我們想要呈現的部分,那種局部,卻以此為全。

有說鬼故事是我們說來自我恫嚇的,或許在這裡,悲劇就是我們說來自我制約的。我們都是無辜的、我們都是無力的,我們寧願如此相信著。

所以,所謂男權、女權的對立,或許它並不是不存在的,卻不是所有,它只是一個面,卻被擴為全相、核心,某種程度而言,它甚至是一種「偽命題」,用以掩藏真正的內核。

她在隱藏著什麼?

看這部戲有趣的是,婚姻的失敗、倫常的慘劇是如何的可被接受,自我的失敗、不存,卻是萬萬不能呈現的。她像一尾滑溜的魚,太清楚什麼會觸碰到自身、什麼不會,就輕輕的從之滑開,點到輒止,如像視線的刻意調開,我們有意讓一些事件輕輕的從時間裡散落。是什麼?劇組分享到,創作時導演曾問及到一個問題:現在的年輕人,或你與朋友之間,還會不會在聊天時,談及 sadness ? 傷感、傷悲,其實就是痛,那些我們生命裡面真正的痛點。那些關於我們自我的失敗、無能,都給輕輕隱去了,在時間的軌跡中。

她其實從來都不是很知道,自己人生要的是什麼,好像只能夠用隨波逐流、一次次出走的形式去過渡,遇上什麼是什麼。或更應該說,她不滿足於自己所遇見的、碰上的,而要讓自己在路上,永遠追逐,那些近乎得不到的自我幻像。我們想如此想像自己,我們希望自己是那個有愛的、成功的、被一切人所稱羨的幸福對像,而刻意不去看我們自我的跌落。像你成功以前,所有的跌落都是不能言說的,跌落存在的唯一意義,是要反襯我們終而得到、我們終而值得。是的,像我們一直都在這個自我追逐、自我證明的過程,證明我們終而是值得被愛的。追尋,有時候也像是一種自我的放逐,把自己放逐到邊緣地,好不去面對那些生命的跌墮。我們來到自己生命此時此刻,盡是虛無。

那或許還要由她生命裡頭那些創傷的原點開始說起。那些得不到愛的時候。說起她母親,她只有在暫託孩子到母親那裡一夜時,才說她第一次做了該做的事,盡了母親的責任。她孤獨,或許就像是她人生並沒有那些真正可供支撐的support network,她很少說這些事,談到對方父母,也只是一句,我不喜歡他們,不過他也不喜歡他們,如此了事。好像生命中從來未嘗那些真正有背靠的時光,讓你覺得一切有了支撐,自己可以成為自己的更多。或許我們都是在同一條路上,艱苦的奮進,只有自己可依靠,卻又同時不知道自己要尋覓的是什麼,就只有那些過於表面的幸福想像。你知道一個真正有愛的人是怎樣的嗎?那就是他自己的存在是足夠的,他不需要去涉涉尋找什麼。但她總在找,也總在跌墮。如像一個自我迷失的人必然的過程。我們都只能夠企盼,在那些屢次跌碰受傷的經歷裡,能夠幫我們找到自我的出路。卻不是因為在途上長了一點什麼樣的理解,而只是運氣的降臨。

像之前演員林珍真分享道,她總是很喜歡看那些「麻雀變鳳凰」、醜女大翻身的故事,就像是我們明明都有著那平凡的自己,卻又渴望不平凡。我們羨慕別人的際遇,期盼有一天突如其來的,這些際遇都可以降臨到自己身上。像珍真丈夫所言的,在命運面前來一次大翻身。但我們從來沒有看到際遇為什麼是際遇,自己為什麼是自己。這個世界,愈來愈平板而缺乏想像的可能,是因為我們不管自己是誰,本來存在著各種各樣多樣化的可能,我們都要追求成為同一個的模樣。我們的渴望,是如此的平庸,每個人都是想要一式一樣的被艷羨、企盼、崇拜、渴望的目光,我們希望被看到的是自己的不凡,卻沒注意到這些對於不凡的想像,正正是人人同一的平凡。或者這存在著的,就是我們始終無法接受自己真正的面貌,那個不怎樣特別,甚至是連跌落都那樣平凡的自己。我們其實什麼也沒有,卻不斷在裸辭人生,企盼有什麼不一樣的在等待我們,像轉角遇到愛。但要是我們一直都只是自己這個模樣,我們還活不活得下去?還是我們只能夠不斷靠給予自己想像,才能繼續前行?又什麼時候,我們才會看到,那些種種想像追求都是虛的,唯有自己是真正實在,需要去經營的?

演員珍真說得好的是,她是如此缺乏一切的,家境依靠優勢的,她卻是如此的想要得到一切;她是如此歇斯底里,卻又如此裝作平常去掩藏,不留一點痕跡。所謂痕跡,就是自我的 traces,讓我們看見自己的來路,我之所以走成這一個我的緣由,我遭遇到生命什麼困難挫折,那些 disadvantaged 的處境,我為自己做了什麼樣的選擇,讓我自己有了不一樣的可能。只是這些應該自己著力的東西,都被輕輕掩去,像掃上一層沙,掩蓋了自己的來路,我們不回首,卻迷信往前,誰知我們正是以同樣的痕跡一直走著、一直重覆犯錯。就像我們從來不自愛,卻又企盼得到所有無私真摰的愛。我們期望有人來愛那些我們自己都無法愛、無法正視的部分。其實我們多多少少都是失愛的,愛之難得,是它需要一個人情感成熟的態度,去應對一切,特別是那些不好的部分,你要愛到那些缺點,你才真正為之愛。只是我們對待自我的方式,不是正正是缺愛的一種表現嗎,只允許那些美好的部分存在,而「不許人間見白頭」。但缺愛,缺的不是別人的愛,而是自己的愛。我們怎樣看待自己,自身的跌落。我一無所有。如此才不會像戲的結尾那樣,像一個觀眾提及的重寫,覆寫,overwrite. Overwrite 自己的記憶、overwrite 自己的人生、overwrite 一整個自己,只為了逃離自身的真像,那個最是脆弱的自己。

戲裡面最爆炸的一句,我總是覺得是那句:「拎L開你隻手啦」,那種來自他人的全然拒絕,卻不是為了給他人看的爆炸性,而是一切只存在於兩個人之間,那種最小的單位的爆炸、無法接受,不是你,就是我。正是我。我讓對方無法承受。

其實看女主角生命的軌跡,就是她不斷在尋找想像、寄托的對像,像是給自己製造一個又一個的粉色泡泡,像裸辭、出發去遊世界、戀情、新工作的上司、創業所追求獎項名銜、婚姻、子女......她像是無法面對自身真正所是,而總需要寄托到他人,把他人當作自己,用別人的所是,來取代自己的存在,如此覓得自己的位置。就像讀書的時候,你只要與第一名做到朋友,別人連帶也會覺得你是好學生一般,厄得下人架。只是如此,她註定要面對的,也是來自他人外界的泡沫爆破,像被她視為勇猛無懼,在事業上過關斬將、衝鋒陷陣的上司,驟然轉向走入家庭軌道,她的自我事業形象的寄托就好像驟然失陷無所依一樣,她也不得不離開。又像她的婚姻關係,其實是何時開始破裂的?她努力的在對方身上要找的原因關係,像是婚外情、出軌、由妒生恨,卻從沒有想過從自己身上去找那問題。她說,不知道從何時起,他們之間愈吵愈多架,可能都是絲微細碎、雞毛蒜皮的小事,可以彼此都愈來愈各不相讓,她說,以前都還會「錫住對方條底線」,但後來不會了,好像你專揀對方會痛的位置銳落去,是明知而故犯。而這些任何一方一旦開始了,只會更激發對方的心理防衛機制,而更全面的開戰。而其實關係至此,對對方都已經沒有什麼善意、愛意、尊重可言,都是恨、看輕、看不起,只是想傷害對方而已。

我知道,是因為 I have been there before,不管有意或是無意的。無意的,像是自己只感覺受傷、想要維繫保護自己的所在,而過於要求期望對方,甚至是用指責的形式,你對我不好,如像自己是對方應該要負的責任,像是自己的深感無力,而期盼對方得因著關係成為解救自己的一方。只是我們忽視了,關係從來有它的邊界,只有自己是自己的責任,哪管再親密的關係如是,無人能替你承擔自己的人生。 而有意的,或許是我從對方身上看到自己的反映,那些我深痛惡絕,不想自己存在的部分,因而我要在他人身上極力排除、否認,我在他人身上否定自我,卻忘了那是他人,而不是我。直到對方被逼到不得已而反擊,或許你才會瞥見自己所造成的傷害。其實那是 action reaction,我們卻反過來將reaction 當作 action 的去解讀,本末倒置,深以為自己是受害者,而看不到自己本身的脈絡。所以,女主角不停在探問,到底對方是從什麼時候開始,不喜歡自己的,不如問,自己是從什麼時候開始,不喜歡對方的。那可會是在,對方給自己的想像泡泡無以再維持、破滅時,自己需要去另覓寄托的對像,如事業,而令關係本身的泡泡、魔法不存?像她只是不停在各樣人事物裡 cast a spell,讓自己相信這就是自我、理想的化身,只是一階段一階段的,她想要的是更多,過去的無法滿足她,她又棄在一旁的置之不顧,要另覓新地,cast another spell。從來都像是自己欺騙自己的幻像。只是她忘了,對方是人,是有反應的。她只是不斷的在經營自己的泡沬生成與爆破,一站又一站,而看不到自己的軌跡。

而看劇的分場也是有趣,梅花間竹的穿插著她湊細路的場面。但其實認真看,那些全部都是關於她無力、失控的邊緣,她不是有餘裕的,卻是被不斷逼至自己能力的極限,她其實唔係好控制到那兩個細路的,你會見到好多的勉強。那也是她自己人生狀態的示現,她就是一直都無力,卻又要那樣試圖奮力控制一切。也像是她兩個小朋友所要玩的遊戲,一個是起樓、一個是毀滅地球。那種建構與毀滅間的交替,與力不從心。而她就是那樣的,像一架高速的列車,徘徊在控制與失控的邊緣間,全速前進,直至猛然碰壁,撞上了。像她婚姻裡頭,那段她不得不從中破壞的丈夫與好友的關係,裡頭就藏著多少她的無力與恐懼。她很恐懼自己是不夠的,因而要先下手為強的,採取手段消除威脅。其實是要將自己從不安全感裡消除。她其實是可憐的,因為底裡的她,是藏著那麼多的無力、恐懼、自卑,卻無法讓人見、被自己知。那是無法得見了天的。

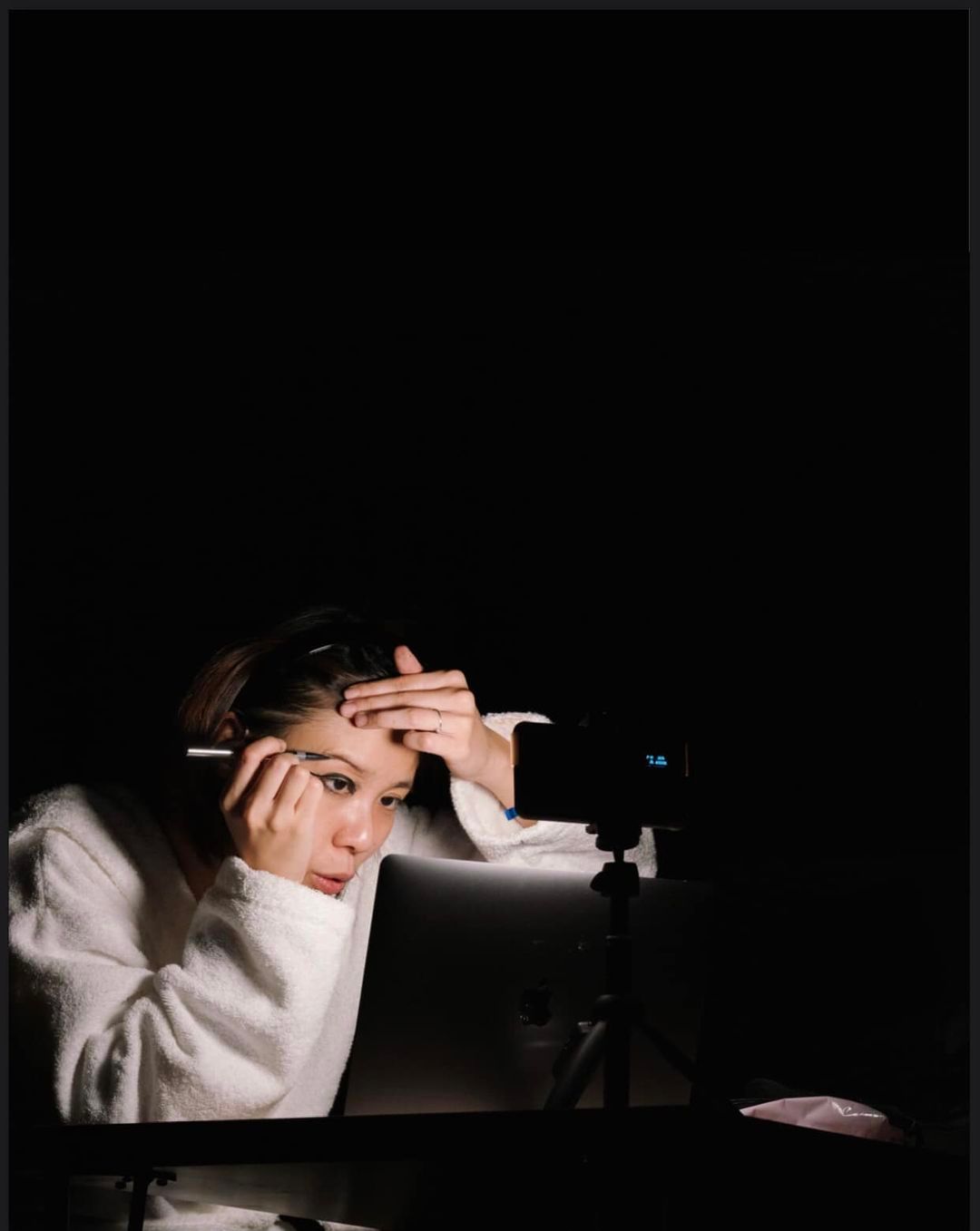

而這部戲的批判,正是她的無法直視自我、真實,而得掩蓋。開頭想不明白,為什麼一直素顏的她,會在末尾交待一切的時候,為自己畫上濃厚的眼妝,那調子。但後來就想,或許那就是一種 cover up,掩藏,掩蓋了真正的自己,而滿足於一個交出來自圓其說取信於人、取信於己的故事。如此我們可以心滿意足的離去,漠視那一直隱藏其下的自我的真實。那是一種自我謀殺的處理,謀殺了那個真正脆弱無能的自己,而為自己披上一襲命運受害者的勝利戰衣。誰知,那些堅持選擇繼續去愛的受害者,不是另一些她用來寄托自我形象追求的對像?誰知,這不是她再度放棄所有、不顧一切的重新「裸辭」、出走?誰知,她下一個自我的泡沫爆破將在何時?誰知,她不是持續的走上自我的悲劇而不自知?直到她願意認回自身,how I hold responsibility for my own children's death. It's on me, not others.

這個戲要提問的,是「女人,你在何方?」這才是穿透所有悲劇而存在的善意、救贖。而所有戲劇的希望,從來不在他人,而在自身。我們如何看待自己,救贖自己,而讓那不斷發生累積的悲劇力量,可以暫停,不再滾雪球下去。而作為觀眾的我們,被考驗的其實一同是那批判的力度,我們是否甘於取信馴服於那故事敘述,而犧牲了看見自我、看見真實的能力。軟弱與剛強。在最弱勢的處境裡,才愈需要人自我的強度。人最大的力度,只是在認回自己的虛弱如無物。那就是自己對自己最大的善意,而未來能夠有了不一樣的可能。這部劇,是把觀眾一同放置在與主角一樣的位置,去提問人,看見的意願。

這部戲,其實可以從自卑自恨開始說起。她不是什麼大奸大惡的人,相反,她只是一個太過平凡的人,平凡在她的自我保護、自我欺瞞,並以此作為取代的一切。但終究她是可憐的,在於她沒有未來。因為她選擇的是,不去看見。而這才是最大的悲劇。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!