舊售樓書|怪獸大廈原貌 太安樓海景重現 萬本樓書見證港樓逾 70年變遷

(原文刊載於集誌社)

文|何逸蓓

攝影|陳朗熹

走進旺角收藏小店「龍兄錢幣」,細小空間,放滿陳舊文獻,包括一本已消失逾半世紀、紙頁泛黃的「璇宮戲院大廈」售樓說明書,也有60年代時新落成的筲箕灣「太安樓」、70年代入伙的「太古城」等售樓書,都一一橫列玻璃案上。該店老闆王龍卿如數家珍,他至今已收藏約約一萬本本港售樓書,以重量計,約有 1.5噸。

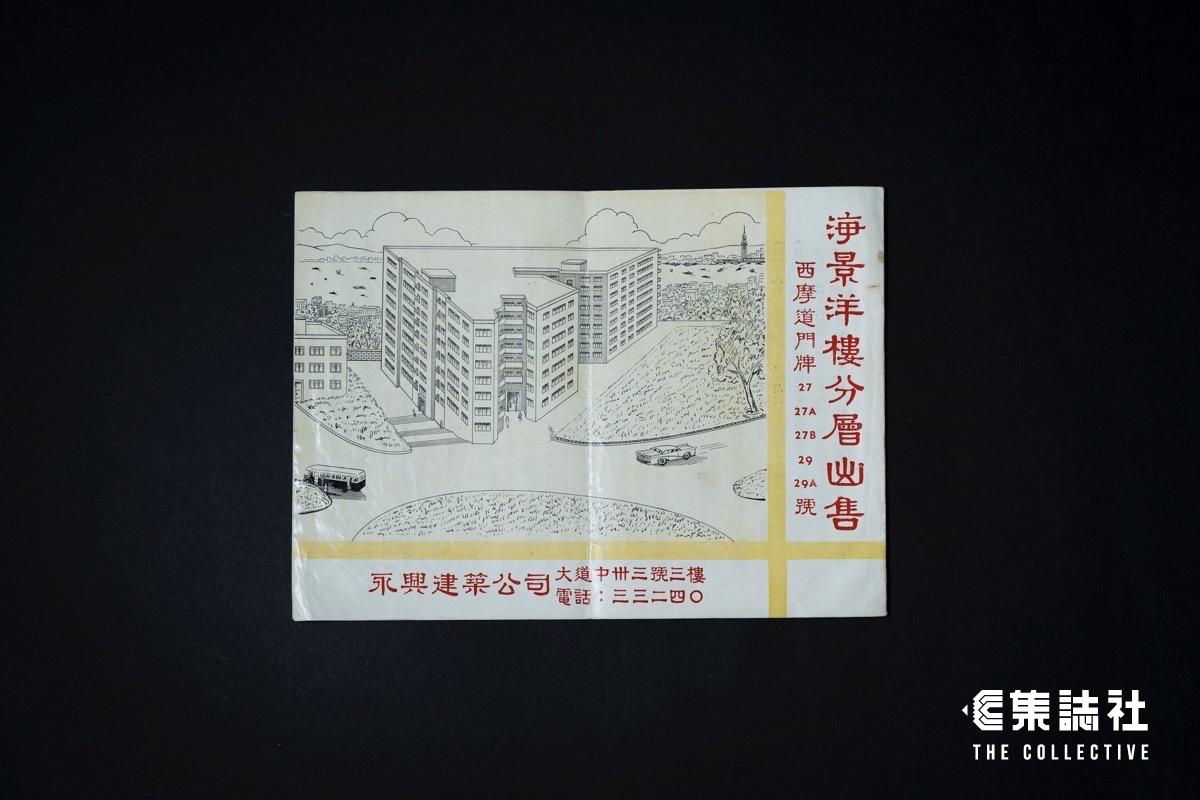

撰文:何逸蓓、攝影:陳朗熹「呢啲文獻扔咗就會好可惜。其實佢係有佢歷史價值,我覺得,有啲香港小市民,會想睇返呢啲嘢。」王龍卿說。他翻揭著一本 60 年代中環半山西摩道的「海景洋樓」售樓書,封面上的寫實市景,停留在英殖時仍有單層「熱狗巴」的時代。一本又一本售樓書,附帶的樓價表,記錄著樓宇價格變化,由50年代「樓花」開售不足十萬元,飆升至近年動輒上千萬元。

惟收藏近 20 年,王龍卿花逾百萬「成副身家」搜集,由開埠初期、日佔,至英殖香港的歷史文獻,尤為收集售樓書,遭到不少同行、家人揶揄他收藏「廢紙」;加上租金連蝕,心灰意冷的他打算本月初結束店鋪。如今,他只盼望遇上有心人,平租場地作為展覽,讓港人知道售樓書承載的歷史價值,並非「一張廢紙」。

收藏 1.5 噸售樓書

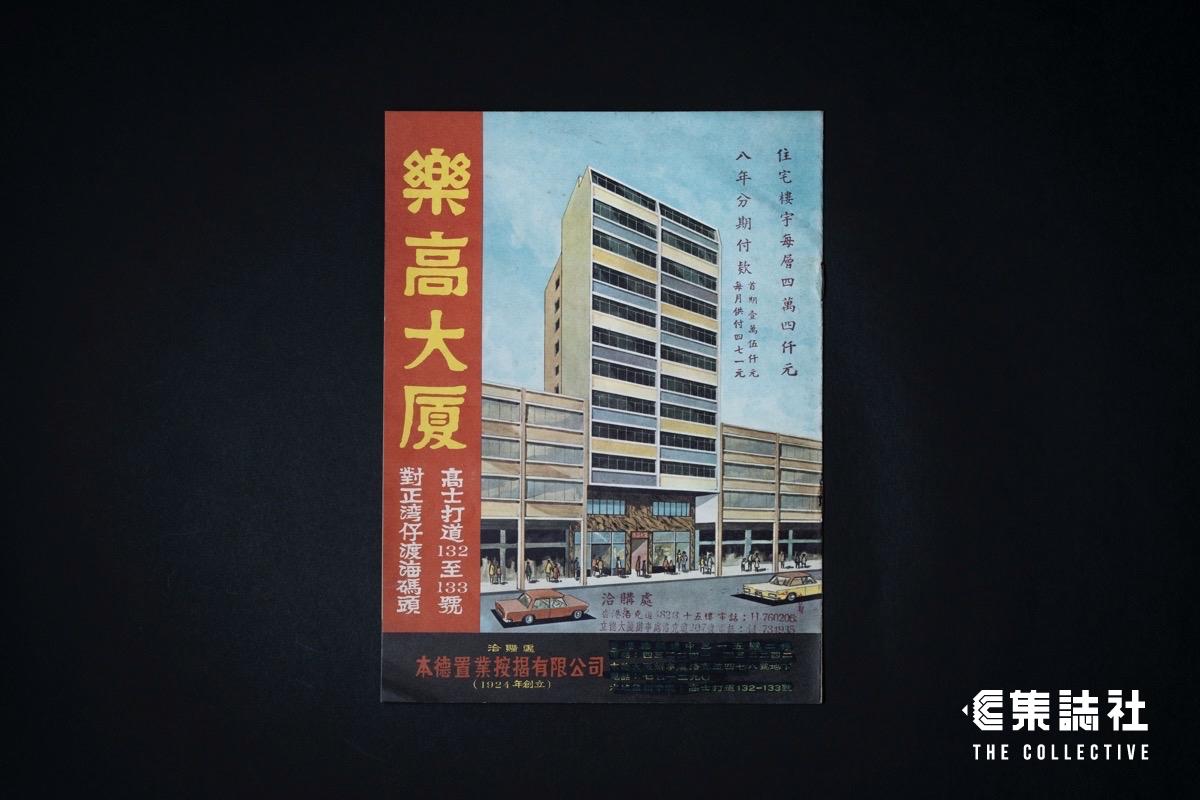

「樓花」開售的起源,可追溯至50年代。當時,已故地產富商霍英東開創賣「樓花」的先河,透過「分層出售」及「分期付款」,吸引不少「打工仔」漏夜排隊,搶購「上車盤」。那個年代,37歲的王龍卿還未出生,但熱愛收藏的他,卻對早期樓書情有獨鍾。

「當時(售樓書)好薄㗎,唔同依家。」王龍卿邊揭邊說:「以前(售樓說明)就會寫到好清楚囉。我見(私人樓宇單位)寫萬幾蚊,69 年六萬幾蚊咋。」他透露,這批 1950 年至 2010 年的售樓書,他是自2022年年底,從一位地產商人收購回來;少量 50 至 60 年代的售樓書,則從其他收藏家入購。連計複品近一萬本,即約1.5噸。

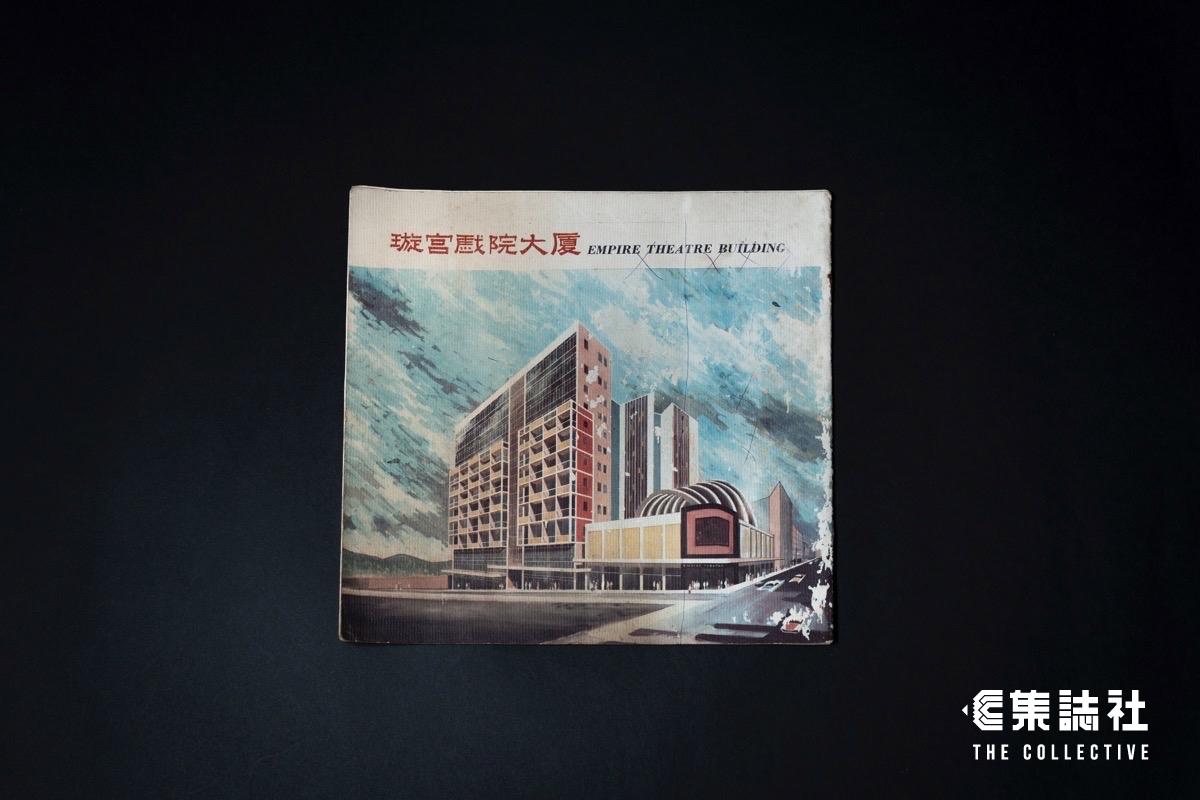

璇宮戲院大廈 用「英國最高力度之鋼鐵」建成

除了炙手可熱的樓盤,他所收藏的,還包括了一些已消失的大廈,如50年代末於北角英皇道落成的「璇宮戲院大廈」。它是「皇都戲院」的前身,按售樓書描述,佔地3.6萬餘呎,「不惜重資,將璇宮院戲及相連之地,重新改建為一戲院、商塲、夜總會及高等住宅之綜合新型建築」,並強調使用「英國最高力度之鋼鐵」建成;惟大廈於1957年底結業。

王龍卿聽聞,這本售樓書全港不多於三本。當時,他花了一萬元,向一位即將移民英國的本地收藏家購買。其他售樓書,還包括位於北角的「繼園樓」,它曾為著名文學小說家張愛玲的旅居落腳地,如今已遭拆卸。

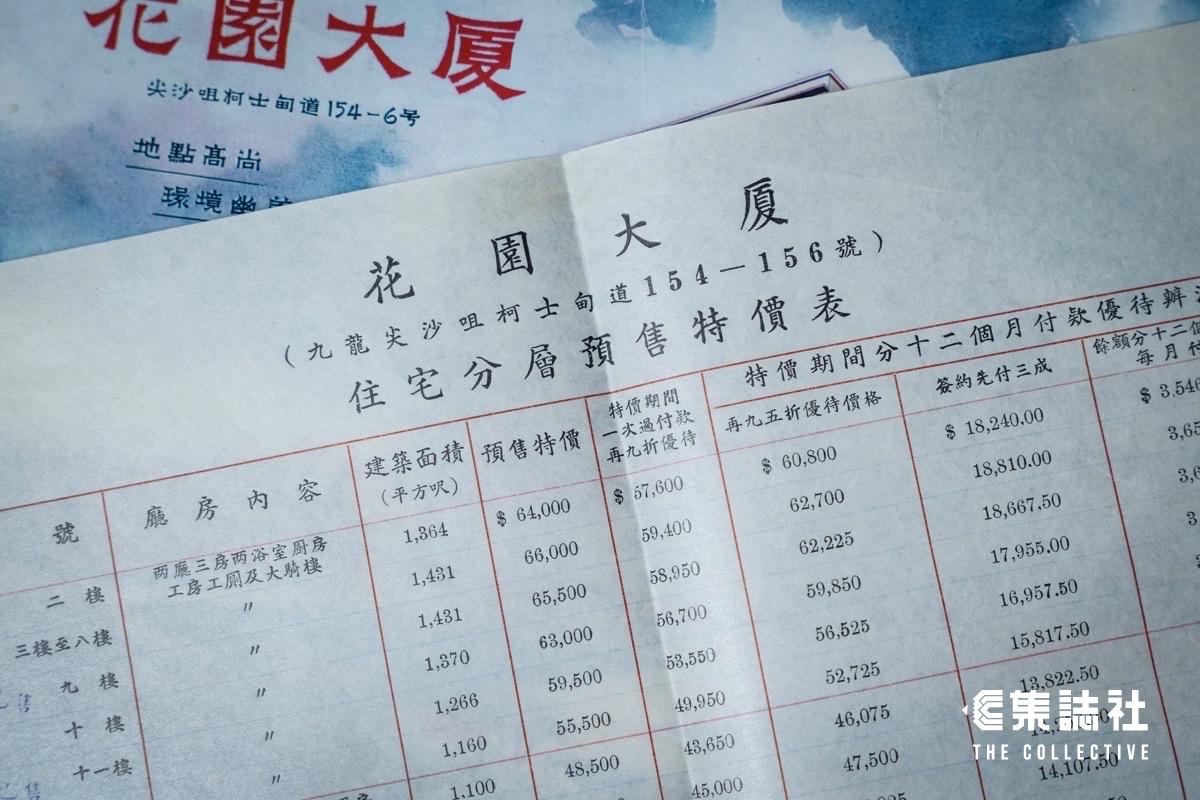

五十年代 尖沙嘴 667呎單位售 2.6萬元

細看上世紀 50至 60 年代的售樓書,不少私人樓宇預售的「樓花」,不足十萬元可達成交易。例如1958 年落成的尖沙嘴「花園大廈」,最便宜 667 呎分層單位,僅售 2.6 萬元;最昂貴的 1,523呎單位,亦只不過是 6.85萬元。又如觀塘「華麗樓」,在 1960 年代的開售價只為 2.6 萬至 4.3萬不等。

除了標榜「價廉」、「容易負擔」,上世紀 50 至 60 年代的售樓書,由封面的樓宇設計,至內頁平面圖,全由人手繪畫,沒有電腦美工。當時不少售樓書強調,官契「年期」「999年」,即為本港最長年期地契,買家無需憂慮年期屆滿後的補地價問題。由於早年尚未有鐵路,屋苑附近有電車、巴士或渡船,亦成為售樓一大賣點。

太安樓內曾設「金明戲院」

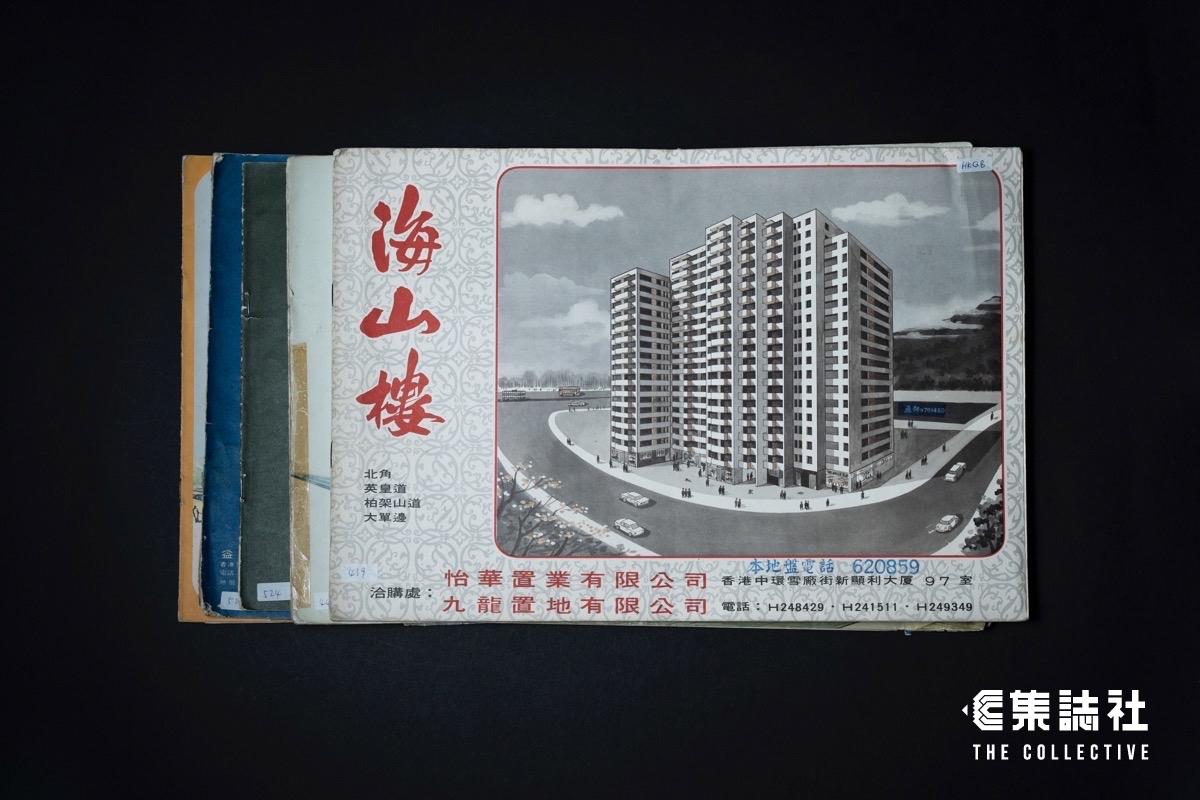

另外,從上世紀50至60年代的售樓書封面,亦可窺探香港城市規劃的改動痕跡。如1968年落成、座落於西灣河筲箕灣道的「太安樓」,其售樓書封面以海景作為賣點;樓宇二樓更特設平台,讓住家享受維港海風。惟隨著填海面積擴大,鯉魚灣及嘉亨灣先後建成,太安樓如今已無法觀賞海景。另如太安樓內的「金明戲院」,在昔日的售樓書內特別劃出空間,但戲院不敵時代淘汰,最終於1995年結業。還有如今被稱作「怪獸大廈」的鰂魚涌海山樓,以英皇道,大單邊作招徠。

60年代深水埗唐樓 「一廳四房.寬裕有餘」

還有60年代的唐樓,以深水埗基隆街「西式唐樓」為例,當時售樓書強調「理想住宅」、「一廳四房.寬裕有餘」、「光猛通爽.空氣清新」、「分層水錶.無管理費」,「六層西式唐樓最難求!」。如今,已劃成劏房,濫收水電費,甚至一層十餘伙。

至70年代起,香港經濟起飛,私人屋苑不再以「價廉」為首要賣點,反強調「高尚住宅」。以70年代入伙的藍籌屋苑「太古城太湖閣」為例,其 585 至 678 呎單位預售價為 12萬至 19 萬元。當時樓書示範單位圖案,採用數碼印刷技術,強調「新型」、「高尚住宅」的設計。如今,同樣的呎數的單位,已倍升至600萬至1000萬元以上的成交價。

細閱樓書陳跡,王龍卿不禁慨嘆,「以前(售樓書)直情有啲會講,附近有碼頭、有咩設施呀。新嗰啲(售樓書),你會睇到啲男女主角呀,你會睇到法國景呀,無端端有個鑽石呀,有啲咩男女主角,唔關事嘅,浮誇囉。依家嗰啲好厚㗎。」

19歲起從歷史文獻淘金

他直言,不少港人或因情意結,專程向他購買所住樓宇的售樓書。惟已消失的樓宇、大廈,他卻惜「書」如金,絕不開賣。

然而,說起往事,王龍卿一吐辛酸。

王龍卿不是以收藏售樓書為起步。他自小就有收藏錢幣的嗜好,至 19 歲時,途經商場,向一位老人家購買了幾張陳舊文獻,轉手賺了一些錢。這種滿足,令他開始「鍾意到中晒毒」,不惜工本搜羅更多香港早期文物,也包括本港早期的股票書,近年才轉為收藏售樓書。

「我本身供緊層樓嘅,四、五年前買咗層樓嘅。當其時我老豆都話,阿仔你十年內,你要供晒層樓㗎喇,你仲開鋪做生意呀。」王龍卿續吐言,「我唔知點解鍾意到,中晒毒咁樣,即係可以慳到衫褲錢都唔買,旅行都唔去,咁就成副身家扔晒落去。」

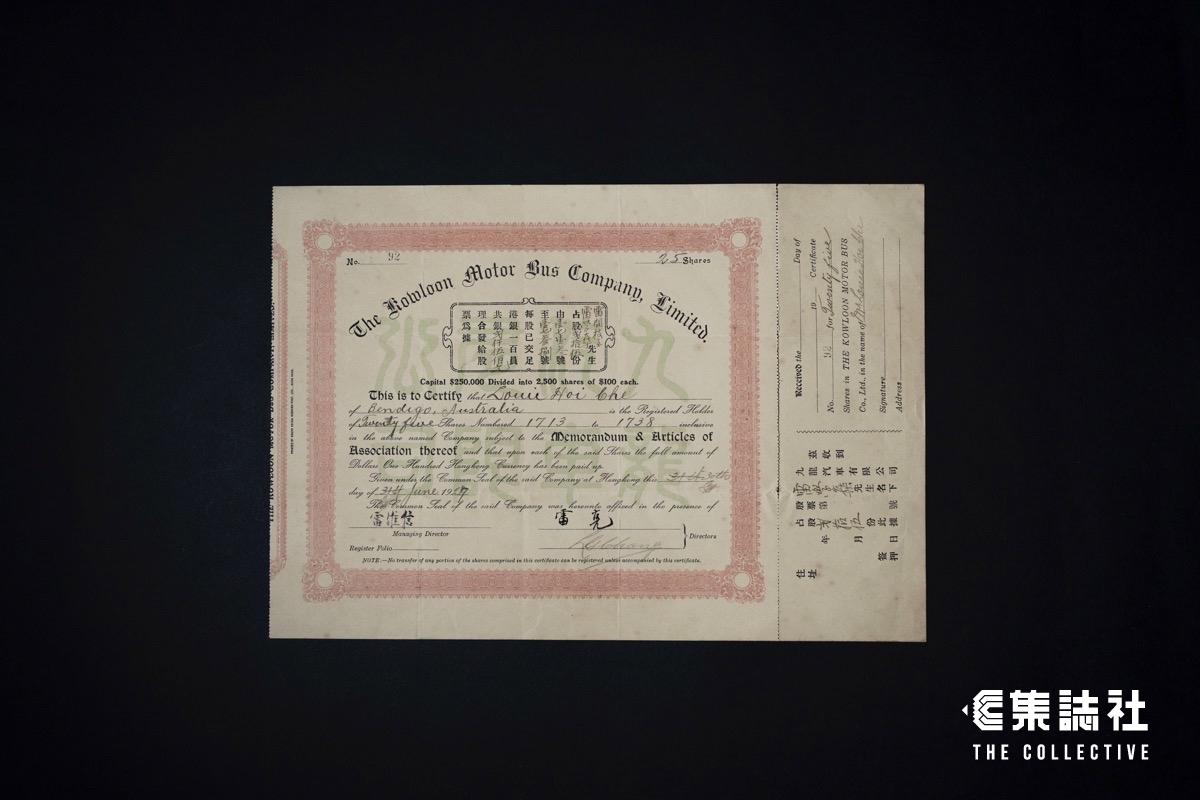

他稱,十數年前,他只是一名「打工仔」,兼職幾份工作;一晃眼近20年,他花逾百萬元積蓄,從其他收藏家、拍賣會、收拾老人家遺物的「收買佬」等途徑,買下「心頭好」。例如他曾在一位 80 多歲的收藏家臨終前,收購香港早期罕有的女性人力車夫牌照、商人何東的地契文件等;亦曾從拍賣會,購入一張九巴前身「九龍汽車」的股票,刻有創辦人雷亮的簽名;該股票書,他聞說由雷氏後人放售。

「可能有啲好貴嘅證件,佢(老人家)唔知㗎。」王龍卿說,90年代,有些「收買佬」會在老人家臨終或搬屋前,收購有價值的物品或遺物。「可能以前有啲士多牌,四、五十年代,可能阿爺留落嚟,有啲人唔知、唔重視,扔了。但對於我嚟講,可能我識有啲人出書嘅,咁咪覺得有價值囉。」

他說,雖然自己不是修讀歷史出身,對歷史典故不熟悉,但在搜羅過程中,聽著上一手收藏家或老人家「說故事」,慢慢「知道好多歷史嘢,感覺係用錢買唔到」。

夢一場空 盼搞展覽認識本土歷史

只可惜,放滿一屋的收藏品,在家人眼裹,只視為歷史屍骸,「一張廢紙」。例如他曾把50年代保良局總理的遺照放在房間,母親怒火中燒,「你唔好攞啲咁嘅嘢返嚟啦!先人嚟㗎!我哋好棹忌呀!」而收購售樓書,同行也揶揄他收購「廢紙」,市場上這一批售樓書根本「賺唔到錢」,血本無歸。

儘管如此,王龍卿依舊鑽進執著。四年前,他決定在旺角開店,盼望收購更多有價值的歷史文獻;惟到頭來,只是一場空夢,大多日子無人問津,令他心灰意冷。他透露,雖然曾有一名地產商人一口開價,願意花逾 50 萬買下所有售樓書,但該名商人即將移民,王龍卿拒絕把香港文獻「移根」,「我覺得係賺到錢呀,但賣咗等於無咗香港」,「我寧願賣畀香港人,都唔係咁想賣畀外國人」。

面對冷淡的生意,連年交了十多萬的租金,王龍卿決定在本月初結束店鋪,有關文獻、售樓書會繼續儲放在家,及所租的兩個迷你倉。他盼望能遇上有心人,廉價出租場地給他作為售樓書的展覽,讓港人從書冊的陳跡,認識到本土歷史。

集誌社官網

集誌社Facebook

集誌社Podcast

集誌社Instagram

集誌社Patreon

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!