【無形・開門】大時代裡保持獨立思考,文學就是重現記憶——訪周蜜蜜《亂世孤魂》

文|黃思朗

香港殿堂級兒童文學作家周蜜蜜最近推出回憶錄《亂世孤魂:我與羅海星,從惠吉西二坊二號到唐寧街十號》,追憶其丈夫、民主運動家羅海星被關押在中國的創傷經歷,也寫其家翁羅孚被告以間諜罪軟禁多年、終被釋放前後的種種軼事。經歷大時代的苦難,周蜜蜜回望自己人生走過的路,以第一身見證歷史,從女性角度的筆觸書寫,將那些曾經真實發生的事情一一紀錄,內容寫得有血有肉,除了要讓讀者與後代知道真相,亦是對家人對自己的一點交代。

亂世時期,獨立獨行很難

2020年,是羅海星離世十周年,加上當時疫情剛來襲,致使困在家裡的時間更多,讓周蜜蜜開始整理自己人生走過的路,一點一滴撰寫這本回憶錄。「文學其實就是重現記憶,歷史上有些統治者想你遺忘某些東西,當權者會選擇要你記得與不記得甚麼,如果全跟官方,有些東西很容易會消失,讓我開始想到,自己已有若干年紀,如果有些東西不寫下來,可能真的會忘記。」另一個想將往事記錄下來的契機,周蜜蜜說是源於丈夫羅海星的「孤魂亭」——惠吉西二坊二號紅樓,近年被列為受保護的古蹟文物。這幢結合嶺南古建築風格,也曾經作為《大公報》社臨時社址的洋樓,頂上那個小小的樓閣,是周蜜蜜與羅海星故事的開端,亦滿是滲入他們靈魂的血紅回憶。如今人去亭空,但記憶永留存。「我想起很多事情都在那間屋發生,在那裡認識了我先生與他爸爸,然後一路由此出發,在香港走過很多曲折路,最後走到英國唐寧街十號,這些東西以前發夢都沒想過。」

《亂世孤魂》的書名,亦是從這個「孤魂亭」引申而來。在周蜜蜜的這本回憶錄寫到,羅海星當初想到這個名字,是因為「喜歡在這亭子裡望遠景,想事情,總是有一種孤獨的感覺」,只是「孤魂」背後的讖語魔力,待日後才應驗在其際遇之上。「所謂『孤魂』,很多人以為在講我先生是個『孤魂』,其實並非如此,但這剛好很切合他的性格與際遇。亂世時期,自己獨立獨行很難,但他卻做到了,(這類人)可能比別人承受更多痛苦,所以他的命運更加跌宕。我覺得一個家庭、一個人的際遇,都離不開時代的歷史,尤其對我們這些人影響更大,(影響的)不止一代人,而是兩代甚至三代。隨著時代變化,我們的際遇也有很多變化。」執筆過程,回首往事,周蜜蜜腦海閃過種種片段,想起曾經有所交集的人與事,例如被她稱為「金伯伯」、前香港《文匯報》總編輯金堯如,如何在危難關頭,勇於豁出一切,獨力承擔責任;著名畫家、書法家兼作家黃永玉,即使被困在沒有窗門、密不透氣的斗室內,依然保持風趣幽默的生性,自行在牆上畫了有樹木外景地的「窗戶」;以至家翁羅孚在北京軟禁期間,與其文化人朋友縱然蒙受冤屈苦難,卻仍堅信自己清白,這些人對周蜜蜜的影響都很深遠。「他們經歷最黑暗時期,對自己際遇最差的時候,但都有個韌力可以這樣,從不放棄自己的生命,對人生有種達觀,最重要是認為自己沒有錯,我覺得很厲害。我一邊寫,一邊回想起他們,覺得應該從另一方面,為他們作個紀錄或立傳,將它寫下來。」

冥冥之中,自有天意

坐在「嶺南之風」的庭園,遙想當年經歷的往事,周蜜蜜想到自己八十年代初搬到附近居住時,屋苑旁邊的範圍尚未填海,人物環境彷彿也是一步一步改變,才會成就今天的模樣。「我們來到的時候,香港仍未回歸,就像這裡,以前是海,看著它被填平,我的記憶可能也是這樣,一點一點讓它們浮現出來。」至於羅孚與羅海星兩父子的事跡,以往並非沒有其他人書寫過,周蜜蜜說她的小叔羅海雷,就曾分別寫過《我的父親羅孚:一個報人、「間諜」和作家的故事》與《星沉南海:一個中共香港地下黨後代苦戀的故事》,但內容比較從政治角度分析,這次周蜜蜜想從個人經歷與女性眼光,呈現自己所接觸與認識的羅氏父子。「我比較從人性與情感的角度去寫,覺得經歷事情的主要都是人。一個人經歷的時候,肯定有很多情感,很多感觸,所以一開始也想寫回自己,當然亦對他們父子、對我自己有個交代。」丈夫因為在「黃雀行動」營救民運人士成為政治犯,家翁亦因捲入間諜案而在北京被軟禁,周蜜蜜坦言「以前回看情緒波動很大」,但隨著年紀漸大更有歷練,現在反而能以總結性質,一一書寫下來。「有些好心朋友會覺得,我寫的內容幾敏感,會否影響自己的事業與家庭,我說也不理會,一個人到了若干年紀,而且這些東西真實發生過,我就想將它紀錄下來。」

「知道得越少越好,越安全」,是羅海星在1989年9月某個夜晚,北上參與「黃雀行動」營救前,向周蜜蜜留低的一句說話。作為妻子,明知道丈夫將會身陷險境,卻無從過問其口中所述的「磨刀人」所謂何事,到丈夫後來全無蹤影下落不明,那份焦急的心情遠非旁人所能體會。「事件的深層我不了解,但講到『磨刀人』,它是源出於《紅燈記》的秘密聯絡人,會使我有很多聯想。我知道他在處理某些事情,而他一定衡量過,認為值得做才去做,我又不會刨根究底追問,直到他被放出來,才知道他如何被牽連。」從一開始認識丈夫羅海星,周蜜蜜已深深感受得到,對方為追求正義真相的熱血,也被他的這份堅持所影響,及至自己進行兒童文學寫作的時候,都很看重是非正義的伸張。「作為媒體人,他會追尋真相分清是非,也會經過自己分析,找出甚麼是對甚麼是錯,這些當然都會影響我,就算文學寫作,也應該有個比較正確的三觀,尤其如果寫書給兒童閱讀,都要明確在自己的作品裡,包括這些主題思想。」與羅海星相識將近六年後結婚,一點一滴互相了解與經歷,周蜜蜜感覺有些事情,冥冥之中自有天意。「好似整定咁,本來我不會與他一起的機會應該更多,但時代如此,我覺得首先是他選擇了我,而我這個人有時都幾被動,常常並非自己喜歡選擇甚麼就去做甚麼,有時我也覺得有點無奈,只有盡自己能力做得最好。」

從廣州的惠吉西二坊二號,到前往倫敦唐寧街十號,接見時任英國首相馬卓安,周蜜蜜與羅海星走過漫長曲折,且無可估量的人生路。縱然際遇崎嶇,周蜜蜜說丈夫善良的本性,卻從沒曾被消磨,像書裡記述他們在海德公園,遇上手拿破舊照相機並伸手要錢的大叔,羅海星依然大方順應對方要求,同時寫下自己的香港住址,讓他沖曬照片後再寄來,由此亦可印證羅海星的善良。「我想一般香港人都不會相信,但他卻說『由得佢啦』,我覺得他本性很善良,以為所有人都是本性善良,所以很容易會相信別人,像『黃雀行動』也是,那時我也有點怨我先生,點解你咁容易相信那個人,叫你上去就上去,叫你搵邊個就搵邊個,我覺得他少了警惕,多了善良,但原來都有人真的像他這般(善良)。」值得一提的是,周蜜蜜與羅海星當年從英、法回港後,還真的收到那位大叔寄來的照片,只是質素差劣,卻已無從計較。

「邊度有正義,邊度就有你的家國」

數十年來的磨難與經歷,難以盡收於二百多頁的書冊,現時記錄在書中的內容,周蜜蜜說都是她最想寫下的回憶,其中一個重要部分,是要澄清各種無中生有的傳聞,尤其對於家翁羅孚的謠言「愈傳愈歪」,周蜜蜜希望將自己所知的真相寫下,以正視聽,不要隨便污衊一個人。「有些東西我一早想寫清楚,例如報館盛傳他因為做間諜,所以有別墅住,但其實那是我姨丈借給他住。最大的無中生有,是說羅孚做間諜,然而他根本沒有做間諜的條件,第一他連照相機也不懂得用,第二他是個完全不貪錢的人,像賣畫所得的三十萬支票,都會不記得放到哪裡,你說這些人怎會貪錢?」見證羅孚在報館日以繼夜工作,後來得知對方如何「仆心仆命為國家為黨」,卻落得被告以間諜罪軟禁在北京的下場,還在同一個住宅建築裡,重遇當年「統戰」過的對象,如此種種都讓周蜜蜜感到政治背後的諷刺。「有時搞政治就是這樣,奇奇怪怪,所以後來我很討厭搞政治,但你討厭也沒辦法,你唔搞佢,佢就搞你。我愈寫都愈覺得,政治很污糟邋遢,很黑暗,所謂『國家』的概念,當我眼界開闊以後,很認同一些名人所說:『邊度有正義,邊度就有你的家國』,不應該只侷限於原生地那麼簡單。」在周蜜蜜留學英倫前夕,臨別之時,羅孚亦曾親筆賦詩壯行,這次輯錄成回憶錄出版,周蜜蜜也特意將詩句放在新書的扉頁。「我想不到他寫得很有寓意,例如『吾家宜有女相如』,是希望我能像藺相如,但我邊度會有咁犀利;他又講到寫兒童文學,『莎氏將吟王子劍/安徒更塑美人魚』,對我當然期望很高,但運用這些經典給我的鼓勵與啟發也很大。」

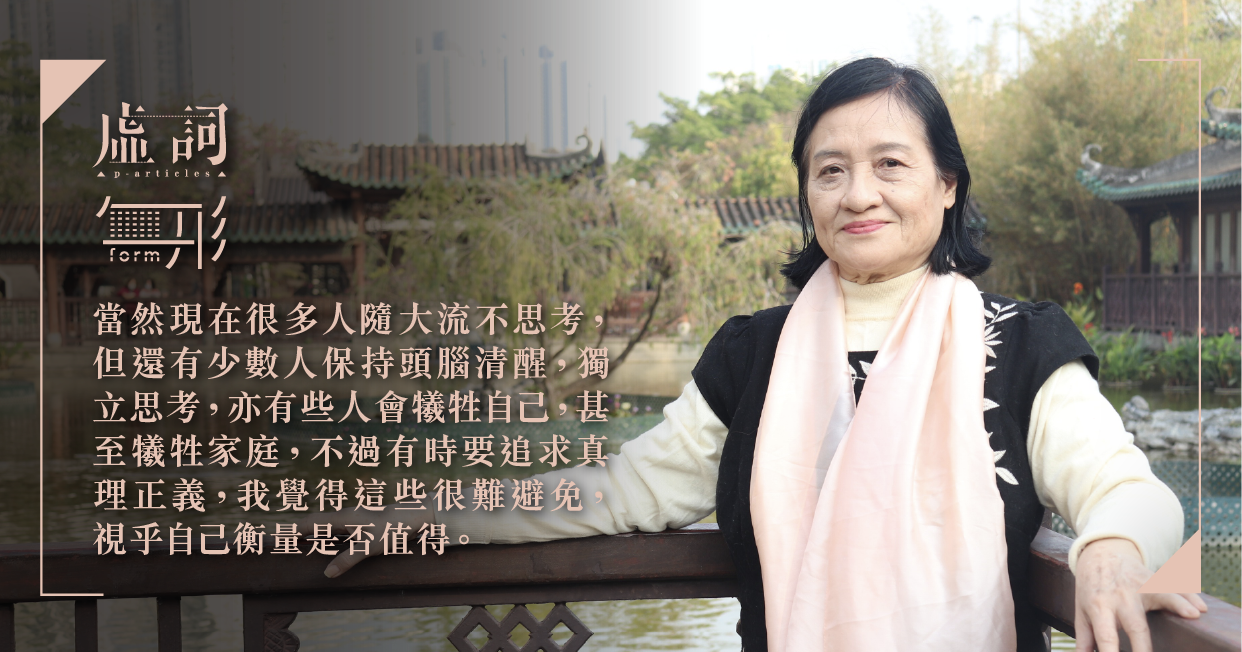

書中記錄的往事,始於周蜜蜜與羅海星在「孤魂亭」的相遇,以其顛簸的個人史對照時局動盪,然而放眼當下的現實環境,歷史亦似在不斷重演,所謂的「亂世孤魂」,周蜜蜜認為有種遺世獨立的感覺,最重要是能夠在大時代裡,保持獨立思考的質性。「隨大流的人會舒服得多,無須自己思考,別人說甚麼你就做甚麼,但這類人太多的時候,就不會進步。當然現在很多人隨大流不思考,但還有少數人保持頭腦清醒,獨立思考,亦有些人會犧牲自己,甚至犧牲家庭,不過有時要追求真理正義,我覺得這些很難避免,視乎自己衡量是否值得。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐