這個世界會好嗎?|評電影《十年》

前面的話

20年前,香港“回歸”前,那是我和祖母在一起的最後一個夏天,那時我在西北小城,被党教育的興高采烈。直到大學後,偶然聽到一個央視記者97年“回歸”前,興沖沖的跑去河北農村採訪,問:你對香港“回歸”有何想法?農民大叔顯然沒有領會到舉國上下高昂的愛國熱情,答曰:不回歸嘛,就是個種地,回歸嘛,還是個種地。記者同志一臉茫然。 20年後,回歸之所以打上引號,是因為大多數香港的獨立知識分子,只願將這個“舉國歡慶”(舉國包括那些農民嗎?)的偉大歷史事件,冷冰冰的定義為“主權移交” 。剝離的情感,撕裂的社會,一部一橋之隔就看不到的電影,願以此文看見二十年里里外外的荒誕與不甘。

1

1990年,在香港打拼三年的羅大佑,被人推薦了後生仔林夕,為新歌《皇后大道東》填詞。華人的社會裡,暫時還出不了像Dylan一樣先知般的音樂人,羅大佑暫且算半個吧。而今日人稱夕爺的天才填詞人,以如下字句告訴世人,除了情歌,把握時代的命脈也是毫不含糊的:

皇后大道西又皇后大道東 皇后大道東轉皇后大道中

皇后大道東上為何無皇宮 皇后大道中人民如潮湧

知己一聲拜拜遠去這都市 要靠偉大同志搞搞新意思

會有鐵路城巴也會有的士 但是路線可能要問問何事

1984年的“中英聯合聲明”談判,北京執意不讓港人代表走上談判桌,理由是冷冰冰的外交辭令:中英談判是國對國的談判,地方代表在談判桌上權力不對等。 “爹不疼娘不愛”的兩大家長,就這樣一筆簽訂了幾百萬人的未來半個世紀的命運。隨之5年後一場至今敏感的廣場運動和90年代初蘇東劇變,夕爺用一條香港街名,道盡了那個時代港人面對紅色的“祖國”,風雨飄搖中的苦楚和無奈。

25年後,一個視羅大佑為偶像的南京輟學大學生,獨立發表了個人第二張專輯——《Has man a future》。英國哲學家羅素有本書與此同名,所以我猜這位學習並不怎麼好的李志同學,大概是大學在圖書館翻到了這本書。此書1964年被譯作《人類有前途嗎? 》,並作為党的內部刊物發行,不知道在那個瘋狂的紅色年代,哪個領導人看過此書。李志顯然不滿意這樣的翻譯,但不知是英文太差還是故作深刻,此專輯以《這個世界會好嗎? 》為中文譯名繼續發行。作為羅大佑的跟隨者,豈有不被禁歌的道理?這也是這張專輯很有意思的地方。首先在一首《他們》,李志學著夕爺的樣子寫道:

孫逸仙同志,毛潤之博士,阿扁閒著沒X事

他們指向左,他們指向右,你我不能沒腦子

閉眼隨便過,睜眼將就活,我們的生活多美好

這樣的歌詞顯然過不了文化部那幾位老頭老太太的關,遂被禁之。但這小子倒也不傻,專輯的最後一首《這個世界會好嗎?》作為同名主題歌盡然長達17分鐘,一看之下讓人納悶。一首主題歌后有三分鐘的無聲期,這會讓聽者有種沒電的錯覺(極有可能是為了躲避審查),接著是隱藏的兩首歌紛來沓至。中間這首最耐人尋味,名叫《人民不需要自由》,歌詞寫道:

有人沉默著觀望,有人懷疑著生活

聽見他們在歌唱,人民不需要自由

人民不需要自由,這是最好的時代

至少我堅持這樣認為,這樣反諷的手法是絕大多數國人的寫實。什麼是自由呢?大概在今天的國人眼裡,只要有賺錢的自由和花錢的自由就足夠折騰一輩子了。這是改革開放的偉大成就還是民族覺醒的悲楚哀歌,大概就見仁見智了。

2

《皇后大道東》之前,大概只有羅文的《獅子山下》算得上一代港人的香港精神之歌。而一個由幾波移民潮漸漸發展起來的香港,大概到了“回歸”前,才開始有了本土意識的大範圍覺醒。香港教育大學副校長呂大樂先生在一次採訪中提到,七十年代時,家裡的阿婆不許孩子們把廣州稱之為“廣州”,而是“省城”。一定係“返”佛山,冇係“去”佛山。這樣的中國意識無不跟1945後內地戰亂和政治運動後的幾次難民潮有關。只是這樣的鄉愁情懷和本土意識此消彼長後,在2015年達到高潮。

2015年的香港金像獎最佳影片,頒給了一部叫《十年》的作品。此片讓大陸“瞠目結舌”的反動情結,遂以眾所周知的原因被內地槍斃。喉舌環球的評價是,導演們宣揚絕望,散播焦慮,傳播思想病毒。而此片在港上映後,大有爭先恐後一票難求之勢。兩較之下,捂了幾十年的你狠我怨,任由宣傳機器如何粉飾,也成了公開的秘密。當然對於十四億的泱泱大國,禍不及己又與我何干呢?

《十年》是以香港十年後的光景為題材,五位導演各自執導的短片組成的合輯。一開篇的《浮瓜》就片不對題,來到五年後的2020年。黑白畫面與黑色幽默作為載體和手法,講述了北京以陰謀操控黑幫,自導自演襲擊港議員從而藉機強推《國安法》。這樣的黑箱政治,大陸人民要么早已司空見慣,麻木處之,要么從裡到外被洗的根正苗紅,和現代人彷彿恍若隔世。可是香港這個被迫染了個粉紅的文明社會,終究不允許自己有個穿著新衣的皇帝。

片中的兩個執行者拋起1997年的鑄造硬幣,決定誰為大哥賣命,並從中圖利。巴赫的大提琴聲中,硬幣拋上落下,看似隨機的結果,其實最終兩人都成了樓上會議室里大人物手中的棋子。誰是我們命運的主宰呢?是那個偶然隨機的幸運女神,還是大發橫財做了世界第二的北方乾爹呢?

亞里士多德說:“政治的目標是追求至善。”這個源於希臘城邦的詞彙,到我們這,總能神不知鬼不覺的變成帝王權謀之術、勾心鬥角和沆瀣一氣的代名詞。儒家的後代們大多發現無法“達則兼濟天下”後,統統把獨善其身作為受壓迫者的最後道德底線。這大概是一代又一代普通家庭對後輩教導遠離政治的思想根源。可惜城門失火,殃及池魚,虛幻的出世理想把國人一代又一代拖入泥濘的黑水中。

聖經中,有一個官問耶穌說:良善的夫子,我該做什麼事才可以承受永生?耶穌對他說:你為什麼稱我是良善的?除了上帝一位之外,再沒有良善的。倘若一個為官者缺少了思考良善和死亡(即永生)的問題意識,大概就應了陀思妥耶夫斯基在《卡拉馬佐夫兄弟》的那句名言:如果一個人的心裡沒有上帝,那麼他的確什麼都可以做。這個世界上最幸福的人,大概就是希特勒,斯大林和紅色中國的大老虎們。權力,金錢,女人統統享用後便死得其所,人死如燈滅後的歷史名聲和功過清算又有何等時空之內的具體意義?

3

《冬蟬》是五部短劇中,在我看來最為隱晦和深刻的。一對戀人在城市消亡的廢墟中,把消亡的一切做成標本,最後也包括自己。幽閉的環境和壓抑的情感貫穿著整個片子,柔聲囈語的對白把人與人關係的疏離與整個世界觀的物化之間的張力拿捏的不能再好。

標本作為一種生物意義上的取樣方式,原本只是提供命名和鑑定的依據。城市發展至今,之於人已超過了一個物理空間的意義。外在人類活動在一座城市中的交匯,必定碰撞出根植於此城人們心中特有的身份文化認定。對於一個城中人,生活在什麼樣的城市幾乎在很大的層面決定了一個人的世界觀。換言之,一個人眼中所構建的世界是和他同城中的他者一起拼湊的結果,有意或無意。

當標本要充當超出生物意義的使命時,整個世界或說文明被物化就成了必然的結果。物化的意思就是對彼岸價值探尋的消亡,而彼岸價值恰恰是整個人類文明發展中的第一推動力。影片中那一個幽暗封閉的空間,揭示著一個唯物主義文明奄奄一息的生命力。而標本就成了唯物主義者們探討永恆議題的唯一途徑。祖國所製作的最大標本,豈不依然皺皺巴巴的躺在廣場上,掛在城樓上嗎?

當一個標本成為一座城市,一種權力,一個國家的象徵,個人的尊嚴勢必降低成一個採樣的對象。生老病死和愛恨情仇都不過是為了一張紙,一個數字,一次某某某的重要講話而背書。然而,那從彼岸向先知疾呼的上帝說:“你們聽是要聽見,卻不明白;看是要看見,卻不曉得。直到城邑荒涼,無人居住,房屋空閒無人,地土極其荒涼。直到城邑荒涼,無人居住,房屋空閒無人,地土極其荒涼。”諸君啊,這樣的呼召,誰又能領受的了呢?

4

2010年的南方人物周刊,列出了愛廣州的60個理由。前兩條頗具廣大勞動人民的智慧:

1、離香港近,有事沒事都可以去透透氣。 2、離北京遠。

這樣耐人尋味的理由,其實給人們理解廣州這個半吊子公民社會提供了充足的參考依據。親愛的祖國960萬平方公里的土地上,鮮有人以自己的方言作為私下且公共的交際工具為天經地義,大約唯有天高皇帝遠的嶺南一處而已。不及如此,甚至官方場合,粵語作為嶺南的主要方言,都無可避免的成為首要選擇。

這對於北方人常常看來極其不可理喻,動輒就會上升到歧視外地人的高度。然而,究其原因,不過是新中國前三十年浩浩蕩盪、層出不窮的政治運動致使神州大地的文化浩劫和斷層,而這已是不爭的事實。天高皇帝遠的嶺南之外,鮮有民眾把由方言所生髮出的當地文化,作為吃喝拉撒及言談舉止的立根之本。

《方言》是五個里面最溫和的一部探討文化侵蝕的短片。片中的香港出租車司機,因為普通話不達標,在十年後的香港遭遇了前所未有的生存危機。除此之外,語言作為文化意義下最後的載體,一點點的被侵蝕威脅著人們已經狼狽不堪的身份認同。當老爸心中的“碧咸”成了兒子口中的“貝克漢姆”,還未長大就遭遇代溝。車站的“落客區”被“下客處”所替代,特區“普通化”的趨勢也無可避免。

人類文明中,語言的起點正是這豐富多彩的世界,藉著上帝的語言(亦被稱為上帝之道,Word of God)而被創造。這位宇宙的主宰說有,就有;命立,就立。按照祂之形像被造的人類,語言之於我們,是生活情感的全部,過往回憶的鑰匙和所有人際關係的紐帶。創世記後的世界是一個各從其類,豐富且活潑的被造界。可想而知,當今時多元主義的背景下,卻被同化的文化背後,終將是人們一張張面無表情的麻木和苟且,空洞的骨髓和分崩離析的靈魂。

5

《自焚者》的導演週冠威,自嘲藉此片“自焚”了自己的電影事業。如此膽魄也大概能對此片的“反動尺度”略知一二了。估計導演也意識到“自焚”這個主題太大,限於篇幅不夠無法構築一個完整的劇情片,只能採用偽紀錄片的方式了。

一名不知名人士在英國領事館前自焚,同時“港獨”學運領袖在監內絕食身亡,一時之間激起千層浪。建制派議員,時事評論員,大學教授,學術自由聯盟的女幹事紛紛受訪,各抒己見。有的對北京抱以悲嘆,有的對香港政局失望之極又不乏冷嘲熱諷的陰謀論,有的顯然將“重要講話”之精神領會到位,一個千瘡百孔的社會便赤裸裸的浮出水面。有意思的一點是,一個南亞裔的女生操著一口流利的廣東話,為捍衛我城不惜一己之力。這和《浮瓜》中同樣的南亞裔嘍囉淪為大人物的棋子,形成對比,讓人唏噓。

1984年的《中英聯合聲明》,第二條白紙黑字的寫著:

除外交和國防事務屬中央人民政府管理外,香港特別行政區享有高度的自治權。

可惜單純的港人不理解,對於威權的政府,任何的風吹草動都可以是外交和國防事務。自焚作為非暴力抗爭的最後稻草,顯得決絕又無力。史學大師陳寅恪的“獨立之精神、自由之思想”喊了半個世紀,終究只不過是大多數人的一場美夢。獨立換不來無須監督的權力,自由也無法讓自己的腰包變得更滿。有人說,這就是港人面對威權,自甘墮落的現實,又有人換了個好聽的說法,叫做務實。

“這是最好的時代,也是最壞的時代”,狄更斯的《雙城記》中這句名言,為京港之間的“雙城記”走向不可逆的對立提供了足夠的時代框架。人民還需要自由嗎?在我看來,導演週冠威倒不是一個悲觀主義者。身為基督徒的他,其實對人性的幽暗有著深刻的體會,他知道只有藉著一種撕裂靈魂的苦難,才有可能叫醒一群裝睡的人們。 “港獨”只是手段之一,尊嚴和獨立作為人受造的目的如何得到彰顯才是終極的問題。

一個自來水供應都要靠內地的城市,高喊獨立,讓坐在高位的大人物們聽上去確實有點荒誕。然而,三千多年前的以色列領袖摩西,帶著他的百姓,從被擄之國走向應許之地,或許也曾讓埃及的法老笑掉大牙。讓我這麼說吧,這位在曠野開道路,在沙漠開江河的全能主宰,若要將同樣的奇妙之事行在獅子山下,或許也未可知,昏昏欲睡的大國臣民們,睜大眼睛吧。

6

壓軸登場的《本地蛋》根本算不上預言,文字審查和互相揭發依然是廣大初等教育的班主任屢試不爽的統治手法。但如此荒誕的社會主義悲劇在香港上演,多了份特有的滑稽,特別是身著綠軍裝的“少年軍”,儼然把父輩時代的紅小兵不倫不類的穿越了過來。

威權政治的一大特點就是文字過敏。擺在雞蛋麵前的“本地”兩字顯然在獨立失敗後“擋住了中央”,“天大地大不如黨的恩情大,爹親娘親不如領袖的教導親”,如此種種文革式的歷史倒車一腳油門便輕鬆開過了羅湖橋。意識形態下的威權教育,種植恐懼,剔除思考。倘若是非曲折,榮辱善惡都係於領袖的重要指示或某人的重要講話,生而為人又有何意義呢?

作為一個有靈的活人,思考是唯一區別其他生物之動物性的特徵。舊約時代的以色列詩人如此描述思考的意義:不從惡人的計謀,不站罪人的道路,不坐褻慢人的座位,惟喜愛耶和華的律法,晝夜思想,這人便為有福!

詩人特別將思考和福氣做了正反雙向的聯繫,首先,計謀對應內心,道路對應行為,座位對應立場。詩人用三個否定句將一個由內而外、知行合一的道德觀念揭示出來。然而,這還不夠,對於惡秩序的拒絕參與和排斥並不能將自己引入善的秩序中。除非有一種完美的,聖潔的,至高的以及良善的法度作為一個受造之人的指導手冊,不然福氣就無從談起。而思考的意義就在於除非一個人的所思所想是這種至高完美法度的終極投射,不然思考只是一個技術環節,而非一個生命議題。

《本地蛋》結束在一家本地書店的秘密倉庫裡,雞蛋店主的兒子盡然在擺滿禁書的書架上,找到一本《叮噹》漫畫。思考的終點往往不是形而上的虛無縹緲的哲學世界,恰恰回身一看,就會發現謊言之所以為謊言,常常在視線所及之處就露出了馬腳。

7

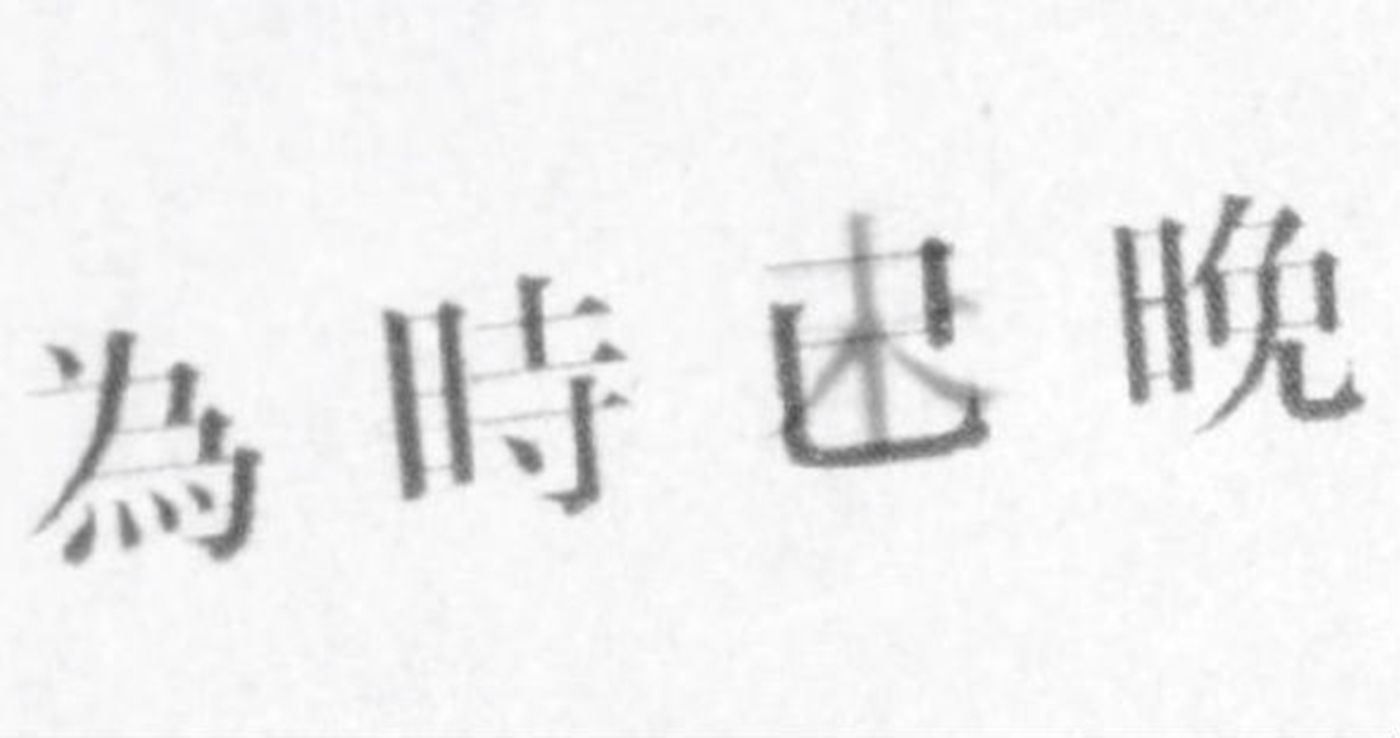

有人說,這是一部未來十年香港的政治預言,也有人說,這是一次對港人內心恐懼的徹底曝光。我倒是喜歡後者的說法,人性的虛謊和幽暗遲早要面對真理的大光。然而,光照進黑暗裡,黑暗卻不接受光。善與惡,光與暗本身就是有你沒我的此消彼長。擇善抑惡,為時已晚?為時未晚?

劇末的熒幕,以舊約先知阿摩司的聖言作為結尾:“時勢真惡。你們要求善,不要求惡,就必存活。”善惡之擇,亦是存活之道,先知的下半句這樣說:“這樣,耶和華萬軍之上帝,必照你們所說的,與你們同在。 ”

“同在”其實才是人們心中終極追求的幸福,那些終將逝去的感情和愛人,生不帶來死不帶走的財富,甚至是某個號稱永遠不會被更替的政權,哪一個從生到死與我們永遠同在呢?唯有那座天上永不朽壞的聖城,不再有死亡,也不再有悲哀、哭號、疼痛。十年朝夕,白駒過隙,那君王賜下信心的鑰匙,你握緊了嗎?

謹以此文紀念香港移交主權20週年

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!