梁廣年 X 喻旭東 | 一個人的社會

1976年毛澤東的去世,梁伯曾因此住進了精神病院,那段記憶在他那裡似乎全部消失了,我們並不知道發生了什麼。藝術家察覺到那個消失的或者不願被提及的經歷與梁伯後來行為之間神秘的關聯,而他大女兒不太穩定的精神狀況,似乎也提供了一個佐證。創傷總是在代際中傳遞,症狀往往隱喻了家族所遭遇的秘密歷史,並非事情過去了就真的消失了,它以變形的方式刻在了身體上。這個項目也可以對照著之前 石炳煌 X 謝劍波 | 一個人的社會 的項目來理解,石老借用中國傳統的宗教與神話,而梁伯借用了那段時期特有的話語元素來重建自身秩序。主體的辦法常常超出我們的設想,這與個人偶然性的遭遇有著密切的關聯。並且這樣的觀察,也在間接回答為什麼藝術家從2012年起就開始跟他聊天、幫他寫字、收拾那些字牌等等,並嘗試在這樣的基礎上,逐步發展具有自我組織形態的微型社區。「奇觀」的消耗往往是很快的,無法讓人保持這麼長時間的關注,這需要藝術家去回答究竟是什麼支撐了他的慾望。

——滿宇

初識梁廣年

已不記得第一次見到梁廣年是具體什麼時間。

印象中,大約是2012年年尾的某一天,一個老頭在半島西區東門到西三村的路上、東新高速東沙橋下擺了一個剪髮攤。最簡單的那種,一把舊的有靠背的椅子、一塊灰藍色剪髮用的圍布、一把手動剪髮器、一把修髮刀、一個方形的海綿體。那時候我並不認識他,不知他叫梁廣年,他只是個頭髮花白的老頭。

從半島西區東北門出來,前行十來米,經過西碼頭河湧八、九米長的橋、右拐直走十來米,穿過一張在鐵拴欄圍牆上開的146釐米寬的門,就到了西三村地界,同時也是東新高速東沙橋正下方。出門的右邊5釐米是西碼頭黑色的河湧,直走是一條泥路,泥路首先向東北方向延伸,經過十多米,突然轉頭向南,從東新高速兩條三十米高的巨大的水泥柱中間穿過。泥路大約兩米來寬,路的兩旁,種了一些本地香蕉,還有一些空地上長滿了雜草 。梁廣年的剪髮攤就在泥路轉向南之前的左路邊。

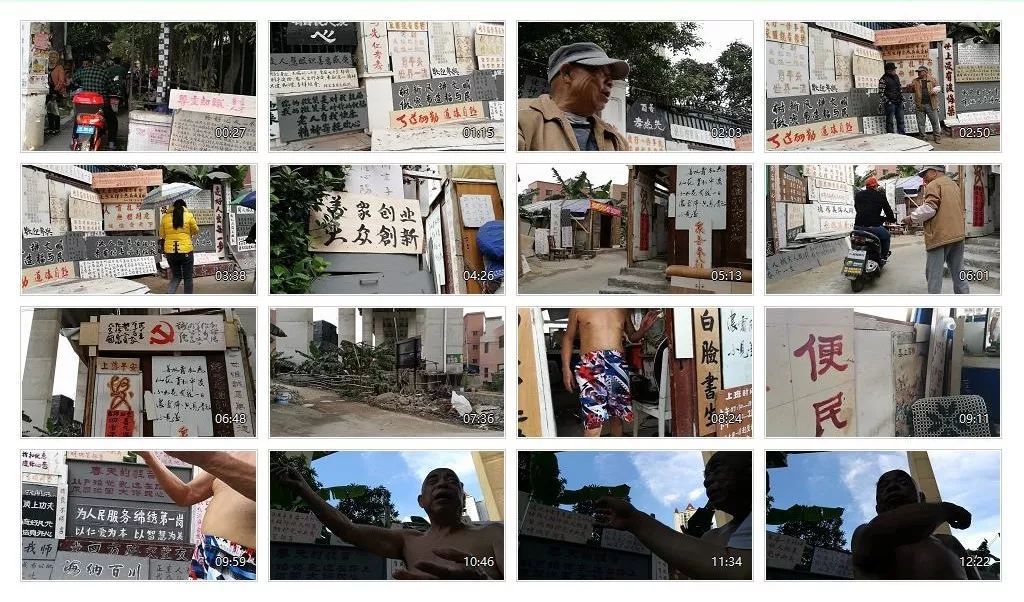

因為我的工作室在西三村,去工作室的時候,都會經過泥路,大多時候都會見到梁廣年的剪髮攤。開始的大半年,剪髮攤很簡陋,也沒什麼人氣,偶爾也見到有個別老頭去剪髮。那時我和梁廣年並沒有什麼交往。到2013年,不知什麼時候開始,梁廣年撿來一些廢舊木板,並在木板上寫上一些文字,然後把木板搭建起。甚至,他還在剪髮攤對面路邊的高速立柱的基座上搭建起夕陽為民剪髮點的第一個樣板。第一個剪髮屋的門口向東。他還為他的剪髮屋起了名字---夕陽為民剪髮點。印象中,由於剪髮屋搭建的朝向和屋頂坡度防雨問題並沒有啓用,還是在路邊剪髮。

到2014年10月、11月,梁廣年重新搭建了他的剪髮屋,這一次,剪髮屋門口向北,正對著從半島進入西三村的入口。剪髮屋的屋頂坡度朝外,解決了雨水流漏的問題。同時在2013到2014年年間,梁廣年拾來了更多的廢舊木板,搭建在泥路兩旁,並在上面寫上許多良言。後來又在梁廣年的號召下,梁廣年的一些朋友和一些每天經過泥路的西三村民捐獻了水泥、沙石,把泥路拓寬整平,方便路人出入。到這個時候,梁廣年的剪髮屋及書法牆已初具規模,佔地大約四、五十平方。

2014年下半年起,我漸漸對梁廣年和他的剪髮屋好奇起來。我去他那裡剪了幾次髮。我記得第一次去剪髮的時候,由於他年紀大了,耳朵不太好(後來才知道,那是年輕當兵時,被大炮震傷的),手藝並不顯得那麼靈活,理完髮後也沒有水沖洗。我看著他布滿皺紋和老人斑充滿歉意的臉告訴他,沒關係,我自己回去沖沖就好(我理的是光頭)。他告訴我,他理髮幾十年了,現在年紀大了,找點事來打發時間。這次理髮梁廣年無論如何也不收錢,並且說,年輕人到我這裡剪髮是我的榮幸。雖然我並不年輕,但只好作罷。那時候,我去工作室的時間多了起來。一般在早上八點左右,在小區門口會遇到梁廣年。原來他和我住同一小區,他住五棟,我住在二棟。天熱的日子,梁廣年一般穿一件白色T恤衫,一條灰色或大花色休閒短褲;天涼的時候,他一般穿一件舊的黃灰的外套,衣袖上戴著一對天藍色帶白點的袖套,頭上戴一頂灰黃色有前帽檐的帽子,一條水泥灰色的長褲。但令我印象深刻的是,大多時候,他都穿一雙老式黃綠色軍鞋。見了面,我和他總是點頭相互打招呼,我叫他梁伯,他叫我老喻。

到2015年,梁廣年的剪髮屋更加完善起來,梁廣年從旁邊的老鄭家引來了電線,給剪髮屋通了電,於是,梁廣年的剪髮屋裡多了一把理髮用的電剪,另一把是他用了近四十年的手工剪。

看見梁廣年和夕陽為民剪髮點

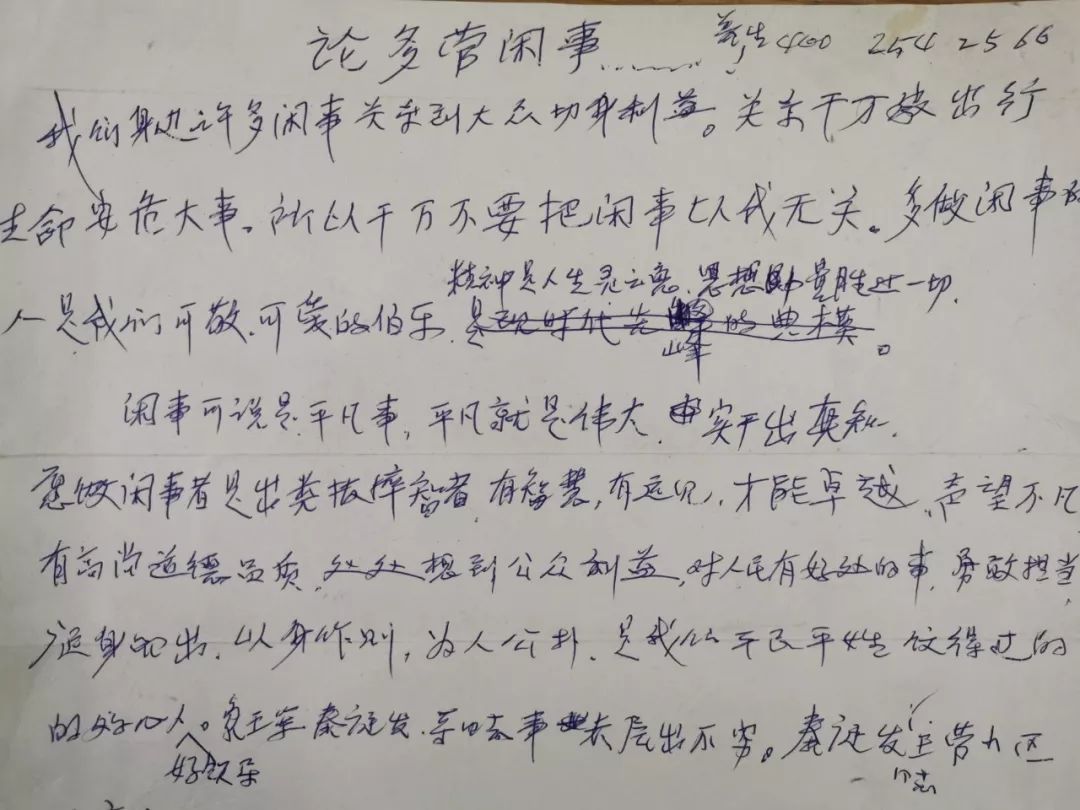

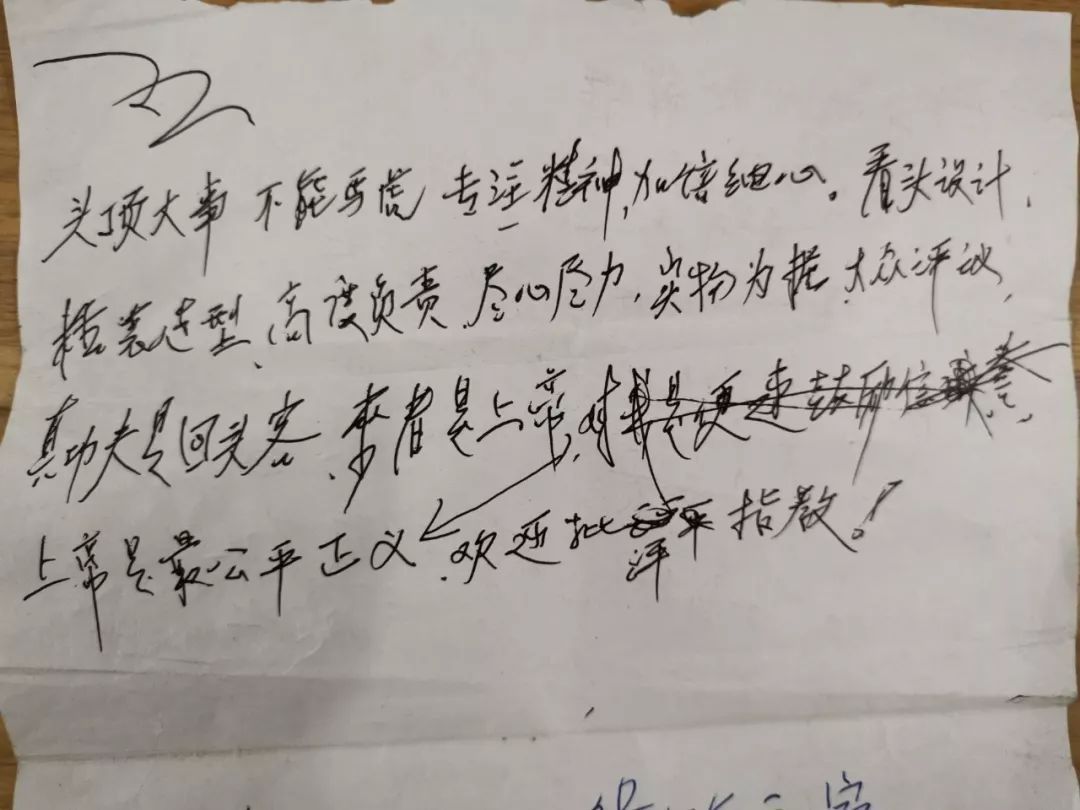

由於和梁廣年漸漸熟絡起來,梁廣年有時候會叫我去剪髮點寫寫畫畫。我也主動向梁廣年提供一些關於剪髮點建設的建議和幫助,有時和朋友一起幫他釘釘木板。但對他木板上的文字從來都不給建議,都由梁廣年作主。我開始有意識的主動記錄一些有關梁廣年及剪髮點的日常,雖然還不知道要做什麼。梁廣年喜歡不時在他的木板上換上新的話語,這些話語大都是一些良言。話語大多來自廣州日報,還有一些話語來自書籍——《大師在喜馬拉雅山》、《佛心慧語》、《論語》等,再有一些便是梁廣年的自我感悟,比如,「昨天已過去」、「人生每一步書寫自己的歷史」等。從2014年到2016年,我已不記得他把木板上的書寫替換過幾次,不過隨著時間的變化,牆上的領導性話語和政策性話語越來越多,漸漸佔到百分之六七十。

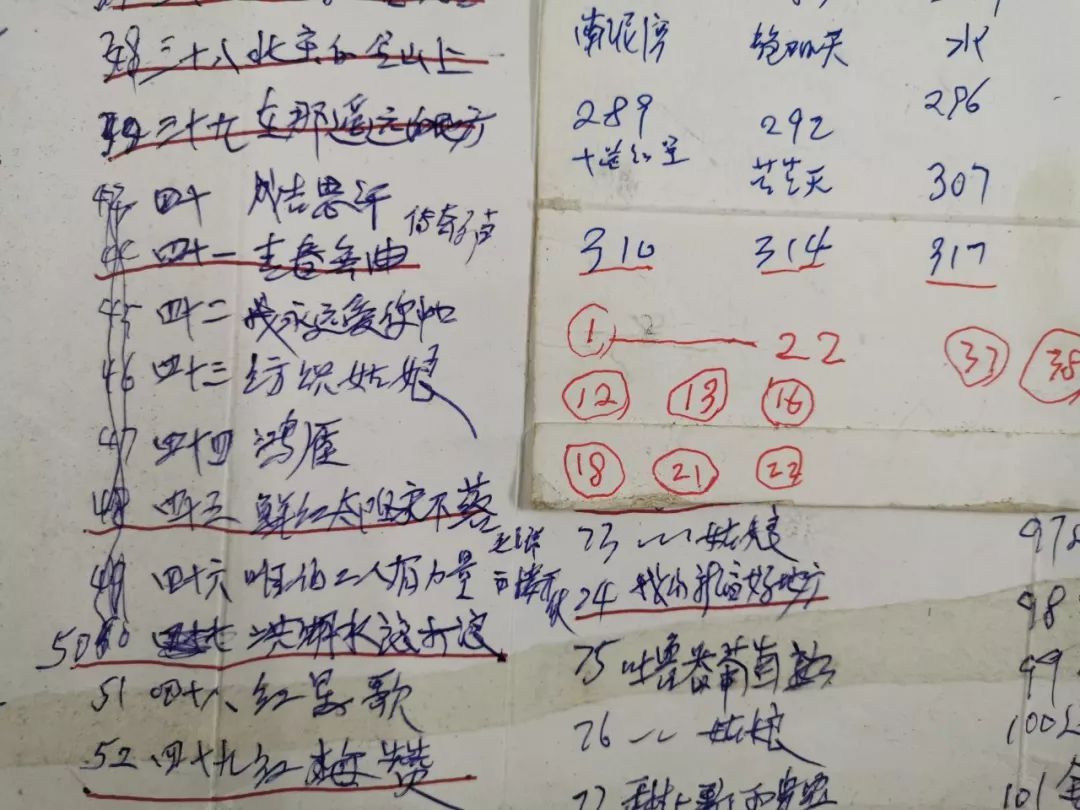

有一天一塊新的舊木板出現了,上面歪歪斜斜寫著——實踐是檢驗真理的唯一標準。那是梁廣年自己寫的。每當經過梁廣年的剪髮點,大多時候,都能聽到聲音放到很大的革命歌曲,如:社員都是向陽花、北京的金山上、毛主席的話兒記心上等。

和梁廣年接觸多了,他知道我是個教書畫畫的,算是個文化人。他覺得我能理解他。經常一遇見我,便拉著我聊天。他說,他是名老黨員。退休很多年了,但想繼續乾些發光發熱的事。剪髮點的事,「家裡人,兒女、老伴都反對。他們覺得丟面子了」。不過,他覺得,「我一不偷二不搶,靠自己技藝,光明正大」。後來,他自己寫了一句話在木板上——走自己的路,讓別人去說吧。相比家人的看法,梁廣年更在意鄰里和路人的對剪髮點的反應。他反復和我說,自從剪髮點書寫牆搭建起來後,再也沒有人騎車衝進河湧了。很多人對他伸出大拇指(贊揚他)。我感覺到為此他感到自豪。他還說,西三村委街道辦也來慰問他,問他有什麼困難。有一次,他有些神秘的告訴我,昨天城管來了,對他伸出大拇指哦。我笑著調侃他,你把社會主義核心價值觀都寫在牆上了,肯定不會拆你的啦。他露出狡黠的笑容。讓他最開心的是,每天中午和傍晚,有很多從黃沙坐船來西三村橋底大排檔吃飯的退休老伯和阿姨經過剪髮點時,一般都會拍照留念。他和我說到這一段時,聲音都變大了。

2016、2017年,除了照看身體不是很好老伴和生病的大女兒,細心經營和守護夕陽為民剪髮點成了梁廣年最重要的日常。雖然剪髮點並沒有幾個客人,梁廣年還是不時更換木板上的話語。由於剪髮點的變成了西三村村口的一道「景觀」,很多西三村民開始在剪髮點書寫牆前面擺上賣菜的地攤。梁廣年對此很有意見,認為村民侵佔了他的領地。他還懷疑有村民經常偷偷丟死老鼠在剪髮點周圍,目的是要趕走他。他為此感到灰心和無力。只是經常和我談及這些。那段時間,他看到我經常在剪髮點拍攝,他感到高興與安慰,他把我想象成媒體記者。有一天,他問我,能不能請報社記者來採訪一下。我不知怎樣回覆他。

2017年8月,梁伯告訴我,他的血壓有些高,160多。他對自己的身體表示擔憂,同時擔心剪髮點是否能繼續下去。畢竟,他家裡人一開始就反對他在那做剪髮點,一是擔心他的身體,二是覺得丟面子了。我不知如何安慰他。2017年12上旬到2018年初,剪髮點的門基本都是關的,我很擔心他。打電話給他,他說住院了,腸胃病。1月8日,剪髮點開門了,我去找他,他說剪髮點可能不常開了,有人要理髮就可以打電話給他,他才會開門。我想起2017年11月27日發生的一件事,藝術家劉聲打電話給我,說梁伯哭了,原因是有人蓄意破壞了剪髮點旁邊的書寫牆。梁伯感到非常傷心和無助,我想梁伯生病是不是和這件事有關。當時我在外面,我請劉聲幫我拍下來。我出差回來,到剪髮點把一個飯店的大廣告燈箱布從書寫牆上揭起來,然後準備過兩天把破壞的書寫牆修一下。過了兩天,我經過剪髮點,發現書寫牆不知被誰修好了。我打電話給他,告訴他這兩件事,他很高興。11月29日見到梁伯。見面時,他給我一袋蘋果。

年後,很少見到梁廣年。2018年3月12日,番禺洛浦街道辦在剪髮點牆上張貼了剪髮點因河道治理配套的拆除通知。我打電話給梁伯,告訴他拆除的事,他委託我幫他拆除,拆除下來的木板及剪髮點里的東西交由我全權處理。3月24日上午,我與藝術家劉聲一起拆除了夕陽為民剪髮點。我盡量保留了剪髮點的書寫木板、梁伯的手稿、報紙、書籍和一些剪髮點裡面的一些物件。

再次見到梁廣年是在2018年5月15日,我和鄧麗雯、黎燕明一起去拜訪他。那時,梁廣年已經搬離了半島小區,搬到廣州海珠區住居。那天,梁廣年穿一件白色T恤衫在地鐵二號線市二宮地鐵站出口接我們,我們一起去喝了早茶。梁廣年很開心我們去找他,但比較沉默,話不多。早茶後,我們去了他的家,見到了他的老伴和大女兒。他說,他準備在這裡住一年,然後搬到天河他兒子那邊去。這是我最後一次見到梁廣年。過了不久,我打電話問及他退伍(1965年)後到1976年的經歷,他說他記不清了,要想想。這段經歷,在之前多次和他聊天、採訪他時,他都沒有講到過,似乎有意避開。對於這段時間梁廣年的經歷,我有過種種猜測。

12月20日,我打電話給他,他的電話處於停機狀態。後來我去他住的小區找他,終是不見。

我和梁廣年失聯了。

與梁廣年的交往,是非常日常和平淡的。我對剪髮點的參與,好像不像介入,只是路過與交談、協助,然後慢慢體會。在2016年,我參與居民項目時,我對人說,梁廣年是我學習的榜樣。他以一個長期的日常的身體的行為漸漸搭建出夕陽為民剪髮點。對我來講,好像是重塑了他的身體,這個身體承載了梁廣年的慾望和遭遇。梁廣年對剪髮點的長期建設的行動,慢慢的影響了很多人,其中一些人或多或少的主動參與到剪髮點的建設中,為剪髮點出謀劃策,捐獻水泥,書寫話語,協助搭建的行列。在參與居民項目的時候,我曾計劃出版梁廣年專欄板報,並搭建了鮮花照相館。以此來增強剪髮點已有雛形的自我組織形態——微型社區。這裡談論的社區,不是那種空中樓閣式的空泛的概念。對於大陸人來講,它是一個要重新面對和理解的概念。首先,它不是一種採取文化建構的路徑,而是要深刻理解「社區」一詞中所包含的「陪伴」、「共同關係」、「連接」、以及「共同體」的涵義,從而開展適當的行動,進而探討共同的基礎、連接的對象、以及如何打破不同階層的隔閡。這裡自然而然的包含了藝術家進入社區工作的工作倫理及基礎,以及解決了在今天藝術可以何為的問題。

見到自己

梁廣年在剪髮點的書寫文字反復覆蓋了很多次,這些話語大致可分為三類:領導和政策性話語;人生感悟與名言話語;愛國警句與教育話語等。我相信這些話語精神早已深深融入到了他的骨肉裡面,並在他的身體上反復呈現。而我,也慢慢地發現,這些話語的邏輯大多也在我的血液之中能找到緣由。按年齡,梁廣年算是我的父輩。我生於七十年代,我所受的教育與環境,雖然與梁廣年的年輕時代有所不同。但是,兩代人的話語環境結構並沒有本質的不同。在進行居民項目的時候,很多次,我問自己,為什麼我對剪髮點如此感興趣?我想,這就是我對夕陽為民剪髮點產生持續興趣的真正原因。夕陽為民剪髮點就像一塊鏡子,讓我看到了其中那個隱逸的自己和我的同代人,也看到梁廣年與我自己身上那些烙印是如何通過某種機製作用在肉體和潛意識之中。

這是我第一次有機會如此清晰的面對這個問題。我感到警惕和不安。由此,我開始認知到很多文章中,在字、句、行間中所隱藏的結構信息。在2017年3月,我和我西三村的朋友們一起發起了一個項目「西三電影製片廠」,4月的一天深夜,我站在東新高速橋下,打開手機對準夕陽為民剪髮點,等待有光出現的時刻(剪髮點沒有照明,只有在有人騎摩托車經過、或者有路人打了手電筒、又或者河涌對面有小汽車掉頭時,才會有光)。當汽車不斷經過東新高速橋面,橋墩上傳來有節奏的「哐呲、哐呲」 聲。光,不時的出現,剪髮點廢舊木板上的書寫文字有些象幽靈一樣不時湧現。後來,我把這個片子命名為《夜巡》。在同年9月,在一次美術館展出中,這個片子被斃掉了。大概審查者感覺到了。

2017年10月28日,「西三電影製片廠」項目在深圳圈子藝術中心作階段性展出。我在兩張床單上抄寫了剪髮點廢舊木板上的話語,在其中一塊床單上剪出一塊和一部掃地機器人一樣大小布面貼在掃地機器人上,在展覽期間,機器人會定時自動清潔展廳。這個作品我命名為《清理》。同時,還展出了影片《夜巡》和《白晝》。展覽期間,我邀請梁廣年去深圳看展,梁廣年很開心,他說,他還要請他的學社會學的姪女一起去。但由於,擔心梁廣年的身體(梁廣年有高血壓)和他姪女的時間問題,最終,未能去觀看展覽。至今,都覺得是個遺憾。

再識梁廣年及我

2018年底,我的朋友Abby寫信給我,問及我的情況,下面是我的回信:

Abby:

你好。前一陣特別忙,所以現在才正式給你回郵件,見諒。

我現在的藝術工作基本上還是圍繞西三村展開,現在,我正進行關於西三村的一個項目。這個項目還是關於夕陽為民剪髮點的。作為之前剪髮點項目的延伸,在原來對剪髮點的認知和作品的基礎上,這一次,重點在於——我重新梳理與調研了梁伯生平過往。雖然,梁伯對於他1965年退伍後到1976年這段時間的經歷多次避而不談,這引起了我和朋友們的諸多猜想,畢竟,在1976年到1978年間,梁伯精神失常了(據梁伯講,精神失常是因為不能接受主席的去世和社會的變化)。又依據剪髮點所書寫的文字內容,所以,有可能剪髮點這個實體就是梁伯精神失常那兩年所缺失的重建。如果說那兩年對梁伯是個「黑洞」,那這個黑洞即是剪髮點。在過去這兩年,我常常站在剪髮點,試圖去發現感知。我把剪髮點當成一個「景觀」了嗎,不是。那我為何對剪髮點如此感興趣?我發現剪髮點書寫文字中有些什麼。我正試圖挖掘剪髮點書寫文字之間的話語邏輯(書寫文字大致分為幾類:領導話語、真理話語、人生感悟等)。與此同時,我警惕的意識到——我所受教育的經歷與這些文字之間的關聯。剪髮點書寫牆似乎象一塊鏡子讓我看見「我」在其中。那教育又如何潛在影響一個人的行動和認知缺陷?因此,這個項目的方向是關於兩代人的記憶是如何重疊的和自我清理的。在2017年,我已創作了一個名為《清理》的裝置。接下來,在2019年5月以前,我將順著《清理》裝置的提示,來創作新的作品。新的作品將作為滿宇所策劃的《一個人的社會》的一部分。

這個時期,正是關於梁廣年和他的夕陽為民剪髮點的項目進入到非常尷尬的時候。那時候,我與梁廣年已經失聯了。而我在8月,已經接受滿宇的邀請,帶著這個項目加入他策劃的《一個人的社會》。我擔心,我的一些關於項目的行動會失去某些依據。慶幸的是,這些年和梁廣年的交往,留下了關於梁廣年和他的剪髮點的上百份視頻和錄音資料,還有上千的圖片。還有,在2018年3月24日剪髮點被拆除後,我盡量保留了搭建剪髮屋的所有寫滿話語的廢舊木板,剪髮屋裡的一些工具及梁廣年的書寫手稿、經常閱讀的書籍報紙、經常在剪髮點播放的革命歌曲清單、理髮用的鏡子等,以及和梁廣年多次聊天的記憶。我得以用這些資料和物件,重新梳理梁廣年的生平過往。

梁廣年生於1939年廣東茂名農村,1958年因飢餓而當兵,入南海艦隊。1965年退伍結婚。1976年毛澤東去世後精神失常兩年。大約1983-84年間下崗,下崗後理髮為生。2012年起,他在東新橋下搭建夕陽為民剪髮點,2018年3月因國家棚改政策河道治理被拆除。大約在2018年12月,我與梁廣年失聯了,至今未取得聯繫。這是梁廣年的簡要過往的時間節點。

在這些時間節點中,我非常感興趣於在1966到76年間,梁廣年到底經歷了什麼,在那樣一場運動中,他到底處於運動中的哪一個位置?他是毛反派還是革命派?還是這場災難中普通的一員或被迫害的一個?在這場運動中,其實所有人都是受難者。可惜的是,在2016年至2018年對梁廣年的多次採訪和無數次聊天中,梁廣年對那十年的經歷避而不談。只留下一句:那就不講了。我問他,1976年為什麼會精神失常,他說,「不能接受主席的去世啊」。我相信,作為我的父輩那一代,從大的方面,他們在那個時代的經歷是很接近的。只是在具體的層面,卻是千差萬別。有一點是可以確定的,梁廣年的內心在那樣一個年代,必定經歷了跌宕起伏又異常狂熱、豐富、又荒誕的歷程,個人的命運在這場運動變得極其脆弱。而在我們這一代,對於那十年,能知道確切情況是非常有限的。在剪髮點的書寫牆上,有一句話是梁廣年自己寫的「昨天已過去」,這也許是對應了梁廣年不願意談及的十年和精神失常的兩三年。

2018年10月,在《一個人的社會》項目中期分享交流會上,和分析家劉洋、徐雅珺交流後,我基本能夠確定,如果說,梁廣年精神失常的那兩三年是個「黑洞」的話。那這個「黑洞」對應的就是梁廣年從2012年至2018年所搭建的夕陽為民剪髮點。剪髮點重載了梁廣年失常期間的缺失與慾望,也因此,剪髮點重建了梁廣年的身體及精神意識,同時,又重新打開了自己。這個時候,意識不再是一個虛幻,而同樣歸於肉身的一部分。由此,有一件事可以反復被提及。就是在2017年11月,有人蓄意破壞了剪髮點書寫牆的一角,梁廣年非常傷心的哭了。

梁廣年的「黑洞」、肉身、剪髮點互相糾纏,不分彼此,在真相與現實之間化作一座囚籠,再也無法到達真實之地。剪髮點的建設,梁廣年重新塑造及打開了身體。那些話語邏輯所結構的空間中,曾施加在人身體里的意識形態反復循環。一個人的經歷、教育環境會極大地塑造一個人的肉身和精神意志。而教育環境往往會在潛移默化中去驅使我們的身體。這才是真正可怕的。就像今天的小粉紅。我輩的教育環境是相對單一的,並且被遮蓋了很多。這樣說,並非否認某一種思想的正當性,而是,當這個正當性覆蓋成為單一性時,那就忽略個體的複雜性和正當性。從這個角度講,任何思想政治都是值得懷疑和應當被監督的。

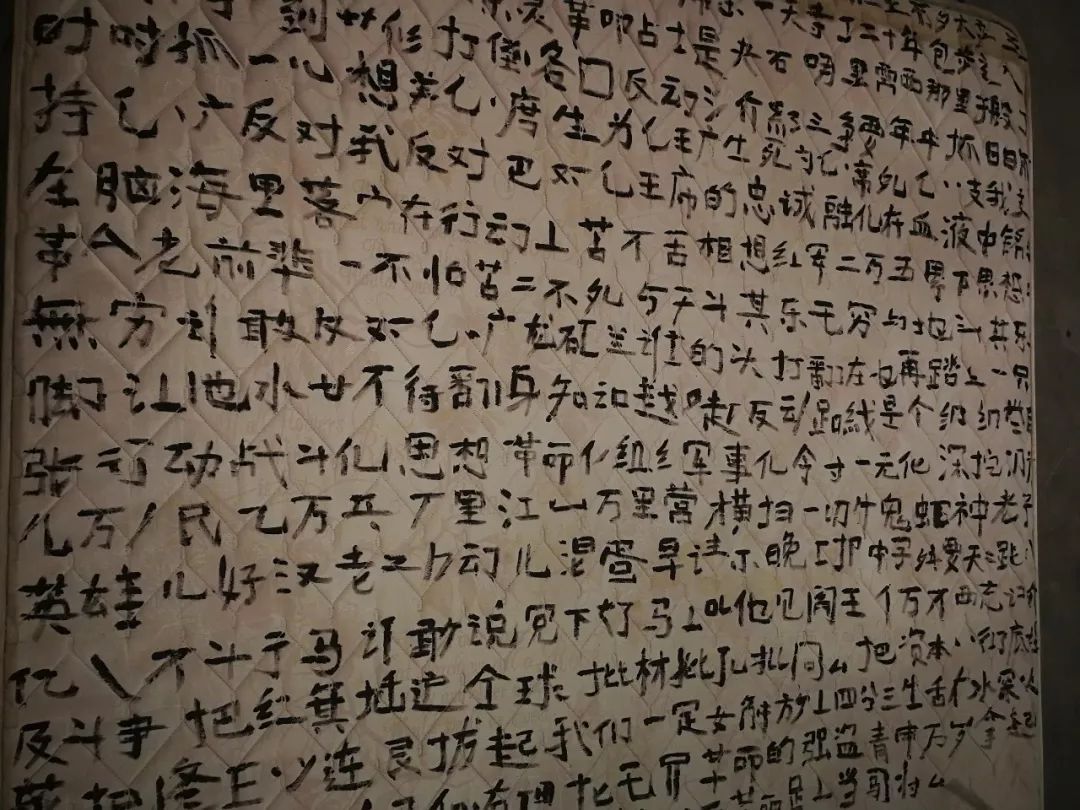

夕陽為民剪髮點被拆除後,每當經過已變成乾淨整齊的水泥地板的剪髮點,看到突究而出的水泥橋墩,很多時候都會幻覺出剪髮點原來的樣子,它像一個幽靈,原來已深入我的身體。我決定「重建」一個新的夕陽為民剪髮點——通過原來剪髮點及訪談中的某些細節,以「藝術」的方式。拆解、偵查、追索是我用的手段。我想看清楚在這些話語邏輯和圖像所製造的空間中的隱蔽。2019年3月,我丈量了原剪髮點佔地面積的詳細尺度,又依據剪髮點的照片通過偵查手段計算出剪髮屋長寬高及一些細節的具體尺寸。依據這些尺寸和剪髮屋幾個面的細節用圓鐵線製作出夕陽為民剪髮屋外輪廓,這個剪髮屋外輪廓盡量在細節上某種程度的去接近真實的樣子。我用百度追索了剪髮點書寫牆上幾百句書寫的話語,追索這些話語的詞源及話語產生的相關圖像。這些話語的詞源五花八門,相關的圖像大多更是讓人啼笑皆非。有朋友質疑這種追索的有效性,建議我用谷歌會好些,但我沒有VPN,更覺得用百度更恰當。畢竟,我們的大部分人都處於這樣的環境里。而有時,我相信用謬誤的方式更能接近事實的真相。在追索相關圖圖像的時候,我大概用了三天,到第二天,我產生很多次放棄的念頭,因為追索的結果是多麼的無聊,並且,眾多的圖片很多時候讓人難以選擇。在第三天,我快接近嘔吐時候,我發現,追索到的圖像類同性和相似性越來越高。電腦似乎對我有了相對足夠的「瞭解」。一種算法在支配我行動的結果。這種算法,我可以理解為基於某種系統結構模型而建立的又或者依據某一心理結構模型而建立起來的。大數據依據一個人的行為軌跡並把它處於系統模型算法中,以至於我得到了那些追索的圖像。在《一個人的社會》展出現場,我還使用了一張床墊,我蒐集了文革的經典語錄,把語錄文字拆解成部首和獨立筆畫,書寫在床墊上。算是對梁廣年避而不談1966年-1976年經歷的反應。

一封信

在我非常拖沓而又糾結地撰寫這篇文字的時候,因為與梁廣年失聯了,總覺得有話對他講。我決定寫一封信給梁廣年,現在是2019年,信寫給1976年的梁廣年。

首先,寫這封信是個虛構的概念,因為我是在2019年寫信給1976年的梁伯。這個項目進行到現在,我總覺得,也因與他失聯了,但還有話對他講,所以,我選擇寫一封信給他,而收信的梁伯是1976年的他,雖然,這事實上是不可能的,但對我來說,這個行動,具有很強的存在的意味。我之所以把梁廣年閱讀信的時間定在1976年的某一具體時間(我想象中這個具體時間是文革結束,毛澤東去世那一刻,又在梁精神失常之前),是因為梁收到這封信,看到這封信後,我有種願望,希望能夠讓他放下或舒緩某種執著,而不致於隨後精神失常。

梁廣年:

你好!見信勿驚。

我叫喻旭東。現在的時間是2019年,也就是說,我是在你的未來寫這封信。我是在2012年認識你,按年齡,我算是你的晚輩,你叫我老喻,我叫你梁伯。你和我曾同住一個小區,只是在2018年年頭,你搬離了小區。自2012年起,你在小區旁的東沙橋下用木板搭建了一個剪髮點,幫助他人理髮。你把剪髮點命名為「夕陽為民剪髮點」。從「為民」這兩個字可以看出,你是一個總是為他人著想,總是想著幫助他人。你的理髮點的剪髮收費是讓客人隨意的,看得出你並不在乎這個。在剪髮點你交了很多朋友,路過的人也為你稱贊。你的剪髮點很有特色,剪髮點的牆上書寫了許多你親自挑選出來的良言。人們都喜歡在剪髮點拍照存念。你喜歡在剪髮點大聲播放「社員都是向陽花、北京的金山上.....」等歌曲,時常把我們帶回過去的時光。在2012年到2018年間,我有幸參與了你的剪髮點的建設,我們建立了美好的友誼並相互信任。

你和我講了很多。你說你出生於1939年,1958年因飢餓而選擇去當兵,成為南海艦隊的雷達兵。在部隊學會了理髮。1965年退伍並結婚。除了這些,當然你還講不少細微的閱歷故事。我見過那把陪伴了你幾十年剪髮刀,它充滿故事和余溫。我知道,你在閱讀這封信的時候,正經歷著你人生最巨大的灰色時刻。此時此刻,我無法勸告你太多。雖然你從未給我講過1966年至1976年經歷,我猜想你一定豐富又激烈的經過了這段時期。但無論如何,一個人也不應該因為某件事而停止追求新生活意義的嚮往和權力。我想你一定能夠安然度過這巨大的悲傷。我記得在你的剪髮屋牆上,你親筆寫了一句話「昨天已過去」。我看了很感動。

最後,我要告訴你的是,你的老伴、你的兒子、你的兩個女兒都很好。你的老伴身體有些小恙,可以算是年齡大了的緣故;你的兒子是公務員,成為一名人民警察,也算是接過了你的衣鉢;你的大女兒身子有些弱,不過生活自理不成問題;你的小女兒結婚了,有了可愛的小孩。

望一切安好!

喻旭東

2019年10月23日

一個人的社會 | 第一期展覽

時間:2019年6月23日-7月22日

地點:廣州市番禺區新造鎮海傍路4號 新造當代藝術中心

藝術家:

寧靜 x 余秋呈

劉鐵民 x 陳巧真

滿宇 x 徐坦

李珂 x 徐然 姚鶴立

山河 x 徐琳瑜

梁廣年 x 喻旭東

劉超 x 劉偉偉

石炳煌 x 謝劍波

李莉君 x 東啓

唐昌旺 x 唐浩多

出品人:藍海騏

項目發起人:李一凡、徐雅珺、劉洋、滿宇

策展人:滿宇

策展助理:翁欣欣

展覽執行:李樂

主辦:

協辦:

鳴謝:

【一個人的社會】藝術計劃

此次藝術項⽬以精神分析的理論與實踐為理念參考,邀請藝術家與精神分析家一同針對社會中的不同個體進行⽥野研究與實踐工作,通過一系列的會談、討論班、協同創作、展覽等活動對社會中的「⼈」之精神狀況展開理解、對話、認知和行動。這個項⽬的初衷是為了在當下的社會語境中,嘗試重新指認⾏動的主體。

沒有人例外,我們生活在一個共同的語境中,但由於遭遇的偶然性,每個人有著自己的上下文。《一個人的社會》將具體的個人作為工作的第一現場,藝術家處在一個無知的位置上:自身的歷史、家庭與社會關係將得到重述。作為一個持續項目,我們期待通過不同階段的工作積累,圍繞著主體的現實,在不經意的日常行為中和無處不在的權力話語這一緯度上,呈現個體特殊的主體邏輯與社會現場之間複雜的張力關係。在這樣的工作中,我們能夠更為清晰的看到那些瑣碎或者嚴謹的觀念、日常或者異常的行為、那些所謂高級或者低級的審美趣味與個人遭遇之間的關係。那些各式各樣的意識形態神話即便是在日常的層面也需要被權力的幻象結構所支撐。

我們期望藝術家的工作遵從「從現場到現場」的原則,因此項目的完成會根據自身要求以不同的方式結束。這裡的現場到現場,強調的是藝術家始終在秩序的生產環節中工作,而展覽只是對整體工作的一個階段性呈現與交流。《一個人的社會》第一期曾於2019年6月23日在廣州新造當代藝術中心展出,由十位藝術家與他們的合作者共同參與;目前新一期的十二位藝術家正在進行田野工作,第二期展覽將於2021年8月在香港展出,由亞洲民眾戲劇節協會主辦,香港藝術發展局資助。

此項目由李一凡、滿宇和兩位精神分析家劉洋、徐雅珺共同發起。第一期的策展人為滿宇,正在進行之第二期的策展人是劉南茜。我們期待持續的工作可以將對主體的重新認識帶入我們未來的常識,以面對個體在社會實踐中所遭遇的內外困境。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐