因為牛的緣故:讀E. E. Evans-Pritchard《努爾人》

E. E. Evans-Pritchard, 1940, The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people. Oxford University Press.

唉!古實河外翅膀刷刷響聲之地/差遣使者在水面上,坐蒲草船過海。先知說:你們快行的使者,要到高大光滑的民那裡去。自從開國以來,那民極其可畏,是分地界踐踏人的;他們的地有江河分開。 ──《以賽亞書》18:1-2

請讀者原諒我的武斷:沒有什麼事情比重讀《努爾人》更適合迎接牛年了。在這個時代,為早已作古的白人男性學者辯護,似乎是一樁不可饒恕的罪過。畢竟很多時候,我們視某些作品為經典,只是因為同一時間的其他嘗試被性別、種族、語言、體制等因素排除在正統之外。但我必須坦承,在所謂的經典人類學作品中,我確實特別喜歡《努爾人》。而在我有限的閱讀裡,我也暫時想不到任何一本出版於那個年代的民族誌,在大膽、簡約與優美之間的拿捏,能夠與《努爾人》相提並論。

身為來自殖民母國的白人,Evans-Pritchard的田野工作卻不平順。英埃蘇丹政府前一段時間密集的鎮壓與肅清,讓努爾人對他充滿敵意。「你是誰?」他詢問一位努爾人的名字,對方回答:「一個人。」另一天清晨,政府軍包圍了Evans-Pritchard當時暫居的一個努爾營地,要求居民們交出不久前領導反抗運動的兩位預言家,人類學家發現自己的處境尷尬,匆忙離開了這個難得融洽的田野地。在《努爾人》的導言裡,我們看到類似的困境一再出現。然而,這些斷斷續續的田野工作卻被Evans-Pritchard鎔鑄成各自獨立、卻又高度連貫的「努爾三部曲」。

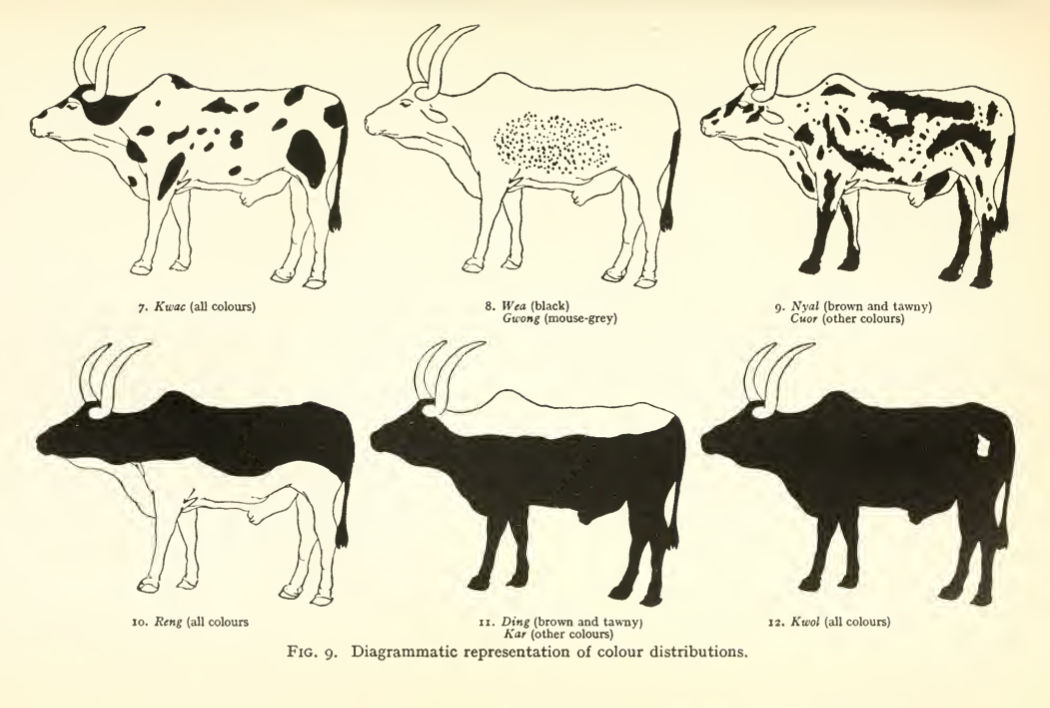

三部曲的第一冊《努爾人》探討的是生業型態與政治制度,但光看目錄,我們就可以知道整本書最關鍵的論點:若要進入努爾人的世界,必須從理解他們與牛的關係開始。努爾人仰賴牛奶作為主食,努爾人需要牛來成家立業,努爾人用最喜愛的公牛的名字稱呼自己,努爾人吟詩歌頌牛的美好,努爾人透過牛與鬼神溝通──努爾人是寄生在牛背上的人群:「他們時時刻刻都在談論他們的牛。」人類學家拋出的問題像是迴力鏢,最後必然兜回牛身上。

努爾人在乾濕季交替之際遷徙,逐水草聚散的過程構成了努爾社會生活的基本韻律,這一切都是因為牛的緣故。其實,這個論點完全可以倒轉過來變成「因為生態限制所以高度仰賴牛隻」。但Evans-Pritchard不僅要強調生態環境與社會生活的交互作用,更重要的是,從努爾人的角度來看,牛才是核心。Evans-Pritchard大概不會想幫自己取一個公牛名字,但這種向當地人的語意範疇挪移的分析,奠定了人類學這門知識的特色。

圍繞著牛的社會韻律,Evans-Pritchard帶著讀者從結構性的角度理解努爾世界的時間與空間。於是,我們這才進入到《努爾人》中最著名的三個章節:政治、宗族與年齡組織制度。不存在掌握實權的政治首領,努爾人的政治秩序,是以對立又整合的分支結構來運作。更極端地說,「我是誰」這個問題的答案,取決於發問者的相對位置。政治結構不僅與親屬宗族高度重合,親屬宗族更是以空間地域的語彙來表達,而空間地域的界定,又讓我們回到了水草的問題──於是,一切都是因為牛的緣故。

以牛為圓心,Evans-Pritchard講述了一個首尾相接、各章論點彼此嵌合的故事。關於一本好的民族誌應該是什麼樣子,《努爾人》給出了至今仍然非常有力的答案:專注於田野當下所發生的事,用當地人的核心關懷貫穿不同面向的材料。Evans-Pritchard並不是沒有意識到努爾世界經歷的劇變,只是他選擇強調特定時空切片裡那些看似永恆的成分。

在疫情期間重讀這本書,我注意到除了牛以外,不起眼的物種如何造成努爾社會的變遷。尼羅河上游一直是個蚊蚋「翅膀刷刷響聲之地」,季節性的遷移是為了防範侵擾牛群的蚊蟲,而在Evans-Pritchard抵達田野地的半個世紀前,牛瘟從阿拉伯傳入蘇丹,徹底改變了努爾人的日常生活。他們對丁卡人(Dinka)的襲擊掠奪變得更加頻繁,反過來強化了政治與宗族分支的重要性。

《努爾人》還有更多值得推敲的細節,比方說,為何Evans-Pritchard選擇本文最一開始的舊約篇章作為全書序言?未來或許有機會介紹的《努爾人》續集《努爾宗教》(Nuer Religion),提供了我們其中一個角度的答案。所以,在因為《努爾人》是「殖民共謀」或「過時理論」而把它丟進大掃除的資源回收桶之前,手下牛情吧。那些遠遠溢出了結構功能論框架、卻又各安其位的田野材料,其實呼應著「有關人類學」的簡單信念,那就是民族誌的價值往往比理論更雋永。這也是為什麼「有關人類學」以介紹民族誌,而不是人類學理論史為目標。在這個時代,我們迫切地需要從雜訊中提煉故事的能力,而這正是集各種原罪於一身的《努爾人》可以教我們的一課。

祝大家牛年平安順心。

Sir Edward Evan Evans-Pritchard(1902-1973)是英國人類學家,他在倫敦政經學院(LSE)期間受業於Malinowski與Seligman,最早的田野地是北非的Azande,並以Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande(1937)一書成名。1930年代開始,Evans-Pritchard開始在Nuer地帶進行研究,期間受到Radcliffe-Brown的理論影響,最後集結為努爾三部曲出版。他長期任教於牛津大學(University of Oxford),指導了包括Mary Douglas、Talal Asad與M. N. Srinivas等下一個世代的重要人類學家。

關鍵字:政治秩序、親屬、生業型態、人與非人、非洲

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐