日常爐灶,文化人情——訪《小食部》作者鄒芷茵

文|王瀚樑

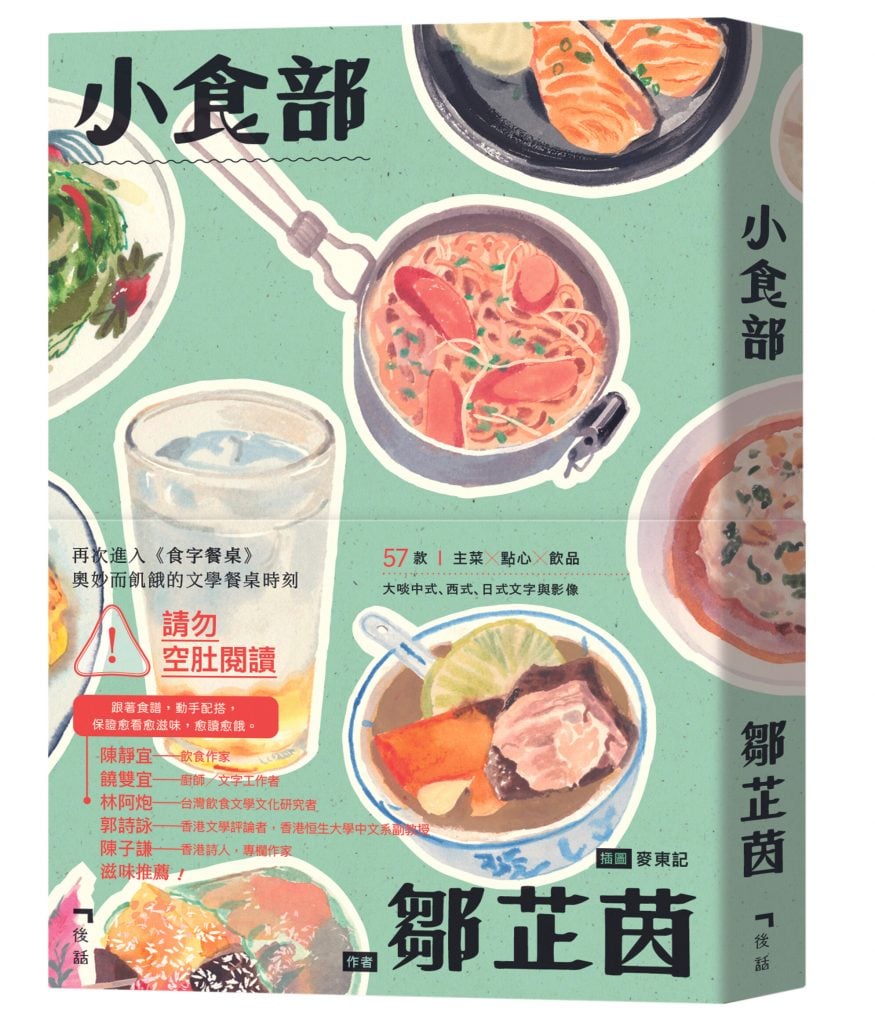

飲食本是家常事,在網絡年代食評隨處可見。不過鄒芷茵所寫的飲食專欄,卻並非尋常可見的食評。本身從事文學研究,曾獲中文文學創作獎、青年文學獎,著有散文集《食字餐桌》,結合研究者和作家的雙重身份的鄒芷茵,在專欄中既寫飲食,同時將各色各樣的文學典故與歷史資料順手拈來,文藝光影穿插在粥粉麵飯之中,把一道家常便菜寫得五味紛陳。緩緩讀著她新近出版的散文集《小食部》,尤如喝下一碗老火湯般滋潤而營養豐富,非一般速食快餐可媲美。她笑說寫飲食文章與烹調同理,最重要的是用心。「不是隨便把食材放進鍋裡,不然每餐都是吃火鍋。」

餐桌上的文學滋味

在恒大中文系任教的鄒芷茵,在教學之餘,一直從事香港地誌、報刊及飲食文學研究。她本身亦是飲食雜誌長期讀者,更是飲食專欄作家杜杜的書迷。「杜杜是其中一個啟發我的作家,他的每一本作品我都可以讀五次以上。還有劉健威的專欄,我差不多每一期都會看,有時他會說一些文壇的故事,或者關於文學的回憶。從他們的作品中,可以看到一種生活的質感,感受到當時文藝青年的生活與氛圍,一種理想和自在的狀態。我喜歡將文學寫進飲食專欄之中,都是受這些70年代文藝青年的影響。」

鄒芷茵由飲食文學的愛好者、研究者,到擁有自己的專欄,成為飲食專欄作家,是從《聲韻詩刊》撰寫專欄開始。當初她介紹香港詩人如何寫飲食,並將專欄文章結集成《食字餐桌》,之後她改到《明報》寫飲食專欄。新近出版的《小食部》,輯錄了這幾年她在《明報》所撰寫的文章。在書中各樣食材分門別類,如「湯水部」、「海鮮部」、「蔬果部」等等,讓讀者有如走進包羅萬有菜市場之中。鄒芷茵以食物為題,穿插不同經典名作,引用中外文學典故,間中串連到她所喜愛的電影或動漫。從咖啡說到六十年代的「文青聖地」巴西咖啡店,說野餐談到西西的《我城》,寫涼茶寫到舒巷城、胡燕青與梁秉鈞的詩作。即使簡單如一道煎檸檬豬扒的菜式,她亦翻閱到本地專欄作家司明在六十年代寫下的文章,一道尋常小食也頓時變得充滿歷史感。鄒芷茵指她的寫作方式,就如食譜一般按步就班。「首先是感受自己的感官反應,之後了解其他人怎樣說這件事,研究它的歷史、典故,然後再有自己的創作。這三件事的次序可能不同,但是要完整地做好,不是自己想到甚麼就寫甚麼。」

一字記之曰,心

在港產片《食神》之中,唐牛示範即使是一碗平常的嗱喳面,也可以煮得異常美味,更在「食神」面前拋下當中訣竅 :「一字記之曰,心!」而在《小食部》之中,鄒芷茵所寫的食物往往如嗱喳面般隨處可見,不論是一碗茶餐廳的「例湯」、一盒沙甸魚罐頭,或是一碟番茄炒蛋。平凡的食物,當中的故事也可以寫得與別不同、耐人尋味。當中的要抉,同樣是用心。鄒芷茵說,「飲食文學,是將原本屬於感官的世界轉化成文字。將飲食中有趣的細節和大家分享,這過程之中必須要反覆思考。如果只是單純覺得好吃,寫出來只是浪費版面。我很希望讓人知道那些食物是有來歷的,不只是將網頁上找到的資料變成自己的文字。」

要用心寫好一篇文章,也與烹調一道菜式相似,食材或者資料既要完備,同時不可忽略每道細節,做到色、香、味俱全。鄒芷茵笑說自己為了寫一篇「沙嗲醬」的稿,到店舖買了十瓶沙嗲醬回家,了解不同沙嗲醬的味道,「老闆還以為我是食家!」除了「味」外,她指近年了解到,飲食並非只是關乎味覺,實際上首先接觸到一道菜式的,是視覺和嗅覺。不同感官的接收,同時構成了食物的觀感。為了替專欄的菜式附圖,她在家中煮好菜餚後,還會好好佈置一翻,添上蔥花、沙律菜,為其拍照後才進食。「單單是煮一個麵,平時煮十分鐘便可以食,但加上拍照的步驟,真的要用上一個小時。因為要拍很多張,還要調較顏色,令食物呈現得比較好看。」在《小食部》書中,她亦邀得本地插畫師「麥東記」麥震東(Don Mak)親自操刀,以圖畫呈現小食的滋味,色彩繽紛的畫作同樣使人看得津津有味。若然看到垂涎三尺,書中還附有小食譜,讓讀者可以隨時拿著書本動手做菜。

茶餐廳的油膩與混雜

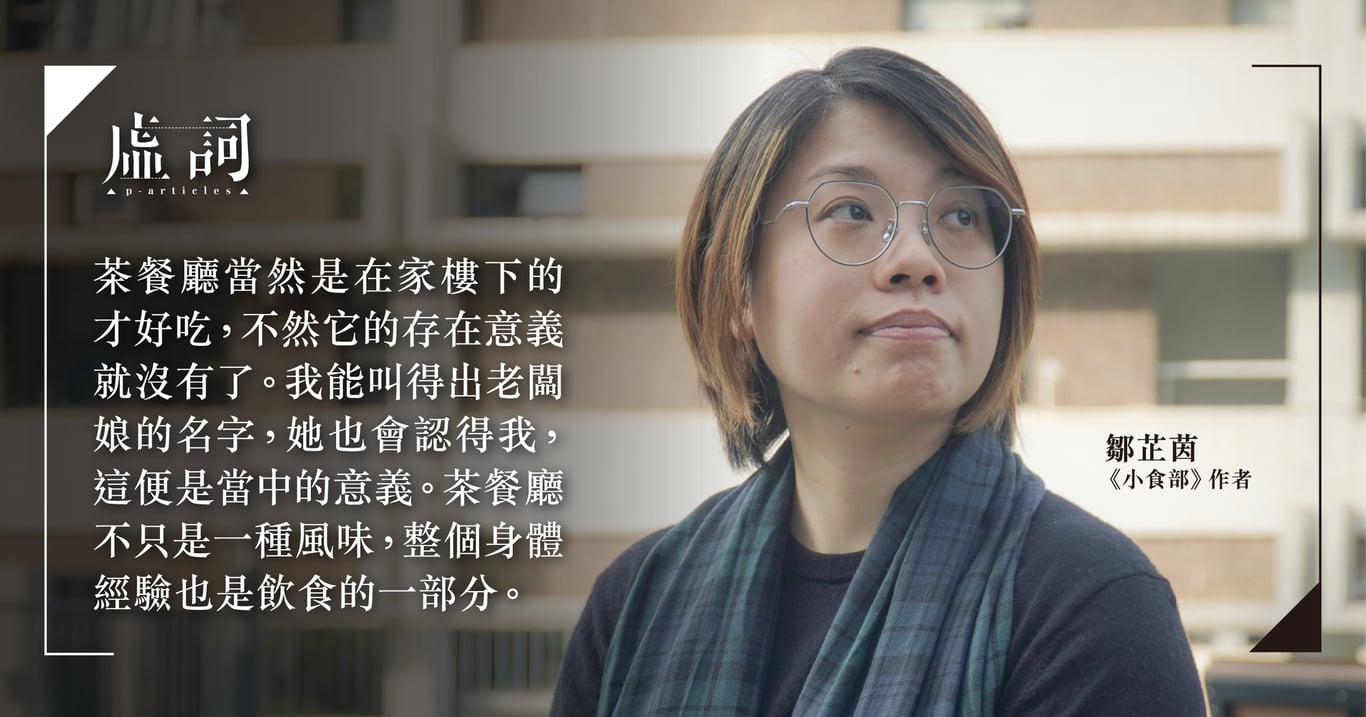

鄒芷茵笑言自己不是「美食家」,只能稱為飲食作家,因為她在書中所寫的菜餚大多都是家常便菜或日常小食,她的文章也不如「美食家」般,為食物的好壞定下權威的標準。「米芝蓮那些才是美食,我會特意寫一些難吃的、或者大家覺得平常的食物。我也不會因為寫飲食,而在生活上對飲食有很高要求。我很喜歡在街上到處吃,或者每晚食茶餐廳都無問題。」有朋友知道她喜歡到茶餐廳吃飯,向她推介一些特別好吃的茶餐廳,她卻回應說,「茶餐廳當然是在家樓下的才好吃,不然它的存在意義就沒有了。我能叫得出老闆娘的名字,她也會認得我,這便是當中的意義。茶餐廳不只是一種風味,整個身體經驗也是飲食的一部分。」

茶餐廳的市井、雜亂,不是人人都欣賞,台灣作家龍應台便曾經形容香港的茶餐廳是一個「油膩膩、甜滋滋的地方,匆忙擁擠而喧囂,有人硬是站在你旁邊瞅著你的位子」。但對於鄒芷茵而言,茶餐廳卻是一個令她放鬆的空間。她笑說,「就是要有這種油膩的感覺,那個西多士才會覺得特別好吃。回家弄個一模一樣的西多士,也總是覺得差一點點,就是沒有那種霉霉的感覺。」

香港的茶餐廳向來受本地作家所喜愛,以致頻繁地出現在香港的文學作品之中,例如陳慧的〈旺發茶餐廳〉、也斯收在《後殖民食物與愛情》的〈愛美麗在屯門〉、陳冠中收在《香港三部曲》的〈金都茶餐廳〉等等。潘國靈曾在專欄文章〈茶餐廳危機〉中寫道,茶餐廳象徵著一種「香港精神」。「大概就是靈活處世風格,充滿市井智慧;另外作為茶樓和西餐廳的中西雜交,有着獨有的混雜性或曰『半唐番』特色。」在作家筆下,茶餐廳仿似就是香港文化的代名詞,象徵著香港這個前殖民地的混雜性與生命力。而同樣喜愛食茶餐廳的鄒芷茵,則覺得隨著時代更迭,茶餐廳對於香港也有著不同的意義。「來到現在的香港,茶餐廳的混雜性其實已經內化了,我們可能要脫離後殖民的框架,以新的角度去理解茶餐廳的文化。我覺得這種飲食文化,是能夠反映香港認同轉移的一個重要面向。」

在香港逐漸看不見香港

就如一碗茶餐廳即食麵,忽然之間蔚為風潮,成為全港熱話。原因無他,皆因四個字——「香港製造」。而這種味道如今買少見少,正因為快將消失,才會被人珍視。當年陳果在電影《香港製造》中寫下一句對白,「當你未嚟得切去改變嘅時候,呢個世界已經唔同晒。」1997年的電影仿如預言今日的香港,鄒芷茵形容在香港從事飲食研究或寫作,其中一樣最困難的地方是,香港的一切改變的太快。「正如我在研究的那間餐廳,轉眼間又結業了。當我希望深入其中的時候,那些東西就已經消失了。」

今日在香港消失的,並不只是小店食肆,還有曾經琳琅滿目的街邊小食。「過往香港有很多街邊小食,因為這個城市是適合步行的,你不會突然開車去小食店買一件小食。現在香港是不是仍適合到處吃呢?以往在街邊很容易買到的缽仔糕,現在已仿佛變成了童年回憶,幾年沒吃過了。甚至是煎釀三寶、雞蛋仔、鹽焗蛋,現在也不是常常看到。香港還剩下甚麼街頭小食呢?」或許所有屬於香港的特色,現在只會保留在繽紛夜市或者美食車之中。仿如將街上的霓虹燈統統拆下,然後被放進博物館之中。

這香港已不是我的地頭,就當我在外地漂流。在《小食部》中的〈老火湯〉一章,鄒芷茵寫道,「也許有天,我們逼不得已要離開這個城市,搬到沒有老火湯的地方去。」問到她如果真有一天要離開香港,最掛念那種香港食物?「我會說是西多士,還有蛋撻,這兩樣東西很難令人忘記。」既然提起蛋撻,那麼她是「牛油皮派」,還是「酥皮派」?她笑說,「我會說是好吃的牛油皮,但現在很難找到了,像缽仔糕一樣。我小時候住在九龍城附近,最喜歡食豪華餅店的牛油皮蛋撻。現在大家普遍喜歡吃酥皮,因為街上買的很多牛油皮實在難吃。正如你吃過很難吃的海膽,就以為海膽不好吃了。」在1970年代開業的豪華餅店,是九龍城的老字號,連「發哥」周潤發也是餅店常客。在2022年曾宣告結業,由連鎖咖啡品牌接手後重開。原本價廉物美的街坊小店,現在轉化成高檔懷舊餅店,就像近年許多變得光鮮的茶餐廳和冰室一般。名字與味道或許依舊,只是欠缺那份「油膩」的質感,有如這個城市的隱喻。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!