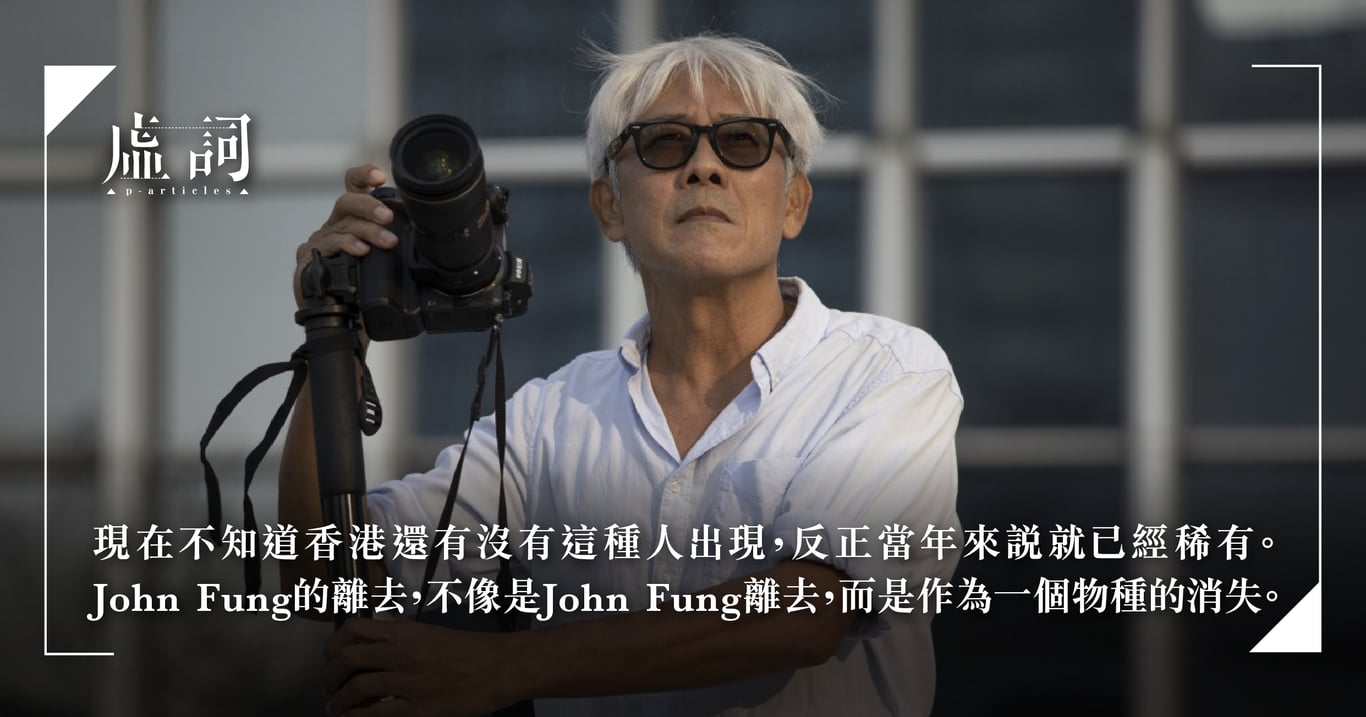

【悼馮建中】一個物種的消失——記John Fung

文|李照興

第一次認識John Fung已經是在西貢的Black Sheep。晚市,沒有人,又或根本沒開鋪。他一個人坐在空空的餐廳或酒吧。是的,一個中年男人開着一間無客人的店播放着Tom Waits。那應該是當時為止,認識的人之中,一樣最cool的事了。較少人提起的是,他還演了戲。在陳耀成的《浮世戀曲》演過一角。所以是店主、客串演員、廚子,但更被記得的,是作為攝影師。

後來他不開店了,天后的The Edge,他周末就來,一個人坐角落。輪到我放Tom Waits。不做非洲雞太繁複,教做一味黑豆雞翼。

John Fung(是要全個名讀的,不叫阿John) 看來就是那種二十歲就老定了的成熟感,以至後來快三十年後了,見到他還是那個look。粗黑鏡框,只是銀髮比例隨年月會增長。他一個特點,是就算不熟,可能都會直接問些普通人覺得離題的問題,那可能就是那些「人生的問題」(喂,啱啱至識,你問我工作的意義?)。

那些可能讓人覺得是故弄玄虛的提問,如果對女子提出,有時令人覺得是一種搭訕。「你眼神為什麼帶憂鬱」,認識夠深,才肯定那是他「真正的提問」。就是他常常跨過需要年月才能建立的低設防,直接就想觸碰事物的本質。

簡單而言,就是一種對存在本質的提問。所以也不奇怪,他一般都不笑。他甚至聲稱,苦笑已經是他極限,是他最後的設防。

那並不代表他不開心。又或者,典型的John Fung式反問:點解一定要開心?

比起談攝影,更多記得的是他說的各種城市與生活事件的印記。半世紀前馬達加斯加的草坪(他在那裡出生),70年代拿起相機香港街拍。那個從維園保釣運動就走過來的人,講到如何打架,如何被拉。那已經是近五十年前的另一場運動。

又或者未有地產霸權這形容前,他就痛批這城市的建築、政策、空間如何令人窒息。

於是,我們後來看到他概念整體又表現得力的「樓花」系列就不會奇怪。空間與人,是他長期關注,可能大草原的經歷深刻在腦海,可以想像由那天崖海角跨過印度洋、澳門再到密集恐懼式的香港之對比。

有一陣,香港不少攝影師和記者都住在離島。有些只是過客,但他似乎頗喜愛住在那裏。所以有些晚上,喝過最後一杯酒之後,還是可以一同走路10分鐘到港外綫碼頭搭夜船。

與記者配合採訪拍攝的話,他是那種帶禮貌的微笑(苦笑?),稍為保持一點距離,你有你採,然後同時間或之後,就自把拍攝完成的風格。似乎更喜歡在任務完成後的交流。

他拍的照片,如果是拍人的話,可能不是那決斷瞬間之老套,反而是有種觀察過的滯後,認為要稍為細看,事物才得以呈現,至少是他想要呈現的。可能理念上,也是來自他人生觀,別以為對面前的很了解,其實你一無所知。

他講到一個新系列,就是他後來的樓花系列,有一次戶外談話中,他就隨手抽出一個類似鏡的物體,照着對面的高樓大廈,叫我從中窺視。用另一個角度,以至中介體,看到一番類似是繁華、石屎森林、山巒並置但又帶扭曲的風景。後來我們會知道,出來的就是這個系列。實在要對這樓花系列再多一些關注。它對香港建築的顏色、脈絡、組合、結構、形態(如相當香港獨有的涼衫架),進行了海市蜃樓式的拼貼與對倒,看了成品,才發現最初給我看時所產生的語言描述完全用不着。那看似繁花式的盛放,密集得來,其實更多是焦慮與恐懼。那個浮城。

現在不知道香港還有沒有這種人出現,反正當年來說就已經稀有。John Fung的離去,不像是John Fung離去,而是作為一個物種的消失。

缺失的未必是拍城市與人的衝動,而是那種對於生活的旁觀距離和提問。以及那一個時代的攝影師的帶點城市浪遊的生活形態。

不妨記住的是那張愁眉苦笑。

有冇開心過㗎你?

點解要開心?

PS

以上是90年代中期認識之後的點滴。至於原有其前史,由70年代始的海運、巴西咖啡傳說,那個七十年代就因特立獨行被張偉男稱「非洲佬」並記在《年青人周報》則是另一章。那時據說是剪平頭裝。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐