我的足球中国

(注:本文为重发版,第一版在5月22日发在平台上,但后来想加几张配图误将原文隐藏,方才发现无法恢复。故只得添加配图后重发一版)

读到梁先生的命题,首先想到的是余华的《十个词汇里的中国》。这是我那台在去年正式退休的Kindle上的第一本电子书,也是我所读过的第一本政治类的杂文集,同时亦是第一本所谓“禁书”。我还记得当年读到余华讲他幼年关于“革命”的趣事、对于“人民”的认识变化以及对“鲁迅”的情感变迁时的心潮澎湃。甚至我第一次了解到天安门的故事,也是在此。然而我既没有余华这样的文采飞扬,故而能写的只是尚还青涩的二十年的个人感受;又不如梁先生那样的见多识广,无力呈现一个“横看成岭侧成峰”的中国。因而,我想只能在这里浅谈几句我令自己感切最深的那个“中国”。

一、

足球所联系的,就是这样一个平等而非政治性的、纯粹的共同体。姑且借用数学的话来讲,这个共同体就是一个集合、纯然外延性的集合。若把前面的话用更直白的方式表达出来,那便是中国球迷那个老生常谈的“钱学森之问”:为什么13亿个中国人找不出11个会踢球的?

可能是时而关切台湾的族群与统独议题的关系,一说起“中国”,难免会想到“中华人民共和国”、“中华民国”甚或“中华民国台湾”的论争。而若是回到大陆的语境,则“这就是‘中国’”、“厉害了,我的国”乃至数不胜数的“中国道路”“中国特色”争相映入脑海。我高考时的语文作文题,也正是要求结合关于中国的“一带一路”、“高铁”等十个关键词对外国留学生介绍中国——想来荒谬,这竟和梁先生的倡议有了些神奇的巧合。

而若将记忆再向前追溯,回到第一次对于“中国”这个词生发出超乎于僵硬的课本以外的个人情感的时刻,应是在2013年一场中国足球队的比赛。彼时我刚刚开始喜欢足球,而那也是我头一回完整收看实况直播(严格地来讲不是,据我父母所言,日韩世界杯的时候他们就曾带着尚在咿呀学语的我在社区公映的大荧幕前看过中国队的比赛)。那一天,中国队在主场对上伊拉克队,比赛的胜负关乎能否进军两年后的亚洲杯。在那个风雨交加的夜晚,尽管伊拉克队大半场比赛都少一人作战,但0-0的比分一直保持到了最后一分钟。还好,终场前中国队在乱战中打入了关键一球。我早已忘记当时是自己是如何庆祝的,但那种在90分钟的紧张、失望与绝望后一瞬之间突然爆发的由地狱转入天堂般的喜悦,这种球迷独享的快乐我是第一次切身体会。

足球之于中国,是个奇怪的存在。与改革开放后中国经济起飞相伴的,是中国足球以同样的速度向相反方向的坠落。90年代,中国队第一位洋帅施拉普纳的一根白头发曾经登上过春晚;而到了21世纪,它却是以在相声小品中被调侃做梗的丑角姿态重回这一舞台。

那届亚洲杯预选赛也是中国足球最低谷的时候——在世纪初还能进军决赛的中国队,已经在为能否拿到亚洲杯的门票而犯愁了。尽管主场1-0赢了伊拉克队,然而在最后一场做客再次对阵同一对手前,中国队还没有锁定出线资格。而剧情似乎注定要向得更加精彩的方向发展——那场比赛中国队早早地三球落后,来到了淘汰边缘。受限于当时初中校舍简陋的条件,我和一个好哥们只得在熄灯后昏暗的厕所里,一面听着广播里的实况转播,一面用诺基亚手机凭着时有时无的2G网关注与中国队争夺出线资格的黎巴嫩队的比赛。3月的武汉在夜里真有点春寒料峭。半掩的窗户里的阵阵春风颤动着小便器旁几张新结的蜘蛛网,也吹得只穿着内裤和单衣的我们直打冷颤。耳听着比赛时间一分一秒地流逝,绝境中的中国队获得了一粒点球!听到点球罚入的消息,我们双手紧握,感受着那来自对方激烈跳动着的心脏的炽热——我们克制着高声呐喊的冲动,直怕会惊动了宿管阿姨。最后正是凭借着这个点球,中国队以一个净胜球的些微差距进入了亚洲杯。在再三确认了所听到的并非杂音而确然是终场的三声哨响的那一刻,两个少年从彼此眼中天真的喜悦里第一次如此真切地体会到了一个叫做“中国”的、被足球连结在一起的共同体。

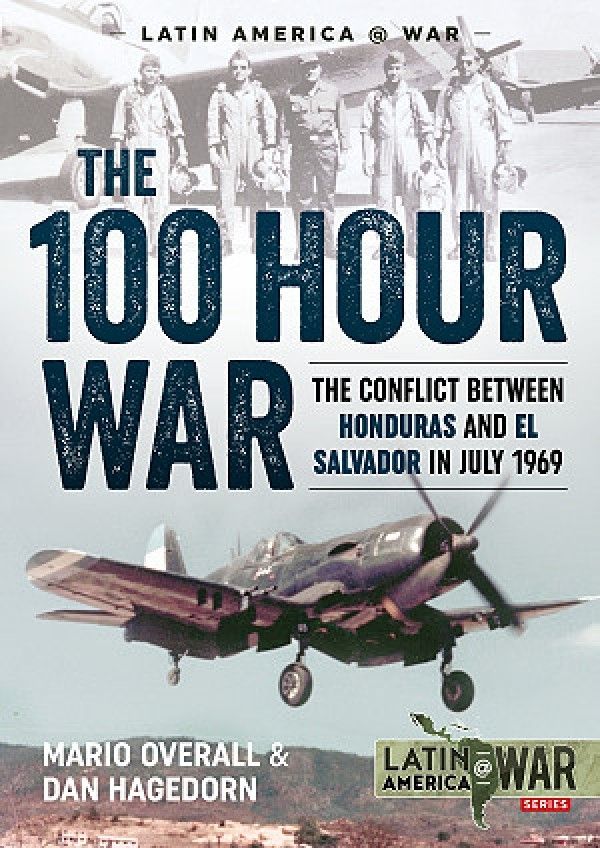

都说体育有团结人心的作用,那一晚我有了切身的理解。而放眼所有的运动项目,恐怕足球在这方面是最突出的了。举一例可资证明:1969年,一场世界杯预选赛竟然最终导致了萨尔瓦多与洪都拉斯的兵戎相见——每每回想起这场人类历史上独一无二的“足球战争”,在慨叹战争的荒诞与混蛋之余,也不禁体味到足球对于两个共同体的重要意义。

究其原因也不难理解:放眼所有的运动项目,足球最为强调团队的作用。最简单却也是最首要的,少有体育比赛能在上场队员数量上同足球相比;其次,相比于其他运动,足球比赛的胜利也更依赖强调团队的协作而非只是个别球星的突出发挥。这一点只需将足球迷与篮球迷进行一个对比:相比于篮球迷,足球迷中“队粉”而非“人迷”的比例更高。试着简单调查一下在詹姆斯离开后骑士队球迷的数量变化与C罗转会后皇马球迷的数量变化即可明了。而也正是因为足球最能代表共同体,世界杯才会在众多的国际运动赛事中获得如此突出的地位——其重要性最直接地就体现在,在中文语境中直接称“世界杯”时,我们都默认其所指为足球世界杯。

而这个由足球连结在一起的球迷共同体,是平等的。在那个中国队死里逃生的夜晚,不论那两个武汉郊外昏暗的厕所里的小球迷、还是事业正如日中天的自称是球迷的马云、亦或彼时方才登上权力巅峰的球迷习近平,千里之外的一次传球、一脚射门、一声哨响,都是如此平等地让他们紧张、如此平等地让他们兴奋、又如此平等地让他们扼腕。没有什么时候比起这里更加体现“人人平等”了:此刻,共同体内部的一切阶级、种族与文化上的差异都消弭在了这一颗小小的足球里。

而这个共同体也同样是非政治性的。在那个给经济、社会、文学、艺术乃至科学都要厘清其阶级属性的年代,似乎还没有哪个创造性的理论家敢提出一个“资本主义足球论”来;而就连我们这个时代最伟大的,跨足政治、军事、经济、社会、教育、哲学、文学、艺术等几乎全部领域的思想家习近平先生,也还暂时未能搞出一套能照亮足球世界的“习近平新时代中国特色社会主义足球思想”来。

足球所联系的,就是这样一个平等而非政治性的、纯粹的共同体。姑且借用数学的话来讲,这个共同体就是一个集合,纯然外延性的集合。它既不考虑这个集合的成员间是如何被政治系统与经济关系结构在一起,也不关心这些成员究竟多少是五毛,多少是带路党。它就是这样一个集合,我和习近平对它的意义都只是平等的十三亿分之一而已。若把前面的话用更直白的方式表达出来,那便是中国足球界那个老生常谈的“钱学森之问”:为什么13亿个中国人找不出11个会踢球的?

二、

足球场内的对立的影响却并不局限于足球场内。今天想来有趣又荒谬,当梁先生们正在香港为社会运动奔走呼告之时,一个内地的普通中学生对他们的印象,却很大程度上是来自于那场球迷冲突中的“恨乌及屋”。

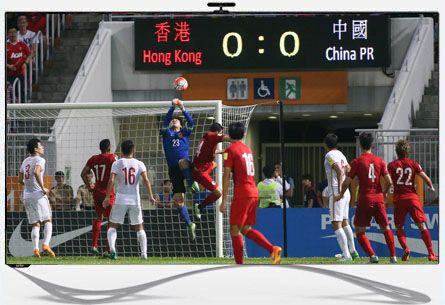

“为什么13亿个中国人找不出11个会踢球的?”这个问题被讨论地最为热烈的,是在2015年的秋天。当年,中国队与香港队在40强赛(世界杯亚洲区预选赛第一阶段)中被分入同一小组。结果,令那些即使对中国队一路看空的公众都大跌眼镜的是,“国家队”面对“市队”竟然主客两场都互缴白卷。当然足球世界从来都不遵从这样粗暴的统计规律,人口最多的两大国在这里只有挨打的份——这也正是足球的魅力,只是这种魅力在中国球迷眼里显得有那么点残酷。而也正是这样残酷的魅力,被中国与香港之间在人口、面积与行政等级上的悬殊无限放大为了两个刺眼的0-0。

如果说与香港足球的这一次遭遇更多的只是给中国足球又泼了一盆凉水的话,2年后的再次相遇则更让人五味杂陈:那一年,正值全盛时期的广州恒大队与香港的东方队在亚洲冠军联赛中被分入了同一小组。不夸张地说,那时的中国球迷,一半以上都是恒大队的球迷——正是在那中国俱乐部在洲际比赛中长期任由日韩球队宰割之时,恒大队强势崛起,在三年内两次问鼎亚洲冠军,被视为了中国足球伟大复兴的标志。

岔开来说一句,我对恒大队有更多的喜爱,还有一个在外人看来也许有些哭笑不得的理由。足球(乃至一切竞技体育)都是塑造对立的——在球迷世界里,不同俱乐部的球迷共同体之间总是仇恨多过友谊,而即使是那些友谊,也大多是根据“敌人的敌人是朋友”的规律而根植于仇恨之上的。2008年,因为一场与北京队的比赛中发生的冲突,我家乡的武汉队出于对联赛方面处理的不满而退赛。此后,经过了7年在低级别联赛的挣扎,武汉队才最终重回中超联赛。而因为当年的退赛事件,武汉球迷一直将北京队视为不共戴天的死敌。彼时,北京队是联赛冠军的有力争夺者,而恒大队在兴起后连续七届夺下联赛第一,总能力压北京队一头。也正是因此,作为“死敌北京队的死敌”,恒大队在武汉球迷心中的地位应该是广东本地球迷以外的球迷中数一数二的了。

如果仅就足球比赛而言,恒大队与东方队的交手也许有些乏善可陈。面对阵容璀璨的亚洲冠军,东方队显得难有招架之力,两场比赛都以大比分的失利草草告终。今天回想起来,当年那两场比赛中的进球者甚或是比分早已印象模糊,相反,场外的故事却显得愈发有趣。

自2014年的雨伞运动以来,“双普选”的政改问题及其继发的陆港矛盾问题在香港持续升温。2017年是香港回归20周年,也是行政长官普选承诺本应兑现之时。而就在恒大队与东方队的两次交手之间,林郑获得选举委员会的777票多数当选特首——这一切听起来都像是两年后《为荣光归香港》的一首序曲。

而对于当时尚在高考冲刺期的我来说,香港发生的这一切几乎是毫不知情的。我并非不关心社会政治,反而是很喜欢对比特币、房地产涨价、移动支付等各种时兴的社会议题借用些道听途说的理论与名词胡侃乱侃。对于政治制度本身,我也没有什么特别的想法,只是对于一种不必要的对于自由的限制、以及充斥大街小巷的令人费解的口号出于本能地心生反感。而香港,在我的脑海中只是南方边陲的一个普通城市,那里的人操着一口不太好学的方言——我没吃过茶餐厅,没看过什么影视剧,也从不读武侠小说。我当时喜欢的歌手是汪峰而非陈奕迅,而在占据我大多休闲时间的领域里,香港却又没有一支实力坚强的足球队。如果说还有什么剩下的,那可能是会断断续续追更的《锵锵三人行》了——然而窦文涛的国语实在很标准,若不是时而聊起一些内地节目不常聊到的话题,我甚至也不会意识到这是一个香港电视台的节目。

对于那时候香港的社会运动,我只是在放学回家新开通的地铁里的新闻简报上学到了“占中”或“港独”的只言片语。像大多数普通的中国人一样,我的家人对政治冷感,他们既不会公开地批评政府,但也都不是翻墙出征的战狼。对于“习近平新时代中国特色社会主义”之类云云,他们就像哈维尔笔下那个默默挂上“共产主义一定胜利”的波兰水果店老板一样,既认为“傻子都知道这是无用的空话”(我爹的原话),又不会觉得令这种空话占满《新闻联播》的前十分钟是一个多么严重的问题。除了这一点以外,他们都是勤劳善良安分守己的好国民(在今天的中国,我犹豫对政治冷感该算作优点还是缺点)。直到上大学以后,我才几次尝试与父母探讨政治问题,交流各自的立场——结论是他们都很保守。我以为这种保守三分之一来自对政府的信任、三分之一来自对自由民主理念与实践的怀疑、三分之一来自伪装成保守的无力改变现状的现实主义。我相信这是大多数普通中国人的状况,而我也曾经失败地试图说服一个香港朋友相信这一点:不是所有中国人都是民族主义战狼。

而也就是在那年春天,《战狼》第一部上映了。虽然彼时网络环境还没有像今天陆港两地网友这样的全面对立,但类似的冲突却已首先在恒大队与东方队比赛的看台上打响了。也不知是谁先挑起战端(这一点对于球迷世界和政治世界里的很多现象都是成立),东方队的球迷在看台举起了港英时代的旗帜,而恒大队的球迷则打起了反对港独的横幅。尔后,虽然比赛早早地失去悬念,双方球迷“英犬”和“支那猪”的粤语对骂却令体育场内的火药味丝毫不减。

作为一种竞技性的运动,足球是塑造对立的——在90分钟内,两方的球员、教练,以及他们身后凝聚的球迷,都处于尖锐的对立中。“体育是和平年代的战争”,大抵如此,在足球中更是体现地尤为充分。比赛中凡是阻碍本队获胜者,便不惮以最坏的恶意揣之为敌人——这一点也使得裁判的工作尤为困难了。凡是做出了结果上不利于某队的判罚,无论判罚实际上合规程与否、公正与否,总要被激动的球迷以各种字眼谩骂。例如中国球迷总觉得中国队在亚洲赛场上处处受裁判刁难,但实际考察看来,这些指控也顶多一分为真,其余九分都只是一厢情愿的臆测罢了。

而这样的对立也许并非只有消极的一面。一方面,也许人性中的一些非理性的激情正需要借由这样的对立作为发泄窗口;另一方面,一如前面揭示的那样,正像许多现代的民族国家是在战争中塑造的一样,足球所维系的这个球迷共同体也是建立在与其他球迷共同体的对立关系的基础上的。也正是因此,我便不如一些中国足球联赛的管理者那样长期为球迷的不文明用语问题而伤透脑筋——因为那种超脱于胜负的艺术式的欣赏本就不是足球迷的理想形态。

足球场内的对立的影响也并非仅限于足球场内。今天想来有趣又荒谬,当梁先生们正在香港为社会运动奔走呼告之时,一个内地的普通中学生对他们的印象,却很大程度上是来自于那场球迷冲突中的“恨乌及屋”。当“反港独”不再作为一种需要论证与辩护的政治立场,而成为球迷共同体间冲突的一句口号之时,我是先作为球迷共同体的一员在骂战中将它无条件地接受下来的。然而当球赛的硝烟散去,这句口号却没有随之褪色,反而作为一个背景信念悄然影响着一个青年未来政治思考的走向。

三、

民族主义向球迷共同体渗透的过程,不仅仅是单方面的输出与征服,而是在新的土壤上也结出了一个“球迷特色的民族主义”。由饭圈女孩发展而来的“小粉红”现象已然引起了广泛的讨论,而我认为这种球迷群体的民族主义则更为接近于威权心目中理想的模样。

与香港队的两场闷平后,中国队40强赛的出线前景几乎是一面倒地唱衰之声。然而,半是依靠自己的不放弃,半是仰赖几支兄弟球队在关键时刻的助攻(同样地,这些球队也正是因为狙击了中国队的竞争对手才成为“兄弟”的),中国队罕见地给了他的支持者一个惊喜的“奇迹”——重返12强赛(世界杯亚洲区预选赛第二阶段)。而也就是在第二年,那个曾经昏暗的厕所里挂记中国队的命运的男孩,也给了自己一个不大不小的奇迹——那一年的秋天他负笈北上,开启了他的大学生涯。

想来荒谬,那个曾经痛恨过的北京队,如今他也入乡随俗地做了它的半个球迷,以至于在他要好的武汉球迷朋友间常常因此备受调侃。去年夏天他陪着这些朋友到北京队的主场给客场作战的武汉队加油。赛前,仅仅经过了一分钟的两难,他便想通了如下的万全之策:无论是哪一方获胜,他都应该高兴。最后,北京队赢下了比赛,而武汉队球迷则自认为赢下了比足球比赛本身更持久或许也更重要的骂战,那个晚上他带着两倍的快乐入眠。因此他奉劝球迷朋友们:足球世界的恩怨情仇不必当真,最重要的原则是“开心就好”。

他觉得大学里的自己和12强赛的中国队有几分同命相连。虽然偶有1-0胜韩国队的佳作,但更多的还是像2-2被叙利亚队最后一分钟扳平的遗憾。最终,尽管一度看见了后来居上的曙光,中国队还是没能再次打进世界杯。而他在大学里也成为了一个平平无奇的中位数,生动地诠释着什么叫做‘a small fish in a big pond’。然而,在那个被近代中国每一段重要的历史记忆所渲染着的校园里,他认为自己最大的收获便是从看到“社会主义核心价值观”一夜之间贴满大街小巷时本能的反感,开始了对自己政治信念的反思与重构。初中三年级的一次政治调考,那时的他有眼不识泰山,竟然答不出当时还是新理论的“社会主义核心价值观”,因而被扣去两分。小气的他便自此对这两分怀恨在心——也许正是这种少年时期深藏心底的黑暗记忆潜移默化地驱使着他后来接近了一种极为苛刻地看待思想控制的立场。

和十年前大多数华人世界期待着中国民主化的大众一样,他也坚信着以下一个近乎自明的判断:我们反对的是威权,而非威权统治下的人民。威权统治下的人民也是威权的受害者,甚至终将成为我们的战友。相对地,威权的一种统治话术便是模糊个体、共同体、统治集团之间的界限,其中最典型的请欣赏以下伟大思想家在五四运动100周年纪念大会上的讲话:“当代中国,爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一”。

而也正如前所述,由足球联系在一起的这个共同体,是最非政治的。也许民主化可以立竿见影地解决中国的很多问题,但足球的难题绝不在此之列,正是因为这一点。我之所以支持中国队,当然是处于我对这个由13亿人的共同体的强烈归属感,并也仅仅是基于这一点。在那个中国足球最低谷的年代里仍然选择守候每场中国队的比赛,其中多少也是有些对“中国队球迷”这个尚未被政治所侵蚀的共同体的珍惜在吧。

然而,说足球是无涉政治的,在现实中更多是个近似化与理想化的表达。一方面,中国队比赛时身披五星红旗,国际比赛前需奏《义勇军进行曲》,而这二者则不简单是共同体的象征,各自有着复杂的政治义涵(这一点但是从《国歌法》最近在香港引起的争议即可见一斑);二方面,没有一个涉及到人的领域不是政治的领域,既然足球是人踢的也是给人看的,那么绿茵场与观众席都是政治事件可以发生的场域——尽管这是不被提倡的。反例正如前文所述的东方队与恒大队的球迷都因球场内的政治表达受到了亚足联的处罚。

尽管如此,在我开始成为球迷之时,中国足球与政治之间的联系仍然是断续而偶然的。即便是那个收集了无数件世界知名俱乐部的特制球衣的超级球迷习近平上台之初,这种状况仍然是成立的(题外话:“臭名昭著”的中国足球之得以在2010年代陡然蓬勃,与以许家印为代表的中国老总们精明的投其所好倒是不无关系)。然而,2016年前后,当威权的宣传系统也紧跟上“治理体系现代化”的步伐,开始向微博、知乎、B站等各大网络平台昂首阔步地进军,并开始以民族主义论述抢攻意识形态领域的控制权之时,足球、足球类网络平台与球迷共同体也都难以幸免。

一个关于球迷合唱曲目的有趣对比最能呈现民族主义在球迷共同体中的兴起:2013与2015年恒大队两次赢下亚洲冠军时,全场5万名球迷齐声合唱的是Beyond的粤语经典《海阔天空》;而近两年,球场里除了队歌以外最多响起的已变成了《歌唱祖国》与《我和我的祖国》。2017年,当中国队在12强赛中主场战胜韩国队和乌兹别克斯坦队的时候,合唱曲目是《怒放的生命》与《夜空中最亮的星》;而到了去年的又一届40强赛,毫无悬念的又是《我和我的祖国》强势霸榜。

这里一个有趣的问题是在这样的集体民族主义表达中官方扮演了怎样的角色。当然,官方会宣称这些都是球迷们自发的爱国行为。例如,2019年国庆前后进行的中超联赛,所有球场都会在赛前在看台上展示巨幅国旗,并全场大合唱《我和我的祖国》,这被视为球迷群体对七十年国庆的献礼。报道中,官方一般或者根本不会强调活动的发起者,或是强调是球迷们的自发或是球迷协会的组织角色。然而,在包括球迷协会在内的所有社会组织都不能有真正的相对于政府的独立性的今天,这种“自发”距离真正的自发有多远,只能打上一个问号。

而民族主义与球迷共同体之间真正的正面碰撞,当属去年秋天篮球领域的莫雷事件与一个月后几乎是其翻版足球领域的厄齐尔事件。彼时,反送中运动方兴未艾,而中国政府选择在6月的沉默后在7月以前所未有的民族主义攻势开启舆论战。除了对于抗争者暴力形象的渲染外,最主要的策略便是强调港独论、外国势力煽动论,并突出陆港矛盾与香港人对内地人的歧视。正像香港建制派的神主牌“爱国爱港”一样,这种舆论策略的根本目标是以族群对立与民族主义掩盖运动背后的政治诉求。

这便不难理解为什么莫雷的‘Fight For Freedom, Stand With Hong Kong’会在大陆被视作支持港独的铁证了(相比来看,后来厄齐尔支持东突的言论在这一点上倒是不存在问题)。岔开说一句,整个事件中官方的角色仍然是有趣地若隐若现的。据我的一位作为虎扑资深使用者的好朋友的介绍,最早是篮球迷们留意到莫雷的言论,并自发地在虎扑上掀起了一阵对莫雷的批判。此时官方还尚未介入其中,而虎扑的最初处理则是明智地删帖噤声,多一事不如少一事。随后愤怒的虎扑用户们一方面开始了对虎扑平台的质疑(针对其删帖行为及其背后的政治立场),另一方面则继续扩散对莫雷的指控。不知官方或虎扑平台何时放弃了初期的噤声策略,总之在在最初的传播已然过去了约10个小时后,官方正式下场,通过观察者网、共青团中央等小喽啰对莫雷点名叫骂。

而整件事情中最让我惊讶的并非是网络舆论上的如此激烈的一面倒——毕竟这本来就是一个“不容争论”的领域,网民的风向不能被视作对他们真实立场的反映。我原以为大多数球迷都是被台前的民族主义战狼所掩盖的“沉默的大多数”;而即使是那些在网络上张牙舞爪的战狼们在生活中也未必会认真地对待这些空洞的民族主义口号。然而,当从一个朋友口中得知他的一位十余年的火箭球迷朋友,竟然会羞愧难当到删除了社交媒体上百余条与火箭队有关的一切动态时,我才意识到此前我对球迷们以及当代青年的民族主义的激烈程度是如此地低估了。而当厄齐尔事件几乎像是劣质的翻拍片一样,突然炸向当时还沉浸在给放弃NBA的篮球迷们介绍足球俱乐部的足球迷时,我不禁试图与一位曾宣称“厄齐尔在心目的形象轰然倒塌”的朋友进行讨论。然而结论却是,似乎只要认真地思考哪怕一分钟:支持一种“突厥民族主义”何以就是道德上身败名裂的污点?他便会放弃原有的立场,转而宣称他只是在感叹一名正值生涯巅峰的球星,为何要自讨苦吃地挑战这只远在东方的民族主义巨兽。

而民族主义向球迷共同体渗透的过程,不仅仅是单方面的输出与征服,而是在新的土壤上也结出了一个“球迷特色的民族主义”。由饭圈女孩发展而来的“小粉红”现象已然引起了广泛的讨论,而我认为发源于球迷群体的民族主义则更为接近于威权心目中理想的模样。

一方面,饭圈女孩首要的是为了同一份对偶像的爱而团结在一起,而她们之间的对立则是次生地建构在这种爱的基础上的。而正如前所述,对立冲突本就是足球比赛的本性,而球迷共同体的内部团结正是根植于这种尖锐的对立之上——这恰与威权试图营造的建立在与“西方反华势力”“台独港独势力”的对立上的民族主义不谋而合。而当双方球迷为了一个进球、一次争议判罚而剑拔弩张地相互攻讦,试图用一切可以找到的、站得住或站不住脚的理由为本队辩护时,事实上也正是潜移默化地进行着民族主义战狼的战斗演习。

另一方面,饭圈女孩的情感投射对象至少是一个生动的个人,因此,在她们的民族主义世界里,也需要一个人格化的“阿中哥哥”;而球迷们的民族主义是不需要“阿中哥哥”的,因为他们情感投射的对象本就并非一个具体的个人,而是一个抽象的共同体,甚或就是一个名字、一个符号,或者是“曼联”,又或者是“巴萨”。而当战场从足球世界转到族群冲突上时,“阿中哥哥”的神像是不需要的,需要的只是把旌旗上的“曼联”抹去,再填上“中国”。

四、

爱中国很难,但爱中国队很简单。爱中国,就需要了解这个共同体是如何在上下五千年里一路走来;就需要思考两岸如何同属一“中”,一“国”又怎能两制。而爱中国队很简单,简单到它就等价于以下的公式:“中国队赢则高兴,中国队输则伤心”。

2019年,正当民族主义的旋风刮进球迷共同体之时,一项中国足球内部的争论却有趣地从直指国家队所代表的共同体的性质问题。尽管联赛的繁荣已经持续了近十年,但中国队还是连续四届折戟世界杯预选赛。当年年初的亚洲杯上,在韩国队与伊朗队等亚洲豪强面前,中国队仍然表现得毫无还手之力。渐而,“恨铁不成钢”的论调逐渐占了上风,这种论调主张中国队仅靠本土选手是没希望的,只能通过引进一些“归化球员”来快速地提升球队的实力。

彼时又恰逢建国七十周年,且不论是否有掺假的成分,总之各行各业都是有“礼”可以“献”的。唯独足球就是要凭白纸黑字的成绩说话,又不像中国武术可以拿一些冒充世界冠军的留学生撒气,因而除了已经被国人看到反胃的《我和我的祖国》大合唱以外,也实在只有“添堵”的份。经济起飞后中国政府和国人都对自己在国际上的形象在乎得不得了,而在堂堂“世界第一运动”竟然只有挨打的份,的确是有够“跌份”的。正是在这样的背景下,支持引入“归化球员”的观点在争论中更高的声量(当然,一个老问题仍是互联网上的声量与球迷们的真实倾向间仍有可能的距离,尤其是当权者站在支持归化一边的时候)。

然而,我是至始至终强烈地主张反对归化的。理由就在于一支球队之所以可以代表一个共同体并成其为国家队,正是因为它是从这个有着自己独特的社会结构、传统文化与生活方式的共同体中自然地长出来的“11个最会踢球的人”。而若武断地干预共同体的形成过程(对于一向有着严苛的入籍要求的中国来说尤为如此),则这些新成员真的是共同体中有机的一员么?这一点显然不是学唱一首国歌或是学会用中文签名就能达到的。而即使他们成为了共同体的一员,则共同体本身也会受到这些突兀的外来者的扭曲:例如一个最有趣的问题,在不打算普遍降低入籍难度的前提下,这些专为足球的目的而入籍的新成员,是不是也要被算作第57个民族“足球族”呢?最后一方面,即使不考虑以上的问题,即便通过这批雇佣兵组成的“中国队”赢了世界杯,这可以说是我们这个共同体的成功么?

因此,那天晚上和几个朋友一起看归化球员为“中国队”第一次亮相时,我的心情五味杂陈。然而大多数中国球迷也许只是觉得在中国队的阵容中看到几双蓝眼睛有些不太适应,但就像是对国内联赛朝令夕改的政策一样,他们早已学会了如何去习惯这一点。对他们来说,国家队是如何产生的、又与共同体有着怎样的关系从来不是问题。只要这支球队的名字里还是“中国”,身为“中国人”对它的支持便是无需思考且无条件的。对于那些质疑者,他们只需拿出一个“A=A”似的逻辑真理,再加上一点反问语气:“中国人难道不支持中国队?”就万事大吉。而我并不因为“中国队”变强了而开心,而是伤心中国队和那个曾经纯粹的“中国队球迷”的共同体已经一去不复返了。

爱中国很难,但爱中国队很简单。爱中国,就需要了解这个共同体是如何在上下五千年里一路走来;就需要思考两岸如何同属一“中”,一“国”又怎能两制。而爱中国队很简单,简单到它就等价于以下的公式:“中国队赢则高兴,中国队输则伤心”。

爱中国很难,但像爱中国队那样爱中国很简单。面对2019年的香港,一个真正爱中国的人会思考自由民主的“西方价值”究竟是否与中国的文化与传统背道而驰,而威权是否像它宣称的那样是这个共同体忠诚的卫士——这个问题对一个像爱中国队那样爱中国的人来说太难了。他们迫切地需要一个“西方反华港独势力”,以及一个世界上的一切都如何是中国与之进行伟大斗争的一环的故事。这样,像爱中国队那样爱中国便很简单,简单到它就等价于以下的公式:“中国赢就高兴,西方反华势力输就开心”。

爱中国很难,但爱“中国”很简单。爱中国,就需要思考中国是否等同于中华人民共和国,而中华民国认同是否一种台独;就需要厘清中国共产党、中国政府、中国社会、中国人的联系与区隔;就需要感受汉字、太极拳、麻婆豆腐与莲花清瘟胶囊是如何与这个复杂的共同体联系在一起。而爱“中国”很简单,因为爱的对象就是这样一个简单的、在中文与英文里都是两个音节的词汇。尽管它在物理时空中是如此稍纵即逝,但从盘古、女娲到习近平、从中国队、《中国有嘻哈》到《这就是‘中国’》,都正在快速地坍缩在这个“中国”里。这坍缩的速度快得可怕,快到我担心有一天会爆炸。

完稿于20.5.22

修订于20.5.29

于武汉

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!