隨羅卡《聲影路》 回溯香港七十年歷史

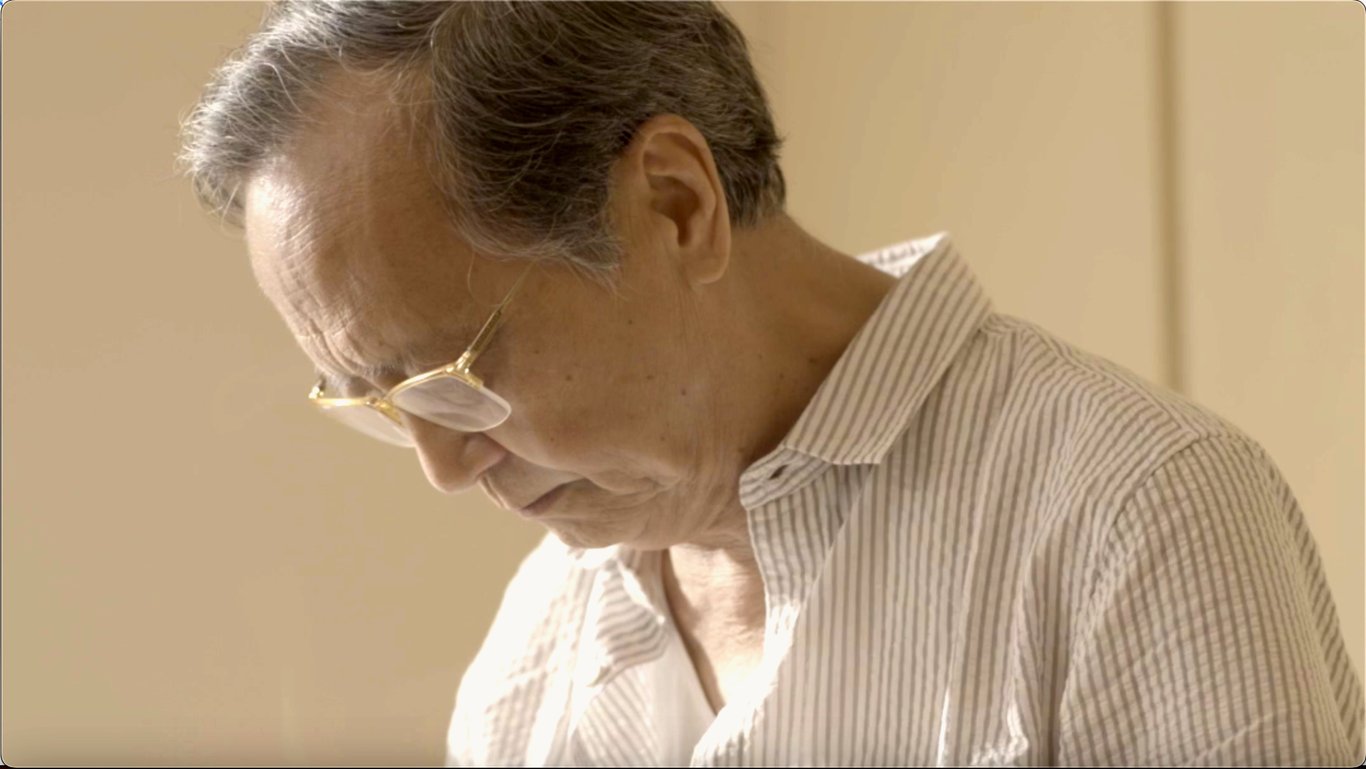

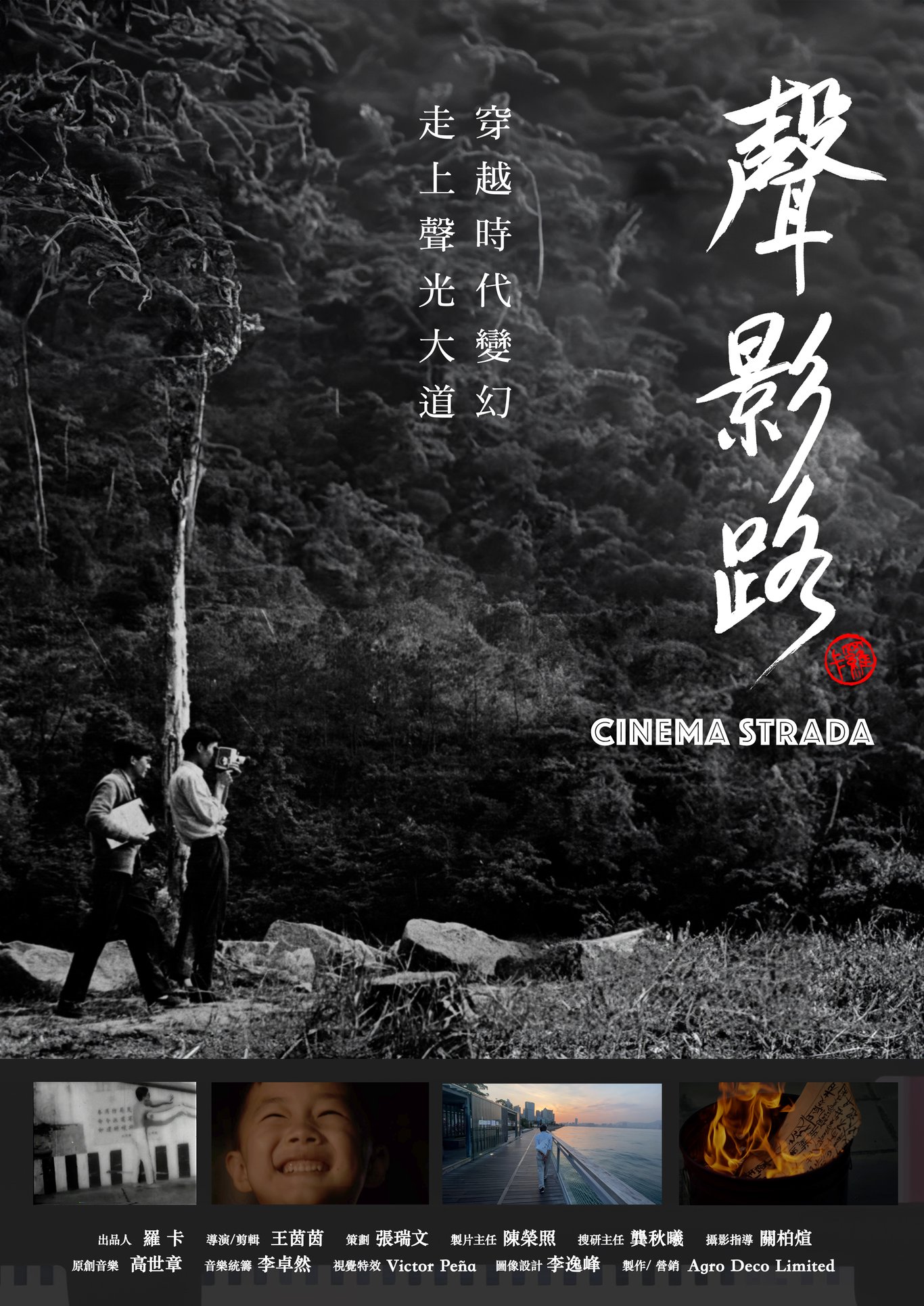

羅卡,香港電影界重量級人物,非影迷也聽過其名字,人尊稱卡叔,《聲影路》 (Cinema Strada)是他的回憶錄式紀錄片,不熟悉他的人,憑一部電影可認識前輩,同時透過他的眼睛和聲音,好好回看香港歷史。

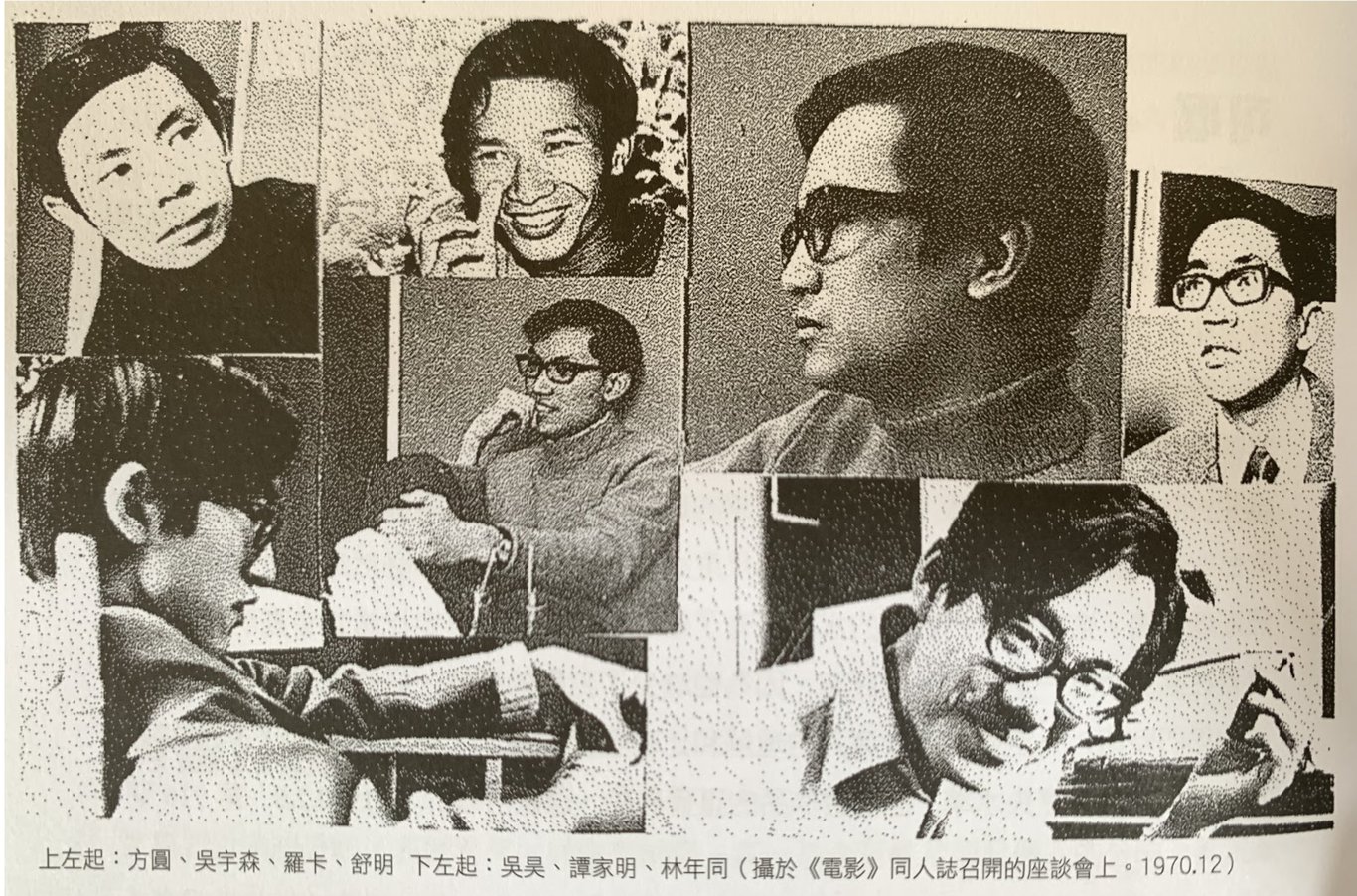

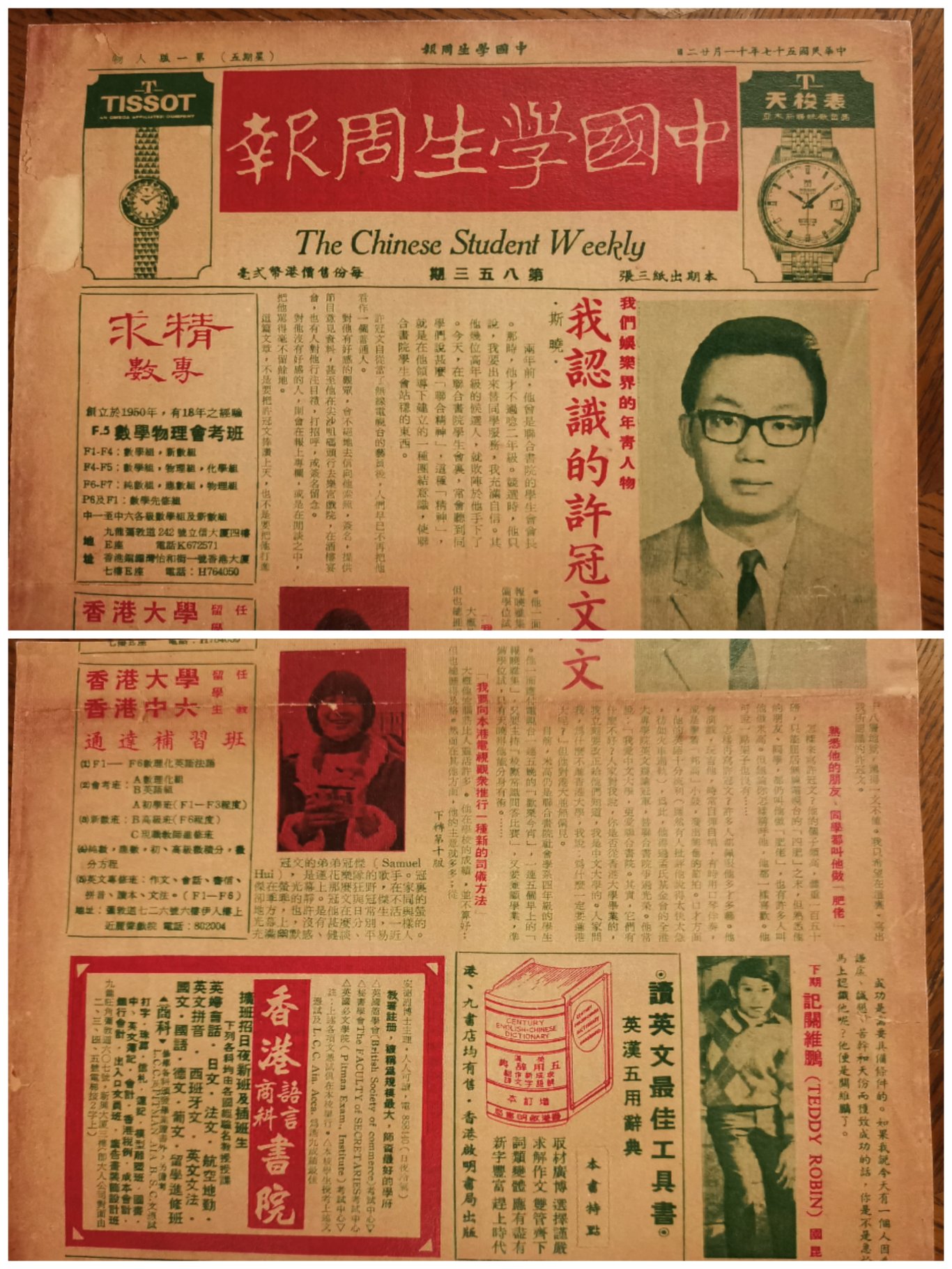

卡叔一九四零年於澳門出生,讀畢中小學後,考入香港崇基書院(後成為中文大學創校書院之一)數學系,畢業後進入《中國學生周報》工作,和一群年青同好寫評論、組電影會、拍自主短片,加上個人修養,故他寫影評、做電影研究之深度和視野的廣度,非一般人可比。

他在港成為大人的歲月,恰巧是香港最複雜的六十年代:各方湧來難民,當中以由大陸來的最多;社會百廢待興;大陸政治鬥爭蔓延至港,六七暴動是香港上世紀最大政治動盪,影響至今不散;如今,香港終切身感受反右、文革是什麼一回事;望向國際,則是兩大陣營對壘,香港人感到寒風颯颯。

卡叔回憶時局對他思想的衝擊,電影是迷惘中的出口,在混沌中有座標。

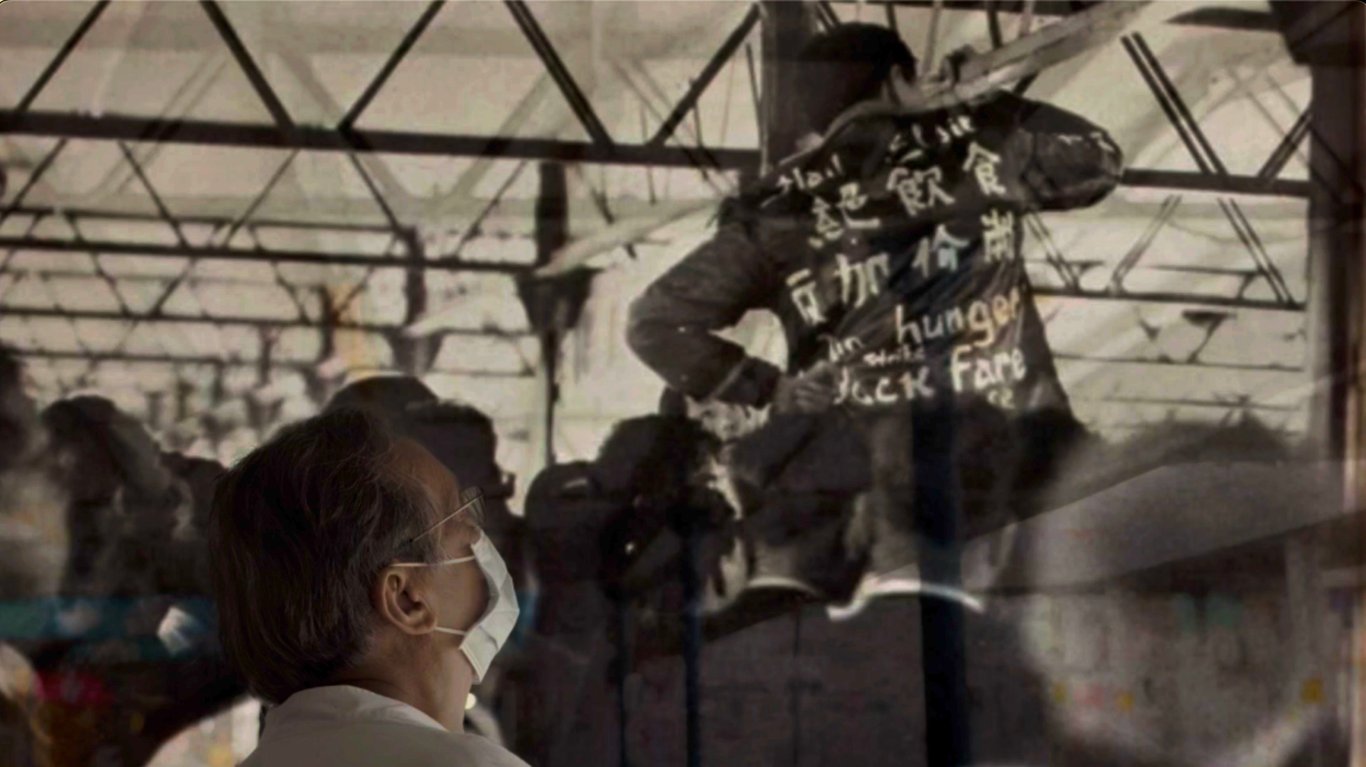

新蒲崗大有街人造花廠工人抗議被解僱正式揭開六七暴動序幕,卡叔工作的地方就在附近,他如常出入,街上的暴亂儼如和他擦身而過的風景,報社也實實在在成為一個依伴,使他在亂世不失方向。

卡叔本名劉耀權,取筆名羅卡,「羅」來自他仰慕的大哲學家羅素(Bertrand Russell),「卡」則是他另一個仰慕的邏輯學家卡納普(Rudolf Carnap)。

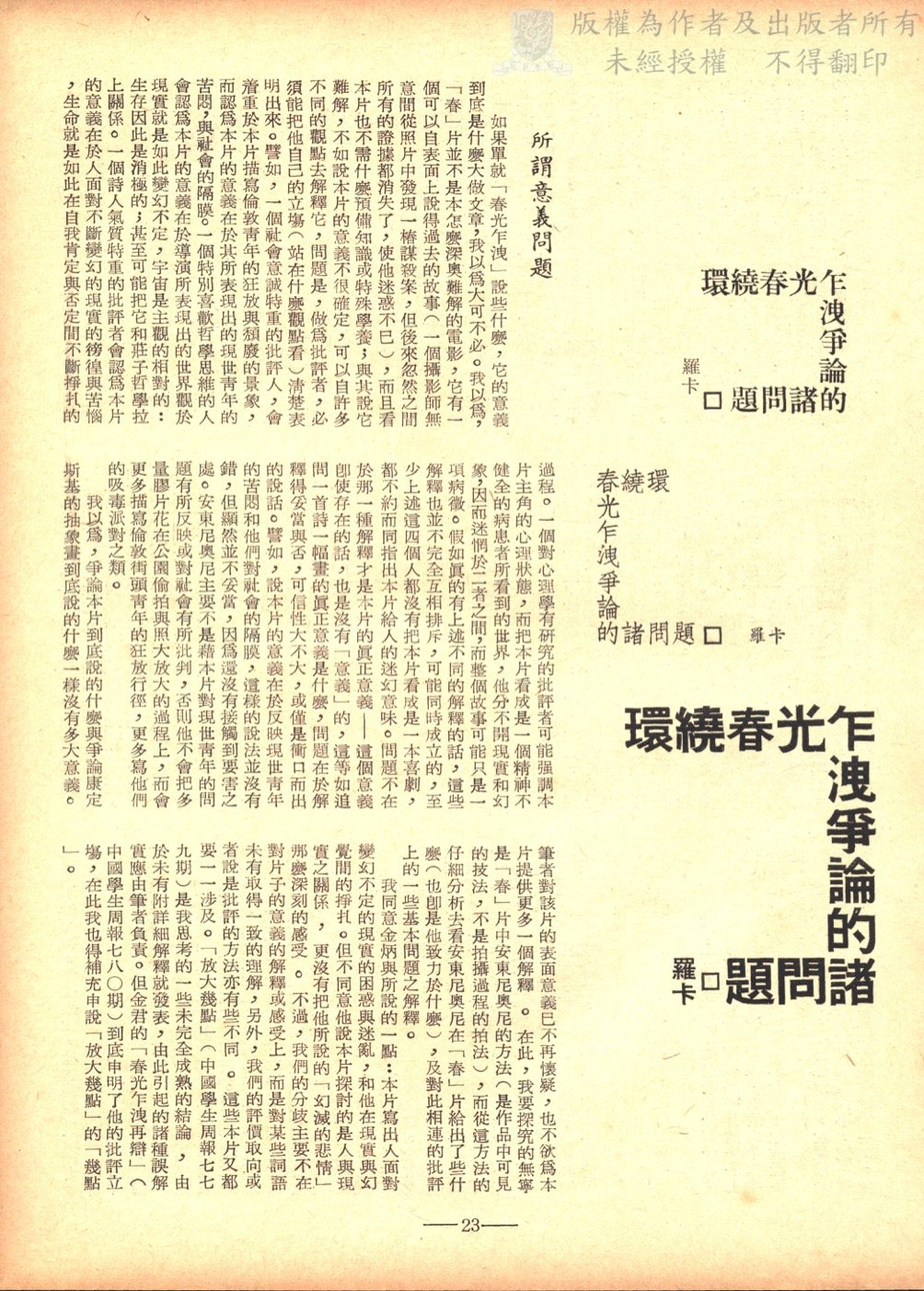

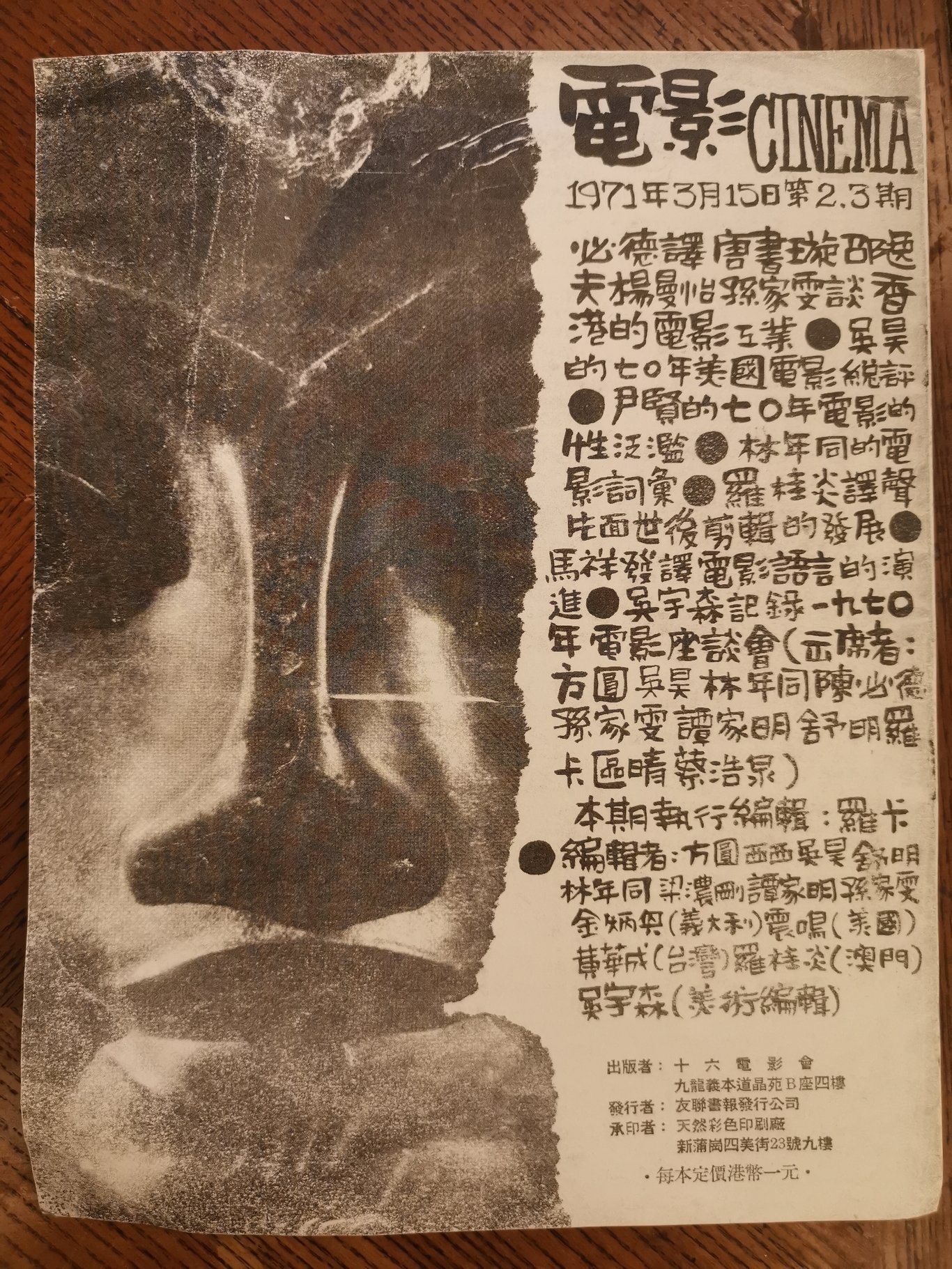

《中國學生周報》由大陸來港的青年大學生於一九五二年創辦,以文化抗共、反共,銷量遍及東南亞。六一至六七年在《學周》編輯部工作的卡叔,曾撰寫《冷戰時代的《中國學生周報》》,道出當時香港的情況,他不正是有所感的一人嗎? 觀照今日時局,這世代的香港人自有唏噓,鬱悶和憂抑不少於當時。

「對於身處自由世界、不滿共產政權又崇慕西方民主、自由、科學精神中國人來說,五十年代香港的大氣候是鬱悶、憂抑的。反共反了十多年,但中共政權並無崩潰之象。台灣國民政府為求自保實行獨裁,大力壓抑人民的訴求,迫害民主人士、異見份子,缺乏改革新生的表現。在香港,英政府能允許的民主自由很有限度,廣大市民既未享有民主自由,亦不懂如何爭取。西方對蘇聯的多年冷戰也佔不了上風…….。這些,都不免令海外中國知識份子為之唏噓,也明白到「反共」是一段漫長的歷史過程,而在海外做文化工作需要不斷付出持久的努力。」羅卡《冷戰時代的《中國學生周報》》

卡叔起初以為美國西式民主體制是模範,越戰卻令他反戰,後認識創辦《七十年代雙週刊》的吳仲賢(香港托派代表人物)、莫昭如等人。

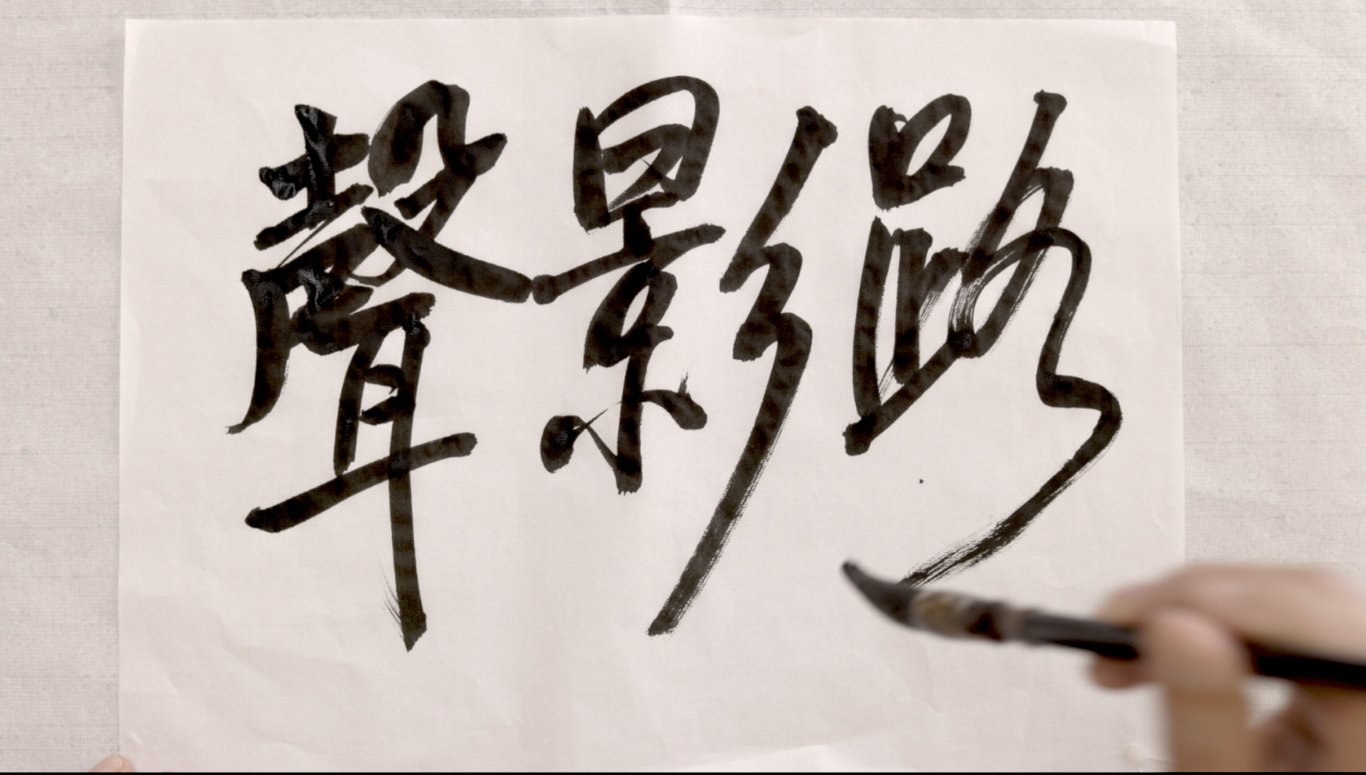

一九七一年,他去意大利進修電影,七三年回港後加入電視台,正值麥理浩新政時期,不久中國開放改革,他的生活開始平穩。香港國際電影節、香港電影資料館是他最廣為人知的工作。卡叔坦言五、六十歲後沒再想改變世界。近年香港天翻地覆,文化人不會沒所感,卡叔說,現階段著力改善自己的修養,從儒家、道家汲取養份。很多人看了電影,才知他寫得一手好書法。

《聲影路》導演王茵茵找回配合卡叔成長經歷的新聞片和電影,剪接為《聲》一部份,例如卡叔憶述在灣仔唐樓居住,王茵茵揀選了粵語黑白片,二房客、三房客生活齪齬,住客擠在露台一齊看電影的興奮,令觀眾代入。卡叔在香港走過的路、曾出入的大厦,王茵茵找回當時的黑白片,跟著拍攝現今的模樣,每個場景轉換,觀眾一下子由以前走至今時。大抵因我不是影癡,《聲影路》所有黑白和舊片段,我幾近沒看過,故此額外感趣味盎然。

那麼多資料片,版權費可以是巨額支出,幸好王茵茵找到洛杉磯一個熟悉版權事宜的律師,證明資料片段是合理使用(Fair use),毋須付版權費,減省大量成本。

全片只有卡叔的聲音,自述人生,不像其他自傳式紀錄片,訪其他人談主角,王茵茵解釋因受Errol Morris拍的紀錄片《戰爭迷霧》(Fog of War)手法啟發,她想全然進入卡叔的世界,從他的視點理解政治動盪、冷戰、香港身份認同等。我看後,認同目前處理手法,覺得很自然、真摯,高世章的原創音樂,令聲、影添上詩意。

財力亦是限制。王茵茵曾申請公家資助,惜不果,於是卡叔自資製作。

《聲影路》的外語名是《Cinema Strada》,現年八十四歲的卡叔借之寄意:

「Strada是意大利文,解作『路』。從前有部片《星光伴我心》,寫少年人伴隨電影而成長,原名叫 《Cinema Paradiso》, 拙片叫 《Cinema Strada》亦有和《星光伴我心》同行之意!」

去年《聲影路》初剪版作私人放映,大受好評,團隊隨後著手製作新版,歷時近九個月,除補拍新片段,王茵茵亦重新剪接,加入大量珍貴資料圖片及影像,已在香港公開放映,卡叔授意特別複制當年雜誌為紀念品(下圖),送給購票入場的觀眾;希望此片會在海外上映或串流平台播映。

羅卡六十年代出入的新蒲崗四美街,根據維基,與七條街合組為新蒲崗工業區。

八條街於一九六一年九月八日分別以中國數字一至八為首命名,後加上一吉祥字作綴,名為:大有街、雙喜街、三祝街、四美街、五芳街、六合街、七寶街及八達街。「一」改作「大」字,「二」改作「雙」字,取其好吉兆,希望能吸引人來發展,俗稱新蒲崗八街。據資料所述,新蒲崗內街道的命名是香港歷史上,首次運用城市規劃制度,有系統地把新開發的地區的街道命名。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!