EdgeworthBox

列宁主义的两个问题

在疫情隔离期间,我看了尼尔·哈丁的《列宁主义》。与传统学界认为列宁主义是马克思主义的一个偏实践化(同时也“粗鄙化”)不同,本书的作者认为列宁主义可以被称为是“根正苗红”的马克思主义,是马克思主义及十九世纪下半叶欧洲社会主义运动在受到一战冲击之后自然而然的产物。

秦制在思想文化中

几年前,经济学家邹恒甫在微博上提出过这样一个观点:近代以来的所谓“两千年未有之变局”是一个言过其实的说法;近代以来的变迁和中国历史上的那些大动荡,如南北朝或五代十国时期的动荡,并无不同;在混乱逐渐结束之后,中国依然是“百代都行秦政法”。这种对秦制传承的强调,是一种研究中国时常用常新的观点。

当我们反对文革时,我们就是在反对文革

之前在网上看到一个段子,说改革开放四十年来,中国的经济发展不仅得益于人口红利,也得益于文革浩劫带来的教训红利。而现在,这两项红利都被消耗殆尽了。文革的教训红利,是怎样被消耗的呢?可能很多人会想到那些试图通过引述文革期间中国的成就(如加入联合国)来为文革翻案的言论;或是站在所谓的“...

三种言论自由

在方方日记引发的一系列争议中,我们再次看到了一种“错位的对抗”:声音最大的意见是,方方日记不公正、不客观,为外国提供了抹黑中国的材料;而支持方方的很多人并没有直接的反驳这种说法,而是强调“问题不在于方方日记本身,而在于偌大的武汉城最后只留下以方方日记为代表的寥寥数语可作为记录”“...

作为中介的国家主义——由全国哀悼想到的

今天(4月4日),国务院举行了全国的哀悼活动。一时间,网页变为黑白;几张哀悼的照片也开始在社交媒体上刷屏。对于这种刷屏的现象,我的感受是矛盾的。一方面,我并不喜欢这种刷屏的行为,这显示出一种盲目性。对于我个人来说,我的哀痛在一月就开始蔓延,在2月初把病人运往火神山作秀,等直播结束...

从香港问题看大棋党

(这是一篇旧文,原文于2019年6月发布于一个墙内社交平台上,今天才偶然发现其实它发出后很快就被删除了,因而将其重新发布于Matters) 最近一段时间,香港的局势引起了全世界的瞩目,墙外的风雨渗入墙内,激起了两方面的评论。一方是官方代表的“境外势力”的传统论调,另一方则是最近才粉墨登场的自媒体评论。

当我们谈论双重标准时,我们在讨论什么?

最近,因为《纽约时报》官方推特连续推送了关于中国和意大利封城的两条推送,“双重标准”一词从一片民粹语料库(内容诸如“精神资本家”“跪久了站不起来”“屁股决定脑袋”等)中脱颖而出,成为最近一段时间的头牌。于是,《财新》刊发了一篇解释欧洲防疫政策的文章,被网友攻击为双标;人们在武汉疫...

“超越式反对”:谈如何参与墙内公共讨论

一月以来,新冠肺炎的爆发引起了一阵墙内公众舆论的反思,李医生去世当晚,新浪微博的#我要言论自由#可以说是这场反思的顶峰。但是随着疫情在其他国家也逐渐扩散开来,一股新的民族主义逆流又出现了。人们调出其他国家政府“不当”的应对措施,与中国一个多月以来严厉的防疫政策为对比,赞扬举国体制...

疫情中重构爱国主义

在过去的很长一段时间,爱国主义都是墙内主流舆论的一张王牌。很多人认为极权体制的一个弱点,就是政体和国体不分,民主制度下民众不满就换个政府,极权体制下民众不满却没有出路。但是从另一个角度来说,正是因为政治绑架了整个国家,所有国民都被迫和当局“同呼吸,共命运”,很容易将共同体的想象和政治结构混在一起。

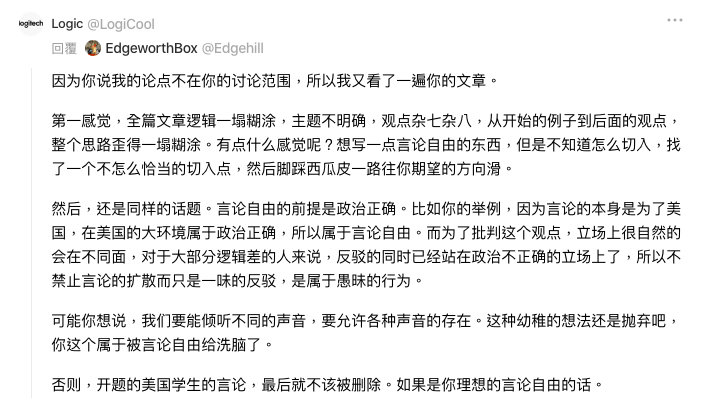

立场差异与言论自由无法兼容吗?——回应网友@logic

我的上一篇文章谈言论自由的代价,收到了一位ID为@Logic 的网友的“猛烈批评”,他的两段评论如下:这位网友对言论自由和我的文章提出了严厉的抨击。我必须得承认,我写文章的时候只是一路写下来,写好后没经修改就发了,一些观点可能表达得不是很充分。

言论自由的代价

我在美国上学。之前我们学校出过一个事情,一个本科生在学校的一个网站上发了一篇文章,指责中国人借学习签证偷窃美国的技术,并因此呼吁学校减少对中国留学生的录取。消息传到留学生群里,大家一片哗然。很快,大家便形成了一种意见:通过和学校官方联系要求这份文章从网站上撤下。

由武汉肺炎瞒报想到的

最近,一种急性的传染病从武汉蔓延开来。在钟南山院士出来发言之前,我的一个在武汉某医院工作的同学就给我发消息,表示情况远比公布的严重许多。自钟院士发言之后,全国各地都不断爆出疑似或确诊的病例,这实在让人揪心。其实在这之前,我就在网上看到了零星的消息。

防火墙,高华,完美受害者:我的立场转变

作为一个来自大陆但却持有大陆的“非主流”立场的人,我一直对墙内墙外立场的巨大差异抱有浓厚的兴趣。之前我尝试着用一些亲身经历解释为什么会有这样的差异。大部分时候,这方面的讨论都聚焦于大陆体制对于年轻人思想的塑造过程。毫无疑问,以此为主题的讨论是十分庞杂的。

关于“洗脑”的一些看法

近年来,越来越多的中国青年学生在互联网上为当局辩护。而在西方的传统认知中,物质经济的发展应该会带来思想的解放和社会的自由。为了解释这种现实和理论之间的差距,“洗脑”成为墙外舆论对于中国大陆的一种特殊想象:政府通过将大量意识形态内容灌输给学生,导致他们在认知上出现了偏差,盲目的信任政权。