一个人在路上(上)

在无法出国之际(其实不是无法出国,是要预时间回来隔离14天),阅读旅游书籍,究竟是「望梅止渴」,还是「饮鸩止渴」,我还未能解答。无论如何,游记亦是文学一种,比如柳宗元的《永州八记》,苏轼的《前赤壁赋》等。记得读中学时,他们的游记是范文之一,所以他们那种因贬黜的情绪,套入大自然景象中,在言志,亦在抒怀。

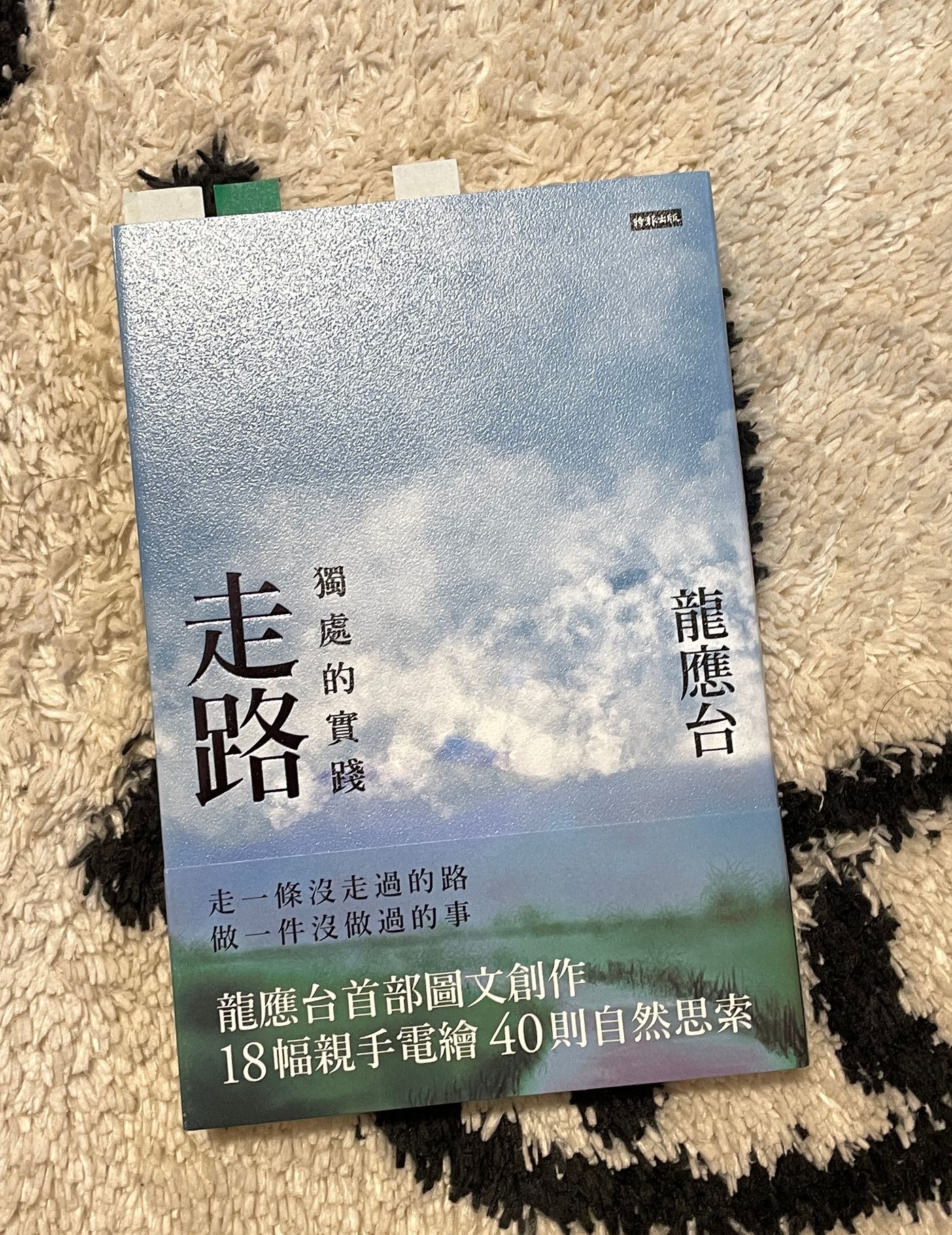

无独有偶,最近阅毕两本书,都用游记方式来抒怀,分别是龙应台老师的《走路》及潘国灵老师的《总有些时光在路上》。

~~~~~~~~~~~~~

龙老师自从离开官场回到平民身份,不久就搬到屏东潮州。 2020年出版的作品《大武山下》,是以潮州作为背景写的小说。前半部是一种游记式书写,描写潮州的人和事。今年(2022年)出版的《走路》(港版命名为《行走》),则让我感觉是游记。

龙老师一直都是位敢于挑战的人,由她年青时挑战体制,如《野火集》、《请用文明来说服我》,以另一笔名胡美丽挑战男权主义的文章(之后结集成书,名为《美丽的权利》),到后来「挑战母子关系」的《亲爱的安德烈》⋯⋯今次她选择自己,做一些平常不会做的事。

书的第14、15页,龙老师列出要做项目,比如,走一条没走过的路、去坟场走走、了解一种作物、了解一株樽、认识一个从前不认识的人、发现一件惊奇的事、断网,坐在黑暗中,看⋯⋯等共20项。

让她有这样的觉醒,是因为手机侵蚀了她独处的时间,所以她定下这些项目,目的是让自己独处:

何况所谓独处,不在于身体是否单独,而在于心灵是否诚实地闭门,独对内在。

独对内在,也不见得是密室的静生冥想,真正的课题在于,我心是否独对宇宙万物、人间众生,是否一行一止之间觉醒、一听一闻之时淡静,是否无时无刻不在与身体里头那个孤独的「自己」沉潜同行。 (页8、9)

你可曾试过,在经常路过的路上,抬头看看?有很多时候,总会找到新事物:那棵树好像长高了,铁网旁已经长满了炮仗花。当人的心静下来,看每一样东西,仿佛都是未看过。

龙老师仍像以往的作品,以小事带出大家很少想到的道理,比如《目送》中的〈目送〉,以目送儿子的背影,到父亲目送她的背影,再回到她目送父亲下葬,明白到每一个人总会目送自己的家人/亲人的离去,这是很平常,他们亦知道你不必追。这是她文字的魅力。这本书中,亦不乏这样的例子:

当人不认识藿香蓟[注1]也不认识青葙[注2]的时候,就叫它草。

当人不认识而且不喜欢的时候,就叫它杂草。

凡事一旦知道它的名字,就改变了你跟它在宇宙里的关系。 (页69、70)

你也许感到奇怪,为何台版港版的书名不一样。龙老师有公开解释[注3],「走路」两字,用广东话读的话,会变成「走佬」。所以港版以「行走」为名。

她其实都知道,不论粤语、台语,「走路」都会变为「走佬」。 「龙应台走佬」,不太好。不过,香港的编辑可能没告诉她,「行走」,会让人想起「行走江湖」。

好一句「行走江湖」!但下一句呢?

我愿是这一句:「天下我独行,不必相送」。

(待续)

~~~~~~~~~~~~~

[注1] 藿香蓟

https://zh.wikipedia.org/wiki/藿香蓟

[注2]青葙

https://zh.wikipedia.org/wiki/青葙

[注3]龙应台《走路──独处的实践》读友见面会(1:43:26 - 1:44:05) https://www.youtube.com/watch?v=R9AwgYmWQUw

《走路》(博客来)

https://www.books.com.tw/products/0010914593?sloc=main

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!