翻译:秘密结社、网路国家、火人祭、ZUZALU—对新政治社群的思考

秘密结社、网路国家、火人祭、ZUZALU 等等:对新政治社群的思考

作者:Matt Prewitt 麦特.普利维特CC-BY 4.0

August 22, 2023

Matt Prewitt 是激进改变基金会(RadicalxChange Foundation)的董事长,过去他曾是反垄断和消费者集体诉讼律师,以及联邦法庭的书记官,现在同时也是作家和区块链产业顾问。本文经作者授权,以CC-BY 4.0形式翻译释出。

翻译:豆泥mashbean、Frank Hu、杨岱蓉Tai-Jung Yang、Vivian Chen 、Liying Wang、邓兆旻Chao-Ming Teng、Beatrice Liao、Jiahe Lin 、Gimmy Chang

本翻译群为web3 for all 读书会

社会学家乔治.齐美尔于1906年撰写了一篇精彩的论文,名为《 秘密与秘密结社的社会学》( The Sociology of Secrecy and Secret Societies )。这篇文章真的很难读,句子冗长、且密度极高,该论文的英文翻译版保留了古典学术德语的韵味儿。

如果你仔细阅读,你将加入一个小小群体,共享齐美尔对秘密在社会关系中的非凡洞察力,从友谊和婚姻到国家。齐美尔的读者们大多互不相识,但这当中如果有任何人正在阅读这篇文章,我邀请他们发电子邮件与我联系。一段有意义的关系可能于焉诞生,正如齐美尔所言, 朋友之间共享的知识,虽非广为人知,却巩固了许多最强烈的社会联系。

除了共享私有知识之外,强大的社群往往是命运共同体,彼此承诺或肩负共同的义务。承诺、义务和命数等等的,看起来令人觉得捉摸不定,难以量化,但它们确实可能是相关的,例如无担保的信任和必须付出代价的分手。我们应更加重视此类指标,接着会讨论更多。

最近,一股新的社群倡议浪潮正在蓬勃发展并且引起关注,如Zuzalu、网路国家、 Ezra Klein 的朋友们刻意建造的社群等。这些热血的源头可以追溯到火人祭还没有出现之前的20 世纪,如回归自然运动(back-to-the-land),甚至更早以前19 世纪的秘密教派和邪教。面对这些新尝试我们应作如是观?它们是否具备成功的条件?如果成功了,它们对世界是否有益?

我们先从一些基本分类开始。大多数新运动,就像它们的前辈一样,很难在政治上明确归类。它们都是某种调整过的自由主义,但有些较为保守,其余则极力于实践进步自由主义。我发现可以大致将「新社群」倡议者分为三类,尽管他们经常混合出现,但可能并不总是认同彼此。

有共同价值观的社群主义者(Affinity-communitarians)

在60年代和70年代,厌倦了主流社会某些方面(如资本主义和军国主义)的回归自然者,希望生活在更小的社区中,与他们更相似的人一起生活。他们的后代今天仍然众多。他们的背后的热血与左派或右派无关:有共同价值观的社群可以走向原始、传统、部落、保守,也可以走向前卫、自由、进步。这很合理,因为与世隔绝可以促使人重回过去的传统(不管这个传统是真实或想像中的),当然也可以孕育新的进步或大胆逾矩的社会综合体。这种社群都拥有具体的价值观,并在主流社会以外蓬勃发展。

这可能会出什么错呢?

这种社群的计画正当与否,完全取决于该群体相信的是什么价值观。他们很难维持团结,常常因内部政治而失败:其中一个可能是变得教条主义和专制,另一种可能是分裂与不和谐。此外,当他们跟外界正式对抗的时候,往往容易被外界势力直接压垮。

个人主义的逃避者(Individualist-escapers)

这类人通常是自由放任主义者、无政府资本主义者和建造地下掩体的亿万富翁,他们希望断绝依赖,超越社会义务。在这个类别中,我们看到人们试图脱离社会主流,但并不一定创造出特别有条理或可定义的新社会。

这可能会出什么错呢?

只有原本的社会都已经不值得继续生活,人们才有逃离现实的好理由。逃避现实的计划往往悄悄地失败,因为它们忽视了社群和社会的重要性,最后搞得事倍功半。然而,它们也可以偷偷地成功,因为它们看似不代表整个群体运动,所以一开始不会被注意到,最终在积极的情况下,缓和社群集体性的压迫;或者在消极的情况下,削弱社会的规范牢笼,剪掉一条条宰制社会的文化束缚。

负责任的实验者(Responsible Experimenters)

多年来,许多负责任的实验者——例如那些务实的回归自然者、(以色列的)吉布兹集体农场(kibbutzim)、托尔斯泰式农民(Tolstoyan farmers)等等——成功证明了新社会可以在适度的规模下形成。其中最好的一些还成功与外界建立了互利有效的相依关系。如今,我们面临的挑战是如何理解这种负责任的合作精神,并将其带入数位时代。我们有理由抱有希望:因为Zuzalu 聚集了一群多元的思想家,探讨新的社会形式——当然不仅仅是天真的逃避者。此外,在知识界,即使是公开宣称自己是自由主义者的人,最近也在主张一种有限度的、独立于全球市场的的经济模式。而RadicalxChange 正在努力发展新的货币、财产和民主体系,以支援这些运动成功。

这可能会出什么错呢?

负责任的实验总是一条狭窄的路,容易往两边撞墙。如何在全球单一文化中建立出口,而不陷入教条的、或不陷入排他的价值观、或不陷入个人主义逃避的陷阱?要同时取得成功和做到好是很困难的。我认为,负责任需要承认这一点,并且优先选择那些只取得小小成功,但高尚的计画,而非那些取得巨大成功但错得离谱的大作(参见:Facebook、 德国另类选择党AfD )。

在这篇短文中,我将探讨新社群的概念。

首先:新社群如何与社会进步的概念相关联?

第二点:有没有可能像是建造桥梁和软体一样,有意地建立出新社群;或者它们只能在偶然的情况和/或历史的长河中而涌现?如果是前者,该如何做到?它们要如何有效、有弹性地运作,并与世界其他地方保持负责任的关系?

接下来,我会提出几则具体方案做结,这些方案是基于我的分析而提出的。

社会进步

「社会进步」(social progress)这个概念在知识文化中占据了一个奇怪且稍微被边缘化的位置。 「社会的」这个形容词就像一个提示,表示我们在这里谈论的不是统一的「进步」,也就是科学、技术或物质方面的进步。在衡量标准没有共识的情况下,我们不知道怎么样才叫「社会进步」,所以在使用这个词的时候保持谨慎是合理的。尽管我们对技术进步(或者色情)总能一望即知,我们却未必能够察觉到社会的进步。然而,这并不代表着社会进步不存在,只是很难达成共识,就像艺术或宗教一样。但是,如果没有社会进步,所有其他形式的进步最终都会失败甚至退步。

哲学家与实践倡议者丹尼尔.施马赫滕伯格(Daniel Schmachtenberger) 观察到,当问及历史上最早出现的「科技」时,大多数人会提到以下三项:石器、火和语言。这些重要的里程碑代表了人类早期便掌握了三种基本元素:物质、能量和资讯。但我们也许可以提出第四种最原始的,古希腊所说的「 技艺」(techne) ,也就是人类文明早期就出现的叙事能力和智慧传统,而这些当然与宗教和艺术有关。

这些技术对于人类合作的发展至关重要。也许光靠语言而没有叙事,也能够表达某些简单的指令和基本实用的描述。但聆听者与说话者,往往需要有共同的道德、法律或神圣感,才能够理解真意和正确诠释彼此。正是故事和艺术,以及它们融合成的智慧传统和宗教,开创了扩展的社会凝聚力、共享价值观且让我们感受到更多不同可能性、合作的「我们」(注一)。

我岔开话题了,但主要观点很简单:社会凝聚力的驱动因素,如文化、治理、道德、法律、共享故事和共享价值观,可以被视为「科技」。就像我们能操纵火、物质和资讯一样,这些故事也维系着我们彼此之间及我们和地球之间的关系。它们的状态反映了我们的表现,文化的力量跟机械的力量一样强。

事实上,任何特定科技领域(即人类操纵物质、能量或资讯的能力)的进步必须用另一种科技来衡量。例如,当我们敲击燧石生火(能量)时,我们便能知道我们的石器(物质)是「有用的」。当我们看见引擎开始运转以搬运重石(物质)时,我们便知道驱动它们的火源是有用的。当电脑的预测能够帮助我们获得更多物质或能量资源时,我们便知道我们的电脑(资讯)是有用的。

如果将文化、治理、法律、价值观等视为科技,我们也能用它们来评估其他科技领域的进展。我们迫切需要这个额外的参考点来协助提升我们操控物质、能源和资讯的能力。

这个方式能帮助我们厘清创建新社群时所面临的问题。我们应该要用同样的热情去欣赏并支持人们寻找新社群(也就是更明确且更好的故事)时所实践的技术。如果我们在深化和扩展社群的技术方面没有进展,所有其他技术进步将失去目标和方向,最终会陷入内外矛盾之中。更直白的说,我们将伤害自己和我们的环境。

在本文其余的部分,我将分享一些重要的「 模式」,我认为能帮助我们理解社群是否「有用」。无数个失败的乌托邦因为误解这些模式和其他事物而自取灭亡。这方面我们有很多可以向历史学习。

一个关于连结社群的「模式语言」(Patten Language)

在1970年代,一群建筑师写了一本好书,名为《模式语言》(A Pattern Language)。此书描述了建筑和城市的一些微小特征,例如「门前的过渡空间」或「窗户木工的图案在某个时间点会在走廊上投下有趣的光影」。像这样的想法帮助了许多建筑师建造出美观、温暖、且具功能性的空间。

模式语言的概念帮助你描述一个过于复杂无法用任何全面性理论来描述的系统。你所能做的只是一些小小的观察,希望其他人能够有用地将它们拼凑在一起。本着这种精神,我来分享一些关于社群凝聚力和吸引力的观察。

一、牵连的义务与共同命运Associative Obligations and Shared Fate

社群的形成并非完全出于选择。例如,我们并不能选择我们的家庭,或者我们出生的环境,然而这些环境使我们成为特定社群的一部分。即使我们并未采取任何行动或是行使同意,这些社群通常也会欢迎我们,或者将我们视为其成员。有时即便我们并外主动要求,这些非自愿的关联性和未经要求的成员身份也会产生真正的道德义务。

许多人对这些义务的概念持保留态度,至少在抽象层面上是可以理解的。某些被强制牵连的义务确实存在问题。例如,种族主义者可能仅仅因为某些人的外貌或祖籍,而单方面欢迎他们加入社群。这是否意味着这些人对种族主义者有某种忠诚或其他义务呢?绝对不是。许多其他具强制牵连义务的例子,虽然比上述的例子更无害,但却是不连贯的:如果有人告诉你有一个社会全由和你同一天生日的人组成,然后声称你是其中的一员,这是否意味着你对这个群体有任何义务?同样的,绝对没有。你与那些碰巧和你共享生日的人没有任何有意义的关联性。

但这并不是因为义务必须总是遵循某种类似契约的「要约和承诺」(offer and acceptance)模式。更令人满意的解释是,一些社群,如「白人」或「12月15日出生的人」,根本无法构成有意义的社群。它们所组织的故事基本上是价值低劣的:逻辑上不一致,或道德上有问题,或两者兼而有之。因此,它们无法为强制牵连的义务提供基础。

但是许多其他牵连的群体并不完全无序或在道德上有问题:它们的故事在一定程度上是连贯的。如果我们否认所有强制牵连的义务的可能性,我们就否认了许多政治和社会群体的存在。

例如,假设有人对你好,因为你是他们的表亲、邻居、同事、同宗教信仰者、工会成员、队友,甚至只是因为你也是人类。在相关的范畴内,并且在合理的程度上,你可能有义务回报这种特殊待遇,甚至可能要根据你被纳入的类别来予以尊重。你的行为当然会极大地影响关系的深化或削弱,而这些行为也具有道德后果。但这种联系在某种程度上是在你没有签署任何合约或做出任何肯定的情况下开始的。

当人们彼此给予特殊待遇时,社群关系会更加深化。当这种特殊待遇是基于一个好的故事,或许是在逻辑上有意义,且道德上被牵连在一起时,回报这种待遇成为社交生活中不可或缺的一部分。这并不是一个机械式的契约过程。我们并不能完全控制我们社群成员的身份,这是可以接受的。

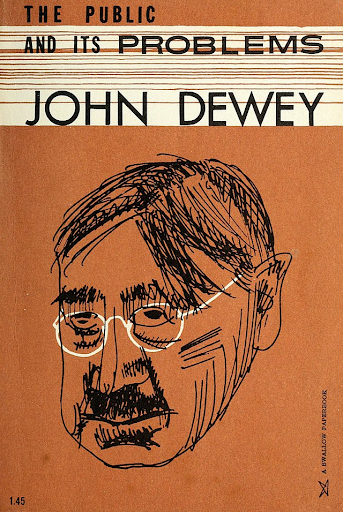

二、杜威式的公众Deweyan Publics

约翰.杜威(John Dewey)认为「公众」或政治社群是为回应共同问题而形成的事物。例如,如果一个城镇中的一家工厂开始污染环境,为了共同管理污染,将使人集结成一个「公众」来应对这个状况。

他明白在现代社会中,由工业化带来的超复杂问题使得政治社群很难辨识自己。其所面对的问题通常太过分散或抽象,使人难以轻易组织起来与之对抗。然而,打造民主社会的工作即是传播足够的资讯和教育,让公众能够自我辨识。因此,关于公众问题的资讯必须广泛可得,而在组织一个社会去对抗问题的过程中,在地的面对面互动至关重要。

三、保密和信任Secrecy and Trust

社群常常围绕着「共享的秘密」形成,或者换句话说:「特殊的知识」。这些知识可以是文化、语言、科学、宗教或其他任何事物。社群通过使用和保护这些知识来定义自己。

一个社群的特殊知识可能是一种秘密语言,让其成员能够在内部有效且具体地沟通。或者它可能是一种宗教教义,就像德鲁伊(Druid)入门者必须花费多年时间记忆的神圣诗歌。甚至可能是相互勒索:犯罪集团的成员根本是被彼此绑架,任何一个人都可以透过揭露他们所知的来毁灭其他人。

当一个社群的特殊知识被外部揭露,或者被记录在一些公开物件中(例如文本)中时,这将稀释社群的凝聚力或对彼此的仰赖程度。齐美尔举例说,德鲁伊人被禁止将神圣诗歌写下来,因为如果这些神圣诗歌歌曲被纪载在公开的文本中,较年轻的新成员要理解教义,就不再需要依赖长者的教诲,从而削弱了智慧传统中固有的亲密社会性。著名人类学家泰德.斯特雷洛(Ted Strehlow)因为曾经公开了某些原本应该以文化机密来保护的(澳洲)原住民歌曲和资料而一直受到争议。如今,维基百科和ChatGPT 使师生之间的连结变得薄弱:老师不再享有对资讯的特殊独占优势,甚至丧失传递资讯的能力,从而对学生来说不像个老师,反而更像个监工。

在最强烈且最亲密的私人关系中,通常假定互相具有保密义务,并且往往以无需附加担保的信任基础来进行协议。相比之下,在公共生活中,很少假定负有保密义务,并且通常要求具体保证。公众要求透明,其实反映了公众预设掌权者总是图谋不轨:透明是为了打破掌权者彼此交换秘密的「密室」,防止这些掌权者形成「小圈圈」,然后作出背离整个群体的决策。

某程度来说,社群与其周遭环境之间的资讯障碍强度,指涉该社群在多大意义上真正构成了一个有凝聚力的社群,而与其周遭环境有所区别。甚至在个体层次上也能看到这个模式:一个可以被完全摸透在想什么的人,也因此完全能够被操纵,从而可能缺乏自主性和对自身行为的责任感。

这个模式对社群建立与加密技术(包括公共区块链、零知识证明(ZKP)和其他强化隐私技术、以及指定验证者签名(designated verifier signatures))二者之间的相互影响具有重要意涵。

四、退出成本Exit Costs

正如我上面所说的,具有关联性的义务有时可能是单方面或非自愿产生的。但事实上,它们只有在人们长期互相相濡以沫,建立深交、并产生重大的道德义务关系时,才能充分展现出来。

假设你要跟一个熟识的人建立更亲密的关系,你跟他什么时候建立起「友谊」的呢?是第二次回电话,还是一起度过第五个年头的家庭假期?答案肯定是介于中间某处,但并没有明确的界线,每一个友善的行为只会加深关系。随着关系的加深,人们逐渐意识到因关系而产生的义务。而这就是关键:如果「放弃」这段关系的「代价」更高,人们更有可能吞下这些义务。

因此,最深厚的关系和最强大的社群往往是患难见真情。相较于承平时期,如果两个村民在饥荒中没有选择,只能紧密合作以求生存,他们之间很可能会发展出深厚的友谊,如国家民意在战争中变得同仇敌忾等等。

商业环境也有类似的结果,当边界完全开放,且资本能够通行无阻,建立信任的可能性就较低。人们在商言商时,就比较没有理由去投资这些人情世故。

低的「退出成本」使社群更难深化和成熟。

五、相互示弱Mutual Vulnerability

因此可以说,上述所有模式都指向一个主题:相互示弱。藉由有意义的关系、分享秘密、面对共同问题和亲密连结,人们变得容易受到彼此的伤害。

脆弱让社会凝聚力成为一把双刃剑。如果我们试图将相互示弱当作社会组织中的一个变量,并且「充分利用」或扩大它,我们可能确实增加了凝聚力,但同时也可能增加了脆弱性或风险。

区分不同的相互示弱模式可能是有用的。例如,脆弱性可以是对称的或非对称的;一对多、全对全或部分对部分。甚至可能是循环的,例如,A对B脆弱,B对C脆弱,C对A脆弱。

所有这些模式都值得进一步研究。相互示弱在凝聚群体中的作用似乎非常重要。例如,当每个人都清楚地理解,任何人对规范的不尊重,都会对每个人造成灾难时,就可能会形成一个愿意尊重共同规范的文化。 。

实验:以无担保的信任,种下关系

以上这些模式有助于解释为什么资讯科技进展会削弱社群。开放的金钱和资讯网络降低了地方组织的重要性,破坏了保密性,减弱了相互示弱的依赖,并且让退出社群变得容易。这就是包括齐美尔在内的社会学家自工业革命以来一直研究的原子化现象。问题并未减少,反而加剧,我们没有理由认为这种趋势会停止。

我对此感到担心,这也是为什么我觉得新社群的倡议很有趣且重要。它们不能重蹈覆辙,它们应该像科技专家一样,吸取过去失败的教训,根据过去的成功基础建立新事物。

前述的模式暗示了一些「负责任的实验者」在改善社群建设技巧方面,可能会采取的方向。本着这种精神,以下是两个具体的实验,我认为它们是合理且有趣的。

无担保的信任网络(Unsecured trust networks)

区块链承诺藉由「去信任」来扩大合作。但有没有可能这完全搞错了呢?反而我们要问的是,我们是否有办法设计一些方式鼓励更深层次的信任,并利用它呢?来、想像一个建立在信任和财务上相互示弱的社会,大致如下。几个人将一笔钱存入共同帐户。他们每个人都有能力亲自提取并声称整笔钱是自己的。如果有人拿走钱,没有任何措施会阻止他,事后也不会对他采取法律行动。然而,所有人都清楚这么做将严重背叛彼此的信任。

这个社群可以共同管理财富,例如投资股票、房地产等,并分享收益。 (就连共享的非现金资产也可以轻易被社群中的任何个体拿走;例如,任何成员都可以合法声明这个社群的投资为其个人财产。)

此外,社群可以发行一种内部货币(internal currency) ,该货币对应每位成员为该群体所贡献的传统货币或资产的数量。

由于这个系统相互示弱,任何人都可以轻易地欺骗其他人,内部经济很可能会意外地高效且产生合作。我怀疑不会有参与者会去讨价还价或在日常交易中作弊。如果他们真的想做这些事情,他们大可以直接带走整个社群的资产。此外,彼此欺骗会增加他们带走群体资产的可能性。社群货币和内部经济创造的剩余价值将由社群的互信而增强(甚至可能是超线性增长)。

这样的系统创造财富的方式,跟银行采取的部分准备金贷款很类似,但更值得采用。毕竟,银行贷款也是透过信任或「信用」创造新的货币,但这是仰赖银行的担保进行独立的交易。然而社群不需要靠银行,而是可以选择根据自己共享的资产发行额外的社群货币,同时保持这些资产有益投资。社群因此可以创造新财富,其价值有多高,端看社群内部的信任、尊重和合作程度有多高。认真履行义务,对内部经济做出贡献的社群,将会看到他们特殊货币的价值能兑换更多法币。

这些社群的规模可以逐渐且谨慎地增加。它们可能从一些相互熟悉的人开始,逐一审慎地接纳新成员。此外,或者可以设定每位成员能够「偷取」共享资金的「上限」,从而有另一种途径可以扩大规模。例如,可能让每位成员能够拿走的额度,是他们投入的2倍、5倍或10倍,但再多就不行了。这样一来便可以建立更大的团体,而不需要每个人都对最薄弱的连结投以过度的信任。这样更大团体可以透过谨慎增加成员能够「偷取」的金额来「深化」,这反映的是更深层次的信任,而非更广泛的信任。

这留下了许多问题。以这种方式建立的社群不会自动展现我前述的所有相关模式。这个社群要蓬勃发展,不能只靠彼此在财务上相互示弱,还需要在文化上建立共同的基础。还有一些重要问题,例如如何处理「对财库挤兑」(runs on the treasury),这在任何金融系统中都会时常发生。然而,这种有意识地将利益交织在一起的方式,可能会开启深化社群和增加社会及财务安全性的新可能。

另一个也很有趣的事情是,一般而言我们会认为,在没有保证的情况下,有钱人比穷人更没有意愿彼此信任。但我怀疑有钱人无法彼此信任的真正原因,其实是因为拥有的财富太多,无法对彼此示弱。因此,这些系统可能有望让社群达成某种平衡,因为贫困的社群比富裕的社群更能够利用彼此的脆弱性。

另一个稍微不太确定的实验性想法。 (我猜已经有类似的东西存在,请帮助我了解更多):

猜拳式权威结构(Circular Formal Authority Structures) :这种模式尚未被充分探索,但可能可以帮助已经磨耗严重的非正式规范,在文化背景中重新建立典范。

假设有一个「A→B→C→A」形式的权威结构。这与「制衡」概念有关,但更具体来说:我们在这里谈论的不是全盘影响或多方否决,而是一个系统,其中每个行动者可以被另一个人在回圈中奖励或谴责。想像一个由三个成员组成的团队,坐在一张桌子周围,一起做一份工作,但每个成员决定他们左边那位的薪水。

它有点像一座「纸牌屋」,循环权威结构的效力明显取决于成员之间的非正式规范。因此,非正式规范可能有非常好的机会来获得力量。系统中的所有参与者可能会一起努力发展合理的规范,并认真对待它们。

这对我来说很有趣,因非正式规范通常只在具有深厚共同历史或强烈威权的体制中,才具有真正的力量。然而非正式的规范非常重要,但民主社会中许多机构似乎对此视而不见。这就是为什么对于在缺乏(a)或(b)的情况下,建构循环权威结构进行实验似乎是一种有趣的方式。

结论

建立新社群是困难的。而且要以对参与者和整个社会负责任、诚实且有生产力的方式建立新社群是更加困难。

但我不觉得有办法绕过这些事情。相对于我们操控物质、能源和资讯操控的技术,我们在建构社会凝聚力方面的技术严重落后。因此,要么我们摧毁机器(不太可能),要么机器将会破坏社会(恐怕真的会实现),不然就是我们需要更有意识地让社会更强健。

我提出了一些我认为值得实验的想法。如果你同意,请联络我,我们来一起努力实践。

非常感谢Paula Berman、Jack Henderson、Angela Corpus、Alex Randaccio 和Christopher Kulendran Thomas 对这篇文章的建议、讨论和贡献的想法。

注解

如果这三种东西对应到三个古典元素——土、火和风——那第四个元素是什么呢?请容我想像为「水」。这是一个生成般的隐喻:水带来连贯和再生,并维持生命。它保护着大地,大地连结并支撑我们的身体,我们同时对其负有责任,水也让我们免受太阳的攻击。它改变自己的相态来缓冲过度的能量。直觉上,水在能量增加时会自发形成有序的结构,但其实正好相反。当水蒸气冷却时,首先凝结成液体,然后结晶成冰。如此一来水可以随时准备好发挥它的保护作用。水让其他元素保持和谐。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐