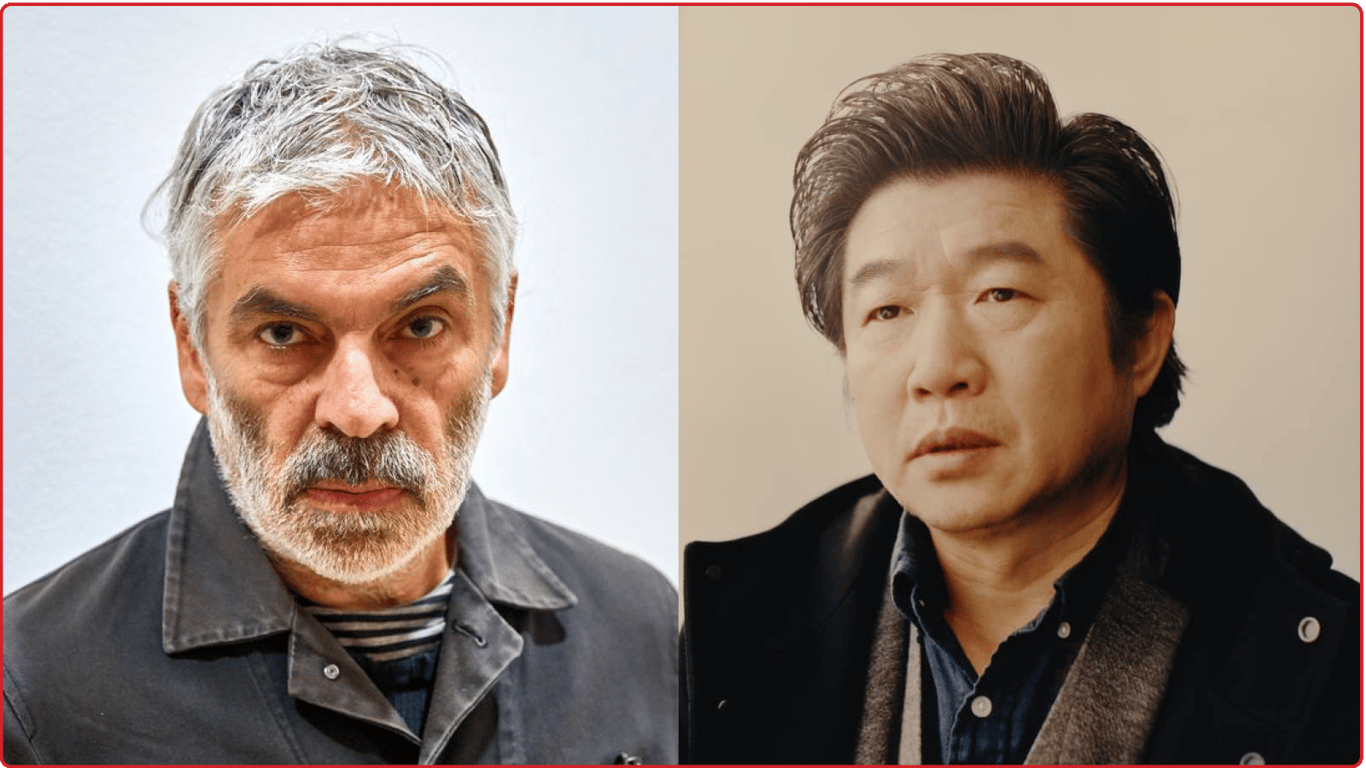

自由電影實踐-王兵對談佩德羅·科斯塔

任何在過去二十年裡一直關注葡萄牙導演佩德羅·科斯塔(Pedro Costa)採訪的人,可能都會注意到,在討論在世電影人時,有一個名字會一次又一次地出現:“王兵是唯一的一個。 」科斯塔在 2014年說道,此後他多次重複了這一觀點。

兩個人惺惺相惜。他們在21世紀的前十年相識──那大約是在科斯塔從《旺妲的房間》(In Vanda's Room,2000)開始的數位拍攝轉型時期。他之所以轉型,是為了更誠實地捕捉住在Fontainhas——他家鄉里斯本的一個現已被夷為平地的貧民窟社區——的居民。那也是王兵拍攝處女作《鐵西區》(2003)和後續作品《和鳳鳴》(2007)的年代——這兩部兩部調查式的編年史作品記錄下動盪和快速變化的中國現當代歷史的碎片。他們成了好朋友。

王兵和科斯塔常常被視為有些叛逆而又極其獨立的藝術家,他們追求一種十分個人化的、樸素冷靜的電影世界,認為那才是電影能夠並且應該具有的樣貌。他們都偏愛輕型數位設備和盡可能小的工作團隊。他們拍攝大量的素材(例如王兵的素材有時長達數千小時)。他們都致力於公正地描繪那些處於社會邊緣的人。

他們還有一種傾向,那就是拍攝源自於偶然相遇的電影。例如《苦錢》(2016)中的拍攝對象,來自於王兵在拍攝《三姊妹》(2012)期間遇到的一些十幾歲的雲南女孩。這些女孩後來前往湖州織裡鎮的服裝廠打工。王兵在2017 年一鏡到底的裝置作品《十五小時》(2017)和他2023 年的電影《青春:春》(2023)(計畫中的三部曲的第一部)中,又回歸了這個主題。

今年早些時候,當坎城影展將王兵的最新紀錄片《黑衣人》(2023)和科斯塔的《火之女》(The Daughters of Fire,2023)組合在一起時,他們電影實踐之間的親屬關係得到了更正式的確認。兩位電影作者以截然不同的方式,用他們的電影為現代歷史提供有力的驅邪——在科斯塔的《馬錢》(Horse Money,2014)中,文圖拉(Ventura)這個雙眼模糊、上了年紀的佛得角移民在走廊中徘徊的身影,與曾被放逐的作曲家王西麟在《黑衣人》中赤裸地在巴黎劇院裡踱步、回憶他在後革命時期中國的經歷的形像有著極為相似的地方。

透過Zoom,居住在里斯本的科斯塔和目前居住在巴黎的王兵進行了聯繫,反思了他們的平行實踐、長期友誼和對自由的共同渴望。本文及訪談編譯自Metrograph網站“WANG BING IN CONVERSATION WITH PEDRO COSTA”,由非虛構NFCine翻譯成中文並略作改動。

安娜貝爾布雷迪布朗(ANNABEL BRADY-BROWN) :你們第一次接觸對方的電影是在什麼時候?佩德羅,我相信你告訴我,當《鐵西區》放映時,你是電影節評審團的一員,這部電影引發了人們強烈的情感反應。

佩德羅·科斯塔:我從來沒有參加過影展評審團,或者說從那時起我再也沒有參加過。我曾被邀請擔任里斯本紀錄片影展(DocLisboa) 第一屆評審團的成員。其中放映的一部電影是《鐵西區》。這不是最終版本,不是我們今天所知道的那部《鐵西區》,它要短一些(註:這是5 小時的版本,而不是2003 年首映時的9 小時剪輯版)。我和其他三、四位評審團成員,我們毫不懷疑這部電影應該獲獎。但我們遇到了一個問題,因為我們有一位來自《綜藝》(Variety)的女士,她完全反對。她語氣凶狠地說:「如果你們給這部電影頒獎,我就…」所以我們遇到了很多麻煩。但(最後)我們還是把大獎頒給了王兵。獎金相當豐厚,我認為他用這些錢來製作電影了。這是我與王兵電影的第一次相遇……我想《綜藝》的那個人如今還在工作。

王兵: (我們的第一次見面)是2002年的柏林影展。佩德羅當時在場,他聽過我的電影。那時我不認識他,也不知道他的電影。直到2003年左右,我才認識他。我們逐漸對彼此的作品熟悉。

我看的第一部(他的電影)是《旺妲的房間》。那是一張盜版DVD。當時,中國有大量歐美導演的盜版DVD在販售。那時,稍微不尋常的或非主流的電影很容易透過盜版DVD 獲得,但在2000 年代之後,它們開始逐漸減少。現在在中國很難找到這類碟片。隨後,佩德羅帶了一部他的電影去坎城:《前進青春》( Colossal Youth ,2006)。

佩德羅·科斯塔:是的。 2006年,我帶著《前進青春》參加了坎城的主競賽單元。我聽說坎城評審團對待王兵的方式與此相同:其中一位——我想是評委會主席說——如果《前進青春》獲獎,他就會退出評審團(註:2006年坎城影展評審委員主席是王家衛)。所以,我們的待遇相似。

安娜貝爾布雷迪布朗:雖然你們獨立發展出各自的電影製作理念,但是你們兩位的拍攝實踐卻又是由一系列相似、甚至重疊的信念所驅動的。在你們關於電影拍攝的討論中,有什麼是你們強烈不同意的嗎?

王兵:我目前的情況是這樣,我真的不再受需要或慾望驅使去看一部電影,然後想著我喜歡它哪些地方,我不喜歡它哪些地方,我贊成什麼,我反對什麼。現在的我更聚焦在嘗試去理解電影中所展現的藝術意圖以及電影觀念。

佩德羅·科斯塔:每當看王兵的電影時,我就覺得自己或許應該多一點信心,或者說我應該多相信一些我不相信的東西。我拍電影時,仍然需要大量的文法或修辭。我需要我們所說的「虛構」或類似的東西。我並不是說王兵只是在拍紀錄片——我認為我們不太喜歡這個詞——但我需要以某種方式組織現實,它仍然非常屬於電影的語言……我需要的很多東西還來自於電影,而每次我看他的電影時,我認為它比我的更自由。我一直說現實對他幫助很大,現實也讓我深受困擾,它給我帶來了障礙和困難,我必須去解決和跨越。所以我建造,我開始建造。我做的事情更為複雜。

王兵:是的,這很有趣。但是我對佩德羅剛才說的話的理解,我的解釋是,他的出發點,他拍電影的出發點,和我的不一樣。他背後有歐洲電影的整個背景——義大利、西班牙、法國、葡萄牙和其他國家——這是一個十分強大而又豐富的傳統,這與中國的電影拍攝環境非常不同。你的整個想法必須從一粒種子開始,然後逐漸成長為一棵樹,形成電影。

當佩德羅談到他在某種程度上來需要將現實進行電影化處理時,我理解這是他從他所接受到的電影教育、他的電影背景,條件反射般自然而然地流淌出來的。而我的電影背景,我所受到的影響,在中國卻沒有類似的傳統。唯一的傳統是社會主義電影語言。我沒有任何可以供我起步的歷史基礎。如果說在中國確實有一種傳統電影語言,那也是我無法接受的。我必須放棄這整套東西,從頭開始。所以(我們)之間的差異是:就好像佩德羅·科斯塔拍電影時,他是從北極開始,而我是從南極開始。

換句話說,佩德羅描述的他在拍電影時面臨的障礙和挑戰,我認為它們並不是他自己因為自身原因所遇到的個人挑戰,而是由歷史及條件反射的要求所帶來的。而在我所處的情境中,我可以更放鬆,從頭開始,因為我不必考慮或顧及任何舊有的形式。我不必遵循某種慣習,或去對某種電影傳統進行回應,我可以隨心所欲。同時,雖然因此顯得更加自由和有活力,但與傳統背景下的電影相比,我的電影也有一點幼稚,有一些孩子氣。佩德羅的電影因其與悠久的電影傳統的文化相聯繫,因此更加有力。

佩德羅·科斯塔:我想說,王兵,你關於你本人以及你電影所說的一切,都是真的。但王兵在今日的獨特之處在於,他一直都有這個主題,這個現實,非常明顯和自然,幾乎是有機的:這是他的身體,這是中國。當你有這樣一個主題時——這樣的景觀、人文、心理和歷史——你可能會對自己說,「這是我的電影,這就是電影,對我來說,就是中國。」我沒有那種東西。我拍過關於我的國家的某些社區的電影,拍攝那些在我的國家流離失所的人,他們是移民——我認為這充分說明了我想做的事情,以及我站在哪一邊——但他們不是我的國家。

(王兵)可以立即做一些在電影中非常非常難以同時達成的事情:特殊的、個體的、個人的,以及一般的、整個社會。他有那種(能力)。他做得很漂亮。過去有一些導演,偉大的導演也可以做到這一點:一些俄國人,例如亞歷山大·杜輔仁科(Aleksandr Dovzhenko) 。王兵就是其中之一,他屬於這群人中的一員。他有這種主題上的連貫性(thematic flow)。今天沒有人這樣做。我不知道這是優點還是懲罰,一定是兩者兼具……也許現在,更多的是一種懲罰。

王兵:很難說,我們在電影中能做什麼或不能做什麼,取決於我們所處的社會。它可以以任何方式發展……我無法預測未來會發生什麼。

佩德羅科斯塔:人們說我們是邊緣人,或是紀錄片(導演),或是處境艱難的導演。這將我們置於某種困境之中。但即使有所有這些限制——來自社會,也來自電影本身——我仍然感覺到王兵對現實有著這種信心,這種信心將始終伴隨著他。他與現實之間有著雙向的對話。他與現實交談,現實也回應他。而且他解開了比我更多的謎題。

安娜貝爾布雷迪布朗:在多年來的採訪中,甚至在這次談話中,你們倆都經常談到在電影製作中「自由」的渴望。有時說的是現實層面,有時則更具哲學意味。你們相信有自由電影人這樣的事嗎?

王兵:我只能從我的自身經歷,從我第一次與電影的接觸來告訴你。首先,我拍的電影中沒有一部符合我心目中的理想電影。在我的國家,環境從一開始就施加了非常大的限制。你必須遵循某些關於情節的指導原則,關於你所描述的意識形態;遵循某些程序、規則、審批;始終遵循當前的現實或當下的焦點。正是因為有那麼多的障礙,這使我試圖成為一個自由的電影人。當你缺乏自由時,你就會去尋找自由,這就是驅使我去尋找它的原因。

佩德羅·科斯塔:如你所知,我的經歷與王兵不同。我開始以一種非常古典、傳統的方式來拍電影。我當了10年的助理導演,然後我做了各種各樣的工作,助理製片人、助理導演等等。最終,我拍了我的第一部電影《雪》(O Sangue,1989),然後是第二部《熔岩之家》(Casa de Lava,1994),等等。我開始採用傳統的電影製作方式,比如說,與劇組成員一起,並且有大量的資金,這使得這種製作電影的方式成為一種非常傳統的形式。我看到了最糟糕的事情……你在電影中看到的最糟糕的事情,它們就像一面鏡子,映照出資本主義社會中最糟糕的事情。我從中學到的經驗教訓就是我討厭這種拍電影的方式。有一瞬間,我覺得我有問題,因為我不想在餘生中做這種糟糕的工作。我一度以為我的問題是藝術層面的,因為我想拍電影,但我不能用這種方式來拍。

突然有一天,在拍了兩三部電影之後,我明白這是一個製作上問題。我需要擺脫這種商業化的電影製作方式,去尋找某種自由,或者說可能性,或者說給自己留出自由的空間。於是我就這麼做了:我走得遠遠的。我獨自拍攝了《旺妲的房間》,帶著一台數位攝影機、一台攝錄機(camcorder),當時的第一台攝錄機——然後我開始了我導演生涯的第二階段。

(從那時起),我一直和兩三個人一起拍電影。可以說,這更家常一點,我們在家裡製作。當然,預算非常低——很難籌集資金,很難說服人們給我資金……(但是)這樣,我就更自由了。至少我遠離了傳統電影的五光十色的世界。但我仍然為自己創造或幻想了許多限制,只是為了工作。有時我想我需要被封閉在四面牆內才能看世界。

***本文編譯自metrograph:WANG BING IN CONVERSATION WITH PEDRO COSTA一文:

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!