书评•评书|翟理斯谈清末女性地位

《Historic China, and Other Sketches》出版于1882年,是翟理斯对中国世情百态的一个描画。全书从您能想到的各个方面介绍了外交官翟理斯眼中的晚清中国景象,从牙医到过年过节,从女性地位到公会当铺,不胜枚举。从前,我写过翟理斯对于晚清中国杀婴传统较公允的讨论,今天,偶然看到他在此书中对于晚清中国女性地位的讨论,觉得值得在这里整理一下。

闺阁中的「知」与「不知」

「女性地位」(The Position of Women)一章的最后两句是这样的👇

“One of the happiest moments a Chinese woman knows, is when the family circle gathers round husband, brother, or it may be son, and listens with rapt attention and wondering credulity to a favourite chapter from the "Dream of the Red Chamber." She believes it every word, and wanders about these realms of fiction with as much confidence as was ever placed by western child in the marvellous stories of the "Arabian Nights.”

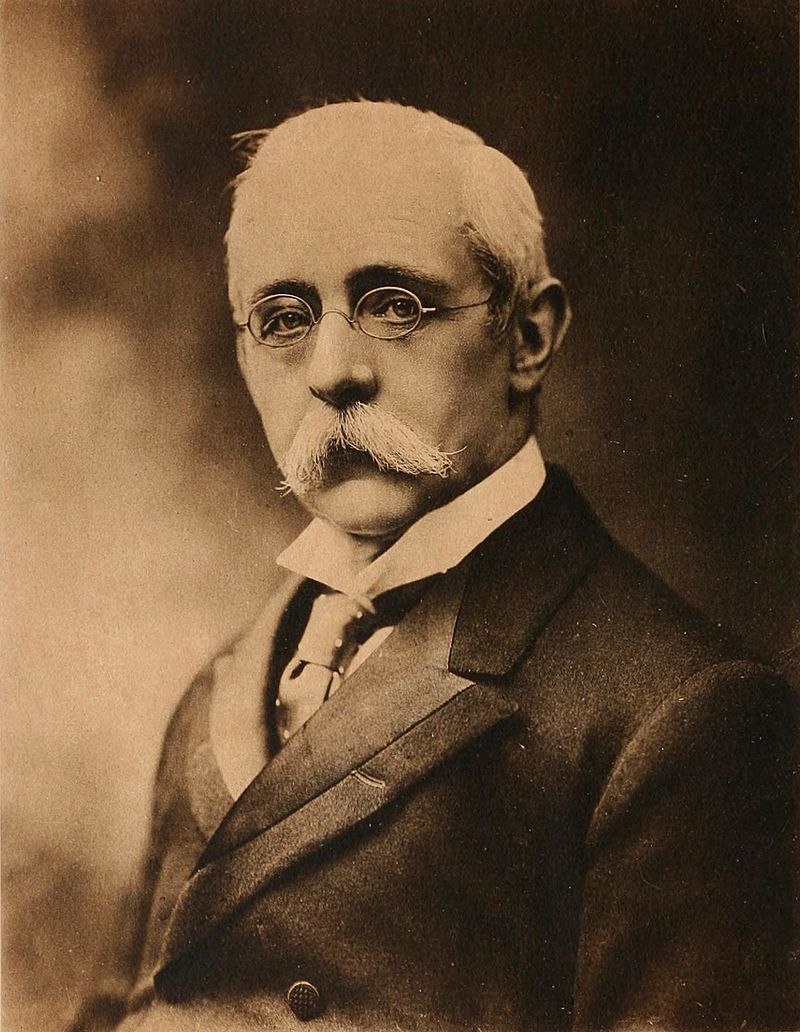

——《Historic China, and other sketches》Herbert Allen Giles

所以,讨论完中国女性的总体地位之后,翟理斯说,中国女性所知道的最快乐的时刻就是当全家男女老少围坐,聚精会神地听《红楼梦》中的章回故事。翟理斯觉得,那个听故事的中国女人一定相信故事里的每一个字,并将这种对于故事的沉醉与听《一千零一夜》的西方小孩儿相比。

翟理斯给出这样的比拟是有他的原因的。在「女性地位」中,他是通过社会阶层的分别来谈晚清中国女性的地位的。当谈到富裕家庭的女性时,翟理斯观察到,

She is represented as a mere ornament, or a soulless, listless machine—something on which the sensual eye of her opium-smoking lord may rest with pleasure while she prepares the fumes which will waft him to another hour or so of tipsy forgetfulness. She knows nothing, she is taught nothing, never leaves the house, never sees friends, or hears the news; she is, consequently, devoid of the slightest intellectual effort, and no more a companion to her husband than the stone dog at his front gate .

所以,富裕家庭的中国女性就好似一个装饰、摆设,是闺房中丈夫的附属品,而这些被剥去了智识的女性自然可以跟西方听《一千零一夜》故事的小朋友相比了——她们并没有被当作独立的个体看待。

在重男轻女的社会中,「女子无才便是德」就是翟理斯笔下的「她什么都不知道,她也什么都没有学过」。这样的女性跟门口的石狮子差不多呢。

将人比做物,大多数情况下是很让我不舒服的。至少,这是对于一个人的人性的极度压缩,缩到完全不存在,成了物件。有时候,我觉得这种比拟就好像是一种最深切的失望,对人类好奇心、探索求知欲望的彻底泯灭的绝望叹息。不得不说,人与人之间从交流中汲取养份,又不断地在交流中受到伤害,真仿佛是个出生后就要面对的悖论,谁都逃不掉。女性,被关在闺房中,是福还是祸呢?

然而,对于社会底层的穷人家的女性而言,翟理斯持的态度却不太一样。对于贫苦人家的女性,翟理斯则提到了中国大家庭之间相互「提携」和帮助的传统文化。也因此,翟理斯说,晚清真正在大街上流浪、无家可归的人比欧洲少很多,而同等社会阶层中的女性也相应地过得比欧洲「姐妹们」要好。

再谈中国的「女婴问题」

之前也写过,翟理斯对于很多「外国人」记录的中国重男轻女和杀女婴的传统嗤之以鼻,在「Female Children」一章中,他将这种误解称之为「 trashing 」,很严重的一个词了。在《中国速写》这本书中,翟理斯再次表示,并不是所有的中国父母都这样极端,都会杀死女婴,还是有很大一部分的中国父母对于女婴的降生感到快乐的。除了不会像男婴诞生给亲朋好友发红鸡蛋以外,父母依旧会高兴并依照传统在第三天给女婴起乳名,并用一粒煮过的米粒在女婴耳垂上揉,通过摩擦让耳垂麻木之后用穿有沾过油的线绳的针为女婴穿耳洞。

其实我在这方面还是比较赞同翟理斯的公允看法的。关于能够做出杀女婴行为的父母,我并不否认,肯定是有,晚清到现在,一直都有,是文化,甚至是一个很大地区的文化产生的后果,但是如果推而广之涉及所有的父母,则不成立。

不过,有时候也有点佩服翟理斯的自信,毕竟晚清中国也算是很大的地方,四散各地的每一个外国人看到的、经历的都大不相同,自然,所记录的也都不一样。翟理斯倒是更坚决地维护自己的观点,从「女性地位」一章开始就以「误解」来概括其他人的观点,甚至「trashing」,或许有点过火。只不过,他还是从未否认过,只是对于纪录中杀婴或者女性地位的问题提出了自己的看法,并觉得其他人可能并没有完全理解,怎么说呢,在我看来,依旧能够归于「公允」之列。

在我眼中,翟理斯有点像中国的马克·吐温,他的文字诙谐幽默,漫游中国,对中国了解深入,我喜欢读他的小案,看他笔下的晚清风土人情,那些故事总让我想起马克·吐温的欧洲游记。当然,翟理斯并没有像马克·吐温嘲笑德语一样地嘲笑中文,相反,他学习了中文,对汉语语言有着深入的研究,甚至他发明的拼音系统至今仍然有沿用。

日后,我依旧会持续记录翟理斯笔下的晚清中国和有意思的小案。 ☺️

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️

- 来自作者

- 相关推荐