原來總統的選票是死亡芭比粉色的| 2020台灣大選觀選記

“中國和美國拉著繩索的兩頭,台灣站在中間,兩國的關係近,繩索是鬆的,台灣就搖搖欲墜;兩國的關係遠,繩索繃得緊,台灣就站穩了。”

回到紐約已經幾天了,好不容易倒過去的時差又得倒回來,於是仍處於作息混亂之中。台灣的大選像一場高潮迭起的夢,當時特別上頭,但抽離後各種情緒退潮得也很快。大選結果應驗了我行前的預測,小英破紀錄高票當選了。其實已經有很多文章分析她勝選的因素:香港運動、中美貿易戰、世界的新冷戰格局、中國外交的戰狼化、以年輕人為代表的台灣本土意識和身份認同的崛起……,我也確實在現場觀察到了一些具體表現,又因為她的勝選,似乎自證了這些因素都是有效的,或者至少都有了解釋力。但我想,我不必作這樣的重複論證。

11日大選當晚,小英即將勝選的時候,我跟幾個朋友去了民進黨中央黨部的門口,等待她發表勝選演講。那裡早已經架起了舞台和大屏幕,街道上站滿了人,我們盡量往前擠,到能夠看清楚屏幕的地方就很滿足了。男女主持人在台上聲嘶力竭地造勢,而計票仍在進行,票數攀升得很快,周圍的人群爆發出一陣陣的口號、歡呼聲。我忙著在朋友圈裡直播選舉過程,吸引了很多內地和海外朋友的關注,當時網絡比較堵塞,台上每播報一次票數,我編好的內容還沒能發出去,票數就又漲到了新的高度,就這樣一直衝到突破台灣歷史上民選總統的最高得票記錄。

我想,我們對潮水的方向沒有出現重大誤判,而它比我們想像得更加勢不可擋。

畢竟我也經歷過2016年的美國大選,見識過傳統媒體是如何在預測選情時徹底扑街的。對於知識分子那個面向的我來說,其實沒有什麼錯誤比脫離群眾更可怕了。雖然當年我剛剛去紐約,在那之前對美國的政治基本不了解,大選當日全靠美國朋友現場科普。但是在一夜之間,周圍的老師、同學和整個社會的強烈反應(很多人因此憤怒和哭泣),將我捲入了那種情緒中,久久難以自拔。我第一次看見身邊的普通人可以如此深地沉浸在政治中,這對於一個成長在把政治高度敏感化的社會裡的中國人是一種衝擊。

從此我開始了解美國的政治光譜、兩黨分野以及一系列相關的社會議題,而且還第一次因為政治立場和國內挺川的朋友們發生了衝突,現在想起來,那是我理解民主社會政治參與的一個重要入口。

有時它幾乎是一種創傷,即便看到小英選前的民調大幅領先,但16年的美國大選前媒體也一致認為希拉里會當選,這讓我總是去設想那些沉默大多數的存在。之後發現有這種感覺的不只我一個人。在一次聚會上,有個朋友說,他去參加了韓國瑜的造勢大會,淹沒在那種狂熱的氛圍裡,讓他一下子就想起了川普當選前的情景,這讓他莫名恐慌,“那種感覺太像了!”他說。

我沒有問他的恐慌的是什麼,是民粹嗎?是威權的複闢嗎?還是僅僅因為討厭川普呢?

在和另外一個朋友吃飯的時候,他很好奇地問,台灣人怎麼看待川普呢?特別是小英的年輕支持者們,從兩岸對峙的立場上來看,他們應該很感謝川普對待中國的強硬態度,但是他們真的認同川普所代表的價值觀嗎?比如說反智、威權主義、性別歧視、反對同婚,這顯然不符合他們的理念,這不是很尷尬嗎?

當時我還沒有細想這個問題背後的意義。

選前我們跑了很多的競選現場。我們去了國民黨中央黨部,觀賞了他們把蔡英文和民進黨罵得狗血淋頭的宣傳片。出來後隨行的一位朋友說,她一點也不意外國民黨不被年輕人待見,他們看上去依舊如此保守——在中央黨部的門廳裡,孫中山的銅像坐在“天下為公”牌匾之下,一邊的牌子上寫著“愛國以命,愛黨以誠”,另一邊寫著“沒有中國國民黨,就沒有中華民國”,彷彿還停留在威權時期的舊夢裡。她說,“作為大陸人,我們對這種話語和意象實在太熟悉了。”

韓國瑜和蔡英文在台北凱道的的選前造勢大會我也都去湊了熱鬧,造勢大會就像開露天演唱會一樣,舞台上唱歌跳舞,間或帶大家喊幾句口號,下面人山人海,摩肩擦踵。尤其是小英的造勢大會,我一度被擠到覺得下一秒就會發生踩踏事故(然而現場居然看不到維持秩序的工作人員或警察?)。韓國瑜的主場上絕大多數都是中老年人,我全程見到的年輕面孔也就五六個,青天白日滿地紅的國民黨黨旗飄得滿眼都是。本來以為小英的主場上都會是年輕人,但其實各個年齡段的人都有,分佈比較均衡,大家揮舞的是淺綠色和粉色的標語旗,始終沒看見過黨旗(我今天google了一下才知道民進黨黨旗什麼樣)。

不出所料的是,小英的主場上隨處可見撐香港運動的黑衣人,他們舉著光時黑旗和各種標語,儼然已經把這裡變成香港運動的一個分會場。

有台灣人說,香港運動讓蔡英文“撿到了槍”,這成為了她最有力的競選武器。在競選前五天發表的競選CF《大聲說話》是明擺著把香港的人血饅頭吃到底了。不過“人血饅頭”是我們用來調侃政客的說法,不能忽視的是香港人在國際聯絡上一直有超高的主動性,被架上道德高地的可能反而是台灣人。大選當天,社交媒體上就瘋傳著一張照片:一個身穿黑衣,戴著黃色頭盔和黑色口罩,看不清臉部的女生,就像個黑色幽靈般,舉著塊牌子站在台灣某個捷運站門口,上面寫著:“我是香港人,請珍惜你的選票,我們只能示範一次。”

在我和一個台灣人的聊天過程中,她主動提到了那張照片,並且說,“台灣的年輕人真的被綁架太多了,當你看到同齡人在用生命警告你,如何才能不受影響呢?真的看不下去。”

而這樣的港台共振,顯然不是這次才出現的。在台灣的兩岸對峙的敘事裡,香港一直處於特殊地位,被定義為“自由地區”,是要區別於大陸(所謂“淪陷地區”)去對待的。而同樣在2014年,相繼發生了台灣太陽花學運和香港雨傘運動,公民社會的共振應該早已形成。

(2014年對大陸來說也是非同尋常的。如果2008年是中國的“公民社會元年”,2014年或許可以稱之為“公民社會末日元年”,我傾向於把這一年看作中國極權化現狀的開端。宏觀來看,這其實也是某種共振吧。)

當圍繞“抗中”的議題已經成為第一緊迫,便沒有留給其他內政多少討論空間,很多批評的聲音認為“亡國感”遮蔽了其他的議題。我也不止一次聽人說:“蔡英文在之前的任期中其實政績並不盡人意。”或者是:“這次的選舉沒有多少政策上的干貨,大家的關注點都在外交。”雖然兩岸關係一直都是台灣選舉的重頭戲,但是“亡國感”卻是今年才出現的,它曝光出的危機和焦慮,迫使台灣人重新審視自己的身份和國家認同,也重新想像二者的未來。在兩黨的宣傳上,誰都沒法說自己不曾操弄“亡國感”的概念,國民黨指責民進黨在兩岸關係上的強硬態度會損害台灣的經濟,甚至觸發武統的危險,而民進黨則指責國民黨的親共路線會帶領台灣走向一國兩制,從而摧毀台灣的民主自由。

在最後的觀選總結會上,一個朋友說,他了解到一些年輕的國民黨人投了廢票,因為他們不認同民進黨,但是又實在沒法去投韓國瑜。他說,“每個議題都可能都有很多維度,但卻被窄化為了兩個選擇。”

其實他們誰上台了,台灣都不會一夕之間就變天,但這種簡化成二元對立,極化為生死存亡的敘事,才能形成強大的情感動員,當它表現為造勢大會上震耳欲聾的呼號時,也是我不再感到投入的時刻。

民主是自由的嗎?民主可以更好地體現民意嗎?可能它並不是天然確定的答案。

最好的情況,當然是台灣人能夠有更多資源關注(他們自己真正認同的)台灣的民生、經濟和社會正義,而不是把焦點集中在“意識形態”鬥爭上。但是,僅僅得出“台灣的年輕人被(政客、大陸、美國、香港……you name it)綁架了,從而不能真正履行自己的政治訴求”這一結論卻是簡單粗暴的。

回到之前那個關於川普的問題上面,我意識到,對於相對弱勢者來說,更重要的是在現實存在的權力關係裡面博弈出自己的生存之道,而非脫離這個語境就能實踐自己的政治理想。

我們在理解其關係的時候,可能會有諸多視角——台灣(香港)以親美牽制中國、美國(西方)將台灣(香港)看做全球抗中的前線、中國將台灣(香港)看做“百年國恥教育”和“中華民族偉大復興”的一塊拼圖……爭奪主體性的敘事始終在進行著。作為在這三個地方都停留過的人,可能我最大的感想是,作為一個普通人,特別是一個身處中美夾縫中的普通人,更能理解台灣的處境。

最近讀到一篇寫台灣歷史的文章裡,介紹了小說《亞細亞的孤兒》是如何折射出台灣的命運:一位日據時代的台灣知識分子一心嚮往祖國,他在日本飽受欺壓,好不容易等到光復,到大陸後又不被認為是中國人而受到歧視誤解,歷經一連串打擊,後來慢慢認知錯亂,最後發瘋悲劇收場。

假裝自己並沒有體認到房間裡的大象,從而批評台灣這次的選舉現像其實是容易的,但我實在沒有那份自信。作為大陸人,我們難道就有更多的選擇權嗎?我們離大像那麼近,被覆著大象的陰影,也承受著指認大象的代價,對此應該再清醒不過。

香港的年輕人為何變成了妖魔鬼怪?而台灣的年輕人為何都心懷亡國感?而我們竟然以為自己過著歲月靜好的生活?如果真有什麼東西綁架了他們,那它也正綁架著我們所有人。

去台灣的第一天,聽一個當地的媒體工作者從“亡國感”的角度,剖析台灣的本省人和外省人之間、以及代際之間不同的歷史感所產生的身份和國家認同的分歧,我才第一次了解到這背後如此多的脈絡——日本殖民、國民黨威權統治、民主轉型、教科書改革、中美關係、兩岸關係的流變……大陸沒有這麼複雜的脈絡,也沒有出現規模性的身份和國家認同危機,但這也恰恰說明,因為其他原因而產生了身份和國家認同危機的大陸人,會是多麼孤獨。

一遍遍聽台灣人講“亡國感”,我們感覺到莫名尷尬,因為我們心中也有個講不出口的亡國感。但我們沒法像香港人一樣去把自己的敘事融入他們。

身邊有個在台灣讀書的同行者說,在台灣大選的過程中,作為大陸人的自己感覺每天都被cue到,“但是他們cue你也不是要聽你說什麼,感覺自己始終處於一種失語狀態。”而一些存在於台灣的對大陸誇張而失真的想像都持續讓她感覺到疏離。

還有一個大陸朋友補充說,身在小英當選後的慶功集會裡,感覺人群的狂歡和自己沒關係,他們的未來是他們的,而自己在人群中是個異類。

一旦意識到自己在這裡同樣被當做“他者”,雖然會被他們的情緒所感染,但自己怎麼都無法跟著歡呼、喊口號。

後來我才知道,陸生在台灣是沒有資格工作的,畢業了就只能離開,權利還沒有其他外國留學生大。自從大陸停掉了自由行之後,大陸過來的的探親訪友都受到影響,也不知道兩岸關係如果進一步惡化,會如何影響他們的簽證。

不管是和我同行的大陸人,還是在台灣遇到的陸生,都多為自由派人士。我也想知道,因為民主自由的價值觀而對台灣抱有高度認同感的人,如何去面對這種異類感和受限的生存空間。

這次台灣之行除了參加大選相關的活動外,我們也拜訪了一些當地的社會組織,感受到這裡蓬勃發展的公民社會,這比觀看政治表演更讓我收穫良多。

其中一次,我們去參觀了民間司法改革基金會。在台灣解嚴之後,立法、行政相繼改革,民間律師團體在1995年籌備成立了司改會,監督法官、通過個案推動司法改革,並兼做立法研究。他們還會在大選期間拜訪各個候選人,督促他們推進司法改革並發表相應的政見。

我們和司改會的負責人進行了一個簡短座談。介於我們的大陸身份,對方首先問了一句:“可以談敏感話題嗎?”

我立刻就理解到,“敏感”並不是指話題會觸犯什麼禁忌——畢竟這是個言論自由的社會——而是更多地指向我們是否對一些可能有爭議的話題足夠開放。

類似的試探在我與台灣當地人的交流中多少都有,當然大家都比較友善。但我也感覺到自己彷彿是“敏感”的化身,不得不一次次證明自己是“安全的”,是對台灣的民主自由有充分體認的大陸人。

我們紛紛點頭,誰也不想讓這次交流停留在場面話上。之後對方除了介紹台灣司法改革以及他們的工作內容外,還說到了對兩岸關係的看法,香港問題,中國的709律師大抓捕和公民社會的困境等等。

(本文開頭那句話也引用自他)

他說,大陸解決社會重大爭議是黨內運作,而台灣是司法決定,通過解決案件贏得社會的信任,這樣社會就不會產生動盪。香港司法已經缺失民眾信任,如果法院威望持續下降,就會失去解決社會問題的能力。

“就讓他們真普選嘛,又能怎樣呢?”他說。

我去台灣之前,大陸剛發生過一場維權人士大抓捕,可能是709之後最大的一次。在曇花一現的公民社會時期,我們也湧現出了很多積極參與權利倡導和維權案件的律師,如果正常發展下去,一定也會形成這樣的組織,去推動國家的法治進程。然而他們現在入獄的入獄,逃亡的逃亡,在盛世之下,幾乎不被人知曉。

並非大陸人就更加蒙昧,哪怕有一些喘息的空間,誰說我們不能衝破黑暗生長呢。

我們的對話還有個有趣的地方在於,在美國,即便和西方人討論多麼“先進”的議題,我也能夠保持適當的距離,畢竟對方是不同種族、說著不同的語言。但是當這些和我們同根同源的人們用同樣的語言,卻在以“過來人”的立場討論我們正在經歷的政治高壓時,會產生錯覺,以為我們已身在一個民主化的中國里共同憶苦思甜。

其實這種超現實感在台北的每一天都會閃現。這裡經常讓我想起家鄉成都,因為它的街巷、居民樓、小吃店、濃濃的市民味道都那麼熟悉,使得常年在國外的我倍感慰藉。但是在涉及政治活動的場景裡,掃街、拜票、造勢……台灣卻又是陌生的,彷彿是一個平行宇宙裡的中國。

整個觀選的過程裡,其實最打動我的,是大選當天親眼目睹台北的民眾們如何參與投票和開票。如果沒有如此腳踏實地的一幕,我可能沒法從造勢大會上的暈眩裡落地。

台灣的投票所都設置在社區裡、學校裡各種方便當地居民的地方,沒想到我們旅館旁邊小巷子的早餐鋪旁邊就有一個,一大早的就有人在排隊投票。後來我又去了附近一所小學,這裡有11個投票點,設在11間教室裡。一些工作人員和社區警察站在教室門口指導投票,但校園裡並沒有清場,依然有很多小孩和市民在周圍玩耍活動,和來來往往的投票者和諧共處。

投票者不能帶手機進教室,每個人都要進一個遮了簾子的小隔間去填選票,並且不能曝光選票。為了保證大家都能夠在一個不受打擾的環境裡投票,大選當天,一切助選活動都要停止,選民不能帶任何競選相關的宣傳品、穿任何競選宣傳服裝以及在現場發表任何助選言論。

下午四點投票結束的時候,我們來到了就近的投票所看開票。這裡很快就聚集了圍觀群眾,大家提出一些問題,工作人員也耐心解答。我們的旁邊坐了個老爺爺,帶著筆和筆記本,一臉嚴陣以待的表情。在等待開票的空閒裡,我們和他聊了幾句,他說自己已經在美國生活了二十多年,這次專程飛回來參加大選的,“這是我們的權利,要好好行使。”他說。

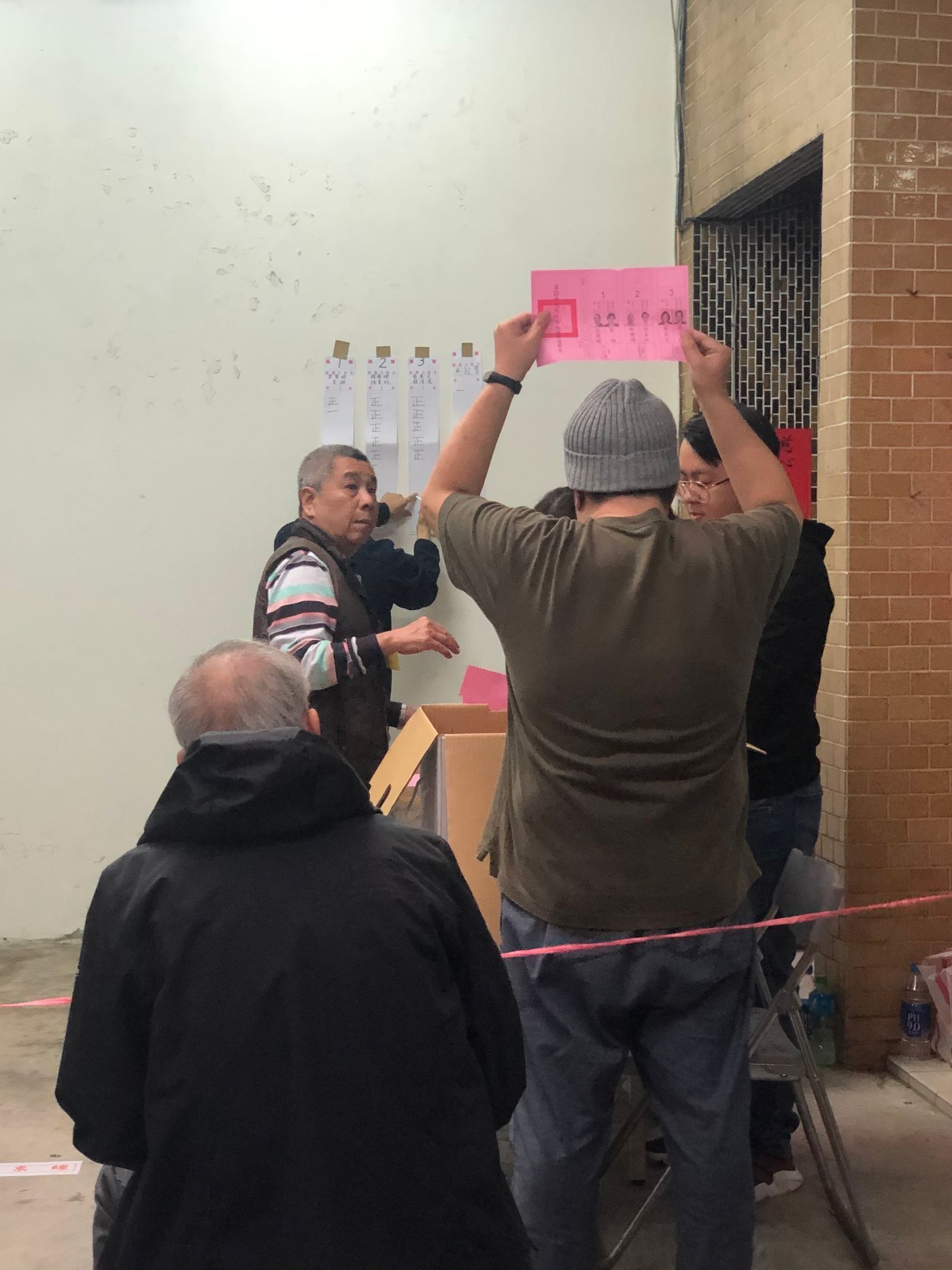

工作人員很快當著大家的面開了票箱的封條,原來總統的選票是死亡芭比粉色的。

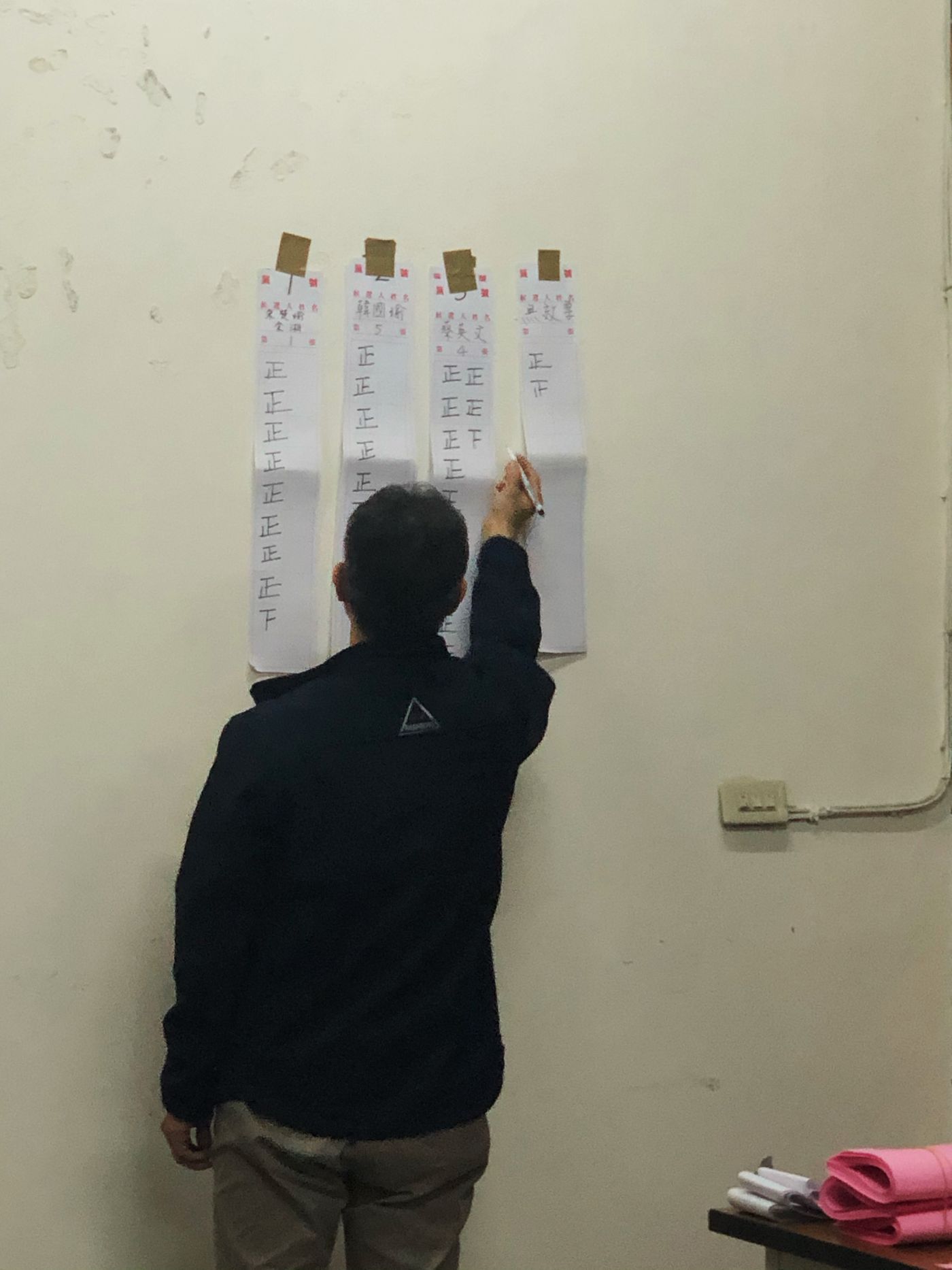

開始唱票後,工作人員從票箱裡一張張取出選票,高舉過頭頂將票面展示給大家,並大聲喊出選票上的名字,然後負責計票的人會在牆上的紙條上畫下一筆“正”字。

這是用最樸素、實在的方式建立起來的社會信任系統,理解起來沒有任何難度,當天選、當天開、不過夜、不轉移選票、不進行任何電子化操作。

我最直接的感受就是感動,很多通過我朋友圈看直播的朋友也留言表達了同感,他們說:“沒想到大選這麼接地氣”、“原來是最傳統的手寫票”、“第一次這麼近距離全方位地看到選票”、“現場點票挺好的,方便各方監督,對於如此重要的事件,慢一點就慢一點吧”、“果然實踐才能提升民眾的意識”、“不知道有生之年能不能在國內經歷這樣的場景”、“被喚起了一種非常'古早'的感情,小學的時候班裡選三好學生就是這樣選的。”……

老爺爺果然不辱使命,乾脆上前坐到了唱票人旁邊,對方唱一聲票,他就在自己的筆記本上記下一筆,嚴格追踪著每一票的歸屬。還令我佩服的是,在唱票的過程中,間或便有人出聲提醒工作人員某些疑似不規範的行為,一點都不帶含糊的。

看到這些一絲不苟地監督著選票的庶民們,真難以想像權力就是這樣誕生的。

唱完票後,工作人員把箱子翻起來,給現場觀眾看空空如也的箱底,才算完成任務。報出三個候選人最後的得票數後,和老爺爺筆記本上的計數一比對,果然分毫不差。

在我直播選舉的過程中,也不全是正面反饋,最常見的負面反饋是,每當涉及將台灣稱為“國家”的信息(比如小英在勝選演講裡說:“我能夠領導這個國家是我畢生最大的榮幸”),評論裡就會出現:“台灣怎麼能是國家?!”

介於這是個友盡話題,我沒有開啟討論,畢竟這背後的歷史脈絡和生命經驗,一兩句話也根本說不清。

但我總是想起,一位同行的朋友說:“國族主義是中國人的最後一口狼奶。”(講真,這句話是我台灣之行的最大收穫之一)

“狼奶”是流行在社交媒體上的詞,有網友解釋為“廣義上邪惡的統治階級在受害對象幼年三觀不成熟的時候,通過學校教育,灌輸,謊言一千遍就是真理或者其他宣傳手段迫使你接受的政治觀點和意識形態方面的知識。”(by知乎)

“最後一口狼奶”的意思是說,我們在成熟起來之後,才慢慢通過啟蒙和反思,把曾經喝下去的狼奶一口口往外吐,而這最後一口難以吐乾淨的狼奶,就是“國族主義”。

我對此頗有同感,因為我見過很多思想進步的自由主義者、女權主義者,依舊帶有深刻的國族主義情結。

值得一提的是,國族主義和愛國主義是兩種不同的觀念和情感,雖然它們常被當局混為一談,但我確定自己愛國卻完全不國族主義。有國族主義情結再平常不過,誰讓中國人都是在這樣的敘事環境裡成長的呢,但覺察到它和它背後的脈絡,會將自己從被綁架的狀態中解脫出來。

大選結束之後,我們參加了Matters在台北舉辦的一個沙龍,主題是“在不確定的時代,如何面對他者。”我本來想討論的是,如何在兩岸三地越發分裂的局面下,還能在民間形成某種共同體,它不基於國族主義對我們的定義,而是基於人們共同的價值觀,無論那是來自於傳統文化,還是來自於現代的普世價值。

但我很怕這變成空泛的佈道,所以後來還是講了更多的個人經歷,關於“喪家之犬”的身份認同(我希望這是我最後一次重複這個故事……),這段經歷被潔平解讀為了“不怕成為他者”,我心裡亮了一下,好像被赦免。畢竟誰真的不怕成為他者呢?大多數時候,我們都只能在現實中各方力量的擠壓下,試圖保留一個自主的空間。

回到紐約後,我發現有個撐港民間團體正要舉行紀錄片《我們的青春,在台灣》放映會和座談會。我在去台灣之前就很想看這部片子,無奈找不到資源,沒想到這麼幸運剛好趕上了。

這部影片記錄了“太陽花學運”的領袖陳為廷,與在台留學的陸生蔡博藝在台灣多場社會運動中的歷程。他們從一開始怀揣火熱的理想,想要藉由反抗體制,追求一個更好的國家,卻各自經歷打擊與失落,政治理想無疾而終,最終在兩岸關係的大勢裡,變成歷史的一部分。

觀看過程中,在台灣經歷過的情景片段無數次閃回,國民黨、抗中、民主、獨立、一國兩制、陸生、學運、香港運動、選舉……直到最後,導演也入了鏡,她不知道片子如何結尾,也難以接受故事的結局,哭著說自己在拍攝一開始,對連接兩岸三地的公民社會如何抱有期望,然而,她故事裡的主人公卻沒能按照她設想的去有所作為。

我的眼淚不停地流下來,但卻不是悲傷,因為我看到此時的兩個人,眼神已經從最初的熱情卻稚氣,變作了低調和堅定,他們呈現出了青年政治參與的弧光。雖然這是一個“失敗”的故事,但當我們朝他們身後望去,一直到這場接力的開端,就會看到美麗島和野百合曾經成功地開啟了台灣的民主時代,當時人民的訴求已盡皆實現,更多的運動青年們進入了台灣的政壇和社會組織,在持續發揮著作用。

當我們站在此處再向前方望去,還有更嚴峻的挑戰等待著這個命途多舛的小島。

就讓這一幕,為我這次的台灣之行,和這篇記錄台灣大選的文章劃上句號吧。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!