透镜:香港社会变迁中的香港粤语电影

简述

香港,作为一个曾经中华帝国默默无闻的帝国边陲,到持续一百五十几年的大英帝国之殖民地,再到中华人民共和国治下的特别行政区,几经易手的管治,跌宕起伏的历史经历,令香港无疑被形塑成大中华区框架下的一个特殊之地。与此同时,香港开埠以来,香港社会也在发生着日新月异的变化,在1898年香港电影诞生后[1] ,香港社会与香港电影(尤其是香港粤语电影)开始了一个往来互动的关系,香港粤语电影之发展在一定程度上受到香港社会变迁的较大影响,各个时期的香港粤语电影在不自觉中犹如反射镜般折射了各个时期的香港社会面貌。香港粤语电影非无根之木,亦非不变之物,它深植于香港社会,又紧跟随着日新月异之香港社会。本文尝试阐明香港社会的发展与香港粤语电影发展之紧密关系,并试以女性话语权、怀旧热潮、建构本土形象三个角度切入,分别列举对应的香港粤语电影案例,浅析为何香港社会与香港粤语电影二者不可分割,与在香港粤语电影之发展历程中,二者之间如何互动与香港粤语电影如何受到香港社会影响。

一、经济发展,粤语电影升质与女性话语权渐重

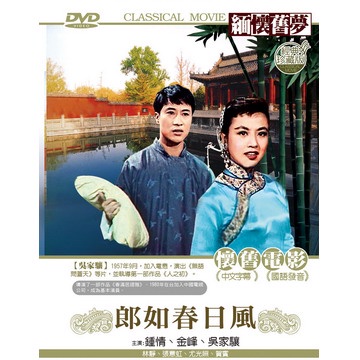

随着二战结束、中国国共内战终战,大量的中国国内难民涌入香港,给香港带来了大量的人口与劳动力。涌入香港的难民大部分皆为母语是粤语的广东人,他们大部分都从事底层的工作。由于国际社会对共产中国实施禁运,扼杀了香港的转口贸易,香港开始转变为以出口为主的工业经济[2] 。因为港英政府长期信奉「小政府」的管理模式,推行自由放任的营商政策,有意忽略下层人民利益,以致于香港经济虽得到较快的发展,但民众的贫富差距愈发增大。粤语不单是语言,还是贫穷五、六十年代香港社会的集体互助的精神价值[3] 。另一边厢,香港粤语电影界进步人士发起「清洁运动」和「伶星分家」,一定程度上打击了无片厂、无院线背景的「一片公司」为赚快钱而粗制滥造香港粤语电影的「滥拍风」 [4] 。在上述背景之下,由中联公司拍摄的经典名片《危楼春晓》问世,它将香港20世纪50年代的社会面貌反映得全面且深刻:底层人民生活的困苦、富人对穷人的压迫、女性社会地位的底下与弱势,在片长约两个小时的电影里,构建了一幅那个时代的生动图景。 20世纪60年代,香港社会开始步入经济高速发展期,香港粤语电影一个重要类型——粤语青春歌舞片开始崭露头角,青春歌舞片内容多以青春、恋爱和教育意义为主,着重群体生活和互助互爱的精神,但同时又不忽视青春片主角个人发展过程。因此丰富的演唱组织手法,亦是这些歌舞片歌曲的特色。 1969年,青春歌舞片《郎如春日风》上映,一时获得大量好评。

由香港名角陈宝珠饰演的女主角上官娉婷,展现出的是与50年代受传统思想影响极大的女性的巨大差别:进步、摩登、自立有见识。影片中,上官娉婷与采华自由恋爱,而非媒妁之言,父母之命;其次,娉婷打扮西化,摩登,喜欢参加新潮舞会;面对被展华欺骗所签下的债务文件,娉婷并未忍气吞声,而是勇敢自立地面见律师,寻求法律解决。这种「新女性」形象是一种50年代香港社会难以想象的角色。 《郎如春日风》成功塑造的「新女性」形象无疑与它所在的那个社会年代息息相关。香港积极融入战后的资本主义经济全球化,香港经济在六十年代开始获得飞速发展,经济繁荣无疑为香港民众,特别是年轻女性提供了大量的就业机会,她们可以走出家庭,不再受限于家庭主妇之角,用自己的双手与努力上进赚取薪金,为家庭提供家用之外,也可以靠自己的工薪自力更生。在一定程度上打破了家庭中男性的财务垄断,提高了香港女性的家庭与社会地位。

二、九七之惧:怀旧风潮崛起

1984年,中国政府与英国政府签订《中英联合声明》。当赵紫阳与戴卓尔夫人在那张白纸黑字的条约签下各自的名字时,香港的未来命运就此被决定。 1989年,中共当局下令武力镇压八九民运,六四天安门之夜的惨剧在电台、电视向香港人广为传播,更加加重了香港人对中华人民共和国政府的疑虑。魏时煜认为:(香港)中西碰撞与磨合,让香港产生出一种特殊的文化身份。这个身份中,除了中、英两种文化的某些特质,还融合了岛民心态、都市价值观等复杂的情结,既有富裕社会的优越感,又有对于中国共产党治国的认同恐惧[5] 。不仅在政治上乌云密布,朱耀伟指出,从七十年代后期到九十年代初,香港电影一直为「中国」阴影所笼罩[6] 。

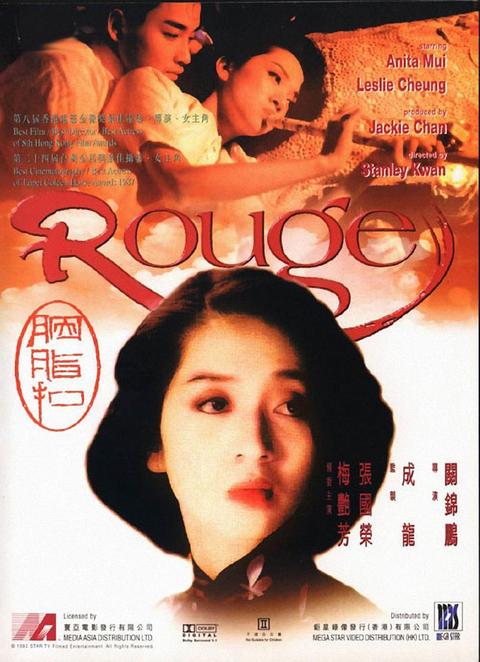

当人们对未来感到迷茫时,就会选择缅怀过往。 Ackbar Abbas如此定义「怀旧」:非过去记忆之重现,而是重将记忆拉回过去[7] 。关锦鹏导演的《胭脂扣》即是在这种社会环境下的电影作品,也是香港怀旧电影的开端[8] 。我们抛开对电影中动人的情节和细腻的情感的一番抽丝剥茧,转而审视埋藏在影像表面的凄美爱情故事之下,是暗流涌动的怀旧——对香港美丽若梦之过去的缅怀。 《胭脂扣》里由梅艳芳饰演的女主角如花,一位三十年代的香港欢场女性,为了一个生前互不相忘的承诺,她的鬼魂重返人间,来到八十年代的香港,寻找生前的爱人十二少(张国荣饰)。三十年代的香港是极具魅力的,而八十年代的香港是理性的,《胭脂扣》将香港这两个各有特点且互不相同的时代来做比较[9] ,并通过如花自述的历史,带出一幅特属三十年代香港的朦胧画卷,也带出八十年代香港社会的焦虑与迷茫:那个美好繁华,令人羡慕的香港,是否不久即将落幕,只能留在回忆里——在1997年主权移交中国之后?

三、千禧年代:本土文化认同的强化

六七暴动后,港英政府为了重新获取官民互信,恢复有效管治,推动了一系列的改革。有英国工党背景的麦理浩(Murray Maclehose)总督在香港大幅度增加公共开支,以支援提出的十年建屋计划、九年免费教育、营造地下铁路等等利民施政。香港民众的生活质素得到极大的提高,香港的社会安定和经济蒸蒸日上,与北面的中国大陆十年文革所造成的社会动荡,经济停滞,人民生活困苦形成巨大的反差,香港民众对于「香港人」的自豪感和认同感也逐步上升。 70年代的香港电影曾尝试让香港本土语言(粤语)和文化重生,使「香港本土」意识在香港社会扎根[10] ,20世纪80年代与90年代的香港流行文化的巨大成功,进一步加深了香港人的本土文化认同。

1997年香港主权移交后,中国政府希望加快中港融合。 2003年中港之间签订了CEPA [11] ,但却由于中港长期的区隔,文化上差异已是颇大,各种政治因素也在推波助澜,致使本土文化意识有增无减。 「本土」一词在步入21世纪的香港可谓已是一种「显学」 [12] 。 《志明与春娇》可谓是构建「港女」 [13]形象最著名的一部作品,同时它也反映了香港日益增强的本土形象建构意识,「香港特色」或「香港性」愈来愈成为一项香港粤语电影不可或缺的标志性符号。有一段情节通过伪纪录片的手法,女主角春娇对着镜头自述:中学时候有喜欢的男生,对方却有了女友,但她依然装作毫不在乎,以发挥「港女的精神」 [14] 。有意思的是,我们可尝试思索春娇为何使用「港女的精神」一词,而不是其他的「中国女性的精神」或是「高质素女性的精神」用词,很显然,这里无意中想加重的是角色和电影的「本土性」,这是本土文化认同强化的一个侧面案例。

结论:根植于香港社会的香港粤语电影

香港粤语电影自从诞生以降,已跌跌撞撞走过了将近九十个年头。一个世纪的漫长时光里,它绝非虚幻的海市蜃楼,空中楼阁,而是香港百年社会的缩影和写照。用马克思理论中一个重要概念阐述即为——「社会存在决定社会意识」 [15] 。本文在女性议题、怀旧思潮和本土文化认同增强之三个面向去试述了香港粤语电影在不同的社会年代中,所展现何种的电影主题与取向。香港社会越来越发达,香港粤语电影也随之愈发体现进步主义的一面;香港社会出现了民众在政治上之恐和惧,香港粤语电影便掀起怀旧风潮;香港社会的本土观念变强,香港粤语电影自然更重视香港特色与文化本土性。扎根于现实社会,又紧跟时代之变,是香港粤语电影一以贯之的发展之道。香港粤语电影一直是展现香港独特的文化身份和自我表达的重要途径。作为华语电影的重要组成部分,以香港为根的粤语电影反映了香港人的日常生活、价值观念和集体记忆,和它们的变迁,在当下中港融合的大潮之下,香港粤语电影更值得我们去认真思考审视和保护。

[1]香港在1898年已有新闻纪录电影的拍摄。虽然它们非电影公司的出品,但它们是在香港拍摄的,影片内容又是香港景物,所以可以把它们称为「香港电影」。

[2]孔诰烽:《边际危城:资本、帝国与抵抗视野下的香港》(新北:左岸文化,2022年),页61。

[3]陈家乐:《香港电影、电视与新媒体研究》(香港:天地图书,2011年),页305。

[4]有关详细之介绍,参见钟宝贤:《香港影视业百年》,增订本(香港:三联书店香港有限公司,2011年),页146。

[5]魏时煜:《东西方电影》(香港:香港城市大学出版社,2016年),页415。

[6]朱耀伟:〈(不)真实香港:后殖民香港电影的「全球/本土」文化身分〉,《中外文学》,2001年第10期,页6-18。

[7] Ackbar Abbas, Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997) .

[8]有关此观点,参见李焯桃:《观逆集:香港电影篇》(香港:次文化堂,1993年),页133-136。无独有偶,Natalia Chan也表达了与李焯桃相同的看法,另参见:Natalia Chan Siu Hung, Rewriting History: Hong Kong Nostalgia Cinema and Its Social Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 255.

[9]此论述见:张英进:〈游离与香港与上海之间:怀旧,电影,文化想像〉,《中外文学》,2001年第10期,页51-67。

[10]李焯桃:〈「七十年代香港电影研究」后记〉,《第十四届香港国际电影节:七十年代香港电影研究》(香港:市政局,1984年),页123-126。

[11] CEPA中文全称为《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》,中国希望通过减少市场壁垒及政府管制等措施,加强香港与中国内地的经济贸易联系,以求中港进一步融合。

[12]本章我们并不讨论政治上的香港「本土思潮」与延伸而来的中港矛盾,与在2012年后历经数次社会运动所产生的本土政治电影或政治隐喻电影。

[13] 「港女」一词最初是贬义词,在香港网络论坛上用以形容拜金、自恋倾向、媚外的香港女性,本文采用中性的含意,即泛指「香港的女性」。

[14]参见:林道杰:《游离于都市的边缘叙述——论彭浩翔导演〈志明与春娇〉与〈春娇与志明〉中都市社会的边缘叙述》(雪兰莪:拉曼大学中华研究院学士论文,2012年),页26-28。值得一提的是,此文重点论述的是由电影衍生而出的香港在中国框架下的有关「边缘性」的讨论,与本文的主题有些许出入。

[15] Karl Marx and Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie (Moscow: Progress Publishers, 1968), pp. 372.

参考文献

孔诰烽:《边际危城:资本、帝国与抵抗视野下的香港》,新北:左岸文化,2022年。

朱耀伟:〈(不)真实香港:后殖民香港电影的「全球/本土」文化身分〉,《中外文学》,第10期,2001年,页6-18。

李焯桃:〈「七十年代香港电影研究」后记〉,收入《第十四届香港国际电影节:七十年代香港电影研究》,香港:市政局,1984年。

———:《观逆集:香港电影篇》,香港:次文化堂,1993年。

林道杰:《游离于都市的边缘叙述——论彭浩翔导演〈志明与春娇〉与〈春娇与志明〉中都市社会的边缘叙述》,雪兰莪:拉曼大学中华研究院学士论文,2012年。

陈家乐:《香港电影、电视与新媒体研究》,香港:天地图书,2011年。

张英进:〈游离与香港与上海之间:怀旧,电影,文化想像〉,《中外文学》,第10期,2001年,页51-67。

钟宝贤:《香港影视业百年》,增订本,香港:三联书店香港有限公司,2011年。

魏时煜:《东西方电影》,香港:香港城市大学出版社,2016年。

Ackbar, Abbas. Hong Kong: Culture and Politics of Disappearance. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.

Karl Marx and Friedrich Engels. Die deutsche Ideologie. Moscow, Progress Publishers, 1968.

Natalia Chan Siu Hung. Rewriting History: Hong Kong Nostalgia Cinema and Its Social Practice. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者