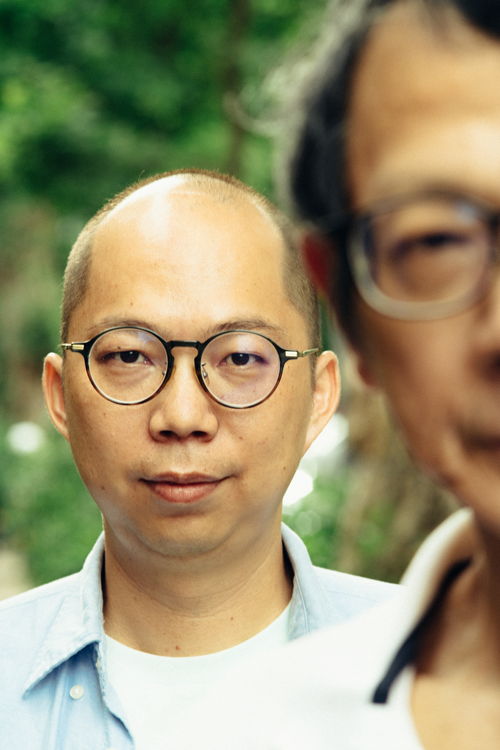

对谈》我们在新宝岛干过的蠢事,以及尬聊小说:黄崇凯X贺景滨

文字整理|董柏廷· 摄影|陈艺堂

庄瑞琳(以下简称庄) :请两位谈谈一开始收到对方新书稿时的阅读感受,你们如何理解彼此的作品?

黄崇凯(以下简称黄) :《我们干过的蠢事》(以下简称《蠢事》)跟《去年在阿鲁吧》(以下简称《阿鲁吧》)不太一样。最初读《阿鲁吧》时,我常觉得作者比我还年轻,叙事充满欢乐感,有种搞笑与狂欢的成分。 《蠢事》的叙事声音变得深沉一点,让我进入了与《阿鲁吧》不太一样的时空感。

读前两章时,我好奇着这部作品会如何延伸,又如何呈现整体结构。直到看完书后,我感觉作品的结构并非类似建筑的结构体,而是如油画般,一层层底色叠加铺排,其中描述的角色、物质基础与《阿鲁吧》拉开不少距离,《蠢事》更滔滔不绝、大胆展示各种抽象思考的面向。

贺景滨(以下简称贺) :有带给你什么阅读上的困扰吗?

黄:倒没有困扰。我反而一直期待看你如何把知识整合进你的「画虎𡳞」中,如何把抽象思考转化成语言,并且调降语言维度,让读者看完以后可以理解。小说要说的事情(追问「我」的本质)其实很后设、抽象、形而上。这很困难。同时小说里不只有一个叙述者在说话,甚至三个App也轮番发动编故事的本领,透过不同角度的多声道将整个叙述脉络衔接起来,成为一种网状的叙述型态。

附带一提,小说里的女性,写得都太赞太美好了吧。其实你还满罗曼蒂克的说。

贺:我承认我是在写理想中的女人。就像我在书中说的,所有罗曼史都有这样的通病,她们是为了某种叙述目的才出现,有这样的目的就会出现相应的议题。追求爱情,追求艺术,说穿了都是在是追求某种理想。

我刚开始读《新宝岛》时,原本以为你要讲的是地缘政治,企图透过地理诠释历史关系,但后来发现不单单是地理上的发挥,而是更深一层,透过古巴与台湾时空错位,让人知道可以用另一种角度思考台湾的问题,最后还带到身分认同的问题,并透过原住民身分的辩证,让读者换位思考,勾出「为什么我们要为别人着想,如何为别人着想」的思绪。

《新宝岛》好看的关键在于「以文学直面处理当下的问题」,你很勇敢地讲出我们目前的焦虑。小说有个好处在于可供人同理阅读别人心思,《新宝岛》提出了议题让读者去想像不一样的解法,那就像一种哲学上的思想实验——台湾与古巴的地理环境跟国情有某种程度相像,且同样面对大国的霸权压迫,但古巴可以做到一些事情,为什么台湾做不到?例如为什么古巴可以输出革命,台湾只能挨打?为什么美国可以选出黑人总统?台湾却不能选出原住民总统?

辨认模式、建立模式是人类发现大自然最可贵的能力。你像是从地理和历史里辨识出某种模式,从而演绎出许多可能,让古巴与台湾形成了很有趣的对照。我很好奇,你当初怎么会想到把台湾与古巴并列思考的?我想你当时应该充满了阿基米德那样的兴奋吧,就像当初人类从星空中找到猎人和大熊那样。

黄:满难清楚描述怎么想到这个构想的,但当下确实兴奋得想跳起来。早在写《黄色小说》之前,这本书的构想雏形就出现了:如果某天我一觉醒来发现自己在古巴会怎样?或者夸张一点,如果全台湾人跟全古巴人交换又会如何?想想好像满有意思的,后来愈思考就发现愈多关联。但我自认当时还没有能力处理这样的构思,就先放在心里,时不时翻阅一下相关资料,拿这个想法出来琢磨,直到这一、两年才决定要正面回应它。

大概因为先抱着台湾与古巴的对照想法,我的目光自然开始寻找两国之间的相似性与不同处,愈发感到两地像是镜像颠倒般的存在,像是同一主题的变奏。

很多人可能跟我一样,从贾西亚.马奎斯的《百年孤寂》进入拉美文学的世界。随着阅读更多拉美文学作品,我也同时思考台湾处境,特别是两者在许多文化与信仰混杂的想像都颇为类似。拉丁美洲谈解放神学,台湾也是啊,所有神明在台湾都本土化了,都要对人间善恶有所反应,关怀受压迫的普通百姓。加上台湾也曾被长期殖民,两地隐隐约约有所连结,还有许多可以对照探索的内涵,因此最后写了《新宝岛》这样一部小说来回应我曾读过的拉美文学作品和对这些问题的思索。

➤碎片化的世界,众声喧哗的视角

贺:《新宝岛》最让我惊喜的是它的叙事结构以多元视角自由穿插地呈现,它可以随时变换视角,而不必受限于哪个人称,每一个章节都能自成独立故事,打破以往小说采取单元视角的统一叙述。也许这会是未来我们应对碎片世界的策略,我们不再信守古典的中心叙述,而是众声喧哗的状态。

黄:《我们干过的蠢事》与《去年在阿鲁吧》最大不同就是在多重视角叙事,而非一以贯之从头说到尾的状态,中间有许多岔出去的部分,乍看无关,但以整本书的概念理解时,又发现彼此相互牵连。两本小说从单一叙述到多元声腔,贺大哥怎么看待这样的叙述结构转变?

贺:我想是世界变了,我们也变了。文学要适应新世界也要做些改变。采取多元视角,而不再是透过主视角、或透过作者全知观点来看世界,只是企图可以更全面反映新世界的样貎、更精确地诠释新的事实。

面对现在这个碎片化的世界,你无法再用总体叙述去包揽话语权了。若你想要探索真实,便没办法局限在以前的方法,你一定要找出新的方法,毕竟已是完全不同的世界观了。

黄:但我有时怀疑我们做的这些尝试,思考小说还可以做什么的可能性,对一般读者而言,会不会有点遥远?

贺:不会吧,我想只要作品有什么质地能打中读者的什么地方,读者自然会追上来。

黄:贺大哥的小说看似在处理一个科幻玄想的世界,但里头有许多实际存在的现实物质(确切的地理位置、关于食物和酒的描写等等),有如压舱石,借此与当下的读者产生直接连结。在布置这些物质时,你如何拿捏故事本身与现实当下存在的差距?

除了这个层次,贺大哥的小说还有另一个层次——探讨人的心灵跟物之间的关系。在我们当代的生活处境,弱人工智慧正在快速发展,譬如回到家门电灯自动感应开启、扫地机器人,或者大数据分析应用在商品销售及预测等等,种种科技某程度似乎都需具备部分人性。这些大都是物与物之间的交流,但在你的小说里,仿佛可以读到前瞻式的心与物的交流。

贺:我想关于什么叫人性、主体、自我、心灵、意志等等,这些所有在人文领域经常不加思索出现的名词,必将是所有唯物论的科学最终要面临的问题。在目前的物质条件基础下,没人有办法讲明白。在这个虚幻的基础上我们能够知道什么?是唯物或唯心也都还不晓得,但这是文学家的责任,文学家有义务先提出问题。写小说是试着发现问题在哪里,可以用什么角度去切入思考。

科不科幻有时也不是那么容易定义,你若把《安娜卡列尼娜》拿给文艺复兴的人们看,火车对他们而言算是相当「科幻」了。你看那么多高智慧的菁英用力写科幻,但在网路和手机发明前,从来没人想过会有这样的东西。我的意思是说,我们根本没法想像30年后是什么样子。苏联帝国垮台前,也没有人想像过会有这一天。 《1984》并不是要预言未来的世界,而是呈现当下紧急面临的问题。

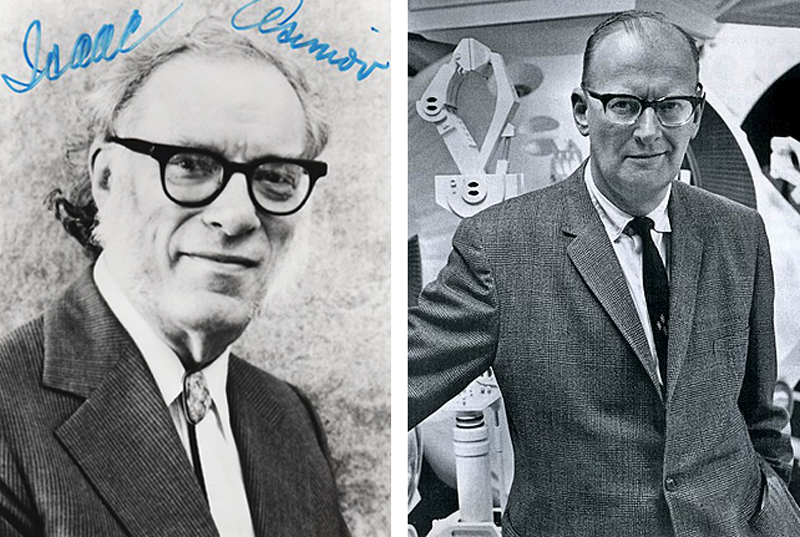

黄:我想起你有篇文章提到「为什么科幻在北美开花结果时,魔幻却在南美悄悄滋生蔓延?」。 1950年代左右是美国科幻小说的黄金时代,有艾西莫夫(Isaac Asimov)、亚瑟.克拉克(Arthur Charles Clarke)等许多科幻作家、作品。 1960年代则是所谓拉丁美洲「文学爆炸」的年代,出现了被称为「魔幻现实主义」的文学潮流。然而不管是科幻或魔幻现实,某程度都可看作是回应、解释、批判现实的不同路径。

60年后的我们,在各自的写作道路上,也为了反思当下现实问题而试着采取不同路径。我非常清楚自己这十几年来的阅读跟写作受到拉美文学很大的影响,或许《新宝岛》可以视为60年代文学爆炸以降的某种遥远回声。

有趣的是,《新宝岛》封测时,不少读者以为这是科幻小说,甚至期待小说会解释大交换的机制与原因,但读到最后都没交代,他们大概有点失望。

贺:我还记得好几年前,曾经跟你讨论过这个问题:在同样的时代,为什么拉丁美洲会发展出魔幻写实,而美国却爆发出太空歌剧的史诗?我觉得这是文学史上很好的谜因,值得各种不同角度的探讨。

如果从后殖民现象的角度来看,科幻小说可以看成美国霸权殖民的延续,太空歌剧的叙事骨架很像大航海时代,寻求的是把霸权延伸到外星球会有什么问题;同样的,拉丁美洲的魔幻也是后殖民的产物,但他们只能从历史中寻求解答,来回答怎么会变成这个样子,现在到底该怎么办?根本上,两者都是为了处理当下现实的问题。解决问题有两种角度,胜利者往往先把历史丢入垃圾桶,有权力的人会先往前看,于是就得到了幻想式的太空歌剧。而受害者的本能通常是先往后看,想弄清自己到底犯了什么错;看到绝望处,就是希望魔幻诞生的时刻。

我相信碰到《新宝岛》,一定会有人问:凭什么台湾跟古巴可以一下子错位?但我认为根本不用回答,你只要提出初始设定、发挥想像、呈显问题,那就够了,接下来是读者诠释能力的问题。有人会去问《西游记》或《格列佛游记》怎么可能吗?其实小说的读者和作者一直存在着后设的潜约定,那就是你给我一个世界,让我来看看能得到什么。没有这潜规则,小说不可能发生。

写实主义的基本教义派常常拿着武士刀,刀刀指向某些作品是不可能发生的事。他们要的是因果和事实明显确定的世界。事实是,可以想像的比起可以发生的强大太多了。没有那些虚构的、信仰的力量,例如钞票,例如信用卡,就不会有我们现在这样复杂的社会。

我不建议把《新宝岛》当科幻小说,就算把它当成架空的另类历史,都太小看作者的实力了。其实《新宝岛》整本书都有个非常坚实的历史事件当基础,每个章节都是根据许多历史事件写出来的,像书中的关塔那摩湾事件、切.格瓦拉的化名,或是高一生的家人等等,都是作者对现实的魔幻回声。直接接受它的初始设定,阅读的乐趣就会从此滋生。

➤殖民与被殖民议题

庄:两位的作品皆处理了层次不同但同样重要的主体问题。

最近我正在阅读《监控资本主义时代》这一套书,谈人类如何从工业资本主义来到第三现代性,人类被网络计算跟调控、活在设定里面……我觉得《我们干过的蠢事》小说完全诠释了监控资本主义时代已经到来的世界,小说家已想得更透澈。而崇凯思考的主体问题,较像是在回应二战之后世界残余的认同问题,使用了很好的脱逃术——将台湾解放出来,才能真正理解台湾。

两位的小说各自探讨彼此在意的主体问题,但在这个问题之下,都有很厉害的「第二叙事」,是一个历史更久、更难处理的命题──贺大哥处理的是小说到底是什么、它与现代人有什么关系?崇凯则回到原住民议题,甚至在最后一章提到李维史陀,也是讲述侵略未开化之地的殖民与被殖民问题。可以谈谈你们的安排吗?

贺:我认为崇凯处理的焦点是从马斯洛(Abraham Harold Maslow)的需求理论出发,甚至更广,他聚焦在台湾需要寻找自己的认同,甚至面对世界的尊严。

而我的小说比较注重自我实践之后的东西,我们处理的都是需求的问题,只是面对的焦虑不同。我得先把我的焦虑处理完才能面对下一个焦虑,我得把「自我」处理完才能谈尊严,而他是从「自我认同」出发,需求满足后才有办法寻求下一个。

简单地说,这两本书的分野,在于「个体的主体性」和「群体的主体性」这两个聚焦点。

黄:我的小说发想基础大概是:最不可能的事情,若有了一丝丝可能会如何?在这个与现实有着遥远距离的空想中,试着将几乎不可能发生的事情全部组装在一起。但也是在写的过程中,才逐步厘清小说的问题意识。

譬如书中出现的原住民总统,并不是一开始就设定好的。而是当我假设的情境发生后,谁当总统就会变得很重要。接着得设想,这位总统可能是个什么样的人、什么出身背景。

当我这样开展的时候,写一个具有原民身分的总统,就一定要面对原住民议题。我该怎么「思考原住民」、思考「原住民如何思考」,以及「原住民做为一种思考方式」?又如何透过他们的存在,检视原民跟汉人之间的关系?这就变成一种隐喻,压迫者跟迫害者,以及少数与多数的关系,层层的架构都有这样的对应脉络。

我自认是最没反省力的本土直男,而在社会体制里面占据最大优势的族群往往也是最霸道的。所以我常常困惑,所谓的自己是什么?以及,像我这样的身分角色可以做些什么?

贺:哈哈哈,现在的本土直男都是有原罪的人。我觉得《新宝岛》最大的亮点就是敢面对原住民问题,让我们换位思考原住民的痛。汉人做为压迫的角色在文学中一直没有被明显提出来讨论。高中时历史老师就提醒我们,台湾通史最重要的问题是,为什么你的筚路蓝缕是我的颠沛流离?

庄:崇凯身为当代小说家,在书中重写汤英伸,将他与《忧郁的热带》译者王志明以及其他关注原住民运动的人并置,赋予汤英伸不一样的生命,超越我们过去的理解,让我们对原住民的思考能持续往下一步延伸。

贺:我想最重要的问题还是群体的主体性,台湾人的焦虑或者说台湾人的自我认同是什么?要有认同才有办法走下一步。这十年来出现很多对台湾历史的重新发现和书写,可以想见在主体性这条道路上才刚启程。 《新宝岛》就是在这个时空下出现的先驱文学。

在我成长的那个时代,我们要求只是民主,先把民主拿到手再说。即使偶尔会冒出住民自决的呼声,但自我认同跟台湾主体仍是很模糊的概念。现在台湾会注重尊严跟生存的问题,是因为要拿到这东西,之后才可以站得更结实一点。我是先从个人主体性着手,之后才有能力再来谈群体的主体性,但最终还是要走的。这方面崇凯走得比我还要快。

黄:走得快也不一定走得好(笑)。

在《我们干过的蠢事》里,贺大哥用不同形式与角度让故事以不断岔出去的方式超连结接续,小说讲述一个虚构的故事,书中的App又说了一个虚构故事,在虚构之上再虚构,形成一层层的虚构。

《新宝岛》中的〈新大陆〉一章,我也同样在虚构作品里虚构了另一部小说。但有些读者似乎为此感到困扰,甚至来问我为什么要这样做。

贺:要这样做只是因为我们就活在层层虚构当中啊。简单来说我们每个人都是被虚构出来的,不论是被自己虚构或被他人虚构。我们以为的自我或心灵,不见得禁得起质问。脸书、网路这种虚拟的东西每天在形塑我们,把我们变成它要的样子。我们天天被同温层、Google演算法形塑,现代人没有虚构是活不下去的。但民族、货币、国家……也都是我们想像出来的东西,没有这些虚构,我们就无法黏成群体了。

➤好的作品要有挑衅意味

庄:崇凯当初封测时收到很多读者的回馈,那些反应是你本来预期的吗?有读者因为对古巴陌生,几乎是一边读书一边Google,跟着把知识摸一遍。

黄:我没想过读者会遇到这样的障碍。因为台湾书市有那么多翻译作品,即使对其他国家没有预设的历史、文化背景知识,应该也可以读下去。

或许有些纯文学的翻译作品,需要一定的知识跟文化累积才有办法理解其中指涉的意义。例如朱诺.狄亚兹(Junot Díaz)的《阿宅正传》( The Brief Wondrous Life of Oscar Wao )藏了许多美国宅男、拉美裔族群在美国生活的哏,但台湾读者依然可以接受。

贺:假如有人提出你的小说有难度,我会觉得是对作者最大的赞美。当年俄罗斯作曲家史特拉汶斯基在巴黎推出《春之祭》首演,还曾引起暴动呢。谁会想永远住在童话世界里呢?好书就该是这样,让读者读完有全身洗过一遍、焕然一新的感觉与视野。艺术可贵不就在于让你整个心灵发生某种改变?

黄:我们这个时代还能造成这么大的撼动吗?我们还有可能挑衅这个时代的人与社会吗?或者我们看似很进步,但其实很多人闭锁在一个封闭的圈圈里面,欠缺人家打破或挑衅?我好像没那么乐观。

贺:我想重点不在故意挑衅,而是你发现到什么东西不对劲,试着突破,并产生你要的东西。回想一下你心目中的好作品,通常是在形式或内容上有不一样的,才会让它成为好的作品。人的心智不会满足现状,总会有新的现实、环境产生新的东西。即便人性也是演化出来的东西,不同时代会有不同的挑战,没必要那么快就绝望。

黄:我赞同贺大哥的说法。当好的作品被创造出来,它会越过时空限制,被好的读者或创作者解读转化,成为另一种养分,或那个时代专有的诠释方式。

贺:所有作家好像不可避免都会被归类成某个类型,可是创作者最讨厌人家给你扣上帽子。

黄:你很常被归类为科幻小说家,对此有什么感觉?你应该不是一开始就有意要写科幻作品的吧?

贺:被这样说我没有感觉啊。创作者从来就不该是自己作品的阐释者,要不然去当评论家就好了。我把诠释权全权交给观察者。我不是从类型出发,但如今作家普遍的难题是,你眼前有那么多类型,你怎么办,你要如何取舍?

黄:现在的出版或阅读市场上,类型就像一个标签,可以快速地被理解、被辨识。但对于像我们这种写纯文学创作的人来讲,好像没有办法很适当地被摆进某一种文学的标签或档案夹里面。

贺:什么是类型小说?这就像讨论散文跟小说的界线一样难解,陷在这个问题里面完全不划算,只是浪费心智。

我倒觉得台湾类型小说不够丰盛,要是跟美国跟日本一样,那台湾的文学应该会更百花齐放。小说普及化本来就是在工业时代与资本主义之后才出现的,一开始也是以类型问世,以识字的中产阶级为对象,之后才慢慢发展出想要超越市民小说的作品。如果没有骑士罗曼史这类型,不会有《唐吉诃德》。

类型是个标签,没错,那是给读者辨认作品的捷径。我刚刚不是说辨认模式是最基本的心智模式吗,现在人工智慧就是靠这套吃定我们。我倒觉得我们讲的文学其实是在反对被归类为某种类型才活下来的,艺术只能以反艺术史的方式存在,不是吗?

➤台湾当代文学面临的困境与成功

庄:两位都是现役的台湾文学写作者,在文学实践的过程中看到什么样的可能性,以及现代文学生产的困境呢?

黄:书写《新宝岛》时,「台湾」这个词不断出现,多到我自己都有点厌烦了(笑)。

台湾是一个实质独立但暂时难以完成法理独立的政治实体,仍在becoming的过程中。在这过程中,其实已经浮现民族主义的弊病,民族主义的声音会压制少数的声音,同时也压抑更多可能性的思考。

我们当然要理解我们生活的台湾。但当我们只剩下强调台湾主体性时,好像也会把自己逐渐限缩在一个框框里面,没办法真正跟周遭的人或文化交流。因此,小说将台湾换到一个遥远大陆,尝试把台湾重新放回世界地图上,透过我们所在的座标,重新跟世界产生连结。

贺:英国奇幻文学作家泰瑞.普拉契特(Terry Pratchett)说,「光认为它的速度比任何东西都快,但它错了。无论光速有多快,黑暗永远比它早一步就位,等待着光的到来。」

我比较悲观的地方是文学的困境。我们的文明是靠文字搞出来的,要靠语言才能思考。但如今好像走向了用图像思考的路,那其实是比较原始的道路,像西班牙洞窟画那样的世界。即使有图不会有真相,但追Netflix就好了何必要看小说呢?这跟我的信仰不太一样,也是我在《蠢事》里一直挣扎试着拉回来的,那些无法用图像表现的东西。但其实文字也正在消解自己,我们在后现代面对的是文字的废墟,不是现代的高楼大厦,更不是古早的幽谷花园。我们只是在废墟里试着把砖瓦堆得像样一点。

不过凡事都有两面性,有暴力也有爱,没有绝对的希望也不会有绝对的失望。面对不同的时代总是会有不同的叙述策略,我们只是要试着找出对应这个时代的叙事。

庄:近十年台湾文学成功的例子,你们会想到什么? (你们可以自己定义成功,可能是重要性,或哪部作品改变了什么?)

黄:童伟格让我看到一种在台湾土地长出来的、能与世界文学连接的节点。他的《童话故事》虚构了纳博可夫、卡夫卡、契诃夫等人的故事和对话,读起来极其真实。但他也同时在里面铺设了很多在地脉络,彼此汇聚成独特的文体和文本,既世界又本土。这几年他跟胡淑雯一起编选了《让过去成为此刻:台湾白色恐怖小说选》跟《灵魂与灰烬:台湾白色恐怖散文选》 ,深刻思考了台湾这段无法回避、必须正视的历史经验。从他身上,我可以看到世界文学跟台湾文学的交互作用,以及呈现出来的深度跟广度。

贺:我才刚看完《白色恐怖散文选》第一卷,书中那篇〈被射倒的红蕃〉,应该是我这几年看过最有力量、最令人动容的故事。我没想到那样短短的一篇口述,竟然把台湾这四百年历史都讲完了。

这十年最明显的就是「台湾主体性」的出现,很多人在这条路上追求重新塑造台湾的故事,看最终会得到什么,而这个什么也是在变动的。崇凯刚刚说到了关键,你已经看到了民族主义浮现的弊病。如果台湾的主体性一定要建立在民族主义这个文明的梅毒上,那真的是太没想像力,也太无药可救了。

托尔斯泰的时代谈的是如何做一个好人,我的小学校训就是「来学做人」,不是大学时代那空洞到不明所以的「亲爱精诚」。我想总是要先学会做人,才有下一步怎样做好台湾人的问题吧。 ●(原文于2021-05-31首度刊于OPENBOOK官网)

新宝岛

The Formosa Exchange

作者:黄崇凯出版:春山出版

作者简介黄崇凯

1981年生,云林人。台大历史所毕业。曾任耕莘青年写作会总干事。做过杂志及出版编辑。着有《字母会A~Z》(合着)、《文艺春秋》、《黄色小说》、《坏掉的人》、《比冥王星更远的地方》、《靴子腿》。

我们干过的蠢事

作者:贺景滨

出版:春山出版

作者简介贺景滨<br class="smart">着有《速度的故事》、《去年在阿鲁吧》。 1990年,以〈速度的故事〉获时报文学奖小说首奖。 2005年,以〈去年在阿鲁吧〉获林荣三文学奖小说参奖。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐