生了孩子的我,還配當女權主義者嗎?

註:本文首刊於微信公眾號「三明治」。

一

2020年底,我飛抵台灣,開始了陸配的生活。之前在米蘭的一整年幾乎是虛度的:因為疫情的影響,我和Adon先後失業,疫情最嚴重的時候居家隔離了兩個月,後來Adon接到那年台灣燈會的一個藝術裝置項目,於是我們決定先回大陸辦婚禮,再去台灣做項目,之後走瞧。婚禮當天我母親對著接親的Adon大哭,覺得女兒遠嫁要吃苦了,而Adon在親戚們的慫恿下拍著胸脯表示,不會虧待了媳婦。

「來都來了,不能再虛度了。」我心裡嘀咕著,從隔離期就開始投簡歷,可投了一個月都沒有回信,這讓我有點慌,想到母親常把「女人要自強」掛在嘴邊,要是找不到工作,我的腰桿子就直不起來,何況工作還捆綁著其他門檻,比如我去銀行開戶,櫃員說沒有工作證明就開不了戶,連我帶來的錢都存不了。

見我焦慮找不著工作,Adon安慰說:“不著急,慢慢來。”

「你怎麼不說你養我。」我氣呼呼地說。

「那我可說不出口,我是客家人。」Adon笑瞇瞇地說。他們客家人傳統上講究「晴耕雨讀」:晴天時耕種忙生計,雨天時讀書為教育,客家婦女也從不纏足,都忙著下地務農、採茶——這倒是非常樸素的女權主義了。

我的Plan B是“讀博”,但報考的時候碰到一個前所未有的問題:陸配應該是作為“陸生”身份還是“一般生”的身份報考呢?網路上搜不到答案,只好打電話給教育部門郵件,良久才收到回复,說在婚姻存續的前提下可以用「一般生」的身份報考,言下之意是我得先做個好妻子,不然連書都讀不了了。

2021年春節的時候我跟著Adon一家去附近的媽祖廟拜拜,他們習慣性地抽了簽,叫我也抽一張,我居然抽中了罕見的“簽王”,Adon爸媽連連驚呼說是個好兆頭,會心想事成。接下來的事情果然凡爾賽起來:幾乎在找工作的同時,我的驗孕試紙顯示兩條槓了,緊接著入學通知書也來了。

影片那頭的母親一臉擔憂:“你忙得過來嗎?”

「試試唄。」我說。在被幸福暴擊的同時,我意識到自己要學習「三球雜耍」了:上班、讀博和當媽。每個球都是沉甸甸的,而我很貪心,一個都捨不得丟。

在肚子大起來之前,我對上班和讀博還算應付得來,這要感謝疫情推廣了居家辦公和上網課,讓我省下了許多通勤時間,甚至還有工夫一天煮兩餐。 Adon後來回憶說,覺得幸福感最高的時候就是我們兩個人住一塊而孩子還沒出生的時候。到了2021年下半年,台灣的防疫措施有所放寬,老闆開始要求一周碰兩次面開會,而教授們也紛紛恢復線下授課,這使得我不得不出門擠公車。雖然台北的捷運和巴士上都有愛心專座,但尖峰時間接踵摩肩,座位常常被佔滿,到了臨產前兩個月,我的身體膨脹成一條肥胖的金魚,才遇到幾個讓座的人,還都是頭髮花白的老人家,讓我怪不好意思的,而年輕人總是塞著耳機閉著眼,對虎視眈眈的我視而不見。

我對Adon吐槽,說來返學校路上從來沒碰到一個學生讓座,他們還嚷嚷改變世界呢,現實連屁股都不肯抬一下。 Adon說,年輕人和我們有代溝,他們可能覺得沒這個義務,不過這也是市府的鍋,木柵校區到市內的巴士規劃太少。我嘆氣,覺得自己居然期待被優待,這點好像不夠女權,應該拿出「婦女能頂半邊天」的氣勢,hold住一切困難,把三個球玩得滴溜轉。

預產期將近的時候,我向老闆提出了休產假。依照台灣的勞基法,我可以休兩個月帶全薪的產假,兩年的育嬰假(其中前六個月發八成薪),但還沒等老闆開口,我忙不迭地表示自己休完產假就會回來上班,不會休育嬰假。我琢磨著這應該是老闆所希望的,畢竟我一入職就懷孕,放在大陸的話應該挺讓HR為難的,再說要是休了育嬰假,沒準就要滑向「家庭主婦」的深淵,哪有上班有意思啊。

老闆點點頭說好。

二

整個孕期我都在做生產的心理建設:理想的狀況當然是順產加無痛分娩,雖然看無痛分娩的那根打進脊椎的針也粗得嚇人,但和自然分娩的疼痛相比簡直不值一提,光是看那些鮮血淋漓的文字就起雞皮疙瘩。我母親生我姐時比預產期晚了十天,生到髖骨裂開,她每次提起都齜牙咧嘴,而我的出生就比較順利,以至於她都沒留下什麼印象,只說:「生你之前我還在挑擔子打井水喔。」2007年輪到我姐生孩子,儘管她自己就是醫生的家屬,但也不知道有無痛分娩,為了促進順產捧著肚子在待產室裡外外走了幾十圈,最後進產房的時候我隔著幾道門彷彿還能聽見她慘叫。說來也奇怪,雖然我的女性家屬們都經歷了自然分娩的疼痛,但聽到我強烈主張無痛分娩,她們還是會說:“最好還是自然地生吧。”

Adon是支持無痛分娩的,雖然醫生說這部分需要自費,也要視情況而用。因為疫情的關係,住院需要提前預約並提供核酸陰性證明,在預產期超過兩天后,我們按照醫生要求辦理了住院手續,準備生產。這裡是台北最老牌的醫院之一,一百多年前由一個叫馬偕的加拿大傳教士創辦,醫院外牆嵌著基督教的玻璃馬賽克壁畫,護士們都穿著溫柔的粉色制服,輕聲細語地和你說話。我的主治醫師雖然不苟言笑,惜字如金,但google顯示他是個經驗豐富的老專家,這讓我對分娩產生了一種盲目的樂觀,以為會像電視劇轉場一樣,眼一閉一睜,孩子就平安出生了。

剛進待產室的時候,我和Adon還有說有笑,彷彿去度假似的,Adon看著電視裡的NBA球賽直播,不時為進球喝采。但當我的疼痛山呼海嘯襲來,他開始坐立不安,又不知如何安慰我,隔三差五地去找護士問能不能打無痛了,問得多了連護士都有點不耐煩了:「宮口才開了半指,還不行哦!」好不容易姍姍開到一指,我已經痛到投降:「乾脆剖了吧剖了吧!」護士們面露難色,說醫生指示要開到兩指才可以。

「男醫生都這麼沒同情心的嗎?」我又生氣又絕望,覺得自己成了一頭驢,「無痛」變成了一個看得到吃不到的胡蘿蔔。拖到第二天凌晨,我開始發起低燒,胎心監測顯示胎兒心跳下降,這讓護士們緊張起來,跑去找值班的女醫生報告,女醫生把Adon叫去,說可能要轉剖腹,讓他準備簽字,Adon說當時他腦袋一片空白,沒想到生小孩會這麼不容易。又熬了幾個小時,到了巡房的時間,我的主治醫生帶了幾個跟班過來,我掙扎著爬起來問:“終於要輪到我打無痛了嗎?”

老頭冷冷地說:「沒必要了,已經全開了,可以直接進產房了。」沒等我回過神來,一個強壯的男護士和兩個女護士已經把我抬到另一張床上,推進了最後衝刺的產房。摘掉眼鏡的我看不清眼前的畫面,只聽見主治醫生充滿威嚴地下指令,呼吸、用力、呼吸,沒幾分鐘就打完了這一仗。

我聽見孩子有力的哭聲,一個女護士把他抱過來,數給我聽:「手指頭十個,一個也不多,一個也不少,腳趾頭十個,一個也不多,一個也不少。」我瞇著眼睛還來不及說自己看不清,孩子又被抱走了。接著我繼續躺在手術台上,聽見主治醫生和另一個男護士邊縫傷口邊聊天,語氣輕鬆,偶爾插幾句我聽不懂的台語。等到我被推到產後的病房,仍然遲遲不見孩子,直到Adon交完費回來,才得知孩子因為出生時候體溫偏高,需要在加護病房觀察三天,Adon只來得及在產房門口拍到一張照片,還是糊的。

「這和我預習的不一樣啊!」我內心大叫。就算平常再低調,生孩子這種大事還是值得昭告天下,我老早就琢磨著要如何曬出「升級」照片,像是一家三口在產床上的合影,我應該露出疲憊又幸福的微笑,或是和Adon握著寶寶嬌嫩的小手,用漂亮的貼紙裝飾著「歡迎降臨這世界」的文字——誰知道會是這樣?

又是因為疫情的關係,醫院禁止家屬進加護病房探視,只是每天巡房後提供一次電話問診以及孩子的照片。 Adon安慰我:「這是台北最好的醫院啦,都是最好的機器,最專業的醫護,放心。」他說隔著玻璃看到孩子躺在保溫箱裡,鼻孔插著氧氣管,面色紅潤看起來無大礙,但新生兒發燒不容小覷,醫生們都很謹慎。 “有健康保險不會花很多錢的,安心啦!”

「可是我只看過他的腳!」我又嫉妒又委屈,覺得老天爺是在懲罰我之前不夠重視生孩子這件事。我就讀的大學以陰盛陽衰出名,男女比例三七開,博士生懷孕是司空見慣的,也允許休產假,我們的院長也是高齡產婦,說兩個孩子生下來就交給爺爺奶奶,她和先生當週末父母:「養到六歲上小學才接回來,現在一樣很親密啦。」我雖然不太認同她的做法,但也覺得不至於在育兒上投入太多心力,不然還怎麼完成工作和讀博這兩件事呢?

在等待醫院通知的漫長三天裡,我向上帝懺悔:再也不玩忽職守了,以後一定當個好媽媽。那陣子醫院只允許一人陪護,禁止外人探視,Adon的父母雖然第一時間從新竹老家趕過來,但也無法進醫院看孩子,只和兒子在附近匆匆吃了頓午餐。後來婆婆告訴我,Adon和他們說起對孩子的擔憂時哽咽起來,但在我面前就故作輕鬆。因為大陸來台的探親簽證暫停發放,我母親也無法來台,我和Adon在微信群裡字斟句酌地報喜不報憂,生完孩子兩天后,我才鼓起勇氣和她視頻,還沒說兩句,就繃不住哇哇大哭起來。

「一定不會有事的,你先好好休息。」母親說。在我生產之前她就去山上拜拜過,請和尚念了經的,這使得她看起來比我鎮定。

加護病房的護士終於發來孩子的新照片,他的眼睛微微張開了,腦袋枕在捲起的毛巾上,剛洗過的頭髮有些濕潤,胸口貼著用來固定監測儀器的膠布,整個人似乎比初生時又大了一圈──他對我還是很陌生。

護士準備了奶粉,又鼓勵我擠出母乳,說可以提供寶寶最優質的營養。我照她們的指導努力收集初乳,起初分泌得很少,用小號的針管收集起來,讓Adon一次次送過去,到了第二天,乳量漸漸追上來,容器從小號的針管換到大號,又換到了玻璃奶瓶,等出院到了月子中心,乳量像匯流的小溪越發充沛,每隔四五個小時就需要起來泵奶,否則胸口就會像壓著沉甸甸的沙包一樣喘不過氣來。連著幾天徒手擠奶後,我的雙手酸痛得快要舉不起筷子,叫Adon陪我去最近的一家連鎖母嬰用品店買電動擠奶器,因為疼痛都沒力氣討價還價,指著店裡海報上的主打商品就要買下來。 Adon主動付了這筆鉅款,這也是我們AA原則的婚姻生活中他難得的一次主動買單。

「要是用上一整年,平均到每天也沒那麼貴啦。」Adon提著購物袋,像是安慰自己似的念。使用電動擠奶器其實並不能像店員當時吹噓的“可以滑著手機輕鬆擠奶”,但至少擠奶過程變得不再那麼煎熬。 Adon如釋重負,彷彿交了一張贖罪券。

三

孩子在出生五天後終於被批准出院了,經歷這虛驚一場,我和Adon才正式踏上新手父母之路。第一個月我們住在月子中心,有營養師負責料理,清潔阿姨打掃房間,護理師們24小時無休地照顧新生兒,看到我頻繁地起夜送奶,還會叮嚀「媽媽要多休息」。 Adon倒是無憂無慮,在月子中心跟著我吃飽喝足玩孩子,甚至半夜還在看電視劇——這天堂般的日子是錢堆出來的,我們也只夠支付一個月而已。

第二個月恰逢春節,我們帶著孩子回到新竹過年。 Adon爸媽提前買好了嬰兒床,放在我和Adon的房間。第一晚原本是依照醫院的宣導,親子同室不同床,但孩子一有動靜,我就從床上彈起來查看,加上要頻繁地餵夜奶,折騰一宿幾乎沒睡。第二晚改成親子同床,我還是要繃緊神經,擔心大人睡著寶寶。社群媒體開始頻繁地為我推母嬰產品廣告,我認真地考慮了其中一款帶藍牙的監視器,在分房睡覺的時候可以隨時查看嬰兒床裡的狀況,但婆婆說她曾有同事的新生兒因為和父母分房睡覺,不慎被毯子摀到口鼻窒息而死,這話像一座山似的壓在我頭上,只好放棄了這個打算。

「這樣太累了,要不我們和爸媽輪流來帶寶寶過夜?」Adon主動建議。但公公和他一樣,睡著了就聽不見孩子的哭聲,而婆婆本來睡眠就不好,頻繁起夜讓她臉色更加憔悴了,試了兩晚我就連忙喊停,把孩子抱回來,讓他們好好休息,這樣至少白天還有精力幫忙。

在一派祥和的過年氣氛裡,我突然發現自己變成了孩子的第一責任人,或者說是「養娃」這一科的課代表,孩子一哭,所有人都問我要怎麼辦,就像老師一出題,同學便紛紛看向我。我的母乳充足,省去了一筆奶粉錢,這讓大家都很高興,只是這更加壓縮了我的睡眠時間,並且帶來腰酸背痛。但這種程度的辛苦對於有生育的女人來說太稀鬆平常了:我母親當年一個人拉扯兩個孩子還要三班倒,我婆婆當年沒有產假生完孩子就打退奶針去上班,像我這樣享受產假、生育補助和家人幫忙的女人,再抱怨是不是太嬌氣了?

Adon延續著他在月子中心的節奏,享受著難得的春節長假,雖然也會說心疼我睡不好,但這心疼不足以讓他在孩子的哭聲中驚醒過來。等到春節結束,他回台北上班,我思前想後,覺得既然這爸爸幫不上忙,又還沒來得及在台北找到更合適的房子搬家,那麼我和孩子就先住在新竹,至少公婆已經退休,有時間幫忙,他先當一陣子週末爸爸。 Adon驚訝於我的體貼,但也想不到更好的解法,既不影響他工作,又能把孩子帶好。

「我這不是體貼,是衝著CP值。」我對Adon說。台灣人喜歡追求CP值,就是「性價比」的意思,例如BBS上總會推哪家自助餐花錢最少而餐點最好,但這思維也導致了建設上的短視,像是都市的大樓蓋得密密麻麻,完全不計較採光,樓和樓之間幾乎觸手可及,機車和汽車的停車格永遠擠佔行人空間。身為浪跡天涯多年的文藝中年,我和Adon自然沒什麼存款,但又希望有品質,那隻能先啃老。

Adon倒不覺得自己是啃老:他在義大利待了快十年,期間父母召喚了多次都不為所動,現在回來結婚生子,他們高興還來不及呢。婆婆也常常真誠地感謝我:“多虧你啊,讓他回到正道上來了!”她說的“正道”,是Adon放棄搞音樂,專心做建築師。老兩口的觀念是,工作就像結婚,最好一份工做一輩子。

我心想:他才沒回到正道上來呢,台北家裡堆滿了新買的樂器好嗎? Adon要是改邪歸正了,就不會吸引到我了。甚至我也不在正道上,表面看著結婚生子了,其實也是心猿意馬,一會兒想讀博,一會兒想寫小說,只是我被自己的性別束縛了,生了孩子別說“一個人的房間”,連一個人的片刻都沒有了,孩子的哭聲像鞭子抽著我團團轉。

四

過完春節,學校就開學了,而我的產假也接近結束,「三球雜耍」馬不停蹄。復工前老闆找我喝咖啡,問做了母親是否會以孩子為重,我幾乎是下意識地否認:「不不,我家人會幫忙,不會影響工作的!」開學的時候我送彌月蛋糕給老師和同學,聽到他們感嘆我辛苦,我又像是被烙鐵燙到似的連連擺手:“還可以,還可以!”

我發現自己陷入了一種難以言說的困境:一方面,公婆的幫忙使得我心生愧疚,覺得薅奪了老兩口的晚年時間,原本他們那麼熱愛旅行和社團活動,現在天天守在家裡,為了保護孩子的視力,過去全天候無休的電視機都不開了;另一方面,他們的幫忙也不足以讓我變成甩手掌櫃,線上辦公雖然不需要像實體辦公那樣舟車勞頓,但也需要隨叫隨到,沒寫完的功課也不會因為我忙就不用寫,在工作和學習的同時我仍然需要餵奶、洗奶瓶、洗晾衣服、準備輔食,常常一天下來,臉還沒洗,天已經黑了。

我對Adon抱怨“時間貧困”,他詬異地問:“不是有我爸媽嗎?”我說,我怎麼好意思動輒差遣你爸媽,這本不是他們的義務。 “不用跟他們客氣啦,我也是我爺爺奶奶帶大的。”Adon說,“你媽媽不也給你姐姐帶孩子了嗎,換做是你媽媽來帶孩子,你還會不好意思嗎?”

「要是那樣的話我就OK啊。」我不假思索地回答,但很快又為這反應感到羞愧。和母親影片的時候,我提起這段對話,母親笑道:「爺爺奶奶帶孫子,天經地義的嘛,我那時候是心疼你姐,搶著給他們帶孩子,其實又不跟我姓,我圖啥呢!”

「您這套無法說服我。」我乾笑兩聲,不敢說她當年的強勢帶娃給我留下了陰影,雖然確實保障了我姐姐和姐夫安心上班,但老人家的觀念和年輕人難免有不一致,雞飛狗跳的時刻也不少。現在她隔著螢幕指導我帶娃,也是不容置疑的口氣:「怎麼不能吃鹽呢,少加一點才有味道啊!」「肉有什麼難弄的,拿絞肉機打碎,拌勻加調味蒸上,不要太好吃!都長牙了,怎麼能不吃肉呢!」有一次我忍不住懟回去:「你怎麼知道我會餓著孩子呢?我才是孩子的媽媽! 」

母親愣了一下:分開快兩年,我們總是隔著螢幕聊天,她很少看到我動怒,或者說,身為女兒,我很少跟她頂嘴。在組合家庭長大的二十多年裡,她教我最多的就是看眼色,學做人,維持一團和氣,像Adon這樣恃寵而驕的獨生子態度,我是無論如何做不出來的。

Adon似乎也感覺到我的怒氣:「好啦,我以後會幫上忙的,你等著瞧吧!」他小時候白天由爺爺奶奶照顧,晚上才由父母哄睡,而父親對他的管教是到了中學才開始,每天接送他上下學的時候,父子倆就在車裡對話,據說比起他母親嚴厲的管教,父親絮叨的效果反而好得多。

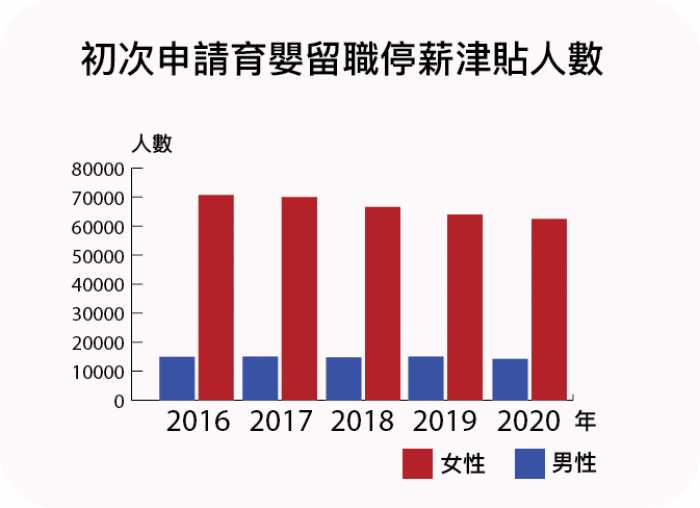

我翻了個白眼:那眼前呢? 「一把屎一把尿養大」夠寫實,在孩子學會站立、說話之前,誰來完成這些繁復又無償的勞動?東亞的男人都被慣壞了,雖然台灣用“親職”一詞代替“母職”,去年又調整了育嬰假的規定,鼓勵父親們多參與育兒勞動,但休育嬰假的仍然有超過80%是女性。 「社會再生產」這種吃力不討好的活動,既不能讓他們升職加薪,也不能讓他們光宗耀祖,有什麼動力要去做呢?還是乾脆像《美麗新世界》裡,把養育嬰兒的任務交給工廠?

在孩子出生之前,我很少批評Adon,因為戀愛的粉紅泡泡還沒散去,在漫長的封控中我們緊緊依偎,覺得相看兩不厭。孩子出生後,我忽然理解了那些對喪偶式婚姻的調侃,發現他和我一樣,也是普通人類,並不會因為做了父母就突然昇華了靈魂,會主動放棄自由,為愛奉獻。博班的台灣女同學問我如何帶娃,我說主要靠自己,孩子他爸不行,她瞪大了眼睛說:「那就讓他學!」——男人也是需要教育才能成為父親的。

在我又一次在Adon面前控訴不平等時,他像是犯了錯的小學生,委屈巴巴地說:“那你要我怎樣?”

我想起小時候母親當家庭主婦,常把「不做不怨」掛在嘴邊,意思是要嘛就不要做,要做就不要抱怨,但我還是記得她在我面前怒氣沖沖地拖地,一副我們都虧欠了她的樣子。我想起第一天認識Adon時聊起未婚生育的話題,當時我正在考慮找捐精者生孩子,還建議他要是不打算結婚早點去凍精,如果他今天只是一個捐精者而不是我的丈夫,或許我反而會對他更感激?我期待的平等,是讓他在育兒這件事上變得像我母親一樣,大包大攬且毫無怨言嗎?

在一個討論「女權主義和母職」的學術講座上,一位嘉賓分享了她的家庭經驗,說她的丈夫承擔了一半的育兒和家務勞動,又主動給他們的兒子冠了母姓,所有認識他們的人都誇她的丈夫太了不起了,這位研究倫理學的學者忍不住嘲諷道:「這些是所有婚育中的女性每天都在做的,甚至做得比他更多,而且這本來就是一個有道德的男人應該做的,但是在渣男成堆的世界裡面,他就好像成了一個英雄人物。”

激進一點的說法是,「渣男」是父權社會派發的男性標配。 Adon自認為不算“渣”,他在台灣長大,受過性別平等的教育,又在歐洲生活多年,見多了主動帶娃的男人,在每個週末短暫的相聚裡,他也摸索出了自己的一套辦法,能哄得孩子眉開眼笑——雖然這做父親的比我心急,時不時就冒出傻乎乎的問題:「什麼時候寶寶才能自己上廁所啊?」「什麼時候寶寶能陪我打遊戲啊?”

孩子滿百天后,我們開始帶他出門散步。新竹的老街幾乎還是Adon童年記憶中的模樣:商店招牌熱鬧熱鬧地掛在半空中,像五顏六色炫耀羽毛的大鳥,但到了晚上,都輸給了檳榔攤標誌性的LED孔雀燈,這些華麗的電子煙火不知疲倦地綻放著,掩映著檳榔西施們忙碌的身影;沿街的小吃攤冒出炒菜的油煙,與汽車的尾氣混合在一起,被轟鳴的機車碾過;原本應是行人空間的騎樓下不時冒出幾台違停的機車或是置物架,甚至有商店的貨物從店裡一路擺到騎樓下。在這裡推嬰兒車必須克服磕磕絆絆的路面,沒拴好的狗和橫衝直撞的車輛——這可怕的「行人地獄」現象最近還上了國際媒體,批評的矛頭直指向「車本位」的城市交通規劃思維,Adon也對此憤憤不平,甚至有衝動抱著孩子去拍個視頻,讓大家看看在這裡遛娃有多麼危險。雖然台北的交通因為嚴厲整治,在騎樓底下推嬰兒車還算順滑,但在他看來也是五十步笑百步,恨不得丟幾個炸彈,炸掉舊世界,重塑新世界。

我說,你這想法有點危險哦。

他說,沒孩子之前還沒這麼有切膚之痛,就像過去他做案子也從來沒想到哺乳室有多重要。想要在現有的僵硬法規下做出漂亮又有人性的建築,難於登天。

對於暫時無力改變的現狀,我倒是比他耐心得多,畢竟我還住在他父母的家裡帶娃,雖不是百分百滿意,但還是可以溝通或者忍耐的嘛,要是一言不合就統統砸爛,我上哪裡重起爐灶?再說台灣在性別平等上相對來說還算不錯了,例如積極推動哺乳室的建設,甚至打造了專門的App可以查詢到全台的哺乳室名單,我去學校上課期間頻繁地借用行政大樓的哺乳室擠奶,管鑰匙的人事室說最近就我一個人借鑰匙,乾脆給我單獨做了張登記表,每次去打勾就行。

五

復工六個月後,焦頭爛額的我終於放棄了“三球雜耍”,向老闆申請了半年育嬰假,這期間按照法規,我仍可以領六個月的打八折薪水,不至於心慌。公婆年輕的時候還沒有育嬰假,有點不敢相信地和我確認了好幾遍“不是辭職還能復職”,感慨我們這一代的日子更好,聽到Adon總是憤憤批評高房價、交通混亂之類的問題,他們不以為然,還叫他要多些正能量,不要老盯著負面新聞看。他們自己也確實知足常樂,就算抱多了孩子腰酸背痛,回頭躺沙發上用按摩器緩解一下,又樂呵呵地爬起來繼續弄孫。

「你看,他們帶孩子不完全是辛苦,也有開心的時候嘛。」Adon安慰我,「你實在沒必要過意不去。」他又表態說,未來他也會休育嬰假,體驗一把全職爸爸,說不定還有時間搞音樂。

「做夢吧你!」我告訴他,休了育嬰假的我,根本沒有像預期的多出時間學習,“育嬰假根本就是24小時服役!”

Adon嘆了口氣,說起他們公司新招了一個女建築師,她才剛休完育嬰假,現在入職拿的薪水還不如我休育嬰假領的打折薪水高。他自己也承認,如果和老闆提休育嬰假,就得做好離職的心理準備。

我說這就是女權主義者所說的「母職懲罰」:「你看,職場的潛規則就是會懲罰想好好做父母的人。」我老闆能爽快給假,已經算是難得了,或許是因為他也是個三歲孩子的父親?

在我的孩子跌跌撞撞邁向一歲之際,身為女權主義者的我仍在尋找一種自洽的生活狀態:保持清醒和批判,但又不至於把日子過得如坐針氈。我的博班女同學有好幾個結了婚,但還沒有生育的打算,偶爾會問我做母親的感受,見我一臉幸福地秀孩子照片,她們笑著說,“你是在安麗我們也生孩子嘛?」我說生育是個人的選擇,雖然我已經有了孩子,但並不認為不生育就不幸福,而女性有多大程度的選擇權,正反映著一個社會的進步程度。

不等大人們想明白,孩子見風就長,看Adon彈起吉他,他已經會拍著小手大笑起來。這小生命不明白什麼是正確,什麼是錯誤,卻馴服了我們,就像《小王子》裡的狐狸說的,「建立連結」。成為母親是一扇推開了就無法關上的大門,我的生命因此更加充盈,儘管困惑和痛苦也將如影隨形。

在和煦的陽光中,孩子抓著玩具,搖搖晃晃地朝我走來。我張開雙手,笑著將他擁入懷中。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!