吳亦凡事件:“頂流”的權力與新時代的蕩婦羞辱|性別新聞簡報10

本文首发于微信公众号“赵建国的扣扣空间”。【性别新闻简报】是扣扣空间(可能会)长期推出的周更栏目。本期简报聚焦吴亦凡事件与“女权男”周玄毅翻车事件。

吴亦凡事件:“顶流”的权力与新时代的荡妇羞辱

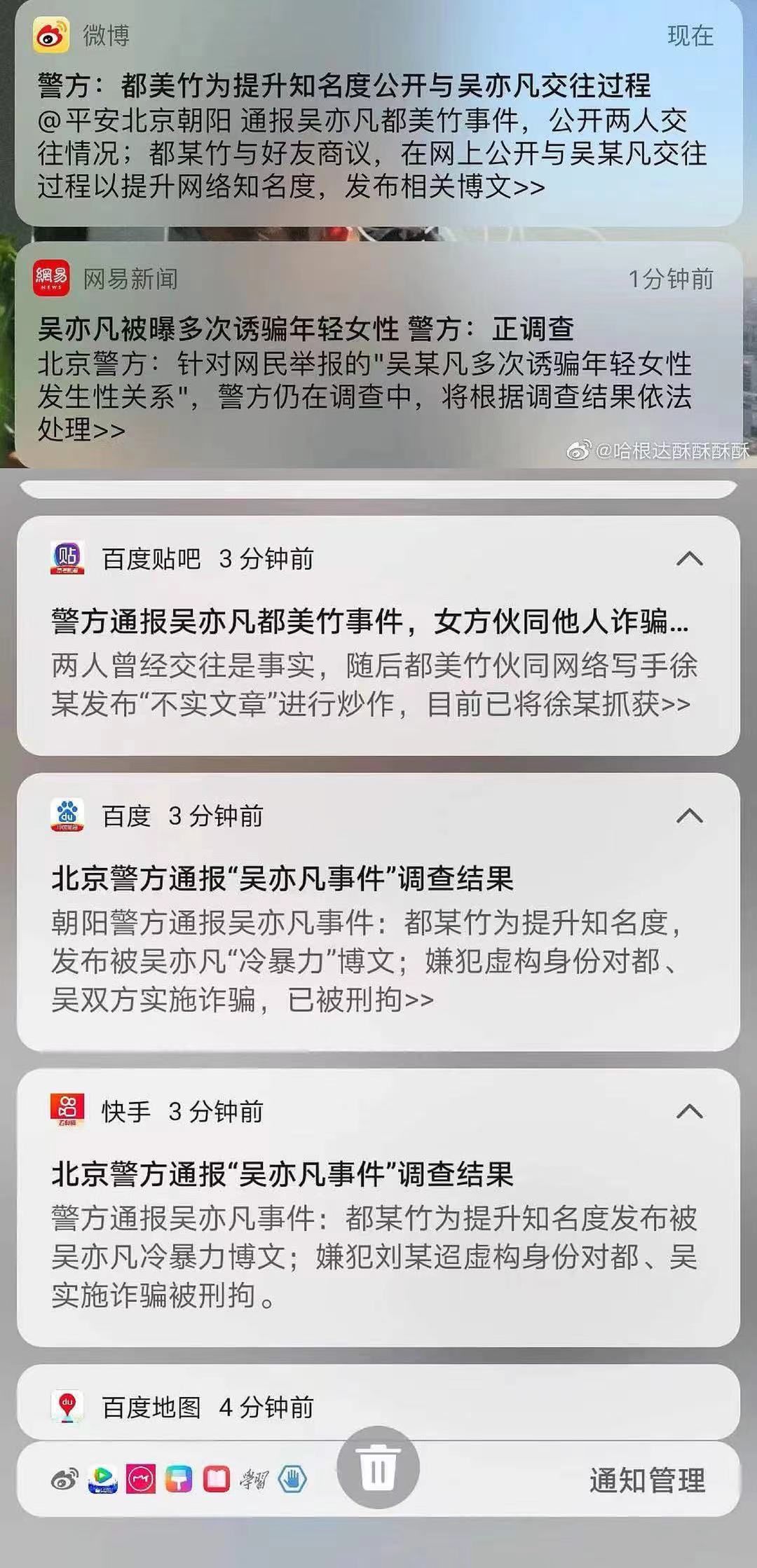

就明星吴亦凡被指控性侵事件,北京市朝阳区警方于7月22日晚发布通报,证实指控女生都美竹多项说法,包括她被骗到吴亦凡家中喝酒,当晚发生性关系等。

值得注意的是,除去事实部分,通报中包含对都美竹动机的揣测“为提升网络知名度”和都美竹与写手合作的细节,却只字不提吴亦凡组局的动机和他背后的公关团队。应当明确,都美竹爆料的动机、是否在过程中雇佣写手纯属其个人自由,不违反法律,不违背道德,更不应该在通报中强调这些信息。知乎网友@曹小灵评论道,若用写都美竹的笔法写吴亦凡,第一段就会变成“吴亦凡指令公司经纪人冯某,而冯某作为吴某凡执行经纪人,为了保护工作岗位和个人利益,在明知主要目的是为了发生关系的情况下,以挑选MV女主角面试为由,邀请都美竹到吴亦凡家中参加聚会”。

通报的写法体现了所有me too案在进入司法程序后的遭遇(受害者,而非施害者,成为被怀疑的对象),它也契合了布尔迪厄在《男性统治》中的洞见:“男性秩序的力量体现在它无须为自己辩解这一事实上:男性中心观念被当成中性的东西让大家接受,无须诉诸话语使自己合法化。”大家似乎默认了男性、掌权者的背后操作,转而质疑女性、弱势者的做法,因后者表现了对既有秩序的不满,并可能挑战、颠覆、破坏之——为什么吴亦凡可以有团队有水军,而都美竹不可以有写手?为什么不解释吴亦凡组局和打钱的动机,却将都美竹的爆料定性为“提升网络知名度”?

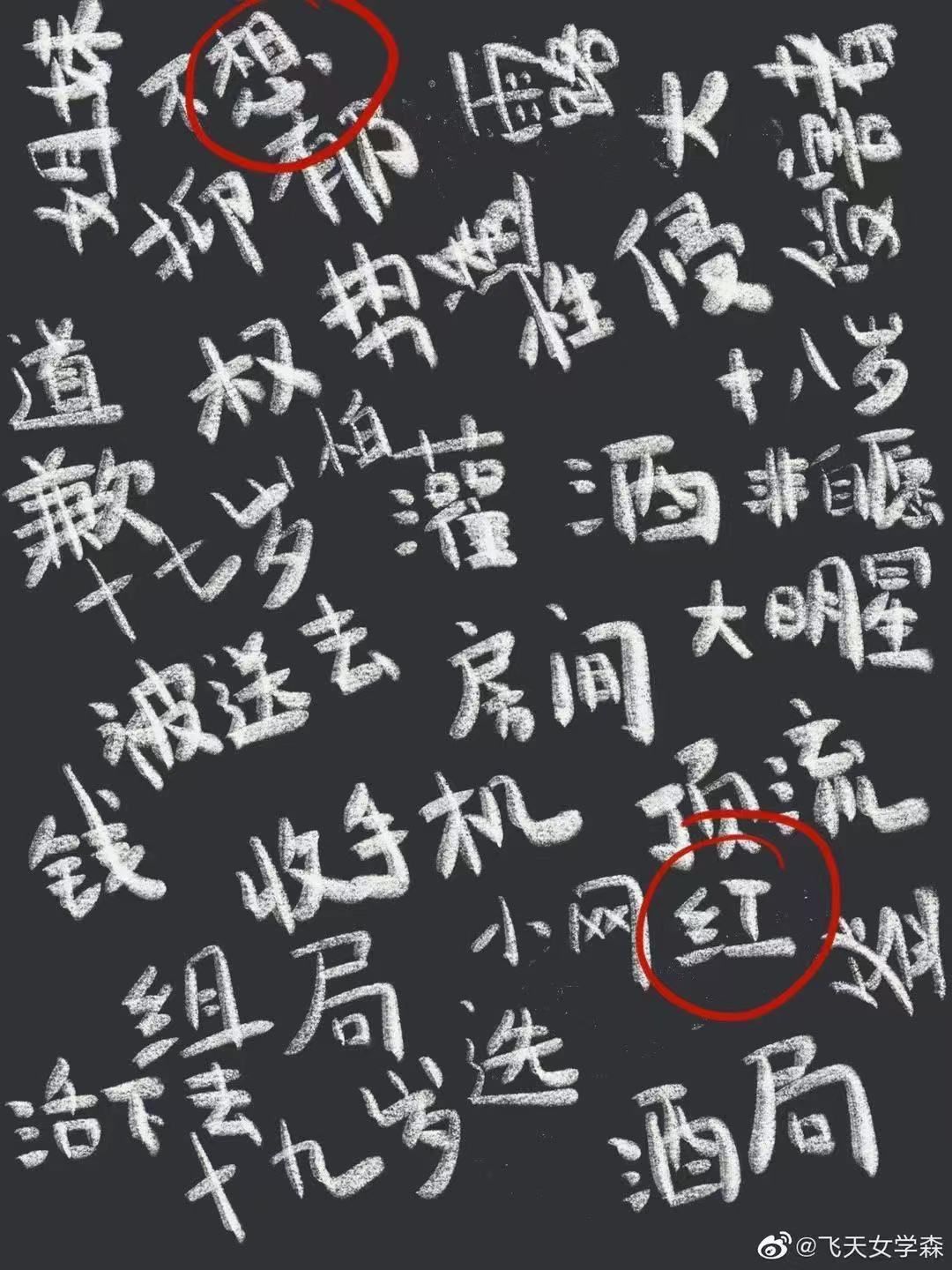

更令人大跌眼镜的是,通告发布之后,许多新闻标题以“都某竹为提升知名度公开与吴某凡交往过程”为重点,甚至虚构“女方伙同他人诈骗”。这些明显具有倾向性的标题试图将舆论重点再次转向新闻中的女性,暗中误导读者的情绪和认知。其后的评论多指责都某竹“就是想红、为了流量”(北京日报的《靠炒作走红绝非正道》最为典型)。然而,此事的重点在于吴亦凡是否利用权力进行性侵,与女方是否“想红”无任何关联。就算女方“想红”也不影响其维权的正当性,并且,我们何时见过一个男人因为“想红”而被舆论和公权力羞辱?博主@王磬精辟总结道:“「想红」就是新时代的荡妇羞辱。”

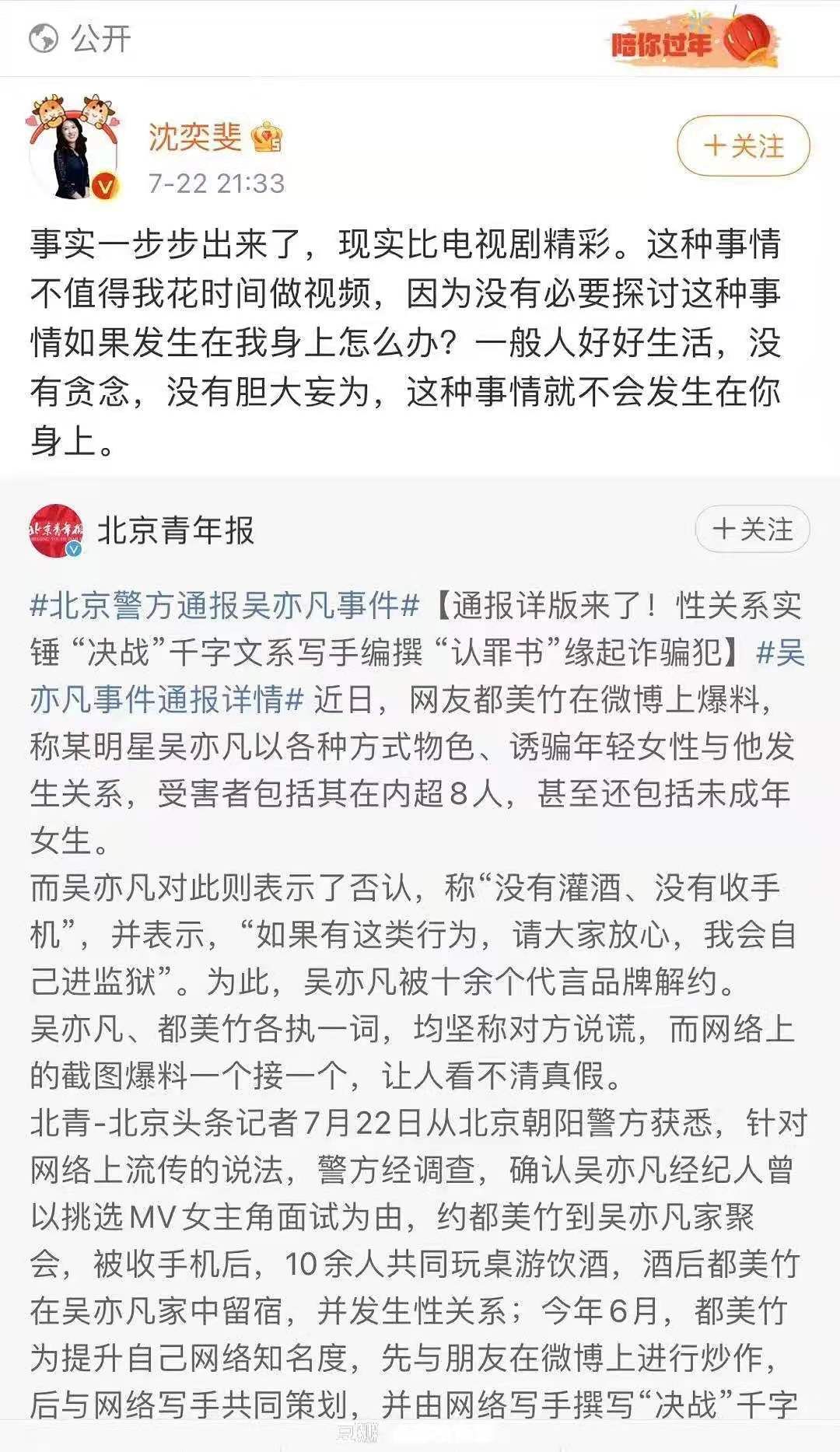

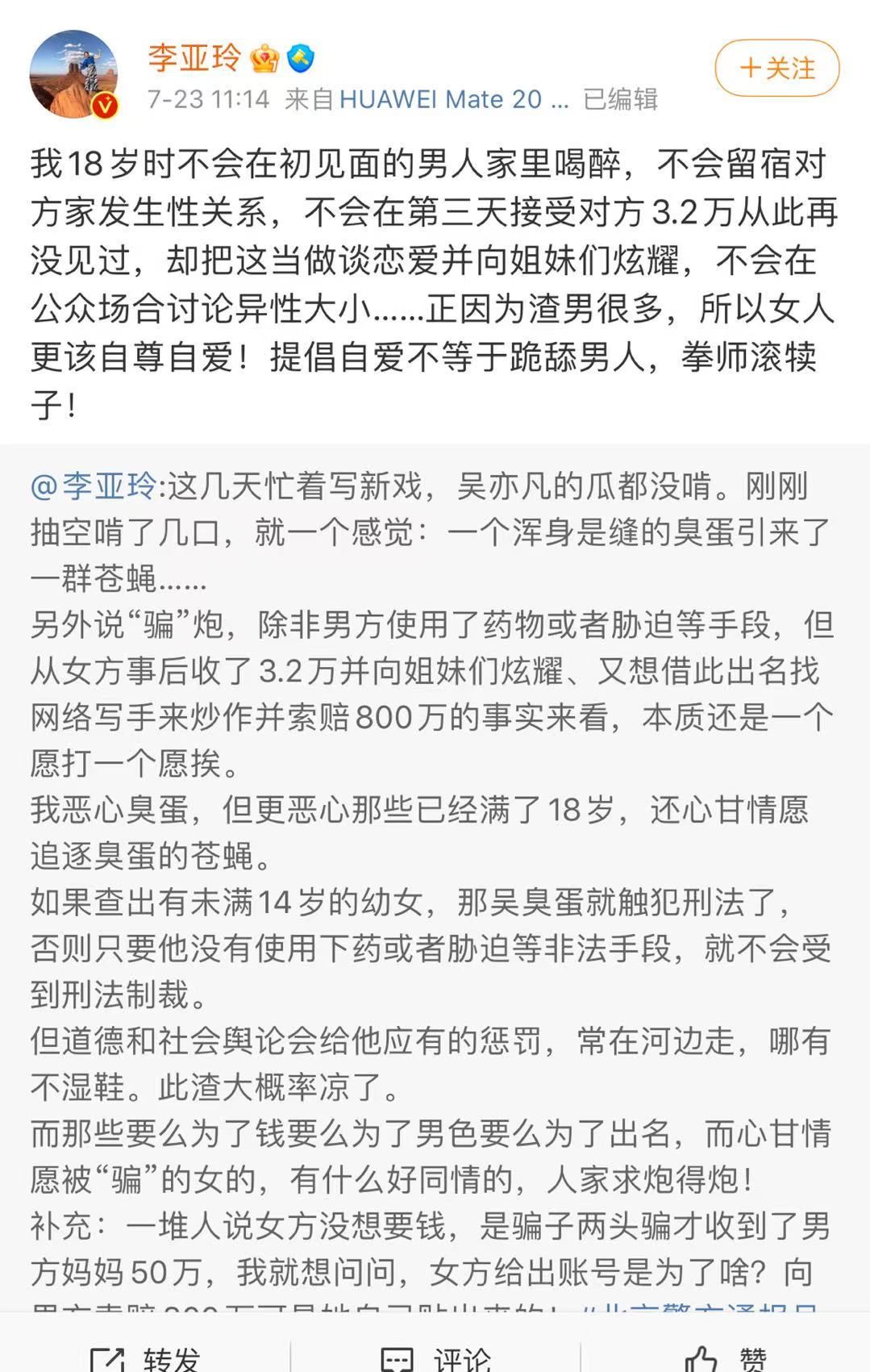

当然,此事的评论中也出现一些更为普遍的荡妇羞辱。以复旦大学社会学系教师沈奕斐和编剧李亚玲为例。

前者认为“没必要探讨这种事情如果发生在我身上怎么办,一般人好好生活,没有贪念,没有胆大妄为,这种事情就不会发生在你身上”,她把事件归为双方的私欲(且不论女方是否有这种私欲),丝毫不考虑背后的结构性问题(娱乐圈的权力机制、女性维权的难度等等)。在这种环境下,“良家妇女”也可能遭到侵害。

后者表示“我18岁时不会在初见面的男人家里喝醉,不会留宿对方家发生性关系”,把事件归为女方的不检点。然而,如前所述,此事重点在于吴亦凡是否利用权力进行性侵、都美竹是否对性行为知情同意,而非都美竹的其他行为。并且,与“荡妇”割席并不能根除性侵害,因为“荡妇羞辱的本质,不在荡妇,而在羞辱,原本就是性别霸权中用来霸凌弱者的手段。你可能以为‘我足够谨慎,足够贞洁,一定不会被钉上荡妇的耻辱标签’。然而真相是,你是不是荡妇,并不由你说了算,而是霸凌者说了算”(Dr昕理学《“男人大晚上喊你喝酒,你能不知道这是什么意思?”》)。

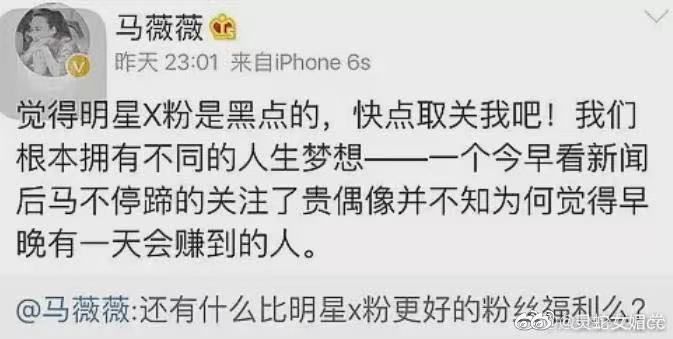

也有人翻出@马薇薇在2016年吴亦凡约炮事件的评论“明星x粉是最好的粉丝福利”。此观点只可当成一种个人的看法,无法代表女性的真实意愿,甚至迎合了社会对“无脑女粉丝”“拜金女”的刻板想象。它虽不否认女性欲望的自主性,但错误地认为女性与任何人(尤其是明星、有钱人)发生关系都是“赚到”,忽视许多有权者恰利用权势进行性侵的事实。

警方通报的次日,一篇关于都美竹的写手徐某的采访获得极高关注,然而徐某随后被爆出疑似骚扰被性侵的女性并以她们的隐私威胁。暂且不论徐某的过往行为与真实动机,女权博主@voiceyaya指出,需要反思的是,为什么指控者需要某种套路才能获得舆论关注,当其没把握套路、单以受害者身份呼吁时,就被忽略、不被看见。更令人悲哀的是,不少套路与父权制同构,比如嘲笑男方性能力(“牙签”)、挑动国族情绪(“加拿大人”)——徐某的“传奇”是舆论环境恶化的体现。我们也需注意,站出来的女性只是受害者的冰山一角,如豆瓣网友@濛大板儿所说,“只有家境好才有钱和力气去请律师反抗。这种事情就像蟑螂,看到一只就说明早就有千万只在你家里四世同堂了。在jingyao、美竹和弦子之前到底有多少沉默的女孩的尸骨,我们不得而知”。

吴亦凡事件最终应留下什么?

首先,留下的不应是关于性能力的玩笑。

如陈迪在《吴某凡事件:“顶流”的权势与性压迫》中指出的:「男性共同体的特点是,为了维持自己的权力感,他们能够非常干脆地开除任何男性气质受到质疑的成员身份。并且正是通过积极践踏那些“不够男人”的男人,他们会觉得自己变得“更加男人”。当舆论场上出现了一个性能力受到公开羞辱的男人以后,不会有任何男人觉得与自己有关,他们反而会因为参与了舆论狂欢而自我感觉更加良好。重复身体羞辱、性羞辱不会在任何意义上改善我们的公共空间,这只会让人们更加习惯下一次出现的荡妇羞辱而已。」

其次,也不应期望(许多官方媒体所断言的)法律能“决战”此类事件、“警察会给我们正义”。一方面,在中国暴力干预力度低迷、救助资源匮乏的情况下,我们应当批判地看待和讨论法律与执法。另一方面,“法律”和“警察”只是公共讨论中的一维,此事中有权势性侵、亲密关系、女性互助等丰富的面向,我们不应将讨论的正当性依附于公权力的“决战”。

也不能神化指控者,把希望完全寄托于个案——个案对于规则与社会文化的改造是有限的,且这只会加重后续走向不符合“预期”时的反噬。更不应倒向“道德绝对化”,无限提高道德标准——因道德主义与父权同构,这会将女性维权推往女性解放的反面,结果可能会是更严苛的女性贞操观,而非限制当权男性对女性的威胁。

再次援引《吴某凡事件:“顶流”的权势与性压迫》:要想让我们的社会真正地从这次事件里获得什么增益,我们只能更加关注权力的因素。真如指控者们提供的信息所言,吴某凡这样的“娱乐圈顶流”,搭建性资源供给的网络,系统性、常态化地让自己的跟班与工作人员参与“选妃”,这根本就不是私德范畴的问题,这是权力性质的问题。……娱乐行业同样拥有值得被监督的显赫权力,现在发现了有人涉嫌通过机构权力和职务权力寻求性剥削,那么就应该打击这种滥用权力的现象乃至文化。

周玄毅事件:不必强调“女权男”标签

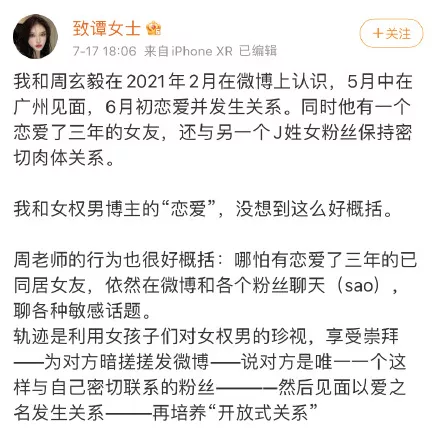

近日,前《奇葩说》辩手、武汉大学教师周玄毅被@致谭女士发长文爆料称,周欺骗感情,与自己、固定女友及另一位年纪很小的女性同时保持关系。因周玄毅曾多次发表支持女权的言论,此事也被称为“女权男翻车事件”。

@致谭女士归纳了周玄毅的“恋爱”套路:先利用女性对“女权男”的珍视,享受崇拜,再为女粉丝发微博,私信对方是唯一一个这样与自己密切联系的粉丝,然后见面以爱之名发生关系,最后培养“开放式关系”。

Melissa A.Fabello 和Aaminah Khan写于2016年的文章《小心这十类自称女权主义的男性》涵盖了周玄毅这类“女权男”,她们指出,小心那些想要控制你性行为的男性女权主义者(周玄毅和女友在一起时没有得到明确的性同意,就强行与她发生性关系),小心那些双标的男性女权主义者(周玄毅一边说“我觉得骗女人搞开放式关系的都是垃圾”,一边进行他单方面开放的“开放关系”)。

事实上,“女权男”容易犯的错处并不比其他男性少,更准确地说,“仅仅在理论上支持性别平等的女权男,事实上是当今性别秩序中的机会主义者。在经济基础上,他们在男权社会中受益;在符号秩序中,他们从女权主义思想中受益”(李晓天《到底有没有真的女权男》)。“支持女权”并不能担保“女权男”“女权女”在个人生活中的表现。ta们可以利用女权主义的话语为自己的“男权”做掩护,又利用“同盟”的身份阻止受害者发声——“你怎么能挑起对立、分化同盟呢?”再者,抛开如周玄毅般虚伪的人不谈,真心认同女权主义的人也不一定能做到知行合一,其女权主义者的身份至多是一个参照系,在自己所有不达女权主义的地方做上标记,以“种种反思来指涉总是积累中且无法由任何人全部说出来的女权主义”(吕频《约会故事与个人政治》)。

也不必强调“女权男”(这一粗暴的)标签,为其倾注信任和崇拜,而一遭破灭便痛斥“再也不相信‘女权男’了。

且不论当前舆论环境中,女权主义与其他主义多为符号的操弄。女权主义本身并不受性别的限制,同一性别群体内部也并不一定共享相同的生命经验,例如,不够“阳刚”的男性会被男性群体排挤,中产精英女性也很难共情女性工人的处境。如“轻芒杂志”所说,每个人都可以是女性主义者,但这一理念背后始终需要结合自己身份的实践:身为丈夫,应该如何分担妻子的劳动?身为父母,应该如何去教育儿女?尚未成家,每个人在自己的生活中又能做些什么?在播客“不合时宜”中,学者林圭分享了自己在日常生活中对于女权主义的实践,他会和自己妻子均分家务、共同育儿,他也会注意家庭中的情感劳动,努力使自己承担更多。男性也可以参照帕梅拉∙克拉克总结的《男性可以为支持女权主义做到的35件实事》来督促自己,其中包括不对女性外表指手画脚、承担避孕责任等等。

不过,“女权男”的出现及其在“狩猎场”上的成功也反映了女性情感的匮乏。在@致谭女士的叙述中,周玄毅承认,自己其实不能共情女性,只是知道女性的遭遇及不公,就已经比普通男性好那么多了。只能说,一方面,女权主义者不能寄希望于找到“完美的支持女权主义的男人”,也不能期待女权主义能够给自己“浪漫爱”的奖赏。如吕频在《约会故事与个人政治》中指出的,女性解放得从拆解浪漫爱-婚姻制度的想象、改写对女性命运的期待开始,“渣男”本来就是父权制度给异性恋女人的标准配给,不必假装自己是有特权逃离的那一个。另一方面,在现实没有给女权主义者提供答案的情况下,“理想的关系”需要女性作为爱的主体去创造,而不是把男性当成“极大的他者”(与己无关,无法被理解亦不可改变的超级权力体),依靠打倒各种类型的男人(妈宝男、爹味男、“女权男”等等)来为自己寻找正确答案。

未完待续

撰文| 椰子

延申阅读:

吕频《约会故事与个人政治》

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!