巨人、贼人与穷人:读Tania Li与Pujo Semedi《种植园生命》

Tania Murray Li and Pujo Semedi, 2021, Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone. Duke University Press.

马达小船逆流而上,耗费十八个小时深入加里曼丹岛的内陆。你以为迎面而来的会是茂盛的热带雨林、原始的当地部落,事实上却更像是行经一座大型的工业区:铝土矿堆积在河岸两旁、满载一捆捆木柴的竹筏顺流而下,你将穿越一座又一座繁忙而草率的贸易小镇,还有沿途无止尽的油棕种植园。

2010到2015年之间,人类学家Tania Li和Pujo Semedi带着来自两所大学、超过一百位学生,沿着Kapuas大河来到西加里曼丹的Tanjung。他们像是早期的民族学调查队,分头研究种植园创造出了什么样的生命型态。油棕的重要性不须多言:随意走进一家便利超商,超过一半的产品含有棕榈油。岛屿东南亚是全世界最大的棕榈油产地,印尼的油棕种植园更出口了超过百分之五十的需求。至少有一千五百万人活在书名所谓的「种植园生命」里,这些人包括种植园工人、承包农民,还有周遭聚落的居民。

庞大的调查队以两座种植园为田野:属于国营企业、占地超过五千公顷的Natco是一个半封闭的世界,管理阶层严格掌控居住在园区里工人和他们的家庭。 Priva则是印尼企业家经营的种植园,仰赖较多园区外的承包农民提供油棕果。对Li和Semedi来说,两座种植园都是「 大公司占领」的实例。他们从马克思与傅柯的洞见中提炼出这个概念,用来批判印尼的政治制度如何迎合资本家,让公司划地称王。 「大公司占领」是帝国主义的转世化身、当代种植园的核心政治技术。在占领地上,管理阶层全权决定哪些人和哪些物种应该要被扶育,哪些则应该被舍弃。

什么是种植园? Li和Pujo各自给出了答案。

Semedi说:「种植园是一个巨人,没效率而且懒散,但仍然是一个巨人,他占据了非常大的空间。他贪婪、粗心,摧毁周遭的一切。他冷漠、诡谲、而且难以预料。他是一个人,但你不能跟他形成正常的人际关系。他可以践踏你,吃掉你,吞没你再把你吐出来。他看守着着自己的宝藏。你没办法驯服他,也没办法赶他走。但他有点笨,只要你够聪明,就能从他身上偷一些东西。」

Li说:「种植园是一台机器,它将大量的土地、劳动力和资本组合起来,为全球市场生产单一作物。它本质上是一种殖民,而且建立在『当地人没有能力进行有效率的生产』的基本假设上。它牢牢掌控生命:空间、时间、动物、植物、化学物,还有人类。它被一个公司所持有,由经理们以官僚的形态管理。」

跟着Semedi「偷」的比喻,两位作者走进管理阶层与政府官员盘根错节的裙带关系中。已经卸任的Budi曾经是Priva种植园的「信封人」,他的一项重要任务是用塞了钱的信封解决公司可能遇到的各种困难。信封可以用来打通官僚体系的死结、博取地方头人好感、贿络媒体公关。逢年过节,公家单位会大摇大摆发来公文,要求公司给付官员礼金。另一种更常见的小额「油钱」( uang bensin ),则不定时进入NGO倡议者和新闻记者的口袋。一个信封的行情是一百万印尼盾(大约台币两千元),但偶尔也会有将近美金两千的价码。这些钱悉数被Budi登记在「基础建设维护」的帐目里。

种植园中的「偷」是各种上下交相贼的排列组合。地方政府的环保局受Priva主管之托,来到邻近村落举办说明会,向村民宣传环境保护的重要。事实上,问题并不真的是环境保护。公司从苏门达腊引进了一批名贵的猫头鹰,用来控制偷吃油棕果的老鼠,猫头鹰却被村民煮熟了吃下肚。环保局很乐意配合演出。本身就已经被支薪的环保局人员收到了来自公司的信封、地方官员收到了信封、村子里的公职人员也收到了信封。两天的工作坊在第一天午餐之后就作鸟兽散,皆大欢喜。

但再怎么偷,巨人仍然垄断一切。在国营企业Natco里面,劳动法和刑法都只剩半套。工人的劳动权益虽然被国家法律担保,当他们被拖欠薪水,却也无能为力。工人惯性的「偷」──无论是偷钱还是偷时间,也让他们倾向不走上正式的救济途径。在苏哈托时代的新秩序( Orde Baru )治理逻辑里,工人不需要工会,因为政府就像父权大家长,会好好「照顾」工人的需求。当窃盗被发现,管理阶层也以「家庭事务」的方式处理,例如警告、扣薪、降级、或暗示辞职,而不会呈报给警方。一切的争议,用报导人的话来说,「就像薯片被紧紧包裹在塑胶袋里,让它不会软掉。」

在油棕地带,被「裹在塑胶袋里」的日常生活是什么样子? 1980年代,当国营种植园迁往加里曼丹的时候,它们的目标不仅是生产棕榈油,还包括向「落后」的内陆地区示范何谓现代生活,打造顺服与富裕的工人主体。 Nacto像是一个自给自足的世界,除了住宅之外,有托婴中心、小学、穆斯林祈祷室、一间诊所。工人们在园区里的上司身兼社区的邻长。每天晚上十点,发电机准时断电;清晨五点半,起床号响起。

园区里阶级森严。管理阶层和技术人员住在社区中心,沿用荷兰语称作emplasmen 。他们的住宅比较宽敞,而且连接的是国家电网,二十四小时供电。在1980年代,只要经理一出现,所有工人必须停下手边的工作,面向马路行注目礼,直到经理消失在远处。当时,棍棒体罚仍然常见。直到十几年前,工人仍然被要求要向经理的座车鞠躬。 「我们现在不能用这种殖民的封建手段了。」一位经理说:「我们要有说服力、像一个大家庭。」现在人们用更幽微的方式维系区隔,当管理阶层受邀参加工人的婚礼或宴会时,工人们会为他们安排特别的时段与空间,让他们不必跟「次等人」社交。

主管阶级的太太们组成妇女会,作为社区里女性的榜样,定时举办居家整洁大赛或厨艺园游会。可想而知,最高主管的太太同时也是妇女会的主席。富裕是现代生活的重心。无论是经理还是工人都不被允许改造房子本身,他们只好把薪水投资在其他地方,例如家具、饰品与宴会排场。邻里之间的竞争心强烈,当一户人家买了新沙发,另一户可能会马上购入相同的沙发。来做田野的都市学生受邀参加婚礼,被婚礼上宾客们的盛装华服所震慑。一场婚丧喜庆的开支动辄在一千到四千美金之间。

汇聚了技术知识、秩序与生产力,种植园是现代性的起点──工人的盛会更是现代性矛盾的核心,封建与压迫之中亦真亦假的浮华。但Li和Semedi并没有止步于此。他们明确地指出,种植园有更深远的影响:它是制造种族的机器。原先住在种植园周遭的马来人和达雅克人(Dayak)被视为是这套样板的反面教材,完全被排除在这出现代性的剧码之外。打从田野的最一开始,爪哇工人们便常警告学生,务必要小心落后原始的达雅克人。在日常生活之中,园里园外的居民几乎老死不相往来。工人家庭的日用品并不来自当地,他们包船或驱车,前往更大的城市采购。上述Li对种植园的定义早已指出,族裔上的他者被牢牢地写在种植园的基因里,因为这套生产方式本质上便预设了「懒惰、野蛮而效率低落的当地人」的存在。

讽刺的是,连荷兰殖民时期的橡胶种植园也没有这么壁垒分明。从村民的角度来说,过去的橡胶园并不算大公司占领,因为它「只」占地六百公顷,留下许多可供耕作的农田。荷兰经理们让村民到园区内贩卖小吃、衣服、水果。 Poniman是第一代爪哇种植园工人的孙子,他回忆童年时,村子每天都很热闹,族裔之间的通婚也更加普遍:「有爪哇舞蹈、华人舞龙、戏剧演出⋯⋯我的母亲和祖母有个小摊贩,卖爪哇沙拉和鸡汤。我是个被宠坏的小孩,从来不用工作,因为我的父母赚很多钱。」

如今,种植园扼杀了当地聚落的生计。种植园资本家并没有驱赶村民。他们让村民留在原地,但把聚落周遭的土地全数开垦成油棕田、划入园区内。原先在传统领域中以游耕、采集或是贸易维生的当地居民,随着人口成长,在一个世代之后成了真正失去土地的穷人。名为Muara Tangkos的马来聚落是种植园中的一块小飞地,它不再是交易中心、也失去了农田。一半以上的家户没有任何土地,男人只能出外打零工养家。因为管理阶层对马来人的偏见,只有极少数居民在种植园里面找到工作。

他们的土地被公司占领,他们的生命被国家彻底遗弃。

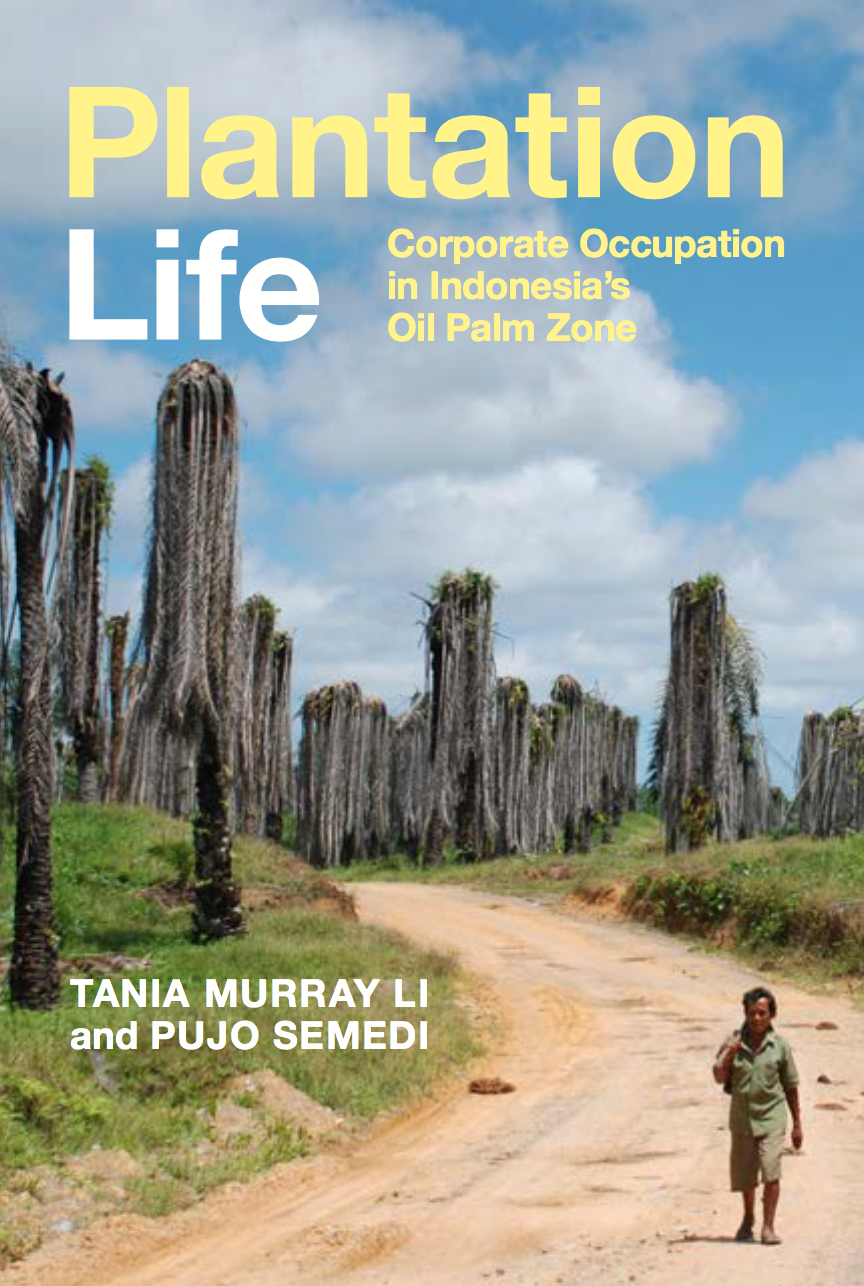

Muara Tangkos村的贫穷是《种植园生命》中最残酷的一章。事实上,封面照片或许正是全书的隐喻:热带晴朗的蓝天下, 成排枯死焦黑的油棕树绵延到远方,像是一整连阵亡将士。在奉献一生给种植园后,这些树的根部被注射了杀草剂。在种植园的生产逻辑里,它们必须死,只因为它们已经长得太高,高到工人无法用最有效率的方式采收油棕果。

欢迎来到油棕地带。

Tania Murray Li是加拿大多伦多大学(University of Toronto)的人类学教授。她在剑桥大学(Cambridge University)以新加坡的马来人社群为题取得人类学博士,受业于Alan MacFarlane。她的研究领域包括印尼的原民性与资本主义、劳动体系、土地与发展、以及种植园,其他代表作品包括The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics (2007)与Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier (2014)。

Pujo Semedi任教于印尼加查马达大学(Universitas Gadjah Mada)。他在荷兰阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam)取得人类学博士。他以历史民族志为方法,探讨印尼各地的渔业、农业、种植园与观光议题。

关键字:种植园、政治经济学、种族、合作民族志、岛屿东南亚

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐