讓-呂克·南希: 一種太人性的病毒| 疫病時期的哲學

這是2020年3月17日Youtube頻道「疫病時期的哲學Philosopher en temps de l'épidémie」的第三期,被邀者為法國哲學家讓-呂克·南希。

在此,南希提供了一種明顯區別於阿甘本的疫病思想。

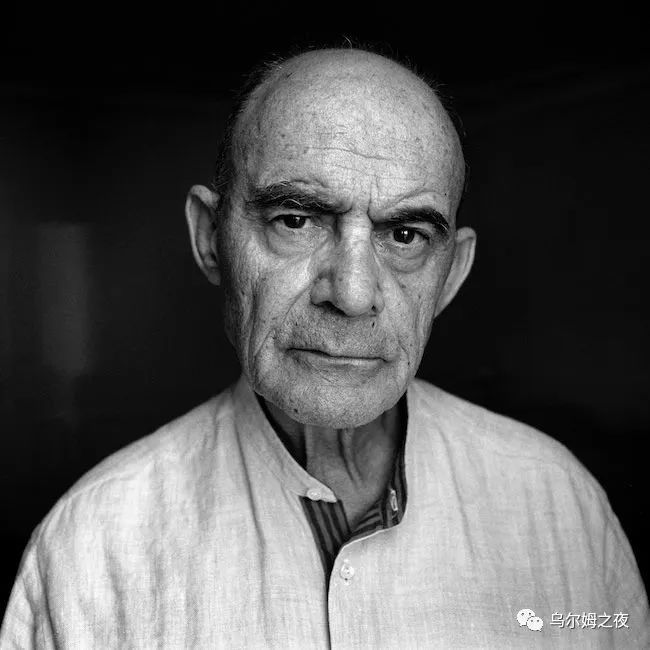

讓-呂克·南希(Jean-Luc Nancy,1940 - ),法國當代著名哲學家,他接續了德里達的解構思想,以共通體的非功效、基督教的自身解構、世界的意義與身體的觸感,擴展了解構的論域。

一種太人性的病毒

譯者:不不 校對:靈川 編輯:不不

正如人們常說的那樣,歐洲自1945年以來就在輸出它的戰爭。伴隨著自我瓦解,歐洲除了通過先前的殖民地與其聯盟,以及一系列與新世界的緊張關係來散播分裂,就不知道該做什麼了。在這些新世界之間,歐洲僅僅是一個記憶,但卻假裝擁有一個未來。

長時間以來,歐洲進口的不僅僅是商品,而主要是一些人口。儘管這已經不是什麼新鮮事,但伴隨著衝突的輸出與氣候的紊亂(這些事件同樣發生在歐洲),這一現像變得愈發緊迫,乃至非常普遍。直到如今,歐洲甚至到了進口流行病的程度。

這意味著什麼?這不僅僅是一場簡單的傳播,這場傳播擁有其自身的媒介和路徑。歐洲不是世界的中心,它與之相差甚遠,然而它仍竭力扮演著一個過時的榜樣角色。在其它地方,也可能擁有強烈的吸引力與巨大機遇。例如,北美洲有時候會存在一些稍顯陳舊的傳統,而亞洲和非洲則會有一些更新穎的東西(南美洲除外,因為它具有很多融合了歐洲與其它地方的特徵)。但或多或少,歐洲似乎仍被認為是可欲的庇護所。

這座古舊的劇院具有諸多典範性 — 法律、科學、民主、出版和福利 — 這裡激起著各種慾望,即便慾望的對像已經衰敗,甚至無法使用。這座劇院仍舊向觀眾開放,即便它對於那些無法為自己的慾望買單的人不太好客。因此,倘若病毒侵入了這座劇院的大廳,就不必驚奇了。

如果病毒爆發出相較於它的起源地更多的混亂,也不必詫異。因為在中國,人們已經處在市場和抗疫的秩序之中。而在歐洲,人們仍陷於國家之間與呼吸之間的無序裡。由此導致了目前的猶豫不定和難以適應。在大洋的另一邊,美國立即恢復了其傲慢的孤立主義和強勢的決斷能力。而歐洲不僅始終在尋找自己,同時也在尋找、發現、探索和開發世界,直到再一次迷失。

當這場流行病的起源地似乎正在得到控制,且當許多受影響較小的國家也像對中國人一樣不再對歐洲人開放的時候,歐洲成為了流行病的中心。歐洲似乎受到了曾經前往中國的旅行者(商務、旅遊或學習)、來自中國和其它地區的訪客(商務、旅遊或學習)以及歐洲總體的不確定性及其內部分歧的影響。

人們也許曾試圖如此描繪:在歐洲,是「快跑路吧!」,而在其它地方,則是「我倆一起對付你,病毒!」。或者說:在歐洲,傳統意義上的推諉、懷疑論或自由精神要比其它地方擁有更多的位置。這是對放縱和極端自由的理性的繼承,對於我們老歐洲人而言,這種理性代表著精神的生命。

因此,對於「例外措施」不可避免的重複表達,也讓卡爾·施米特的幽靈以一種倉促而雜亂的形式浮現出來。病毒激起了浮誇而虛張聲勢的話語。人們不得不首先避免被虛張聲勢所欺騙,而後才避免被病毒所感染 — 這相當於被騙了兩次 — 也許還會被一種難以壓抑的恐慌所欺騙。亦或是被一種矯揉造作的幼稚感…所愚弄。

每個人(包括我)都發表著批判、懷疑或解釋性的言論。關於病毒的哲學、精神分析、政治學都進展的非常順利(除了米歇爾·德吉在 Po&sie 雜誌網站上發表的趣味詩「Coronation」)。

每個人都在討論和爭執,因為長期以來,我們都有論辯、困惑和猶豫的習慣。而在世界範圍內,處在支配地位的似乎是保障、控制和決斷。至少,這是我們在對於世界的想像中可以嘗試構建的圖景。

作為一種瘟疫,冠狀病毒從各個方面來看都是全球化的產物。它是一位活躍、好鬥且高效的自由交易者,能清晰地呈現出全球化的特徵和趨勢。它加入到了一種宏大進程,當一種力量機制從中顯現出來的時候,文化瓦解了。這種力量機制不僅融合了技術、經濟和支配性,必要的話還涉及生理和物理領域(我們會想到石油和原子能)。與此同時,增長模式的確受到了質疑,於是法國國家首腦認為有必要對其進行重視。很可能,我們會被迫修改我們的算法 — 但並沒有任何證據表明這樣做可以使我們重振旗鼓。

因為這並不足以消滅病毒。如果技術上與政治上的控制被證實是其自身的目的的話,那麼這種控制只會使世界成為一片彼此對抗的角力場,並從此剝奪了一切不久前才興起的文明話語。病毒傳染性的野蠻繁衍了管理的野蠻。我們已經面臨需要篩選誰是可被醫治的病人的處境了。 (更不要說經濟和社會上的那些無可避免的不公了。)在這種形勢下,沒有任何馬基雅維利式的陰謀家的狡詐算計,也不存在什麼國家權力的濫用。存在的僅僅是一種萬物互聯的一般定律,而對這種互聯的控制正是技術-經濟權力的賭注。

從前,瘟疫可以被視為神聖的懲罰,而且通常疾病在很長一段時間是外生於社會肌體的。現如今,大多數疾病是內生性的,是由我們的生活、物質和毒性條件引起的。曾經神聖的東西已經變成了人性的,甚至正如尼采所說「太人性的」。現代性的特徵長期以來都是,用帕斯卡爾的話說: 「人類無限地超越自身」 。但是,如果人類走得「太」遠 — 也就是說尚未抵達帕斯卡爾所說的神性的層次 — 那麼實際上,人類就什麼都沒有超越。人性被其自身引發的事件和狀況所超越,人類最終陷入到了一種人性的泥潭之中。

然而,病毒昭示了一種神性的缺席,因為我們認識到了它的生物學特質。我們甚至發現,生命遠比我們所呈現的要更為複雜,更加難以掌握。與此同時,政治權力 — 例如人民、某種「共同體」(例如「歐盟」)或專制政體的政治權力 — 的行使也體現出了另一種複雜性,它同樣比看上去要難以掌握。於是,我們更好地理解了,在生命和政治共同向我們發起挑戰的情況下,「生命政治」這一術語是多麼的可笑。我們的科學知識使我們處在一種僅僅依賴於自身的技術權力的危險之中,然而沒有純粹而簡單的技術,因為知識本身就包含諸多的不確定性(了解這一點只需閱讀那些已發表的研究)。技術權力不是單義的,因為一種認為既要提供客觀數據,又要滿足合理期待的政治權力,能單義到哪裡去呢?

當然,這依然被認為是一種應當指導決策的客觀性。如果這種客觀性意味著「隔離」和「保持距離」,那麼需要何種程度的權威,才能使其得到遵守?當然,反之,一個想要保障奧林匹克運動會順利舉行的政府 — 這只是眾多例子中的一個 — 其專橫的舉措會從哪裡開始呢?在這場奧運會中,政府期待獲得各式各樣的利益回報,這一期待同時也是很多公司和經理們的期待,對他們而言,政府是其可利用的工具之一。再比如說,一個想藉機煽動民族主義的政府,其專橫的舉措又會從何處開始呢?

病毒如放大鏡一般暴露了我們自身的矛盾和局限。現實原則敲響了快樂原則的大門。死亡如影隨形。我們曾同戰爭、飢荒和災異一齊輸出死亡,我們認為死亡與其他病毒和癌症(後者同樣以類-病毒的形式蔓延)關係緊密,它就在街角等待著我們。嘿!我們是人類,是會說話的無羽毛兩足動物,但肯定不是超人(surhumain),也不是超人類(trans-humain)。是太人性了?或者說,難道我們不應該明白,我們永遠都不能「太過」人性?否則,我們將會被無限地超越?

https://www.youtube.com/watch?v=Msu0hAJXdhw

一種太人性的病毒:讓-呂克·南希 | 疫病時期的哲學 (3)

Invité Jean-Luc Nancy : "Un trop humain virus" @ Philosopher en temps d'épidémie

我們的智性生活正遭受著威脅。

空洞的意識形態話語佔據了道德高地,

邊緣人的存在本身岌岌可危。

風暴的軌跡難以預測,但氣壓的異常足以讓我們緊張起來。

在世界秩序變化的關鍵時刻,

掩耳盜鈴或是隔靴搔癢,將是一種不負責任的態度。

我們需要嚴肅鮮活且誠實的討論,

在漫遊途中搭建營帳,守衛議事自由。

烏爾姆之夜是一場偶然的相遇,它沒有任何終極目的,

因為任何神話在當下都會即刻變成一場喜劇。

這是一場理論、反思和跨學科的歌命性聯動,

意在打碎一切神話的前提下,無限拓展公共言論空間。

這是一場根植於當下、聚集在案廳、活躍於街巷的解放性實踐,

其中沒有一個成員,也擁有一切成員。

未來討論,主題開放,不限學科,由參與者共同討論決定。

活動目前在巴黎,想要參與討論或加入團隊請聯繫小烏爾姆。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦