让-吕克·南希 : 一种太人性的病毒 | 疫病时期的哲学

这是2020年3月17日Youtube频道「疫病时期的哲学 Philosopher en temps de l’épidémie」的第三期,被邀者为法国哲学家让-吕克·南希。

在此,南希提供了一种明显区别于阿甘本的疫病思想。

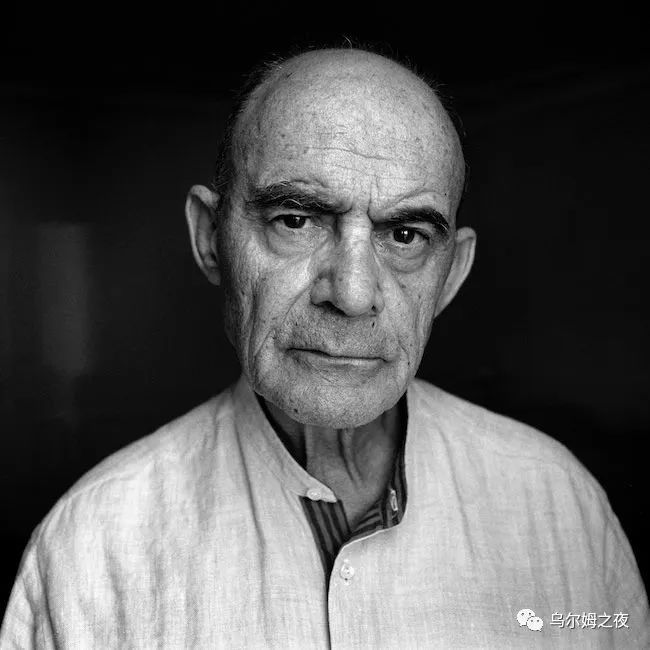

让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy,1940 - ),法国当代著名哲学家,他接续了德里达的解构思想,以共通体的非功效、基督教的自身解构、世界的意义与身体的触感,扩展了解构的论域。

一种太人性的病毒

译者:不不 校对:灵川 编辑:不不

正如人们常说的那样,欧洲自1945年以来就在输出它的战争。伴随着自我瓦解,欧洲除了通过先前的殖民地与其联盟,以及一系列与新世界的紧张关系来散播分裂,就不知道该做什么了。在这些新世界之间,欧洲仅仅是一个记忆,但却假装拥有一个未来。

长时间以来,欧洲进口的不仅仅是商品,而主要是一些人口。尽管这已经不是什么新鲜事,但伴随着冲突的输出与气候的紊乱(这些事件同样发生在欧洲),这一现象变得愈发紧迫,乃至非常普遍。直到如今,欧洲甚至到了进口流行病的程度。

这意味着什么?这不仅仅是一场简单的传播,这场传播拥有其自身的媒介和路径。欧洲不是世界的中心,它与之相差甚远,然而它仍竭力扮演着一个过时的榜样角色。在其它地方,也可能拥有强烈的吸引力与巨大机遇。例如,北美洲有时候会存在一些稍显陈旧的传统,而亚洲和非洲则会有一些更新颖的东西(南美洲除外,因为它具有很多融合了欧洲与其它地方的特征)。但或多或少,欧洲似乎仍被认为是可欲的庇护所。

这座古旧的剧院具有诸多典范性 — 法律、科学、民主、出版和福利 — 这里激起着各种欲望,即便欲望的对象已经衰败,甚至无法使用。这座剧院仍旧向观众开放,即便它对于那些无法为自己的欲望买单的人不太好客。因此,倘若病毒侵入了这座剧院的大厅,就不必惊奇了。

如果病毒爆发出相较于它的起源地更多的混乱,也不必诧异。因为在中国,人们已经处在市场和抗疫的秩序之中。而在欧洲,人们仍陷于国家之间与呼吸之间的无序里。由此导致了目前的犹豫不定和难以适应。在大洋的另一边,美国立即恢复了其傲慢的孤立主义和强势的决断能力。而欧洲不仅始终在寻找自己,同时也在寻找、发现、探索和开发世界,直到再一次迷失。

当这场流行病的起源地似乎正在得到控制,且当许多受影响较小的国家也像对中国人一样不再对欧洲人开放的时候,欧洲成为了流行病的中心。欧洲似乎受到了曾经前往中国的旅行者(商务、旅游或学习)、来自中国和其它地区的访客(商务、旅游或学习)以及欧洲总体的不确定性及其内部分歧的影响。

人们也许曾试图如此描绘:在欧洲,是「快跑路吧!」,而在其它地方,则是「我俩一起对付你,病毒!」。或者说:在欧洲,传统意义上的推诿、怀疑论或自由精神要比其它地方拥有更多的位置。这是对放纵和极端自由的理性的继承,对于我们老欧洲人而言,这种理性代表着精神的生命。

因此,对于「例外措施」不可避免的重复表达,也让卡尔·施米特的幽灵以一种仓促而杂乱的形式浮现出来。病毒激起了浮夸而虚张声势的话语。人们不得不首先避免被虚张声势所欺骗,而后才避免被病毒所感染 — 这相当于被骗了两次 — 也许还会被一种难以压抑的恐慌所欺骗。亦或是被一种矫揉造作的幼稚感…所愚弄。

每个人(包括我)都发表着批判、怀疑或解释性的言论。关于病毒的哲学、精神分析、政治学都进展的非常顺利(除了米歇尔·德吉在 Po&sie 杂志网站上发表的趣味诗「Coronation」)。

每个人都在讨论和争执,因为长期以来,我们都有论辩、困惑和犹豫的习惯。而在世界范围内,处在支配地位的似乎是保障、控制和决断。至少,这是我们在对于世界的想象中可以尝试构建的图景。

作为一种瘟疫,冠状病毒从各个方面来看都是全球化的产物。它是一位活跃、好斗且高效的自由交易者,能清晰地呈现出全球化的特征和趋势。它加入到了一种宏大进程,当一种力量机制从中显现出来的时候,文化瓦解了。这种力量机制不仅融合了技术、经济和支配性,必要的话还涉及生理和物理领域(我们会想到石油和原子能)。与此同时,增长模式的确受到了质疑,于是法国国家首脑认为有必要对其进行重视。很可能,我们会被迫修改我们的算法 — 但并没有任何证据表明这样做可以使我们重振旗鼓。

因为这并不足以消灭病毒。如果技术上与政治上的控制被证实是其自身的目的的话,那么这种控制只会使世界成为一片彼此对抗的角力场,并从此剥夺了一切不久前才兴起的文明话语。病毒传染性的野蛮繁衍了管理的野蛮。我们已经面临需要筛选谁是可被医治的病人的处境了。(更不要说经济和社会上的那些无可避免的不公了。)在这种形势下,没有任何马基雅维利式的阴谋家的狡诈算计,也不存在什么国家权力的滥用。存在的仅仅是一种万物互联的一般定律,而对这种互联的控制正是技术-经济权力的赌注。

从前,瘟疫可以被视为神圣的惩罚,而且通常疾病在很长一段时间是外生于社会肌体的。现如今,大多数疾病是内生性的,是由我们的生活、物质和毒性条件引起的。曾经神圣的东西已经变成了人性的,甚至正如尼采所说「太人性的」。现代性的特征长期以来都是,用帕斯卡尔的话说:「人类无限地超越自身」。但是,如果人类走得「太」远 — 也就是说尚未抵达帕斯卡尔所说的神性的层次 — 那么实际上,人类就什么都没有超越。人性被其自身引发的事件和状况所超越,人类最终陷入到了一种人性的泥潭之中。

然而,病毒昭示了一种神性的缺席,因为我们认识到了它的生物学特质。我们甚至发现,生命远比我们所呈现的要更为复杂,更加难以掌握。与此同时,政治权力 — 例如人民、某种「共同体」(例如「欧盟」)或专制政体的政治权力 — 的行使也体现出了另一种复杂性,它同样比看上去要难以掌握。于是,我们更好地理解了,在生命和政治共同向我们发起挑战的情况下,「生命政治」这一术语是多么的可笑。我们的科学知识使我们处在一种仅仅依赖于自身的技术权力的危险之中,然而没有纯粹而简单的技术,因为知识本身就包含诸多的不确定性(了解这一点只需阅读那些已发表的研究)。技术权力不是单义的,因为一种认为既要提供客观数据,又要满足合理期待的政治权力,能单义到哪里去呢?

当然,这依然被认为是一种应当指导决策的客观性。如果这种客观性意味着「隔离」和「保持距离」,那么需要何种程度的权威,才能使其得到遵守?当然,反之,一个想要保障奥林匹克运动会顺利举行的政府 — 这只是众多例子中的一个 — 其专横的举措会从哪里开始呢?在这场奥运会中,政府期待获得各式各样的利益回报,这一期待同时也是很多公司和经理们的期待,对他们而言,政府是其可利用的工具之一。再比如说,一个想借机煽动民族主义的政府,其专横的举措又会从何处开始呢?

病毒如放大镜一般暴露了我们自身的矛盾和局限。现实原则敲响了快乐原则的大门。死亡如影随形。我们曾同战争、饥荒和灾异一齐输出死亡,我们认为死亡与其他病毒和癌症(后者同样以类-病毒的形式蔓延)关系紧密,它就在街角等待着我们。嘿!我们是人类,是会说话的无羽毛两足动物,但肯定不是超人(surhumain),也不是超人类(trans-humain)。是太人性了?或者说,难道我们不应该明白,我们永远都不能「太过」人性?否则,我们将会被无限地超越?

https://www.youtube.com/watch?v=Msu0hAJXdhw

一种太人性的病毒:让-吕克·南希 | 疫病时期的哲学 (3)

Invité Jean-Luc Nancy : "Un trop humain virus" @ Philosopher en temps d'épidémie

我们的智性生活正遭受着威胁。

空洞的意识形态话语占据了道德高地,

边缘人的存在本身岌岌可危。

风暴的轨迹难以预测,但气压的异常足以让我们紧张起来。

在世界秩序变化的关键时刻,

掩耳盗铃或是隔靴搔痒,将是一种不负责任的态度。

我们需要严肃鲜活且诚实的讨论,

在漫游途中搭建营帐,守卫议事自由。

乌尔姆之夜是一场偶然的相遇,它没有任何终极目的,

因为任何神话在当下都会即刻变成一场喜剧。

这是一场理论、反思和跨学科的歌命性联动,

意在打碎一切神话的前提下,无限拓展公共言论空间。

这是一场根植于当下、聚集在案厅、活跃于街巷的解放性实践,

其中没有一个成员,也拥有一切成员。

未来讨论,主题开放,不限学科,由参与者共同讨论决定。

活动目前在巴黎,想要参与讨论或加入团队请联系小乌尔姆。