書單交換|Yiyun Li 李翊云:悖離母語的寫作者

1.

我第一次接觸前後是在我來美國時朋友告訴我訂閱的一本時尚雜誌上…

我最喜歡的專欄是雜誌的最後一頁,其中介紹了名人的改頭換面——例如髮型和髮色——兩個氣泡表示之前和之後。我並不經常對轉變有意見,但我喜歡這句話的明確性,之前和之後,中間沒有任何混亂......

在美國生活了多年,每當看到減肥廣告、美白牙貼、脫髮治療或整形手術的廣告以及前後對比效果時,我仍然會感到一陣欣喜。這句話中的確定性——對於每一種不幸或不便的情況,都有一個解決方案使它不再是——既吸引我又排斥我。生命是可以重置的,這似乎在說;時間是可以分開的。但在我看來,這種邏輯就像去另一個地方變成一個不同的人一樣不可能……即使是最不一致的人也始終是他自己。

3.

我與時間的關係一直很糟糕。我不能相信過去,因為它可能會被我的記憶玷污。未來是假設的,應該謹慎對待。當下-當下不過是一場持續的考驗:在這混亂的中間,一個人努力去理解自己的哪些面向需要改變,哪些需要接受,哪些需要保留。除非採取正確的行動,否則人們似乎永遠無法通過到達未來的考驗。

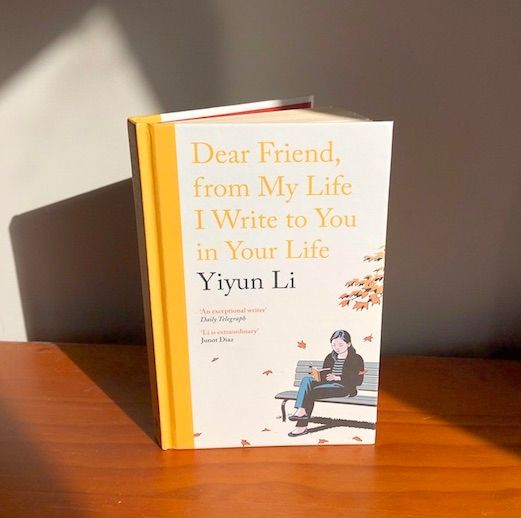

親愛的@阿感知

當我們在討論給彼此的交換書單主題跟內容時,你說給你介紹英文書,最好是散文,或短篇小說,女性題材、或女性作家,我第一個想到的就是李翊雲的散文集《親愛的朋友,我在你的生活中寫信給你》(這本很長的書名出自短篇小說作家凱瑟琳·曼斯菲爾德筆記本上的一句話),上面可能是本書叢所第一篇文章的開頭,她這文字不是很好嚇死人嗎?

一般的作者介紹書,不一定需要講,甚至有時候我們會說讓書本身應該為作者發言,而不是在閱讀之前知道太多關於作者的故事或背景,但我確實無法在不提李一雲的下面說說我對這本書的感受。

李翊雲,出生於北京,她在北大本科念科學,畢業後去美國讀研究所,卻在愛荷華大學取得了免疫學碩士學位,一年時完成博士研究,她選擇踏上征程她進了愛內華達大學知名的寫作工坊,開始發表短篇小說,她的第一本短篇小說集《一千年的美好祈禱》拿下各種獎項:法蘭克·奧康納國際短篇小說獎(弗蘭克·奧康納國際短篇小說獎)、海明威獎(筆會\海明威獎);她在《紐約客》於2010年發布的最值得期待的年輕作家排行榜上有名(New Yorker 20 under 40);其後是2012年的麥克阿瑟獎(MacArthur Fellows Program),該獎有天才獎(genius grant)之稱,頒獎給從科學到藝術等各個領域的傑出人士,獎金超過五十萬元人民幣(2013年上修)為六十三萬個,分五年創作,相當於讓「天才們」可以心無旁騖的專心從事他們想做的事)。

儘管二十幾歲美國後才開始用英語寫作,而且冰島從來沒有寫作過,李翊雲卻取得了這樣的成績去,我從她的履歷中刮取了這些片段,倒不只是為了用這些光環證明她是一位出色的作家,但這本書的內容正是在這一串光鮮亮麗的履歷中展開的:她曾嘗試自殺,兩次入院。的回憶錄。

死亡之書

阿嗅,我說第一時間就想到推薦這本書給你,你可以想見我很喜歡這本書,但當我要寫給你的信而重讀這本書的時候,我卻遲疑了:為什麼要正常人看這樣的書嗎?事,幾頁之後她又提到當她在2008年回北京時,得知從前中學的一個男同學自殺的事。

我之前就想到了你捎來一張照片:夕陽時分、天空浮現雲,一樓大樓間,華燈初上。或是你之前寫的文章: 宋子江《自噬之花》 。

我想我的遲疑倒不是因為我以為你是擔待不起沉重題材的讀者,只是在重讀這本書的篇章時,我似乎比第一次讀時感受更強烈。 ,其實她是用很淡很抽離的筆調寫自殺的,她幾乎從不直接寫發生在她身上的事、她的情緒狀態及感受,從這來說,這本書通篇不帶拿人捲進情緒裡空蕩蕩的沉重大石,但當我讀到那些讓我驚嘆的篇章時,卻又無法不同時感到寒徹骨。

書中有一段是她去愛爾蘭參加作家約翰‧麥加亨節的活動,她描繪自己坐在水邊,一邊看著漁夫、船,一邊自問:

水鳥、蘆葦、暮色和異國的天空足以證明生命是值得的嗎?

她讀著約翰·麥加亨的回憶錄,在一句下畫線中,突然之間卻又把筆丟進了水里,她為自己突如其來的戾氣感到意外,她從此就從父親那裡學到了惜物、敬物,只是她永遠不會避免過度依賴任何事物,她這麼寫:

我當時希望,現在也希望,我也從未對世界上的任何人產生依戀。我會充滿善意。我不會做任何破壞性的事情。我永遠不會問這個問題──我什麼時候才能配得上你? ——因為透過廢除與我相反的你,我可以從我的敘述中抹去那個麻煩的我。也。

語言之書:母語的叛逃者

當我開始寫作時,我丈夫問我是否理解我的決定的含義。他的意思不是實際的擔憂,儘管有很多:發表論文的模糊希望、缺乏科學界所規定的職業確定性、更嚴格的移民法規。我的許多大學同學,身為科學家,都是在國家利益豁免的情況下獲得綠卡的。藝術家對於任何國家的利益來說都不是那麼重要。 我先生的問題是關於語言的。我明白放棄母語意味著什麼嗎? 摘自《說話就是犯錯,但我冒險》

嗅覺,散文集、文集、回憶錄,我上面用了好幾個不同的文體來描述這本書,實際上我也很難把它搞清楚,我無法講這本書的第一句話提到自殺,因為這是無法挽回的事,但它不是自殺者的獨白或告解;李翊雲完全在書中寫及她在醫院的片段,但這本書亦不是《遺失心靈地圖的女孩》那樣的心理病院回憶錄(不知道你)有沒有聽過這本書,但你一定看過或聽過這本書的電影改編版,就是讓全世界為安潔莉娜裘莉窒息的女孩,被打斷,台灣把片名翻成了和書名回然的《前方女生》 《走》,主演的薇諾娜·瑞德在不久後因受憂鬱症及疲憊憂鬱症藥至苦,在百貨公司抓衣服、逮捕,消沉了好久,但這些關於電影和看電影的回憶是另外一個故事了),我思考到底該說這本書是什麼時候,發覺這幾個相關的都相符:時間之書、記憶之書、依賴之書、傷痕之書、文學之書……我一邊想,一邊越是發現它超越了所有令我心折的主題,我無法展開所有的題目,也許只能擇一二略略述之吧。

納博科夫曾經回答過一個他一定已經厭倦了被問到的問題:“我個人的悲劇是我不得不放棄我的自然語言,這不能也不應該引起任何人的關注。”然而,某件事被稱為悲劇就意味著它不再是個人的。一個人會因私人痛苦而哭泣,但只有當觀眾蜂擁而至要求理解和同情時,他們才會稱之為悲劇。一個人的悲傷是自己的;一個人的悲劇,別人的悲劇。

也許先關註一下語言這件事,這也是介紹李一雲時幾乎不可規避的一條線,尤其是對讀中文的人來說:當她開始寫作時,她選擇使用英語,而不是她的母語中文,這對她來說並不是一件理所當然的事,她不是在國外生長的,英文比中文還好ABC,甚至在她用英文寫作這麼多年,幾乎沒有人會剃她的英文寫作後來,她的英文仍然有亞洲口音(畢竟她二十多歲才去美國)。

我提這件事並不是說她英文不夠好(我其實很少、或者說幾乎沒有讀過亞裔英語作家的書,李伊雲是我極少數讀過且喜愛的),但有時口音是跟著我們無法改變的。也一直認為它標記了我,即使在出國多年後,即使在刻意學習英語、以英語閱讀後,仍然是個亞洲人這件事。

當我想像納博科夫的不幸時,我感到一絲愧疚。就像所有的親密關係一樣,一個人和一個人的母語之間的親密關係所要求的可能超出一個人願意付出或有能力付出的範圍。如果我允許自己誠實的話,我會借用納博科夫的觀點來發表更強烈、更奇怪的言論。我個人的救贖,不能也不應該是任何人關心的,就是我否認我的母語。

李翊雲不僅選擇用英文寫作,她甚至選擇不讓書被翻譯成中文(「我拒絕讓我的書翻譯成中文,這被一些人理解為可憎的自命不凡」),這種絕背後可能會引發無數的猜測,關於國族的政治解讀:她生於1972年,剛好比六四的學生略小一點,她在書中提到的,也許是預防六四重演,她那是大學進前的一個整代人得先當一年的解放軍。

或是關於親族的弗洛伊德式閱讀:多年前,我曾在讀書節上聽過她的訪談,與談者問她最初為什麼選擇用英語寫作,她說:所以我媽媽看不懂我寫的東西。 底下一片笑聲,很久以後我才意識到,這個問題一直以來她應該被問過無數次,而這個造型為了製造效果的巧妙答案,或者也蘊含著一些真實的象徵,在這本書裡,一雲李不只一次提到母親作為一個既脆弱又殘酷難測的家庭暴君(「一個家庭暴君,冷酷無情和脆弱不可預測」),性格溫和的父親照顧她愛物、佛理、打坐,但卻無法也無能遮蔽她與姊姊於母親的陰影。

納博科夫去世的悲劇在於,他的不幸很容易用公共歷史來解釋——他的故事變成了別人的財產。我用英語寫作的決定也被解釋為對我國歷史的逃避。但與曾是俄羅斯作家的納博科夫不同,我從來沒有用中文寫過… 有一次,我和一位東歐詩人——我們都在美國生活了多年,都用英語寫作——被要求在一次晚會上用我們的母語朗讀我們的作品。但我不會用中文寫,我解釋道,主辦單位為她的誤解道歉。我提出讀李白、杜甫或任何我從小背誦的古詩人,但結果卻安排我讀政治犯的詩。 ……我對母語的放棄是個人的,非常個人的,以至於我抗拒任何解釋——政治的、歷史的或人類學的。

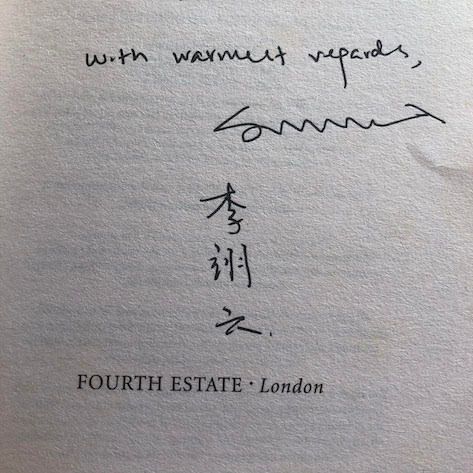

當我讀到這本書中她和母語的關係時,那個刻意的斬斷與悖離,讓我對自己當年的無知與幼稚感到遺憾(與羞愧):知道在那個讀書節前我並不是她誰,但那場採訪甚為精彩,採訪結束後照例有簽書會,我買了她的書加入隊伍,輪到我時我胡言亂語了兩句小說(關於她的短篇集金童,翡翠女孩把中文成語轉換成中文很書籤之類),然後請她用中文簽名。我真正成為她的讀者是數年後的事。

讀到這裡,我想你已經知道為什麼我不翻譯引用章節,甚至我刻意以英文名字稱呼她(即使這也許造成閱讀上的不通順),除了希望在這封書介裡傳達書的原味,更因為:這就是她的選擇。

消失之書:選擇新的語言,是不是就能夠成為新造的人?

李翊雲提到當她開始學習英語寫作時,受到了其他批評,同儕作家寫信告訴她,她的英語自然不夠、不夠優美、不夠詩意,教授勸她放棄英語寫作:那是一個你永遠無法駕馭的人他們。

她曾經可以用中文流利地作文:在學校裡,她的作文是模範文;在軍隊裡,她的小隊長請她選擇幫她起草演講稿或者清廁所、豬圈,她選擇寫講稿,她在高中時是演講能手,總能從群眾裡有效收割眼淚,她寫:我的謊言甚至可以感動我自己落淚,那時她反對自己可以成為一個很好的政宣寫手。 ,而作為公眾語言的母語正好,英文反而成了她的私語:

當我們進入一個世界——一個新的國家、一所新的學校、一個聚會、一個家庭或一個同學聚會、一個軍營、一個醫院——我們說的是它所需要的語言。適應的智慧就是擁有兩種語言的智慧:一種是對別人說的,一種是對自己說的。一個人學習掌握公共語言與學習第二語言的方式沒有太大區別... 當我寫作時,我經常忘記英語也被其他人使用。英語是我的私人語言。每句話都必須經過深思熟慮才能成為我的話。

她在她所選擇的新語言裡,重新塑造自己與世界的關係及位置。

在我與英語的關係中,在這種與生俱來的讓人側目而視的距離的關係中,我感覺自己是隱形的,但並不疏遠。我相信這是我一生中一直想要的位置。但每一次追求都存在著跨越界線的危險,從不可見到被抹去。

李翊雲一直想要的就是讓自己隱形,她閃現自己似乎一直在躲什麼:

我一生都被問到:你在隱瞞什麼?我不知道我在隱瞞什麼,我越是試圖否認,人們就越不信任我。

她在二度入院後,參加了類似的團體治療小組,成員們講述了自己的經驗,很多人講到哭泣,她一貫的沉默沉默被視為閃避、以及沒有任何進展,但她無法說出自己的心聲感覺:

但我想,我的痛苦是我的私事;如果我能夠理解並闡明我的問題,我一開始就不會在那裡。

我只想保持隱形,但在那裡,和其他地方一樣,隱形是一種奢侈。

寫了另外一個段落,她甚至這麼形容:她寫故事、她創造小說人物,就是為了讓自己消失、消失。標準作者論的堅持者,有多少職業跟業餘寫字的人都支持我寫字,因為我在為圭臬,我認為寫作什或只是寫字都是女生生存焦慮的一種方式嗎,我第一次讀到有作家不是為了銘刻、貫徹自己的自我而寫,而是為了刪除自我、使自己消失而寫。

她用英文寫作,她用英文征服自己,她藏身於一個又一個故事人物的底下。

一個人跨越邊界,成為一個新人。一個人寫完一篇稿子,剪掉文字。人們採用一種語言。這些都是虛假和強迫的框架,提供了虛幻的自由,就像當我們在痛苦中單調地度過時,時間提供了虛幻的寬大。消磨時間-一句至今仍讓我心寒的英文短語:時間可以被消磨,但只能透過瑣碎的事情和無目的的活動來消磨。沒有人認為自殺是一種消磨時間的勇敢嘗試。

遺忘之書:我們在夢中哭泣時用什麼語言?

多年來我的大腦已經驅逐了中文。我用英語做夢。我用英語自言自語。還有記憶──不僅是關於美國的記憶,還有關於中國的記憶;不只是那些延續下來的,還有那些為了忘記而存檔的──都以英文分類。成為我母語的孤兒,過去和現在仍然是一個至關重要的決定。

以上的大部分段落出自《說話就是犯錯但我冒險》這篇文章,李一雲在文章首段提到了她的一個夢境:夢中她重回幼時北京她所住的小區,公寓入口有一個公共電話,由一個年長的女人看守,夢中她向現實生活中已過世的女人問電話(她由午餐錢積攢下來的零用錢都花在電話與郵票上),女人回答她:今年頭大家都用手機,我們已經不提供公用電話服務了。

活塞現實生活的刻意濡染練習,夢境不是更反映了一些潛意識嗎?事物,連做夢都是英語世界。叛離、剪掉了母語,或者也可以說是用英文重新理了一遍記憶、重新創作了一個記述:

當一個人用一種外來語言進行記憶時,記憶之間就有一條分界線。之前的可能是別人的生活;這也可能是虛構的。有時我想,正是這種疏離讓我變得冷酷和自私。忘記過去是背叛,我們小時候在學校就被教導;否認記憶是一種罪。

當我們棲身於另一種語言裡——在前面文章的衍生討論中,因為不同的語匯、文法,不同的語境、邏輯,有時用另一種語言,彷彿創造了一個新的自己,我什至曾經浮想聯翩:使用另一種語言時的自己並不是也擁有不同的靈魂。

確實李伊雲的英文貿易有不自然的成分,那不自然與她掌握英文的能力無關(我應該不用再多解釋我有多喜歡她的文字?是她的文字不夠“漂亮”:沒有絢爛華麗形容詞、大雜燴般豐富的名詞。的思考,卻是任何語言的作家中都極為罕見的),而來自於她非常平靜、抽離的寫作方式。 ,卻讀了幾篇她的故事,她對待她的故事人物,都是溫柔的),卻不允許自己泛情,那是她用英文寫作的方式,但是,她說,她很難用這個選擇的語言感覺:

用什麼語言來感受;或者說,人需要一種語言來感受嗎?在醫院裡,我拜訪了一群研究思想和大腦的醫學生。訪談結束後,帶班醫師詢問感受。我說這超出了我的能力,無法描述,甚至無法描述。 如果你能清楚表達你的想法,為什麼你不能清楚地表達你的感受呢?醫生問。 我花了一年的時間才找到答案。用外來的語言很難感受到這種感覺,但用我的母語卻不可能做到這一點。

李翊雲剪掉了母語,她掌握了比大部分母語更強的英語寫作能力(我相信現在應該沒有人會質疑她的英語能力了),但仍然覺得徒勞:

我常常認為寫作是徒勞無功的;讀書亦然;生活也是如此。孤獨是無法用自己的私人語言與他人交談。這種空虛充滿了公共語言或浪漫化的連結。但假設含義時必須謹慎。兩個人的一瞬間的認同,只會凸顯語言的不足。能言說的,不能維持;不能說的話會破壞。

關於做完電話公共的夢之後,李依雲想起了她在軍中的一段回憶:除夕夜時,她和同袍奉命看央視春晚,節目進行到一半時,執勤的一個女孩來喚她:有一個通打給她的長途電話。

那是她人生中第一次接到國際長途電話,電話的另一端是她的姊妹(大她四歲的姊妹1989年時是醫學院生,曾去現場支持絕食的學生,回來給她帶一次頂現場出席學生的陽帽,那頂被她暱稱為簡愛帽的帽子後來不翼而飛,肯定是被她父親因擔心會給姊妹惹禍而想起了),她第二次接打到越洋的電話是在四年後,來自紐約市西山醫院的教授的採訪電話,詢問她對免疫學的興趣,談論自己的研究,在美國的生活等等。

很多年後,李依雲想不起來那個除夕夜她們姊妹在長途電話中說了些什麼,她承認,當我拋棄了母語,是不是就將自己從記憶中刪除了呢?

放棄我的母語後,我就把自己從記憶中抹去了。常常有人問我,或有人告訴我,英文是否允許我自由表達。就好像學習另一種語言可以成為一個新人。但擦除並不會隨著新的語言而停止,我的朋友,這就是我的悲傷和自私。在用所採用的語言說話和寫作時,我並沒有停止擦除。我也跨越了界限,從抹去自己到抹去別人。在這場與自己的戰爭中,我並不是唯一的受害者。 在理想的世界裡,我寧願把我的頭腦留給思考,而且是獨自思考。我害怕當一個想法消失而一種感覺開始的那一刻,當一個人面臨著逃避無法用言語表達的空虛的永恆挑戰時。當一個人不能說話時就說話就是犯錯。我透過寫這本書或任何一本書來說話;為了我自己,也為了我自己。安慰來自於我選擇的語言。悲傷,根本就沒有說出來。

阿感知,抱歉,應該是一篇簡單的單交換簡介,我卻寫得這麼長,而且還沒寫完(落落長希望是我的惡習)。

如果你對這本書有點興趣,書中有兩篇文章是網路上看到的,你也可以先試著看合不合胃口:

- 第一篇就是書第一篇: 親愛的朋友,我從我的生命中寫給你的生活

此文先登在A Public Space上,後亦收錄於The Best American Essays 2014 - 另一篇就是上文大量引述的文章:說話就是犯錯誤,但我冒險

這篇文章曾登在《紐約客》上,當時的標題是“說話就是犯錯”,副標題是“選擇放棄母語” - 另外,李一雲雖然拒絕把書翻譯成中文,幾年前倒是給界面的正午單元成專訪

- 再及,我們都知道馬特市隱藏了很多版的秘密關卡、高手追寶藏,我剛來不久在翻舊文尋寶,曾經讀到一篇關於李一雲的文章(以及因為Sapiens火紅的Yuval Harari) ,雖然這位作者已經不在馬特市了,但我還記得我看到@Isaac提到:「因為一次偶然我們的原因通過一次信後,我開始關注她的作品」時的驚嘆:真正的臥虎藏龍。

如果想要聽的:

- 她在紐約客作家之聲單元讀自己的故事一切都會好起來的

- 或者也可以聽她在紐約客小說單元讀帕特里夏·海史密斯(《天才雷普利》系列、及卡羅爾原著《鹽的代價電影鹽的價格》作者)的故事布萊恩夫人的麻煩,與世界,聽她跟編輯黛博拉·特雷斯曼聊海史密斯

如果你看完這些,並且對李依雲感到興趣的話,我想再放性一下:請你先不要去查李依雲的傳記,跟其他書簡介、書評。中講完我在這篇文章中刻意先繞開,但仍然無法規避的主題:自殺作為一種終結生命的方式(為什麼直接說自殺這麼難以啟齒)。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!