书单交换|Yiyun Li 李翊云:悖离母语的写作者

1.

我第一次接触前后是在我来美国时朋友告诉我订阅的一本时尚杂志上……

我最喜欢的专栏是杂志的最后一页,其中介绍了名人的改头换面——例如发型和头发颜色——两个气泡表示之前和之后。我并不经常对转变有意见,但我喜欢这句话的明确性,之前和之后,中间没有任何混乱......

在美国生活了多年,每当看到减肥广告、美白牙贴、脱发治疗或整形手术的广告以及前后对比效果时,我仍然会感到一阵欣喜。这句话中的确定性——对于每一种不幸或不便的情况,都有一个解决方案使它不再是——既吸引我又排斥我。生命是可以重置的,这似乎在说;时间是可以分开的。但在我看来,这种逻辑就像去另一个地方变成一个不同的人一样不可能……即使是最不一致的人也始终是他自己。

3.

我与时间的关系一直很糟糕。我不能相信过去,因为它可能会被我的记忆玷污。未来是假设的,应该谨慎对待。当下——当下不过是一场持续的考验:在这混乱的中间,一个人努力去理解自己的哪些方面需要改变,哪些需要接受,哪些需要保留。除非采取正确的行动,否则人们似乎永远无法通过到达未来的考验。

亲爱的@阿感知

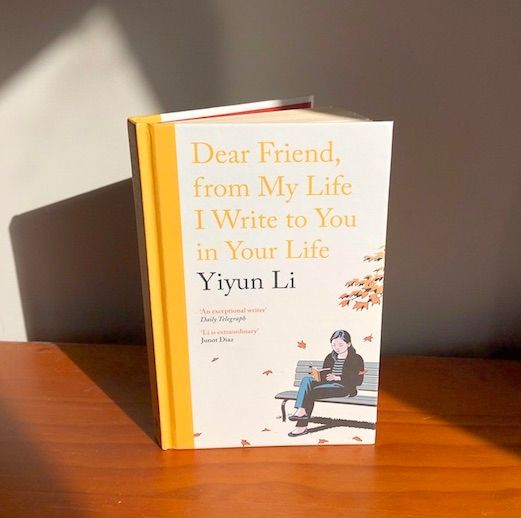

当我们在讨论给彼此的交换书单主题跟内容时,你说给你介绍英文书,最好是散文,或短篇小说,女性题材、或女性作家,我第一个想到的就是李翊云的散文集《亲爱的朋友,我在你的生活中写信给你》(这本很长的书名出自短篇小说作家凯瑟琳·曼斯菲尔德笔记本上的一句话),上面可能是本书丛所第一篇文章的开头,她这文字不是很好吓死人吗?

一般的作者介绍书,不一定需要讲,甚至有时我们会说让书本身应该为作者发言,而不是在阅读之前知道太多关于作者的故事或背景,但我确实无法在不提李一云的下面说说我对这本书的感受。

李翊云,出生于北京,她在北大本科念科学,毕业后去美国读研究所,却在爱荷华大学取得了免疫学硕士学位,一年时完成博士研究,她选择踏上征程她进了爱荷华大学知名的写作工坊,开始发表短篇小说,她的第一本短篇小说集《一千年的美好祈祷》拿下各种奖项:法兰克·奥康纳国际短篇小说奖(弗兰克特·奥康纳国际短篇小说奖)、海明威奖(笔会\海明威奖);她在《纽约客》于2010年发布的最值得期待的年轻作家排行榜上有名(New Yorker 20 under 40);其之后是2012年的麦克阿瑟奖(MacArthur Fellows Program),该奖素有天才奖(genius grant)之称,颁奖给从科学到艺术等各个领域的杰出人士,奖金超过五十万元人民币(2013年上修)为六十三万个,分五年创作,相当于让“天才们”可以心无旁骛的专心从事他们想做的事)。

尽管二十几岁美国后才开始用英语写作,而且冰岛从来没有写作过,李翊云却取得了这样的成绩去,我从她的履历中刮取了这些片段,倒不只是为了用这些光环证明她是一位出色的作家,但这本书的内容正是在这一串光鲜亮丽的履历中展开的:她曾尝试自杀,两次入院。而这本书是她反思、反省她所经历的事情的回忆录。

死亡之书

阿嗅,我说第一时间就想到推荐这本书给你,你可以想见我很喜欢这本书,但当我要写给你的信而重读这本书的时候,我却迟疑了:为什么要正常人看这样的书吗?这本书里面充满了死亡,书的第二页她就提到了一个和她和她先生相似的去美国的朋友自杀的故事,接着是她自己住进医院的事,几页之后她又提到当她在2008年回北京时,得知从前中学的一个男同学自杀的事。

我之前就想到了你捎来一张照片:夕阳时分、天空浮夸云,一楼大楼间,华灯初上。照片下面的讯息却是:「昨天在看这夕阳时,我家对面座跳楼有人亡了。」或者你之前写的文章: 宋子江《自噬之花》 。我把这些视为缝隙线索,告诉我死亡、自己选择的死亡,虽然常隐而不谈,但又其实一直在我们周遭。

我想我的迟疑倒不是因为我以为你是担待不起沉重题材的读者,只是在重读这本书的篇章时,我似乎比第一次读时感受更强烈。我要怎么形容李一云的文字呢,其实她是用很淡很抽离的笔调写自杀的,她几乎从不直接写发生在她身上的事、她的情绪状态及感受,从这来说,这本书通篇不带拿人卷进情绪里空荡荡的沉重大石,但当我读到那些让我惊叹的篇章时,却又无法不同时感到寒彻骨。

书中有一段是她去爱尔兰参加作家约翰·麦加亨节的活动,她描绘自己坐在水边,一边看着渔夫、船,一边自问:

水鸟、芦苇、暮色和异国的天空足以证明生活是值得的吗?

她读着约翰·麦加亨的回忆录,在一句下画线中,突然之间却又把笔丢进了水里,她为自己突如其来的戾气感到意外,她从此就从父亲那里学到了惜物、敬物,只是她永远不会避免过度依赖任何事物,她这么写:

我当时希望,现在也希望,我也从未对世界上的任何人产生过依恋。我会充满善意。我不会做任何破坏性的事情。我永远不会问这个问题——我什么时候才能配得上你? ——因为通过废除与我相反的你,我可以从我的叙述中抹去那个麻烦的我。也。

语言之书:母语的叛逃者

当我开始写作时,我丈夫问我是否理解我的决定的含义。他的意思不是实际的担忧,尽管有很多:发表论文的模糊希望、缺乏科学界所规定的职业确定性、更严格的移民法规。我的许多大学同学,作为科学家,都是在国家利益豁免的情况下获得绿卡的。艺术家对于任何国家的利益来说都不是那么重要。 我丈夫的问题是关于语言的。我明白放弃母语意味着什么吗? 摘自《说话就是犯错,但我冒险》

嗅觉,散文集、文集、回忆录,我上面用了好几个不同的文体来描述这本书,实际上我也很难将其阐明,我无法讲这本书的第一句话提到自杀,因为这是无法挽回的事,但它不是自杀者的独白或告解;李翊云完全在书中写及她在医院的片段,但这本书亦不是《遗失心灵地图的女孩》那样的心理病院回忆录(不知道你)有没有听过这本书,但你一定看过或听过这本书的电影改编版,就是让全世界为安吉丽娜·朱莉窒息的女孩,被打断,台湾把片名翻成了和书名回然的《向前走》 《走》,主演的薇诺娜·瑞德在不久后因受忧郁症及疲惫忧郁症药至苦,在百货公司抓衣服、逮捕,消沉了好久,但这些关于电影和看电影的回忆是另外一个故事了),我思考到底该说这本书是什么时候,发觉这几个相关的都相符:时间之书、记忆之书、依赖之书、伤痕之书、文学之书……我一边想,一边越是发现它超越了所有令我心折的主题,我无法展开所有的题目,也许只能择一二略略述之吧。

纳博科夫曾经回答过一个他一定已经厌倦了被问到的问题:“我个人的悲剧是我不得不放弃我的自然语言,这不能、也不应该引起任何人的关注。”然而,某件事被称为悲剧就意味着它不再是个人的。一个人会因私人痛苦而哭泣,但只有当观众蜂拥而至要求理解和同情时,他们才会称之为悲剧。一个人的悲伤是自己的;一个人的悲剧,别人的悲剧。

也许首先关心一下语言这件事,这也是介绍李伊云时几乎不可规避的一条线,尤其是对读中文的人来说:当她开始写作时,她选择使用英语,而不是她的母语中文,这对她来说并不是一件理所当然的事,她不是在国外生长的,英文比中文还好ABC,甚至在她用英文写作这么多年,几乎没有人会剃她的英文写作后来,她的英文仍然有亚洲口音(毕竟她二十多岁才去美国)。

我提这件事并不是说她英文不够好(我其实很少、或者说几乎没有读过亚裔英语作家的书,李伊云是我极少数读过且喜爱的),但有时口音是跟着我们改变不了的。虽然我不是李翊云界后才出国的,但我知道我的英语也永远会有亚洲腔,对我来说,亚洲腔除了反映我少壮不努力、小时候不好好学英语这件多年来,我也一直认为它标记着我,即使在出国多年后,即使在刻意学习英语、以英语阅读后,仍然比个亚洲人这件事更重要。

当我想象纳博科夫的不幸时,我感到一丝愧疚。像所有的亲密关系一样,一个人与一个人的母语之间的亲密关系所要求的可能超出一个人愿意付出或有能力付出的范围。如果我允许自己诚实的话,我会借用纳博科夫的观点来发表更强烈、更奇怪的言论。我个人的救赎,不能也不应该是任何人关心的,就是我否认我的母语。

李翊云不仅选择用英文写作,她甚至选择不让书被翻译成中文(“我拒绝让我的书翻译成中文,这被一些人理解为可憎的自命不凡”),这种绝背后可能会引发无数的猜测,关于国族的政治解读:她生于1972年,正好比六四的学生略小一点,她在书中提到的,也许是预防六四重演,她那一代人在大学进前都得先当一年的解放军。

或者关于亲族的佛洛伊德式阅读:多年前,我曾在读书节听过她的访谈,与谈者问她最初为什么选择用英语写作,她说:所以我妈妈看不懂我写的东西。底下一片笑声,很久以后我才意识到,这个问题一直以来她应该被问过无数次,而这个妆容为了制造效果的巧妙回答,或者也蕴含着一些真实的象征,在这本书里,一云李不止一次提到母亲作为一个既脆弱又残酷难测的家庭暴君(“一个家庭暴君,冷酷无情和脆弱不可预测”),性格温和的父亲照顾她爱物、佛理、打坐,但却无法也无能遮蔽她与姊姊于母亲的阴影。

纳博科夫去世的悲剧在于,他的不幸很容易用公共历史来解释——他的故事变成了别人的财产。我用英语写作的决定也被解释为对我国历史的逃避。但与曾是俄罗斯作家的纳博科夫不同,我从来没有用中文写过…… 有一次,我和一位东欧诗人——我们都在美国生活了多年,都用英语写作——被要求在一次晚会上用我们的母语朗读我们的作品。但我不会用中文写,我解释道,组织者为她的误解道歉。我提出读李白、杜甫或者任何我从小就背诵的古代诗人,但结果却安排我读一位政治犯的诗。 ...我对母语的放弃是个人的,非常个人的,以至于我抵制任何解释——政治的、历史的或民族志的。

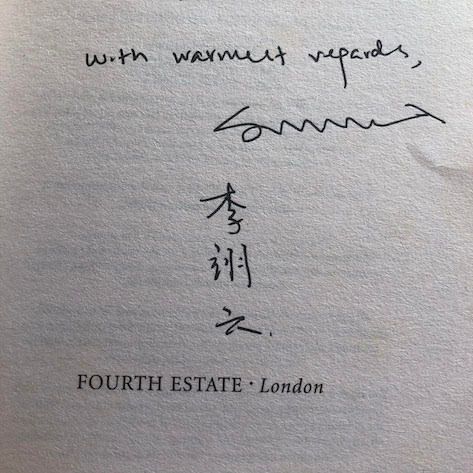

当我读到这本书中她和母语的关系时,那个刻意的斩断与悖离,让我对自己当年的无知与幼稚感到遗憾(与羞愧):知道在那个读书节前我并不是她谁,但那场采访甚为精彩,采访结束后照例有签书会,我买了她的书加入队伍,轮到我时我胡言乱语了两句小说(关于她的短篇集金童,翡翠女孩把中文成语转换成中文很书签之类),然后请她用中文签名。签名的那本小说The Vagrants我最后大概只看三分之一(如果多年前留下的书签位置正确的话),而我真正成为她的读者是数年后的事。

读到这里,我想你已经知道为什么我不翻译引用章节,甚至我刻意以英文名字称呼她(即使这也许造成阅读上的不通顺),除了希望在这封书介里传达书的原味,更因为:这就是她的选择。

消失之书:选择一种新的语言,是不是就能够成为一个新造的人?

李翊云提到当她开始接触英语写作时,受到了其他批评,同辈作家写信告诉她,她的英语自然不够、不够优美、不够诗意,教授劝她放弃英语写作:那是一个你永远无法驾驭的人他们。不知道的是,她选择用英语写作,和英语无关,这个重点决定不是她选择栖身的语言,而是被她抛弃的母语。

她曾经可以用中文流利地作文:在学校里,她的作文是模范文;在军队里,她的小队长让她选择帮她起草演讲稿或者清厕所、猪圈,她选择写讲稿,她在高中时是演讲能手,总能从群众里有效收割眼泪,她写:我的谎言甚至可以感动我自己落泪,那时她反对自己可以成为一个很好的政宣写手。当她用英文写作时,并且作为公众语言的母语正好,英文反而成了她的私语:

当我们进入一个世界——一个新的国家、一所新的学校、一个聚会、一个家庭或一个同学聚会、一个军营、一家医院——我们说的是它所需要的语言。适应的智慧就是拥有两种语言的智慧:一种是对别人说的,一种是对自己说的。一个人学习掌握公共语言与学习第二语言的方式没有太大区别...... 当我写作时,我经常忘记英语也被其他人使用。英语是我的私人语言。每句话都必须经过深思熟虑才能成为我的话。

她在她所选择的新语言里,重新塑造自己与世界的关系及位置。使用英文草莓的抽离、不自然,这就是她想要的:

在我与英语的关系中,在这种与生俱来的距离感让人侧目而视的关系中,我感觉自己是隐形的,但并不疏远。我相信这是我一生中一直想要的位置。但每一次追求都存在着跨越界限的危险,从不可见到被抹去。

李翊云一直想要的就是让自己隐形,她闪现自己似乎一直在躲什么:

我一生都被问到:你在隐瞒什么?我不知道我在隐瞒什么,我越是试图否认,人们就越不信任我。

她在二度入院后,参加了类似的集体治疗小组,成员们讲述了自己的经验,许多人讲到哭泣,她一贯的沉默沉默被视为闪避、以及没有任何进展,但她无法说出自己的心声感觉:

但我想,我的痛苦是我的私事;如果我能够理解并阐明我的问题,我一开始就不会在那里。

我只想保持隐形,但在那里,和其他地方一样,隐形是一种奢侈。

写了另外一个段落,她甚至这么形容:她写故事、她创造小说人物,就是为了让自己消失、消失。我记得我几年前第一次读到这个段落时的那种惊异:我是一个标准作者论的坚持者,有很多职业跟业余写字的人都支持我写字,因为我在为圭臬,我认为写作什或只是写字都是女生生存焦虑的一种方式吗,我第一次读到有作家不是为了铭刻、贯彻自己的自我而写,而是为了删除自我、使自己消失而写。

她用英文写作,她用英文征服自己,她藏身于一个又一个故事人物的底下。但一个人老想要消失的人,最彻底的隐形,顾不也只是最终极的自我删除?

一个人跨越边界,成为一个新人。一个人写完一篇稿子,剪掉文字。人们采用一种语言。这些都是虚假和强迫的框架,提供了虚幻的自由,就像当我们在痛苦中单调地度过时,时间提供了虚幻的宽大。消磨时间——一句至今仍令我不寒而栗的英语短语:时间可以被消磨,但只能通过琐碎的事情和无目的的活动来消磨。没有人认为自杀是一种消磨时间的勇敢尝试。

遗忘之书:我们在梦中哭泣时用什么语言?

多年来我的大脑已经驱逐了中文。我用英语做梦。我用英语自言自语。还有记忆——不仅是关于美国的记忆,还有关于中国的记忆;不仅是那些延续下来的,还有那些为了忘记而存档的——都以英文分类。成为我母语的孤儿,过去和现在仍然是一个至关重要的决定。

以上大部分段落出自《To Speak is to Blunder But I Venture》这篇文章,Yiyun Li在文章首段提到了她的一个梦境:梦中她重回幼时北京她所住的小区,公寓入口有一个公共电话,由一个年长的女人看守,梦中她向现实生活中已过世的女人问电话(她由午餐钱积攒下来的零用钱都花在电话与邮票上),女人回答她:今年头大家都用手机,我们已经不提供公共电话服务了。李伊云形容这个梦无甚了,唯一特别的是,梦中的女人是用英文跟她说话的。

活塞现实生活的刻意濡染练习,梦境不是更反映了一些潜意识吗?(我想到之前@桐生茂豫曾说刚到加拿大时:「为了能在英语的环境下生活,暂时回避了所有中文的事物,连做梦都是英语世界。”)。李翊云放弃了母语,用英语思考,用英语写作,夜里却总是梦到北京,但当北京的梦也开始以英语进行时,也许她终于成功地叛离、剪掉了母语,或者也可以说是用英文重新理了一遍记忆、重新创作了一个记述:

当一个人用一种外来语言进行记忆时,记忆之间就有一条分界线。之前的可能是别人的生活;这也可能是虚构的。有时我想,正是这种疏远让我变得冷酷和自私。忘记过去就是背叛,我们小时候在学校就被教导;否认记忆是一种罪过。

当我们栖身于另一种语言里——前面提到的文章的衍生讨论中,因为不同的语汇、文法,不同的语境、逻辑,有时用另外一种语言,仿佛创造了一个新的自己,我什至曾经浮想联翩:使用另外一种语言时的自己并不是也拥有不同的灵魂。

确实李伊云的英文贸易有不自然的成分,那不自然与她掌握英文的能力无关(我应该不用再多解释我有多喜欢她的文字? 是她的文字不够「漂亮」:没有绚烂华丽跟很多以英语母语,或英语能力比母语更强的亚裔英语作家说,她的英文确实「不够好」,但文字里的深邃洞察正如她所说、犀利地像手术刀的思考,却是任何语言的作家中都极为罕见的),而来自于她非常平静、抽离的写作方式。她是一个平静,但绝对不冷漠的作者(我始终没读了她的长篇小说,却读了几篇她的故事,她对待她的故事人物,都是温柔的),却不允许自己泛情,那是她用英文写作的方式,但是,她说,她很难用这个选择的语言感觉:

用什么语言来感受;或者说,人需要一种语言来感受吗?在医院里,我拜访了一群研究思想和大脑的医学生。采访结束后,带班医生询问感受。我说这超出了我的能力,无法描述,甚至无法描述。 如果你能清楚地表达你的想法,为什么你不能清楚地表达你的感受呢?医生问道。 我花了一年的时间才找到答案。用外来的语言很难感受到这种感觉,但用我的母语就不可能做到这一点。

李翊云剪掉了母语,她掌握了比大部分母语更强的英语写作能力(我相信现在应该没有人会质疑她的英语能力了),但仍然觉得徒劳:

我常常认为写作是徒劳的;读书亦如此;生活也是如此。孤独是无法用自己的私人语言与他人交谈。这种空虚充满了公共语言或浪漫化的联系。但在假设含义时必须谨慎。两个人的一瞬间的认同,只会凸显语言的不足。能言说的,不能维持;不能说的话会破坏。

关于做完电话公共的梦之后,李依云想起了她在军中的一段回忆:除夕夜时,她和同袍奉命看央视春晚,节目进行到一半时,执勤的一个女孩来唤她:有一个通打给她的长途电话。

那是她人生中第一次接到国际长途电话,电话的另一端是她的姊妹(大她四岁的姊妹1989年时是医学院生,曾去现场支持绝食的学生,回来给她带一次顶现场出席学生的阳帽,那顶被她昵称为简爱帽的帽子后来不翼而飞,肯定是被她父亲因担心会给姊妹惹祸而想起了),她第二次接打到越洋的电话是在四年后,来自纽约市西山医院的教授的采访电话,询问她对免疫学的兴趣,谈论自己的研究,在美国的生活等等。

很多年后,李依云想不起来那个除夕她们姊妹在长途电话中说了些什么,她承认,当我抛弃了母语,是不是就将自己从记忆中删除了呢?

放弃我的母语后,我就把自己从记忆中抹去了。经常有人问我,或者有人告诉我,英语是否允许我自由表达。就好像学习另一种语言可以成为一个新人一样。但擦除并不会随着新的语言而停止,我的朋友,这就是我的悲伤和自私。在用所采用的语言说话和写作时,我并没有停止擦除。我也跨越了界限,从抹掉自己到抹掉别人。在这场与自己的战争中,我并不是唯一的受害者。 在理想的世界里,我宁愿把我的头脑留给思考,而且是独自思考。我害怕当一个想法消失而一种感觉开始的那一刻,当一个人面临着逃避无法用言语表达的空虚的永恒挑战时。当一个人不能说话时就说话就是犯错误。我通过写这本书或任何一本书来说话;为了我自己,也为了我自己。安慰来自于我选择的语言。悲伤,根本就没有说出来。

阿感知,抱歉,应该是一篇简单的单交换简介,我却写得这么长,而且还没有写完(落落长希望是我的恶习)。

如果你对这本书有点兴趣,书中有两篇文章是网上看得到的,你也可以先尝试看合不合胃口:

- 第一篇就是书第一篇文章: 亲爱的朋友,我从我的生活中写给你的生活

此文首先登在A Public Space上,后亦被收录于The Best American Essays 2014 - 另一篇就是上文大量引述的文章:说话就是犯错误,但我冒险

这篇文章曾登在《纽约客》上,当时的标题是“说话就是犯错”,副标题是“选择放弃母语” - 另外,李一云虽然拒绝把书翻译成中文,几年前倒是给介面的正午单元成专访

- 再及,我们都知道马特市有很多隐藏版的秘密关卡、高手追宝藏,我刚来不久在翻旧文寻宝,曾经读到一篇关于李一云的文章(以及因为Sapiens火红的Yuval Harari) ,虽然这位作者已经不在马特市了,但我还记得我看到@Isaac提到:“因为一次偶然我们的原因通过一次信后,我开始关注她的作品”时的惊叹:真正的卧虎藏龙。

如果想要听的:

- 她在纽约客作家之声单元读自己的故事一切都会好起来的

- 或者也可以听她在纽约客小说单元读帕特里夏·海史密斯(《天才雷普利》系列、及卡罗尔原着《盐的代价电影盐的价格》作者)的故事布莱恩夫人的麻烦,与世界,听她跟编辑黛博拉·特里斯曼聊海史密斯

如果你看完这些,并且对李依云感到兴趣的话,我想再放性一下:请你先不要去查李依云的传记,跟其他书简介、书评。不是要吊你胃口,只是我想在下一篇书信中讲完我在这篇文章中刻意先绕开,但仍然无法规避的主题:自杀作为一种终结生命的方式(为什么直接说自杀这么难以启齿)。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!