写作“女性、劳作、情欲与边缘”,关注亚文化、青年文化与性别议题。作品散见于青年志Youthology、BIE的、BIE的女孩、谷雨实验室-腾讯新闻、beU Official等平台。(作品持续搬运中) ins:@kira_kilaaaa 小小播客:@氣泡bubble

在畢設展,我看到了東亞小孩的集體創傷

本文原發於青年誌Youthology,編輯sharon。

《在英國,看到了東亞小孩的集體創傷》,有天我在社交媒體上刷到了這條帖子,拍攝者一邊哭一邊拍下一組攝影作品,關於一個女孩試圖讓自己走出童年和青春期的創傷。當時正值《涉過憤怒的海》上映,遠在倫敦的畢業設計展項目,與國內的熱門話題遙相呼應了起來。

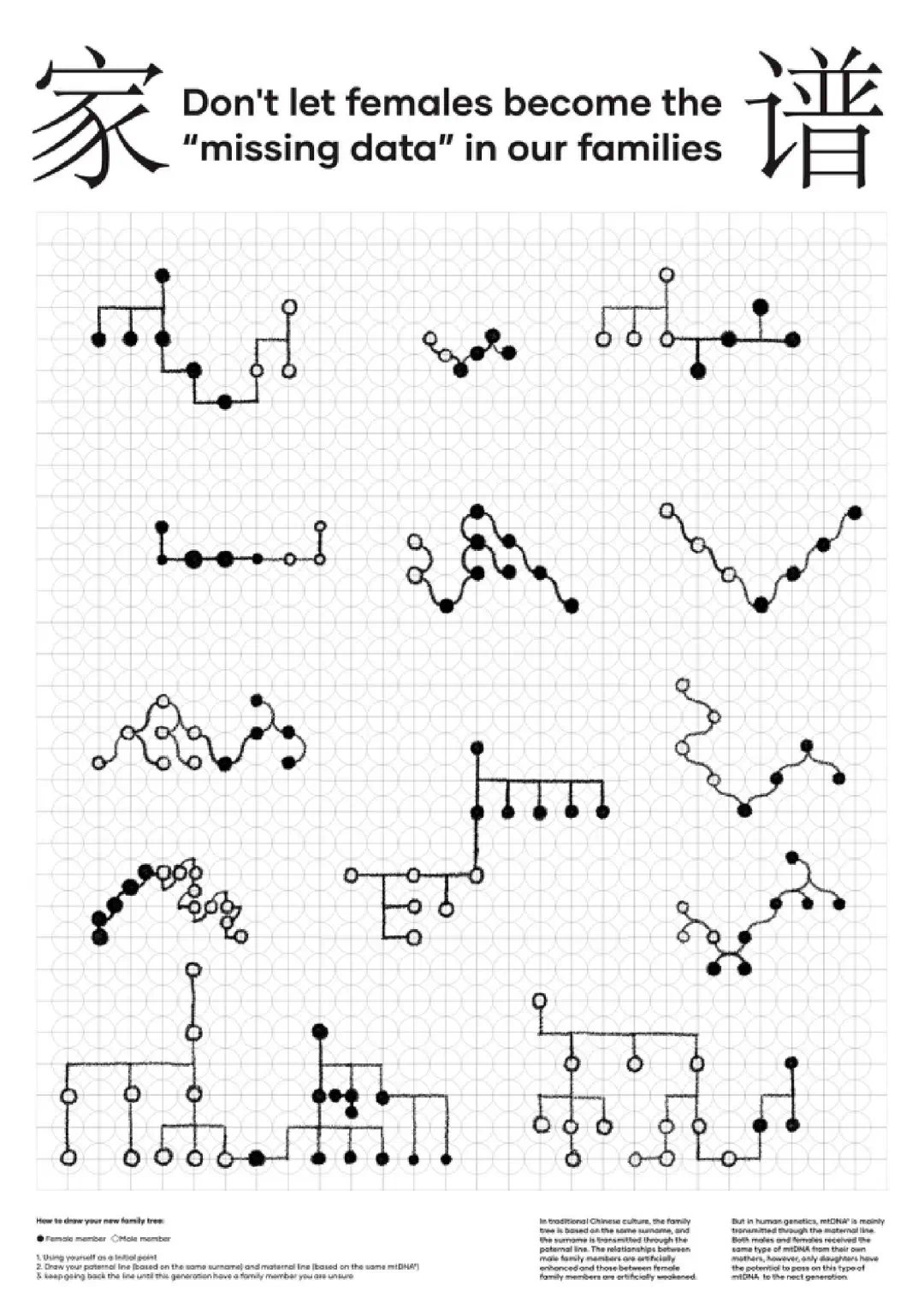

後來,我陸續刷到不同畢設展上的女性議題,譬如有女性家族樹的設計讓女性不再成為家庭中缺失的數據,而一個由姥姥的名字為由來作品則讓我重新思考如何保持對逝去親人的記憶與情感。

「藝術小留」這樣一個身分標籤,在網路脈絡中時常被用於某種玩笑與自嘲。但同時,也正是因為擁有一些特權,能讓一些東亞女孩從原生家庭和小鎮出走,在更開闊的空間裡去探索和表達自我,得到更多在性別方向上探索的經驗、支持與空間。

我想在這篇文章中分享三位我印象深刻的女性創作者和她們的創作。她們都是藝術留學生,個性差別卻很大,索索是那種敏感到令人有些心疼的倔強女生,YUYANG 有著邏輯、嚴謹但細膩的個性,77 則很爽朗、感性、溫潤,她們都選擇了在畢業作品中,探索女性與家庭之間的私人情感,並將其藝術化。

也許她們的作品在藝術表達並不是那麼成熟、完美與卓越,但她們的作品確乎是新一代年輕女性對女性主義的思考,對家庭與社會的觀察,以及無比真誠的敘述。

一、“我是豬”

—— 東亞小孩的集體創傷

我在國內的社交媒體上看到了這個廣為傳播的視頻,標題赫然寫著「在英國,看到了東亞小孩的集體創傷。」發文的分享者一邊解析著這個和豬頭有關的攝影作品,一邊泣不成聲,“我看著看著突然哭了起來。因為這個小孩一直在說大概:是時候放下過去,看向未來,成為大姐姐了,這樣意思的話。”

分享者的影片裡,還出現了一句「你笨得像隻豬一樣」。這是許多東亞小孩童年、青春期都曾遭遇過的相似的語言霸凌,來自家長、學校、社會。

評論區裡滿是傷心。從學校裡被霸凌、再到家長的言語和行為,缺失信心的自卑導致的青春期奇怪行徑,像一個樹洞一樣講述著受到東亞社會暴擊後遺留的創傷與恐慌。

這件作品叫做“Pig's Voice”,分成好幾個部分,一組豬頭的紀實攝影、一組AI 製作的完美海報。一塊螢幕中不斷滾動著「你怎麼笨得跟豬一樣」「玩手機玩的」「老師會冤枉你嗎?」「你看看人家…」「要不是為了你」…豬頭似乎是她內心真正的自己,而她想成為的卻是由AI 產生的那些完美人設的畫報。

索索:

我的畢設作品集裡的其中一組作品裡是圍繞著「豬頭」拍攝的。所有的照片裡都放置了一個豬頭,是因為「我是豬」這句話一直卡在我的心裡,伴隨著我的長大。

去年7月,我為了拍攝畢設回國,去市場花了兩百塊買了一個豬頭。豬頭,是我小時候所受到的所有言語暴力的縮影,這其中有一大部分來自我的媽媽。

我媽是個很優秀、很強勢的女人。她一面傷害我,我還一面欣賞她,是很扭曲的那種母女關係。有一次,我和她說,如果沒有我,你會飛得更高,我都不敢想,你在你的領域能做到什麼。這個話其實就是她以前和我說的,“要不是你,我和你爸早就離婚了”,“我早都乾啥了,還至於受這個罪嗎?”......

那時她的工作壓力大,和我爸情感破裂,常常把怨氣撒到我身上,但當我主動把這個事往我身上攬的時候,她又表現出一副很懂你的樣子,說怎麼會這麼想?你就是想太多了。但只有我知道,我是怎麼看著自己一步一步走過來的。

這組照片裡的豬頭看起來很孤獨,因為我把豬頭放置的場景也是代表我童年記憶的地點。選警察局,是因為小時候因為家庭衝突,他們會常常報警,警察算一個會來處理事情的正面形象。遊樂園,是我心裡的遺憾。小時候他們高興了就說會帶我去遊樂園,不高興了就會說,「你才考幾分啊,還去遊樂園?」這也導致我對遊樂園有一種執念。

我不覺得自己有過青春期,國高中的時候我看著和我差一歲的表妹染頭、刺青、喝酒,但我是不敢的。我的整個青春期都活在一個誠惶誠恐的環境。我得照顧媽媽的情緒,不能用叛逆的事去刺激她。我在別人家眼裡就是那種很乖巧、聽話的小孩。

我很獨立,從小一個人從老家去杭州上學,完全不用媽媽管,爸爸也不在家。那幫親戚就常開玩笑說我「沒人要」。現在回想那些玩笑,導致了我實際上是一個很沒有安全感的人。

在國中,我也有過被校園霸凌的經歷,這讓我在集體裡有一點點後遺症,不太懂得如何和別人相處。我與人交往時總是很敏感,會擔心對方不高興了怎麼辦,久之也很累,漸漸逃避社交。

在另一組作品裡,我用AI設計了一些類似完美女性的海報,這是我內心深處不太敢涉獵的東西。我用AI將自己設計成了模特兒的形象、搖滾樂手的形象、陽光開朗的形象,那都是小時候我會幻想自己成為的人,如果不是在這樣的家庭之下,我可能會成為的女孩的樣子,包含我對自己的一個個希望。

總覺得我跟豬沒什麼兩樣。有段時間我有非常嚴重的身材焦慮,真的是為了節食減肥到要暈倒的程度。但我一直都不胖,在大人的視野裡,我就是一個很正常、不胖不瘦的女孩。為啥我覺得我是個豬呢? 《千與千尋》那個電影裡,她爸媽就是像豬一樣吃飯,我當時覺得自己吃飯也那樣。那就是我心裡幻化成自己的形象。

我沒有跟我媽講,但我妹知道了就跟我說,「姐姐,你太活在別人的世界了,你沒有自己的世界嗎?」那時,妹妹才8、9歲,讓我很驚訝。

和妹妹的對比裡,我能很明顯地知道,我失去了什麼。妹妹比我小十幾歲,她也是在爸爸那邊重男輕女的情況下要的,但生下來還是個女孩,就鬧了離婚。妹妹沒有經歷我曾經感受到的家庭恐怖氣氛,也沒有當時在「重男輕女」壓力下,我想給媽媽爭口氣的自我委屈。她現在個性很好,很有自信,會很明確地表達,「姐姐我喜歡這個,我非常喜歡,我以後就要乾這個。」加上媽媽年紀大了一點,變得很疼孩子,我會在妹妹身上看到我以前看不到的我媽媽的那一面。

我還選了一張我和媽媽小時候的照片,做了一個影片。在影片裡,我用AI學習了媽媽的聲音,輸入了一段文字,然後讓「媽媽」給我道歉了。

你知道嗎?當AI復刻了媽媽的聲音,我一聽到,整個人的雞皮疙瘩都起來了。媽媽的聲音講出她根本不會說的話,那種詭異感。當時我就想,其實長大了也挺好的,至少我可以透過AI讓媽媽向我道歉。

最後,我還是把媽媽的聲音關掉了,只是用一行一行的字幕替代,就是我現在可以手動控制那些我不想再聽到那些聲音了。後面另一段,我錄了自己的聲音,然後用AI合成了小時候的聲音,和小時候的自己對話。

小時候的她,是個什麼樣的女孩呢?她是個很自卑很自閉、不怎麼會表達感情的人,把所有事都憋在心裡,完全不敢跟別人講,很會忍讓,所有的苦都吃了,但很懂事。

國中時,她常常劃自己的手腕,很想要死,卻完全意識不到自己在自殘。她會捏緊易拉罐,直到扁扁的金屬露出鋒利的尖角,然後把手刺爛。回頭想想是挺傻的,但當時只是覺得很爽,血從手上流了一地,自己還蠻欣賞的。那時的我也意識不到自己的痛苦,以為只是因為媽媽的訓斥感到厭煩了。

在做這個專案期間,我很擔心做完也不會得到多少共鳴。國內與父母關係不好的人很多,但出國後,身邊人完全是健康的家庭模式。她們與父母之間,無時無刻都在分享的那種狀態,也會讓我陷入一種莫名的自卑。

曾經有一次我和朋友出去玩,國內時間都凌晨3、4點了,她打電話給媽媽問這個衣服漂不漂亮,她媽媽都溫柔回應,我非常震驚,心裡有個聲音說,不可能,我和我媽絕不可能這麼講話。同時我也覺得,我不配。直到現在我還是會想,我要是在這樣的家庭長大,我該成為一個多幸福的小孩。

但我沒辦法和父母和解,只能跟自己和解。我沒辦法跟媽媽直接說,我現在所有的不自信,所有的情緒內耗,都是因為你。我沒辦法這樣,可能這就是東亞孩子,我覺得我的良心會被譴責。最後還得是依靠自己去理解、承受她們的局限,才能從裡面喘息。

很多幸福的人都理解不了我的作品,似乎越幸福的人,她們面對痛苦,就越是下意識迴避。我身邊的很多朋友,她們就是什麼都優秀,家庭也自由自在,思想也很自由,很懂得表達。我每次看到她們的狀態都特別羨慕。所以我也很擰巴,我很害怕同學們來我的展位,“你們可別來,我是下水道老鼠,陰暗扭曲的鼠鼠。”

很多國外的觀眾看完作品後會覺得不太理解,只能用安慰的形式說,那你現在還難過嗎?我就會想說,我現在能把自己的心理創傷用畢業展的形式表達出來,就代表我已經放下了,「輕舟已過萬重山」。

你問我相信這個世界上有無條件的愛嗎?我會非常堅定地告訴你,我覺得──沒有。很可悲是嗎?但我覺得,我沒得選。

二、女性家族樹

——女性不應成為家庭中缺少的數據

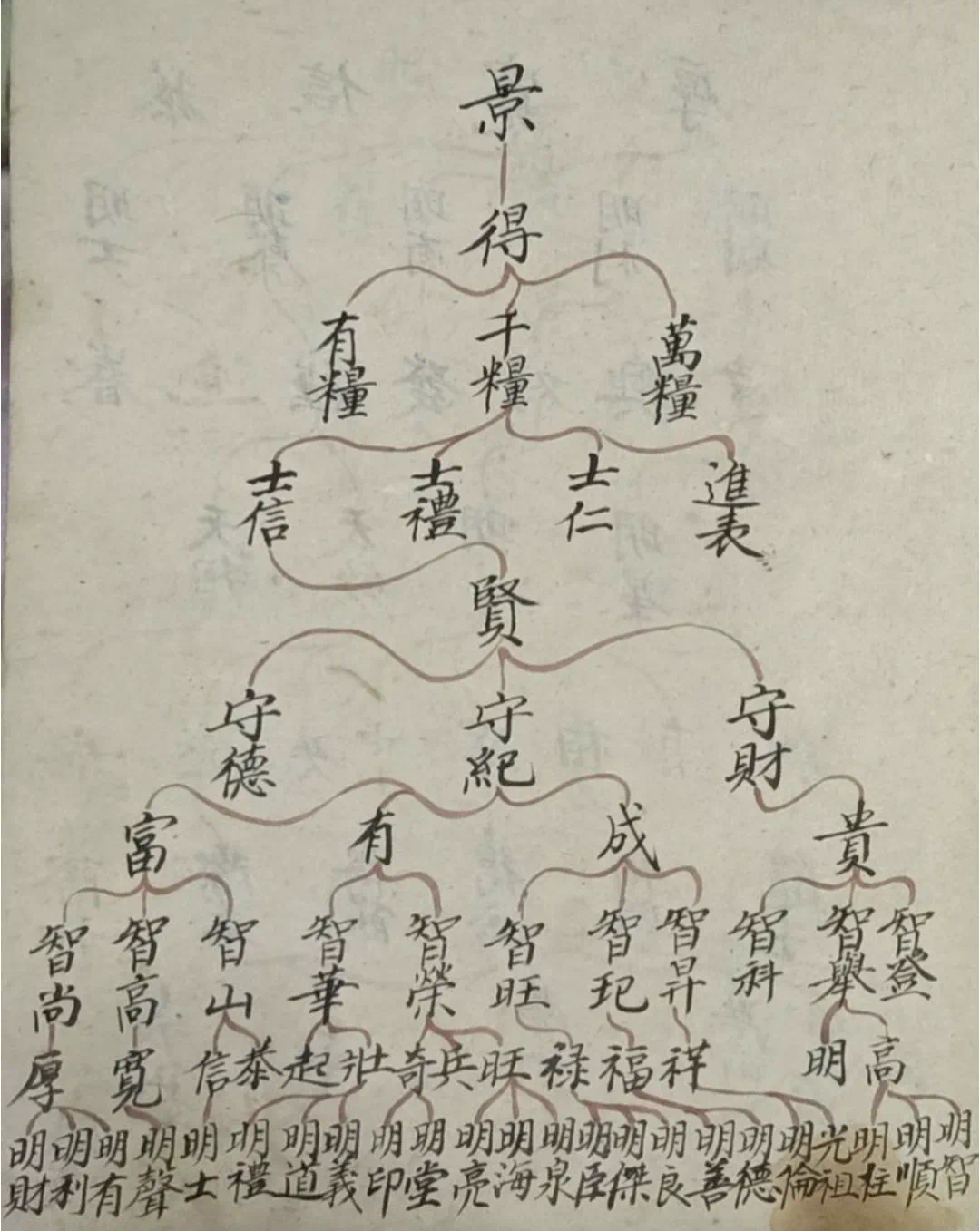

你能在家譜中找到你的名字嗎?

由於YUYANG 和姥姥在母親這邊的家族中與其他家庭成員的姓氏不同,姥姥常和她開玩笑,她們是這個家族的「外人」。 「外婆」「外甥女」這類的稱呼也讓我想起,我們只要是「女兒」的身份,就注定會因為姓氏而在母親家族中成為“外人”,即便我們也許會與母親的家族關係更緊密。

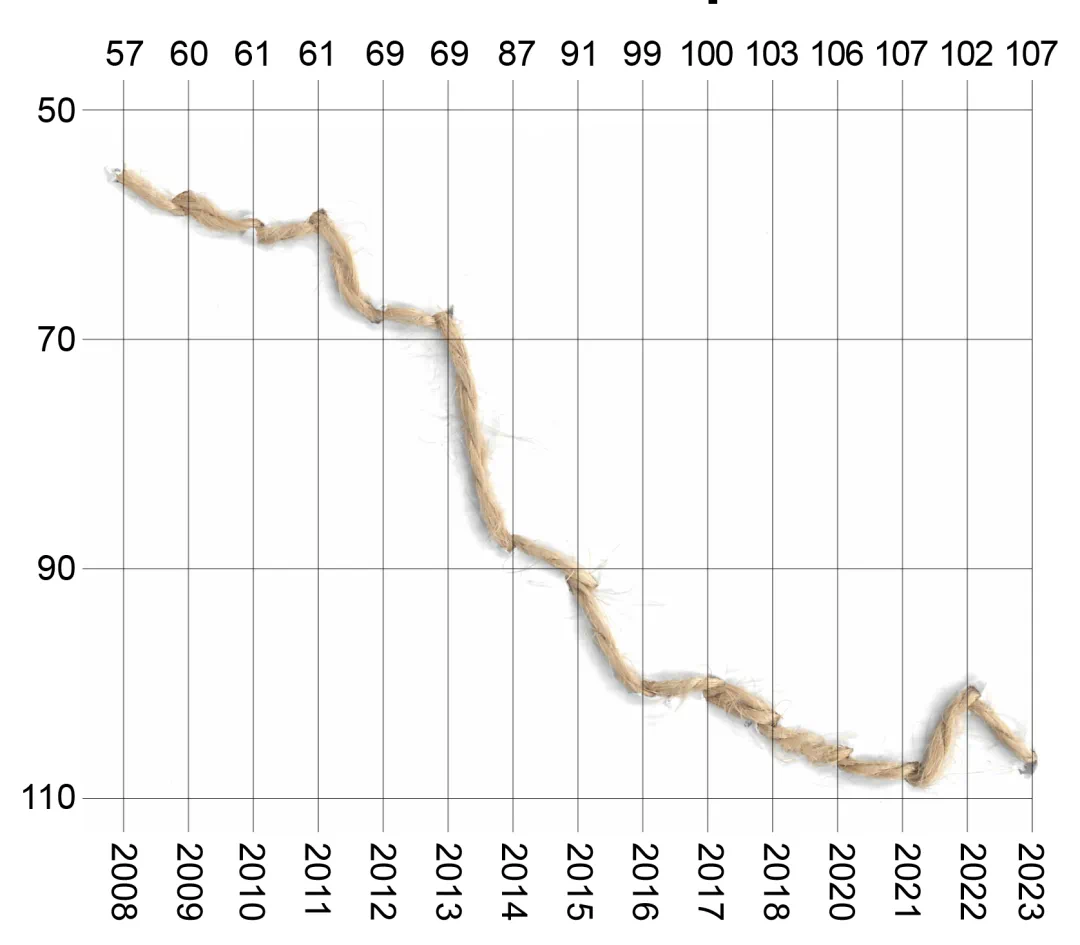

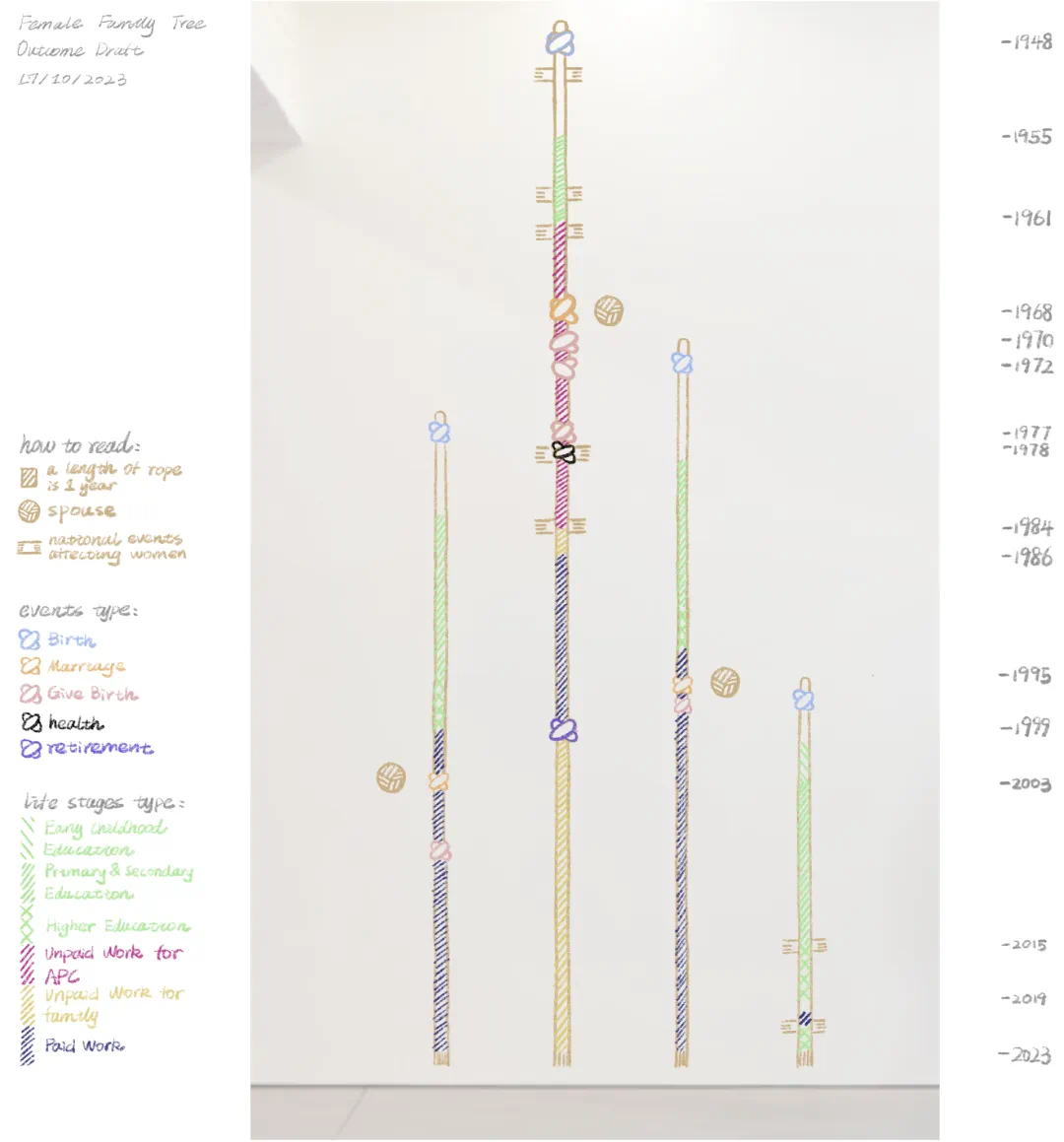

當發現女性的數據在家族譜系中缺失, YUYANG 便用繩子設計、編織了一個女性家譜——“女性家族樹”,每一根繩子都承載了一位女性家庭成員的人生數據。其中不同形式的繩結分別代表了出生、移動、結婚、生育、健康和退休六個人生事件,不同顏色的毛線分別代表了教育(綠色)、社會與家庭中的無報酬工作(粉紅色與棕色) 、有償勞動(藍色)。每4cm 繩子的長度代表了一年,每個水平方向的小短繩都代表了一個受訪者認為對自己的女性人生有重大影響的國家政策。

YUYANG 的姥姥出生於1948 年,新中國成立於1949 年。姥姥的人生軌跡與新中國的發展密不可分。而家中三代女性成員(姥姥、媽媽和小姨、YUYANG)的人生變化與思想發展,可以作為新中國成立後三代女性的小縮影。

YUYANG:

我在倫敦藝術大學的LCC 學院學習的是資料視覺化,是平面設計下的一個細分小專業。

在準備學校申請作品集的時候,老師會建議加入一些環保、女權相關的主題,以利於申請。但後來老師對我的評價是,「YUYANG,你做不了女權」。她說是因為我的人生太不尖銳了,過得太幸福了。

開學之後,我心裡一直想著這個問題。所以在第一個學期的專案中,我就嘗試了性別差距相關的設計。之後,我大部分項目其實都是和性別相關的,包括畢設。

我曾經在豆瓣上看到一篇求助帖,樓主說自己雖然女性意識覺醒了,但在與別人科普或者網絡爭端時,自己沒有數據和理論支持,希望大家可以給她推荐一些女性主義的書籍或者報告。評論區裡的推薦基本上是外國女性主義學者的書。有一本書是《看不見的女性》,完全用數據向大家羅列各行各業男性作為主導的標準,但那本書也只有三處提到了中國。

於是我就想啊,為大家製作一個數據、理論和本土女性主義運動發展綜合的資料庫,我就開始對身邊女性進行訪談。當我採訪到我姥姥的時候,語音通話裡,我跟姥姥開玩笑說,你想想你的人生有什麼有趣的故事?或是身為女性,你有什麼想表達的?你準備準備。但我姥姥突然間就變得特別緊張,下意識地拒絕我,“我能和你說啥,你去採訪你姥爺好了。”

當時我還蠻震驚的,因為我覺得姥姥才是中國大部分女性現狀,大部分女性還是沒能逃離在家庭或社會中,作為附屬角色的意識。我想做一個項目,作為一個小契機,去幫助大家體認到父權制佔據主導的環境。女性是可以被獨立出來,和更廣泛的社會建立聯繫的。

第一學期的客座訪談是清華美院的向帆教授來為我們做講座,有提到她和丈夫做的一個專案「增強的家族」[1],使用程式設計對從古代開始的家譜資料庫進行匯總。當時有同學提問,這些數據有女性數據嗎?教授很遺憾地說很難找到女性數據,因為傳統家譜記錄的基本是男性資訊以及男性之間的關係。

當時我在備忘錄裡記錄了「女性家族樹」這個概念,透過姥姥這個事我就想繼續深入。中國傳統家譜是一個以父子關係為主軸的資料庫,聯繫到父權制對家庭觀念造成了非常多難以察覺的影響:女性附屬於男性的關係,或是家庭女性成員間的親密關係被忽視(例如母系一方的親族關係較容易被稱作「外人」)。那麼女性與女性關係就成為了中國傳統家譜中的missing data(遺失的資料) ,我覺得這是一個蠻好的研究方向。

但是在查找資料的過程中,我發現中國的初始資料很難找,沒有一個系統的向公眾開放的資料庫可供查詢。中國統計局官網的報告都非常籠統,每一篇報告都對原始資料進行了挑選和文字加工。所以我放棄了做大項目,轉而聚焦到自己的個人資料上,去找自己能找到的一手數據,透過訪談獲得並呈現出來。

我對家庭中與我關係最密切的三位女性成員——姥姥、媽媽和小姨,進行了採訪。製作了我們四個人的女性家族樹。其實我姥姥還有一個親妹妹,也有一個女兒,一條小小的分支,但因為人在國外,時間有限就沒能加入進來。

最後我選擇用編織的方式做成裝置呈現出來,是想到了傳統文化中,縫紉與編織與女性的母親角色聯繫很密切,就如“慈母手中線,遊子身上衣”那句詩。大部分中國女性在這兩件事上投入了大量時間,但自身作為女性,並沒有從這項工作中得到特別多回報,為家庭、為孩子,和為自己付出的時間是不對等的。

我就想透過編織和纏毛線的形式,和在上面付出時間,來記錄女性自己的人生故事。編織繩子的過程非常花時間,我在家編的時候,也會一直在想以前的女性作為母親、妻子,在做這些枯燥乏味的重複性工作時,都在想什麼?

這個計畫真切地改變了我姥姥對於自己的認知。我在做專案的過程中,一直和姥姥報告進度。例如我會跟她說,我的老師對你的故事特別感興趣;編完姥姥那根繩子的時候,也會和姥姥說,你那根繩子是最長、最豐富的。計畫開展之後,很多中國女孩來和我討論這個作品,我們彼此互換姥姥和奶奶的故事。我把這些經歷和姥姥講的時候,她從一開始緊張、不安的狀態變成非常開心地接受這件事。

我覺得我有把我的觀念傳給她,女性當然可以把自己人生的故事單獨拎出來講,而不是作為一個男性的附庸。其實我姥姥,真的很像我姥爺的一顆小衛星,圍著他的人生轉。我姥爺的受教育程度比較高,她對我姥爺有一種崇拜,當TA 們觀點存在對立時,姥姥會非常順滑自然地改變自己的觀點,向姥爺靠攏。

在做女性家族樹的過程裡,我也很多次想到了我奶奶,她在我五年級的時候就過世了。她是更典型的一個不受關注、被忽略的女性形象。她有裹腳的,她也沒有名字。墓碑上刻的名字也是爺爺的姓氏加上了一個「氏」。

這個計畫也包含與政策變遷相關的大背景,家庭女性提到了對自己人生有影響的中國政策,這部分難以用四根繩子體現,我就作為補充加入了小冊子。透過比較每條繩子上綠色毛線纏繞的長度,很明顯會發現女性受教育時間隨著時代的發展而變長。

姥姥只有六年的受教育時長,起先我以為是女孩別念太多書的傳統觀念,或者是重男輕女的資源分配不均,但姥姥的答案卻是「大躍進時期大家吃飯都很困難了,該上初中時村子裡的學校都關掉了,男孩與和女孩都全部輟學了。”

政策影響有正面有負面,例如媽媽覺得計劃生育政策讓她不得不只生一個孩子,節育環也帶來了很多並發炎症,但另一方面也幫助她大大的從家庭中解放出來。研究過程也能看到姥姥的篇幅裡很多政策是推進性別平等的,而我這一代則轉為負面,比如一些敦促女性再生產的政策,加劇了性別不平等的現狀。

許多人對資料視覺化的印像仍停留在報表,統計相關的理解。我這個計畫其實是基於一個近幾年才提出的「數據人文主義」的理論。它不像那種理性的、非常大的數據相連接,而是每個人人生節點的體現,是small data。

這個項目比較尷尬的點在於觀眾。因為是國外的畢業展,來看的女性多少都是已經有自主意識的年輕女性與學生群體,而我真正想要影響到的女性觀眾很難接觸到我的作品。我現在只能在國內社交平台用力宣傳她,或許有一些機會可以作為合作裝置進入商場或電影院這樣的公共場域,這是我希望貼合的群體。

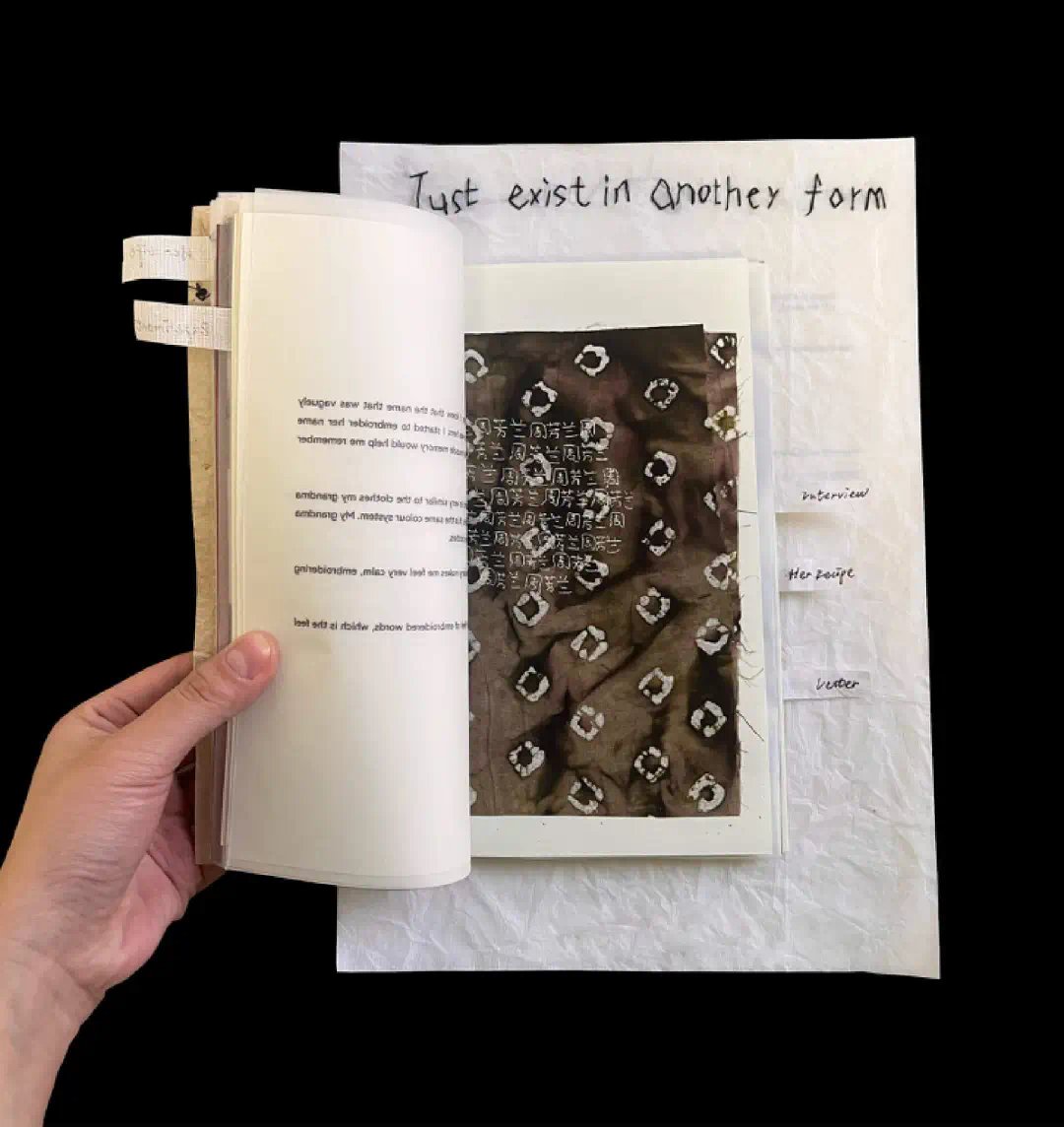

三、姥姥的名字

——親人的逝去與記憶

你知道並且記得姥姥或奶奶的名字嗎?你了解過,當她們還在世時,過著怎樣的生活嗎?或者,當她們過世之後,又以怎樣的方式被記住,或遺忘了呢?

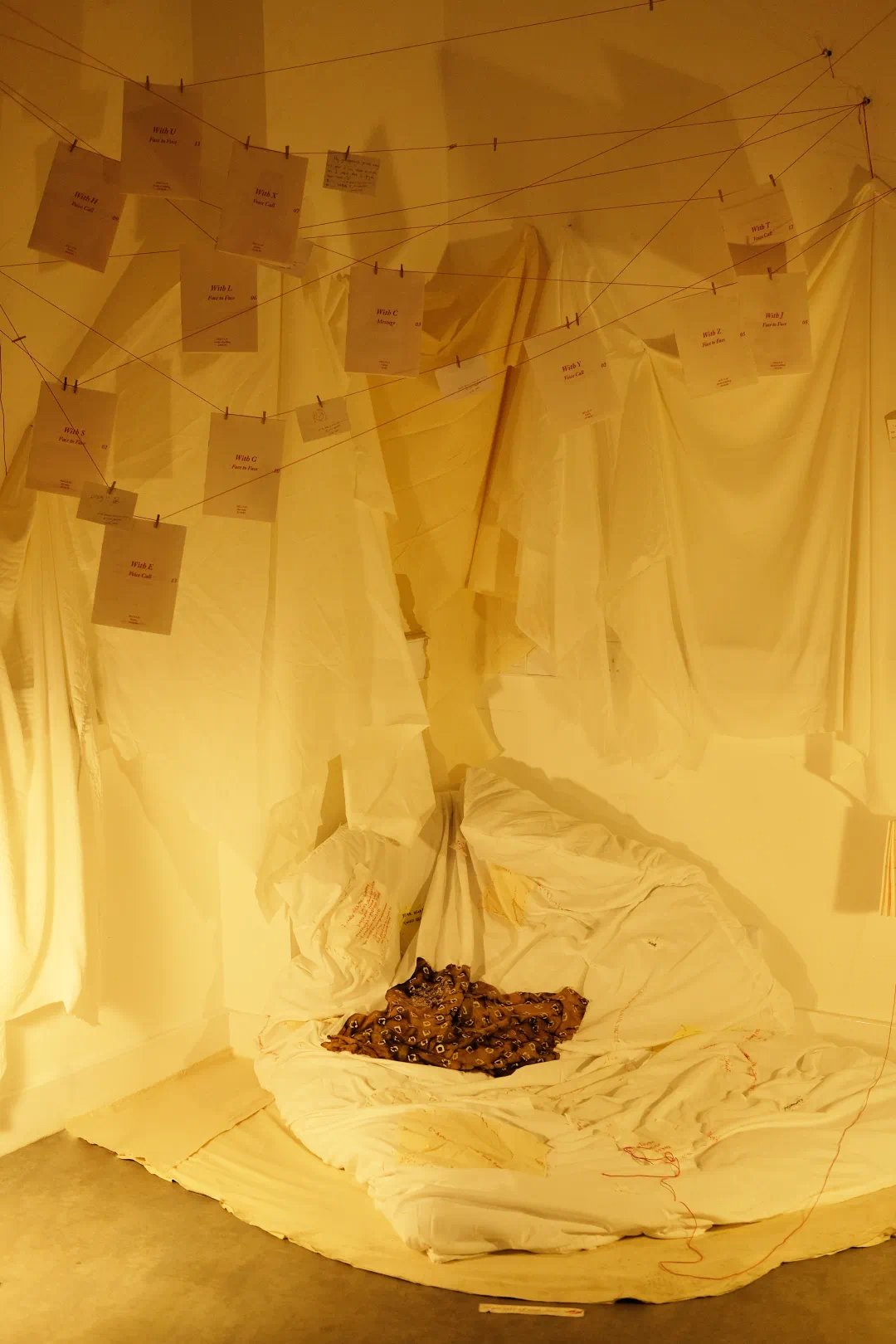

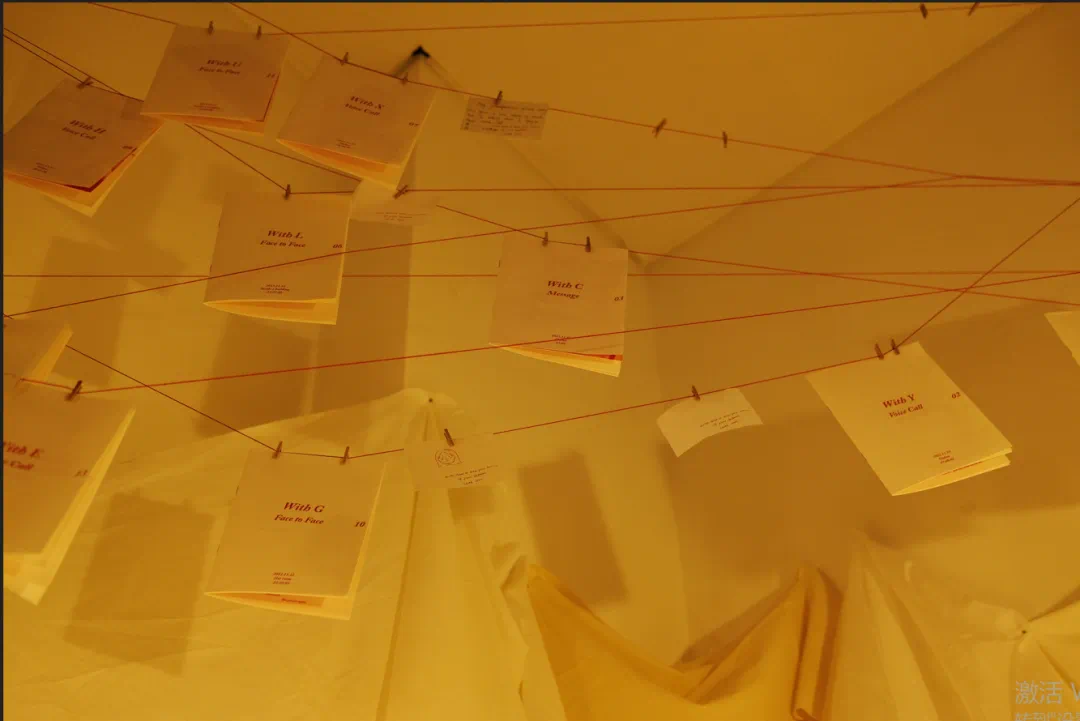

這是由一個非常私人的念頭而生發出的作品,展覽的現場是一個黃色暖光的角落,一床被子作為裝置,紅色的絲線懸掛著她與其他失去親人夥伴的真實對話。這是一個不複雜的創作,卻因為私人記憶,而格外柔軟,抵達了許多人的內心角落。

77:

我不記得姥姥的名字了。

我很喜歡在英國逛墓園,會讓我特別平靜。有一天,我抱著思考畢設的心順便也放鬆心情,像往常一樣去墓園。當我看到墓誌銘的時候,不知道為什麼忽然就想到我姥姥。一剎那我意識到了一件事──我好像不記得她的全名了。

我很詫異,同時覺得很難接受。我和姥姥的感情很深,從小跟著她長大。她過世九年了,我還是會在生命中那些細小的瞬間想起她,那些美好的回憶也都在我腦海裡。小時候,我常常趴在姥姥床前的小桌子上寫作業。但我竟然忘了她的名字,一個對我那麼重要的人。

這讓我驚覺,在我們的文化中,當我們和親人或親密關係相處時,名字總是被模糊,被隱藏在多重身分之下,尤其是姥姥和女性長輩,常常被稱作「誰媽”,有些後輩知道她們是很親密的人,卻連她的全名都不知道。所以我覺得一個人的名字很重要,這是TA留下的痕跡。

這成為了我創作的契機,想探討我們對逝去的親人的記憶,如何對抗記憶的淡化。我會收集姥姥的遺物,現在還留存的照片,與家人之間的對話,也會寫信給她。在寫信的過程中,許多曾經遺忘的記憶也慢慢找回來了。

除了時間,我發現自己身為家族中的小輩,即便在姥姥生前,大家談論到她名字的時候就不多了,她的朋友也都老去、離去了。而姥姥的家譜也已經遺失了許多代,這件事會讓我覺得很傷感。當我和其他家人去探討她的形象時,我發現和我的版本不太一樣,每個人都保存了一部分的她。

這作品最終呈現的形式是被子,一種比較溫暖的媒材。姥姥晚年因為糖尿病不能吃糖,她愛吃甜食就常常在被窩裡偷藏橘子,每次還會給我留一個。被子本身是對我來說很重要的記憶承載媒介,其次就是被子很日常,但又是讓人很有安全感的柔軟物。當它覆蓋著你的時候,你會感到很安心。

被子的角落,繡滿了名字,左心房位置上是姥姥的名字。我用姥姥教我的縫紉技藝,歪歪扭扭、一針一線地繡下,也很像在修復那些記憶。後來我也把採訪到的其他人的記憶也繡在上面,在聊天的時候,我也創造了一個空間讓其他人能夠安全地傾訴她們與逝去親人的記憶。

作品上方的紅線懸掛的那些檔案,不只是我對姥姥的記憶,是個起始點。整個計畫也有很多其他人對逝去親人印象最深的場景、臨終的話、或者一個記憶承載物。有時候物品就像是記憶裡的線頭,你找到那個線頭,整條線就出來了。

透過和家人的對話,遺忘的原因,不只是時間,而是在她離開之後,為避免傷感,我們漸漸就不再去談論關於她的故事,和對她的回憶。我覺得回憶就像是海底的礁石,時間越久,越不去碰它,那個海平面就會越來越高,總有一天潮起潮落,這個礁石再也不會露出來了,那一天是存在的。

四、最後

在文章發出以前,索索向我們表達了她對外講述的痛苦。一方面,她希望能讓看到她故事的人、同樣經歷過來自東亞家庭創傷的女孩們能和她一樣放下這一切,就如她在影片裡表達的一樣,「希望有更多和你一樣的人走出陰影」。

但當文章真的要發出時,她陷入了自我懷疑。她仍在擔心,「這是對我的考驗嗎?讓我知道我其實沒有勇氣告訴大家我的經歷。」她也害怕會傷害到自己的媽媽,「父母愛你,但又沒那麼愛,當你真的開始想講自己的故事,你又擔心會不會傷害他們。”

這似乎是東亞小孩、東亞女性在講述創傷時都會經歷的矛盾,她們無法完全只顧自己的表達而忽略身邊人的感受。女性出走、女性講述創傷,總是要付出極大的勇氣。

在這三位創作者以外,我們還看到的,有透過刺繡、針織和舞蹈來講述和療癒東亞母女關係中的創傷歷程,有設計一款VR 遊戲來模擬進食障礙狀態中從厭食到暴食的狀態變化,有還原1980~1990 年代以男性為核心的家庭中那些關於妻子們的故事......

像是YUYANG、77 以及更多年輕的女性創作者們,也盡力在設計中呈現那些隱身的、被忽略的、不曾允許言說的關於自我和女性的議題。她們都在用屬於自己的方式表達誠實的情感,努力創作。

编注: [1] 此处“增强的家族”研究论文原题目为Enhanced Family Tree: Evolving Research and Expression。喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…