希望學會聆聽

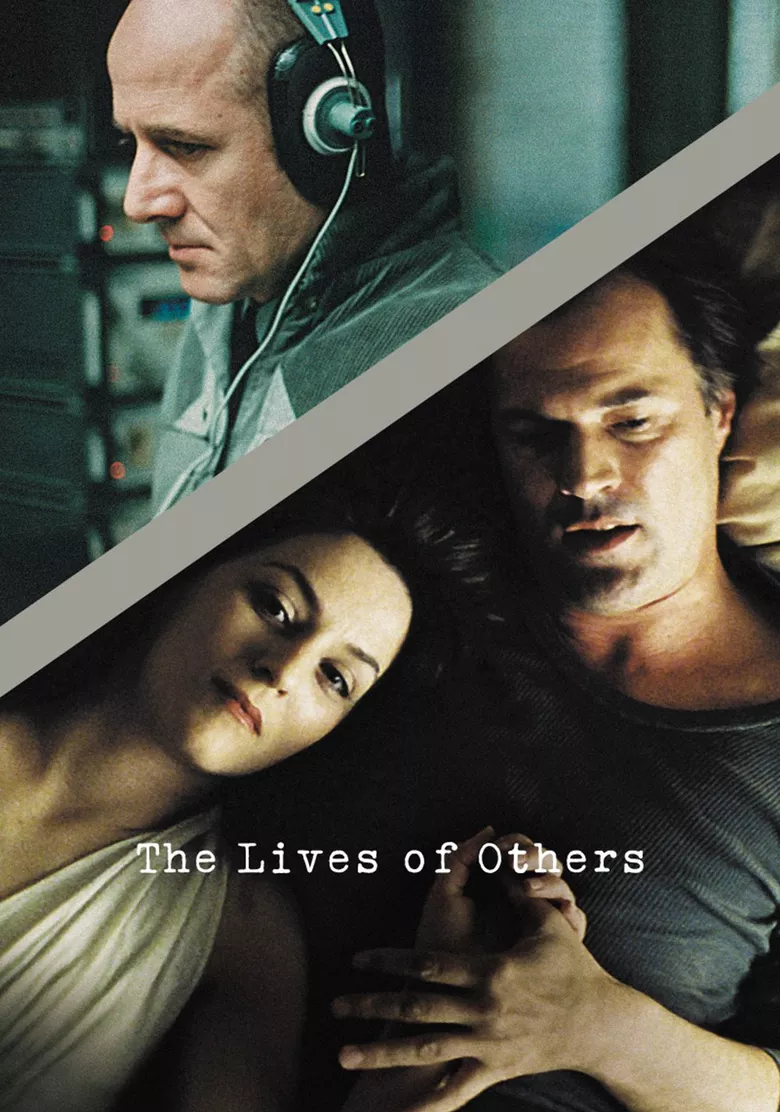

献给所有监视者与被监视者——《窃听风暴The Lives of Others》

之前我写了一篇文章,算是向Matters上那些在面对审查及自我审查下,害怕失去自由的声音致意及致敬,现在又开始读到一些关于被审查、被举报的恐怖。我忽然想起《窃听风暴The Lives of Others》那部伟大的电影,我特别想跟他们分享、讨论这部电影,并下这样一个标题——献给所有监视者与被监视者。

2006年的老电影,不知道有多少人看过或听过。电影的大纲是这样的:1984年的东德,秘密警察魏斯勒(Wiseler)奉命去监视名剧作家德莱曼(George Dreyman)及他的同居女友、女演员西兰(Christa-Maria Sieland)。魏斯曼是个优秀的史塔西:他只看德莱曼一眼就知道该监视剧作家,也可以面无表情、不带一丝情感地诘问犯人,高效率地撷取必要的情报。魏斯勒和他的部下驻进了德莱曼公寓上的小阁楼,24小时监听剧作家和女友的生活,写下了详细的报告,但当他每天细密地听着德莱曼和西兰,被监视者的人生却开始慢慢浸透他、改变他...

艺术可以改变人心吗?

从某个方面,我们或许可以形容这是一部关于「艺术如何改变人心」的电影,魏斯勒听剧作家弹钢琴、谈布莱希特(Bertolt Brecht)(甚至趁德莱曼出门时进他家顺走了一本布莱希特),我刚看了一下豆瓣,有条评论这么说:“国安局血的教训:千万别请文艺青年做秘密警察~”

「艺术是否可以改变人心」这问题是个双面刃,电影中有一幕,剧作家弹奏贝多芬的奏鸣曲,向女友叹息说:「列宁曾说,我要是听完贝多芬的热情奏鸣曲,就无法完成革命了。」然后自问:「如果有人聆听这音乐,真的聆听,他还能是一个坏人吗?」

这问题令人揪心,因为在我们与艺术发生最深的交会、commune时,也许也曾发出过类似地叹息;揪心,因为再怎么深爱艺术的人,都可以立刻提出反证,或可以提出「恐怖的艺术」的例子,最典型的像华格纳的音乐和纳粹的关系,近一点的有令人心碎的林奕含,和她写的那个关于小胡兰成和少女房思琪的故事,林在访谈中曾提过「艺术会不会根本就巧言令色」?她写了一个放在社会版你会觉得很恶心的补教名师强奸、诱奸未成年学生的新闻,但在小说中,她却用文学的美感搬演这故事。

只有生命能改变生命

看电影的当年,我正在反省自己透过书和电影活着二手人生的文青岁月。我以为改变秘密警察魏斯勒的,是真实的生命。并不是艺术使剧作家的人格变得伟大,进而改变了秘密警察。我以为艺术只是让德莱曼在一个充满谎言、虚假、荒谬的世界中,继续诚实地对自己,并尽可能继续诚实地活下去。是德莱曼及女友勇气与怯懦并存的真实人性打动了魏斯勒。

许多年后,我仍在大量地过着二手人生,马齿徒长,我的人生阅历并没有变得特别丰富。讲完电影大纲时,我忽然发现:因为日夜监听德莱曼和西兰的人生,魏斯勒的生命起了变化,改变他的,一如我当年所想,确实是真实的生命,但这日夜濡染、浸泡,以至于total immersion,不正正就是「艺术如何改变人」的过程?电影于此的巧妙呼应是,然后魏斯勒「创造了故事」,保护了剧作家,这是很深的一条线,几乎就可以是一个隐喻,说明「虚构(故事)为何有时比真实更真实」。

每一片枫叶都不一样的红

早先我在Matters上看到@huangyikun讨论为何没有好的文学( 为什么这个世代的小说会如此平庸和狭隘),引发了我自己的思考,这问题太大太难了,我没法回答(光文学是什么我就无法定义了)。

史达林有一句名言:「一个人的死是悲剧,百万人的死是数据」。

多年来我一直喜欢吴尔夫,就我对她的小说的感受,她的意识流可以进入每个人物的心思,把那汇成一张巨大的意识流共感之网,我读《戴洛维夫人Mrs Dalloway》和《航向灯塔To the Lighthouse》都这么觉得。

多年前去京都,时值深秋,在清水寺后的坡地上,第一次看到那么多那么红的枫叶,满山红艳艳的枫叶,像火烧一样带有某种凄厉之美,满目的红,却不会令人厌腻。我走上山坡道,站在树下,一叶一叶地盯着看,发现每片枫叶都是不一样的红。对我来说,吴尔夫的小说,就是在写每一片都不一样红的枫叶。

这个世界深信化繁为简,大数据令我们焦虑,我们想看出其中的图示,我们想要掌握一种可以解释嘈杂讯息的路径与逻辑,多年来我被同样的焦虑掳获,我也一直在寻找可以解释种种现象的模型,在这样的世界,吴尔夫的小说几乎是某种浪费而没有效率,我们当然知道每纸枫叶都不一样的红,可是我们如何可能有时间心思,去看,甚至去画出每一片枫叶不一样的红?

每个人都在看着他者的生命

回到2019的当下,电影《The Lives of Other》既切时又过时,电影中的史塔西只能监听,无法监视,而电影的高潮情节正顺着这技术的限制铺陈。今日监控人的不只是人,是大数据,是人工智能。审查人的,是机器,是他人,是自己。举报人的,是人,也是机器人。我其实不确定这部电影能给活在被窥视的窒息感及恐惧中的人什么,甚至那也许是一个很不现实的温情故事?

Matters是一个窗口,一个树洞,一口黑盒子,一间告解室,每个人用不同的方式用Matters,(当然它也是更多其他,擂台、回音室、文章备份、矿场),每个人依自己的心情意愿展现层度不一的自我,既然是自愿上来,当然不能作同样的类比,但无论如何,我们都是花了心思时间,把自己的一部分放在上面。换言之,我们都在集体地视听他者的生命与被他人视听。

一个人,你就算认识他很多年都未见得真的了解他。电影有个与现实重叠处,饰演秘密警察的演员Ulrich Mühe是东德人,东西德统一后,史塔西秘密档案开放,他发现自己的妻子曾长达六年向秘密警察汇报他的言行举止。认识的人尚且如此,更何况是网路上讲的话,等等。

对话有时根本不可能,你常常诚心诚意想要对话,却颓然(或怒然)而去。很多人努力解释,却还是被一句类似「认真就输了的」犬儒打断,各种罗生门([ 1 ], [2] ),各种道德或逻辑、智识高地,以至于屏蔽的必要性...

凡此种种,无论如何,我还是期许自己,能够聆听他者的生命,即便力有未逮、力不从心,然后,我希望,那些「他者的生命」,能够渗透自己,改变自己...

事实上,已经有人在这么做了。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…