作家、愛書人、家有狐狸和刺蝟

在AI君临时代的文学写作

原文发布于董富记网站

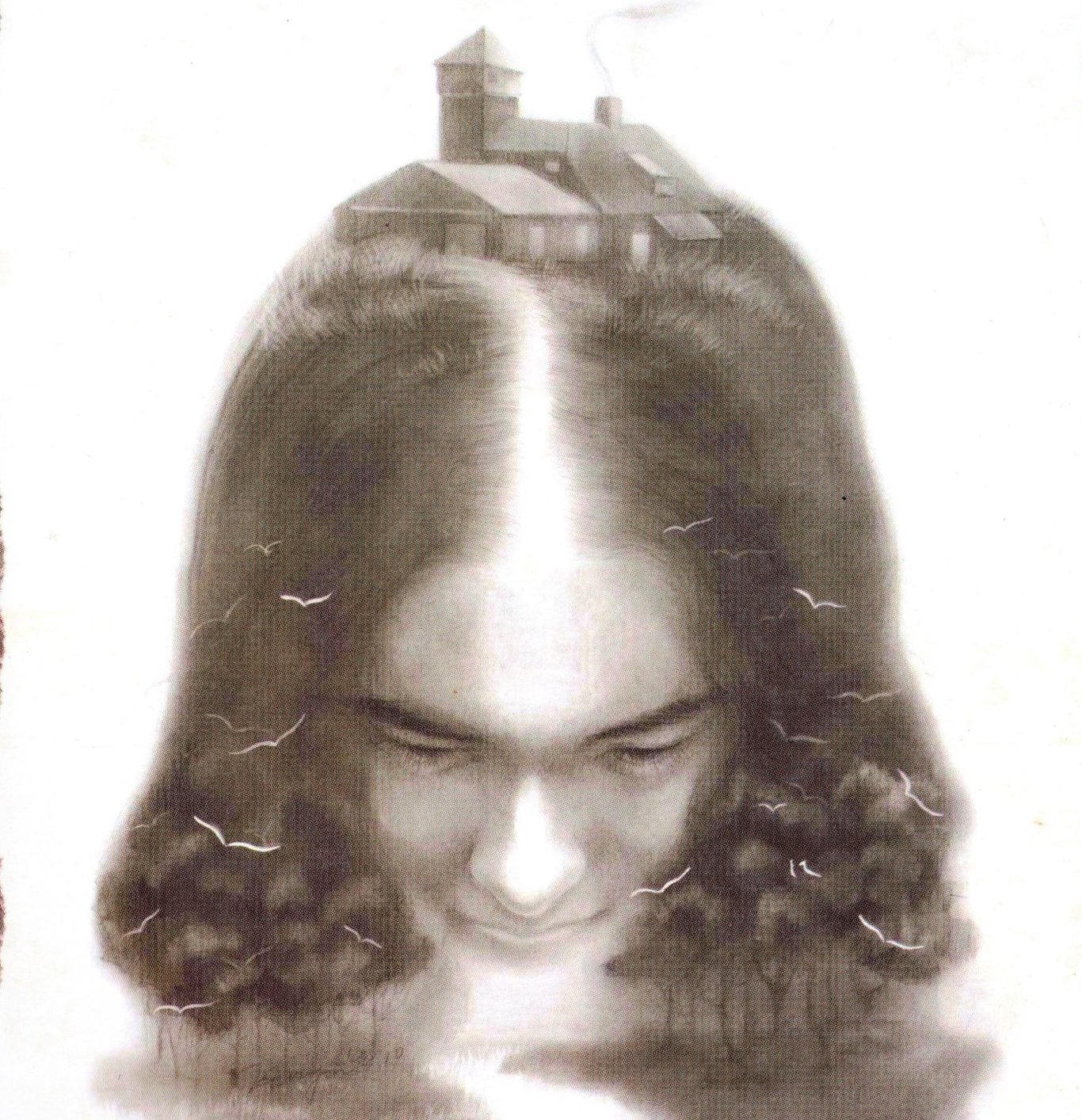

说ChatGPT君临天下,一点都不夸张。几乎所有涉及语言运用的领域,包括媒体、商业、文化、教育、学术,以至电脑程式写作,都立即被它征服,或者负隅顽抗。它远非终极的完美语言模型,依然存在各种缺憾和不足,令有识之士可以轻易对它嗤之以鼻,但是它的出现将会改变未来世代的语言运用方式,并反过来影响人类的语言能力,以及对语言作品的评价准则。作为模仿和产出自然语言的机器,它将令语言不再自然,而变得完全人工化。真人和机器写作的界线会变得模糊,甚至不再重要。它彻底颠覆了人类对语言的认知。

作为以语言为媒介(或本体)的文学创作者,自然亦首当其冲,直接受到ChatGPT的挑战。有人卷起衣袖,积极迎战;有人忧心忡忡,手足无措;也有人胸有成竹,不屑一顾。无论我们采取什么态度,原本已属小众的文学,最终也会变得被动,落入挨打或退却状态。除非AI语言生成只是昙花一现,很快便烟消云散(极不可能),否则它占领的疆域只会越来越阔。未来的语言运用,很可能会变成机器语言的天下。文学未必会被取代,或者根本就没有必要去取代它,因为它本来就是需求甚低的东西,但文学很可能会被AI的巨浪冲刷到世界边缘的荒芜崖岸,在人类的视野中消失。这样说并不是危言耸听。

🦊 收藏本文Writing NFT 🦔

语言学家杭士基(Noam Chomsky)对ChatGPT的批判虽然过于严厉,但却不是无的放矢。怪责语言生成程式没有思考能力和道德判断力,据此痛骂它是「平庸之恶」,是把它当作具有真正智能的生命实体。只有智慧生命体才能「平庸」,才能「邪恶」。不要说机器,连动物也不能配上此等谓语。事实上ChatGPT只是一件工具,而错误地把工具当作真理提供者的是人自己,不论是研发者、推广者、使用者,还是批评者。然而,工具也不是中性的。工具的设计和应用逻辑,隐含着价值取向,或无取向。无取向的价值,也是价值,这就是所谓「平庸之恶」。 AI语言机器是一个刚刚打开的潘朵拉的盒子,有什么会飞出来还是未知之数。及早探讨它可能带来的好处和坏处,有助于把可能导向邪恶的东西,变成人类未来的希望。

杭士基说对的地方是,像ChatGPT这种大型语言模型(Large Language Model)的运作,与人类心智预设的普遍文法(universal grammar)是背道而驰的。杭士基的语言学理论,跟康德的先验哲学一脉相承,跟荣格的深层心理学也如出一辙。三者都可以归为深层结构主义,即人类的心智具有先天的形式,而这些形式可以归纳为特定的结构或法则。我们根据这些先验(a priori)的形式,在后验(a posteriori)或经验(empirical)的领域中认知和理解世界,并运用语言建构意义。与之相反,在LLM背后没有预设认知结构,也不用依循文法造句,只需根据自注意力机制「阅读」大量数据,再以出现机率搭配字与字之间的顺序。

卡尔维诺(Italo Calvino)在“Cybernetics and Ghosts” 一文中说的也是这回事。他首先从先天结构方面说明,人类语言是一个根据有限规则进行的字词组合游戏,是如何「把一个字放在另一个字后面」的活动。他引用模控学理论,认为这样的组合活动完全可以由机器执行,甚至大胆宣称,「作家本身就是一台运作良好的文学机器」。可是,他在文章下半笔锋一转,从神话学的角度指出,被禁忌所压抑的无意识,只能通过活在特定历史时空底下的、经验的个人,在具体的生命中释放。在内在形式和外在经验的交接点,说出那未曾被说出的,就是文学创作。

AI生成语言的方式完全颠覆了语言学(甚至是哲学和心理学)的预设,而抗士基断定这就是它产出成品的质素欠佳的原因。由于没有经过先验的认知程序,而只是按机率东拼西凑,ChatGPT写出来的东西平庸、空洞、低智、模棱两可。但它之所以有如此表现,除了是因为设计者对它施加了价值取向的限制,也是由于它所阅读的主要是互联网上的公开资讯。这类资讯代表了人类语言最不痛不痒的平均面貌,换句话说就是欠缺个性。但它并不一定没法写出有个性的优质文字。在技术上可以把ChatGPT连接到特定的资料库,比如说杭士基本人的所有论著、教学和演讲,到时它也可以生成具有杭士基的尖锐观点和犀利语言风格的文字。当然,这并不是真正的学习和思考的结果,而只是高度模仿。

自然语言和自然语言生成器(即人类语言和GPT语言),在产生原理和运作过程上都是截然相反的。自然语言从源头产出,无中生有,所以是创造。在历史上最早的语言运用,是这样的一回事,而后世语言不断演变、更新,亦没有停止创造。虽然就个体来说,必需根据规则和通过学习,才能运用语言,而大部分人在大部分时间亦只是沿袭既有的用法,但创新的可能性(新的组合、打破规则、说出那未曾被说出的)并未消失。文学就是从这个可能性中诞生。与之相反,语言生成器是从结果(人类语言运用数据库)产出,是有中生有,所以是再造。因为采取以常用机率为基础的组合方法,所以表现往往倾向于均一、常态,甚至是平庸。

问题在于我们是否满足于这样水平的文字,而人的评价准则才是对文学最大的威胁。对文学人来说,AI生成的称不上是文学,因为它只是模仿而没有创意。但对一般人而言,很可能会觉得AI已经写得够好,用不着更高深、更曲折、更微妙的人类作品。如果要求降低,AI绝对可以取代真人作家。大众本来就不具备足够的文学欣赏能力,在AI语言的喂养下,判断力更加会是每下愈况。结果便会出现「真正」的文学被「伪冒」的文学排斥,艺术被技术所取代。但这并不是技术的错。在古希腊,艺术的概念源于“techné” 这个词,意思就是技术。脱离技术,便谈不上艺术;艺术是相对于自然的,人工化的制作。那么,如果AI能在语言技术上精进,为什么不能被纳入艺术的领域?

让我们暂时放下谁比较聪明谁比较笨的争论,单纯从图灵测试的观点,去比较两者在技术效果上的差别。不少人试图鉴别,在文学创作上有什么是AI无法做到的,也即是通过排除法来确认文学无可取代之处。我们是为势所迫,急于重新定义文学,以抵抗AI对文学领域的入侵。在GPT的强大模仿力之下,风格是文学的重灾区。风格是每一个作家的独特印记。 「风格即人」(布封语)是我们历来认为颠扑不破的文学信条。但如果风格能够被AI轻易模仿,甚至以假乱真,背后那独特人格和人生体验的价值便岌岌可危。不但风格可以模仿,甚至连主题、结构、思想和情感特色,也可以模仿。把《战争与和平》换成现在的俄乌战争,让AI托尔斯泰写出新的作品,以横扫千军的文笔,从俄国人的角度进行自我批判,并不是不能想像的事情。但是,这部作品究竟是谁写的?没有一个有血有肉的托尔斯泰,在饱受痛苦和罪疚的折磨中写出《新战争与和平》,这部作品就算写得有多好,又有何意义?

🦊 收藏本文Writing NFT 🦔

我们也要注意,这种比较存在不对称的地方。作为文学创作者和爱好者,我们对文学判断充满信心,但我们必须承认自己对AI技术所知有限。一不小心,我们很容易会过于轻视它的能力,轻率地断定有些事情是它做不到的。 (当然也可能相反地夸大了它的能力和威胁。)造成误判的原因至少有以下三种:

一、我们这些新手使用者未曾学会如何向GPT发出优质的指令。懂不懂写prompt,出来的结果可以差天共地。我们在试验中之所以得出平庸的结果,可能是因为我们发出的是平庸的指令。 Prompt engineering现在已经变成一门学问,每天都有自称专家的人不断贴出新的教学。下一代人可能不再懂得自己写文章,但他们可以成为写prompt的高手。到时的大作家就是大指令家(great prompter)。语言学习重点将会转移。 Prompt变成了一种meta-language,关于语言的语言,或产出语言的语言。情况可谓相当诡异。

二、我们这些没有电脑技术能力的普通人,不懂得如何编写挂搭在GPT上的应用程式,所以只能用到它极小百分比的潜能。关于ChatGPT提供错误资讯的问题,最常为人诟病和嘲笑,但这个问题其实层次很低,很容易就可以解决。只要把它连接特定的资料库,它便能够轻易找到准确的资讯。旅游网站和餐厅订位网站已经积极测试这方面的应用程式。至于语言质素和写作技巧,只要把全球受版权保护而ChatGPT未能读到的大量优秀当代文学作品开放,让它花一两星期或更短的时间吸收,便可以大大提升它的文学知识和品味,并产出更高质的文学语言。虽然这样的建议想像多于实际,但针对特定用途或范畴去进行集中训练,是完全可以做到的事情。

三、ChatGPT可能有更多更强的能力未被公开或释放,它亦会不断改善和强化。没有理由断定它今天做不到的事情,永远也做不到。它很可能很快就做得到。

有论者提到文学的两大元素——幽默和反讽——认为AI在本质上无法实现。幽默和反讽的确不只是表面的风格问题,也即是不能单纯通过模仿而达到。两者都涉及双重性,即意会到处境中存在微妙的差异和对反,并以暧昧(ambiguous)但又明确(obvious)的吊诡方式表出。幽默尤其倚赖文化语境和脉络,是需要实际经验才能体会和运用的。这戳中了现时的AI的死穴——它欠缺实体的、经验的存在。它只是一个抽象的、纯理的系统。于是我们又回到早前的批判——GPT是一个既无先验结构,也无后验经验的怪胎。或者可以说,它的先验(程式和算法)也同时是后验的(大数据);两者都发生在虚拟的、数位的「时空」,也即是「非时空」中,跟现实世界没有任何直接互动,直至使用者把它呼唤出来。

说到底我们现在对GPT的种种不满和挑剔,很可能只是出于一个原因——它不是人,是非人,是机器。就算有一天它在技术上完善到可以写出极度高质的、高度像真的作品,我们也不会认可它写的是文学,仅仅因为它没有人性、意识或者灵魂。所以,我们所珍重的、坚守的,或者可以说是执着的,是「作者」这个实体。模仿曹雪芹写出《石头记》后四十回是没有意义的,因为「真正的」曹雪芹已经死去,而传说他所写的「真正的」最后部分已经失传。虚拟出一个新的AI「作家」也是没有意义的,因为它无论在技术上写得多好,也不是一个「真正的人」。半个世纪之前,罗兰.巴特高呼「作者已死」,但半世纪之后,连后现代主义也早已死去,「作者」的观念还是生龙活虎。我们对作者这个真人的信仰并没有减损。我们之所以爱文学,不单是因为文学作品技艺高超,而同时是因为如此高超的作品,是由一个又一个真实的、有感受和思考的人所创作出来的。这是文学之所以能产生共感的基础。

另一件AI无法替代的事情是「意义」的产生。承接上面关于「作者」的观点,人类是一切意义之源,AI一日不能成为条件充足的「作者」,一日无法缔造「意义」。 GPT没有创造力、思考力和道德判断力,因此也没有确立意义的能力。人类赋予自身生存意义,有赖于三大支柱——艺术、知识和道德。 GPT在这三方面都无法代劳。 (还有第四支柱——信仰;但在信仰中意义来自超越的神,这跟AI更加无缘。除非神的大能通过AI显现,那就成为名副其实的deus ex machina了。)根据杭士基的批判(理据等同康德、荣格等),意义的发现基于先验结构,无论称为范畴、实践理性、原型,还是普遍文法。这个人类共通的内在先验结构,通过一个实在的个体,也即是一个历史的(historical)、经验(empirical)的人,与世界发生接触,从而产生存在的意义。人之所以为人,而有别于机器,是因为人是先验与经验的复合存在。 (这也是卡尔维诺的本意。)而AI两者皆非——既非先验,也无经验,是一种没有形而上本质的死物。

顺着这样的思路,我们可以设想两个未来的方向:一、确保AI不染指这些专属于人的领域,仅仅作为工具,在不削弱人的尊严和利益之下,用于清晰区别的特定用途。这意味着AI不能代理艺术创作、知识探究和道德判断。我不肯定这样的限制是否有益和可行。二、致力提升AI系统,令它最终获取这三种能力,成为先验和经验的复合存在,也即是成为历史的、经验的个体。这种形态的AI与真人无异,因此有资格享有近似人类的权利。前者是现在一些科技和文化领袖所倡议的、为保障人类权益而建立的共识;后者完全符合康德—荣格—卡尔维诺—杭士基的要求,但很难说到时知识分子们是否愿意承认AI的「人格」地位。这无疑是一个科幻情景。

语言生成程式肯定会对人类社会造成巨变,而且变化已经开始。就算文学不会立即被取代,整体语言环境的变化也会影响文学的存续。基于「作者」和「意义」两点,文学创作者暂时还能保有存在的理由。但在不久的将来,文学可能会被机器语言的泛滥所淹没,变成比边缘更边缘的事物,渐渐被漠视和舍弃,或者像珍稀动物一样被保育和观赏。 「文学」的名堂可能会被大量生产的机器文学所夺取,而旧有的活人的文学则成为历史文物,而继续用旧方式创作的人则成为活化石。

在GPT的挑战下,文学已经进入充满危机的阶段,不再理所当然、不辩自明。乐观地看,这对文学未尝不是一件好事。如果我们能好好面对和回应,说不定会是促使全新时代文学出现的契机。在AI当道的时代,文学不能置身事外,也无法独善其身;不去驾驭它,就会被它驾驭。我们要做的并不是从AI手上夺回读者或市场,而是要夺回语言本身。而要夺回语言,我们就要夺取AI。要夺取AI,不是说大家都要运用AI写作,而是要教育AI什么是文学,让它更接近文学、懂得文学,甚至支持文学、传播文学。 AI语言是人类语言的一面镜子。它产出的是优质的还是劣质的语言,关乎它学习的是什么东西。不想它写出烂东西,就要教它好东西。不过,最重要的还是教育人类文学是什么,因为AI也是人造出来,并且由人来使用的。而要做到这一点,就要继续努力不懈地写出真正的文学作品。这就是文学对未来的责任。

🦊 收藏本文Writing NFT 🦔

我之前写过的相关文章:

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…