畢業於中正大學心理和哲學系,現就讀陽明交通大學社會與文化研究所。曾在關鍵評論網擔任書評專欄作者。文章主要投稿、刊登於 香港 微批paratext 或 虛詞.無形網站,多為文學、哲學類性質。另也有動漫評論發表於U-ACG。 信箱:f0921918962@gmail.com 信箱:f0921918962@gmail.com

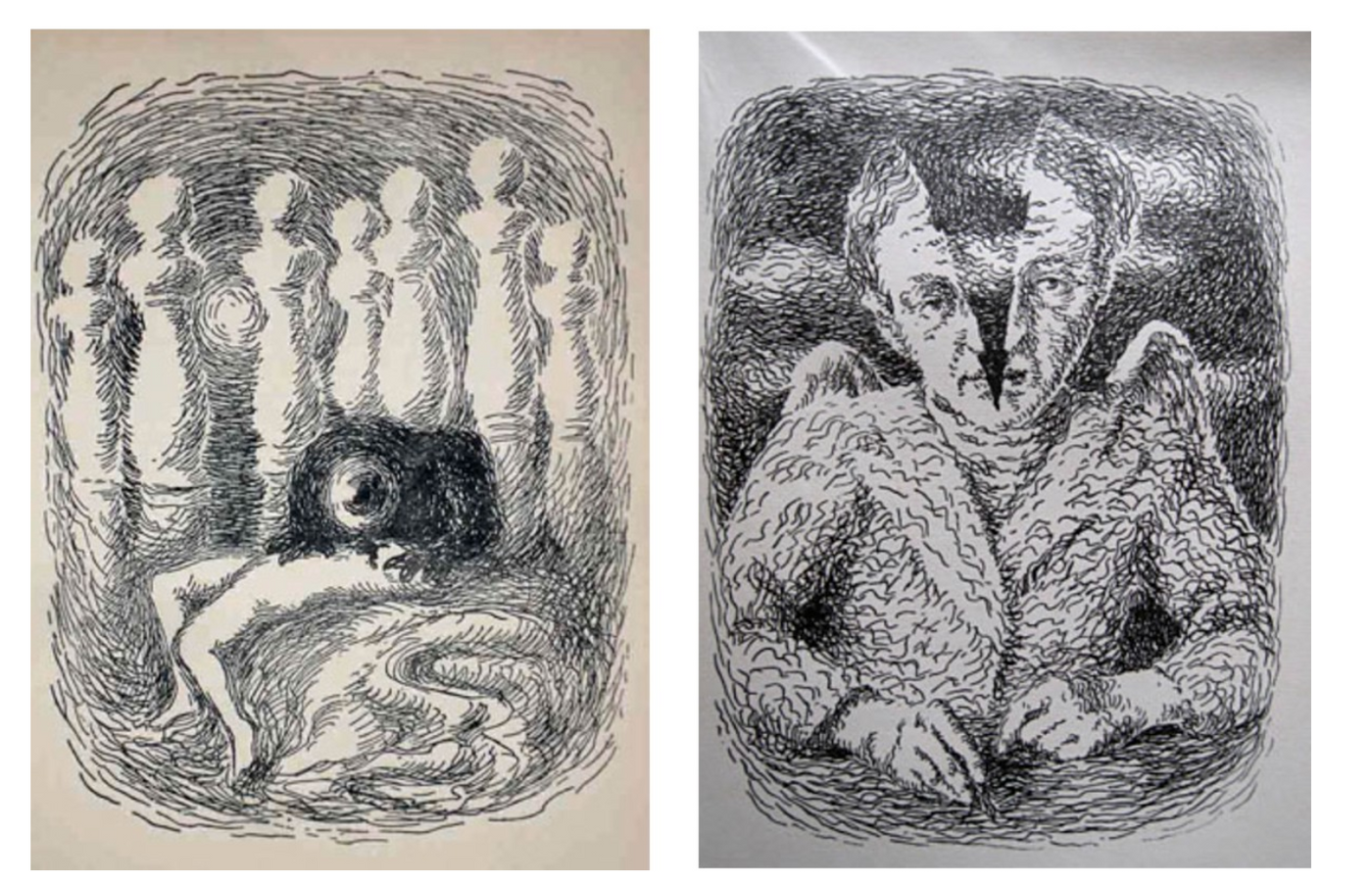

洛特雷阿蒙《马尔多罗之歌》:不要平静地走入阅读的世界

致谢微批刊登本文

连结: https://paratext.hk/?p=3684

我们总认为人是透过语言来认识这个世界,它帮助我们命名周遭的事物,让我们能够熟悉和谈论「他们」,进一步产生分析、理解,最终生产了各种知识,并以文字延续了这些认识,使后人能够继续研究事物之中尚无法被命名、理解的东西。就如同「观念」、「看法」这些词所呈现的,语言想要扮演带来光线的视觉,使事物能够将他的身姿投影人的内心并被照亮。 「意思」成为光芒,驱散的他们原本带来的不确定性。同时,「概念」成为语言的视域,扩大事物对我们的可见性。

但语言,也仿佛人为了摆脱光线而产生的第二视觉,一种为了独自在黑暗、在缺席中进行想像的感官。在语言里,只要描述精准、细腻或概念清楚,人不一定需要真的看过某些东西,也能「看见」自己没看过的东西,这种「视觉」甚至比真实的视觉还更能把握自己「看见」的东西。某个程度上来说,文字在反覆斟酌的描述里,让自己变成了一座内在光线、视觉的实验室,沉浸在自己密布的由文字构筑的视神经、突触所激发的呈现中,试图藉由语言的重新部署,「看见」人无法看见的东西。仿佛语言的运用,最终都是为了发展重构「自身」的视觉。

「那个游水人和他救出的母鲨正面对面,眼睛相互注视了几分钟,每一方都因在另一方的目光中发现如此多的凶猛而感到惊奇……他们怀着相互的赞赏,怀着深沉的尊敬,在水下屏住呼吸,一起向对方游去,都想第一次凝视自己的活肖像……肉欲紧跟着这种友谊的表示而来。两只有力的大腿如同两条蚂蟥紧紧地贴在怪兽那发黏的皮肤上,臂膀和鳍片在所爱的对象身上交织在一起,而他们的喉部和胸部很快地便成为一个蓝色的、散发海藻气味的整体。在继续猖獗的暴风雨中,在闪电的光芒下,在冒泡的海浪做成的婚床上,被一道宛如摇篮的海底潜流卷走,翻滚着沉入不可知的海渊深处,在一次长久、贞节、可怕的交配中结合在一起!……终于,我找到了一个和我相似的人!……从此我在生活中不再孤独!……她具备和我一样的思想!……我面对着我的第一次爱情!」

语言在《马尔多罗之歌》里,完全幻化成比喻的舞蹈,他的文句或许过长,而且充满诡异的情节,让人难以一眼看明,但其中流露的情绪却相当直接,像某种极具动态和影像的音乐,如同闪电一般直接划开我们无所事事的眼睛与平庸的视觉。在这其中,所有的文字就像是一种新奇的影像一样,给我们带来骚动心灵的奇观。他不但让我们「看见」许多我们原本看不见的东西,甚至也重新改变语言「观看」事物的使用方式。在这些话语里,词汇原本的「意思」被自己一一抹除,「意思」不再是自己的意思,而仅仅是自己的一种形象。 「鲨鱼」并不是鲨鱼、「海洋」也不再是海洋,「暴风雨」、「闪电」等也不再是他们自身,而是变成情绪、感受与思想的比喻与象征。

更激进的地方或许是,在这样的书写中,语言不再是为了认识世界而产生的目光,而是要将人从自身的视觉彻底解放出来,产生一种仿佛不是为了观看而发生的目光。这种「目光」不是为了看见我们能够看见的东西,而是为了「看见」我们看不到、甚至不存在在这个世界上的东西。同时,语言不再意指它在世界中的对应物,反过来是将原本的指涉物变成用来理解自己的符号和印象。

究竟是语言不停在描述世界?还是「世界」的影子不停地在描述我们的语言?

不过,如果要说第一次阅读《马尔多罗之歌》的感受是什么,那感觉就像是在视觉上经历一场困厄的航行一样,充满了失神、晕眩、困惑的时刻,因为拥有「诗歌恐怖份子」之称的洛特雷阿蒙(Comte de Lautréamont),笔下的字句虽然奇特、巧妙并让人赞叹,难以不被其魅力慑服,但这样的文字却完全不是为了愉悦读者而书写的。相反地,它们仿佛就像作者为了阻碍人们阅读自己一样,从中精心打造的暗礁和召唤出来的漩涡与浪涛,声声嘶吼着,凶险地惊吓着读者,要他们不要平静地抵达诗歌的尽头。

虽然过去被超现实主义者誉为人手一本的「圣经」,或者人人爱看的「暗黑指南」,但某种程度上,《马尔多罗之歌》是个不容易阅读的散文诗歌。文中描写主角马尔多罗为了追寻自己的诗歌而展开的旅程,可实际上它的主题并不那么明确,中间夹杂着很多其他主题的探讨,例如善与恶、创作的痛苦、精神与肉体的死亡等等议题。叙事上,他也不是线性的,而是非常参差、纷杂。宛如多条意义不明的细线缠饶,织成的一张巨大的蛛网,以无数的困惑黏着沿着文字缓慢前行的无数读者。

「但是……我的手指怎么啦?我刚开始工作,关节就瘫痪了。然而,我需要写作……这不可能!好吧,我重复说我需要写下我的思想:我像别人一样有权服从这个自然规律……但是,不!不!羽笔仍然不动!……」

「马尔多罗的第一支歌去哪了?自从他口中塞满颠茄叶子,穿过愤怒的王国,在一个沉思的时刻让它逃出之后,这支歌去哪儿了?……我们不大清楚。看守它的既不是树,也不是风。道德经过此地,意外地在这些炽热的书页中发现一个刚强的保护人,看见他以坚定、正直的步伐走向意识的阴暗角落和秘密纤维中。科学至少可以确定,从此,那个长着蛤蟆脸的人不再认识自己,经常陷入疯狂的发作,酷似一只林中的野兽。这不是他的错。他在羞怯的木犀草下卷起眼皮,一向以为自己仅仅由善构成,恶的数量极少。突然,我把他的心灵和阴谋暴露在阳光下,告诉他正相反,他仅仅由恶构成,善的数量极少……」

《马尔多罗之歌》里面的很多段落,读者第一次看恐怕都不知要做出怎样的反应,因为我们不太确定作者书写的焦点是什么。看过去只觉六支诗歌里充斥着各种不同视角的话语的弥漫,也充斥着不同文体的描写手法。一会儿像诗歌一样,以异样的字句表现特殊的景物与意象,一会儿,也可能像戏剧、小说一样描写人物的对话,这些对话有时讲到一半可能也不像对话,因为他会开始描述和对话无关的场景和心思,甚至说着另外一个场景中的人物开始讲起的话语。仿佛他有很多话语想说,但彼此之间充满冲突,导致最终话语像是被多种话语层层包覆,失去自己的对话对象,甚至也失去书写的目标。究竟为何要书写?为何要说话?成了这本书内在的焦虑一样,四散在六首诗歌里破碎的话语,成为飘散而难以被解读的意象。

事实上,可能就连作者也不确定自己的书写,最后要追求和抵达的尽头是什么。六支诗歌里,充满着各种困惑地自问自答,且到头来,书写带来的不是美好的完成,不是理想的终点,而是各种对自身的毁灭,让诗歌中的主角一步一步落入邪恶、堕落的思想与行为里,全身像得了可怕的疾病般,任由欲望和各种冲动掌控、燃烧自己,最后走向热烈的死亡。

毁灭和创作之间的关系是什么?是《马尔多罗之歌》不停在触碰的一个主题,且这个主题某种程度上,对应到文中善与恶的议题探讨,也对应到文中对造物主、上帝的反叛思想。某个程度上,《马尔多罗之歌》有着波特莱尔《恶之华》或什至是萨德《索多瑪120天》的影子,充满着对恶与残酷的歌颂,同时也充满着对上帝、造物主信仰的诋毁、批判,并接着写到他对社会、人群的厌恶。

一种厌恶、仇恨贯穿了整部诗歌的中心,针对着控制着人们和社会的各种秩序,然而,在另一方面,整部诗歌也弥漫着一股强烈的绝望与悲剧的宿命感。因为就连主角也发现,即使是他自己也很难挣脱这些秩序的控制和影响。在某一段诗文,他将自己的灵魂比喻成被锁在名为「身体」的刀鞘中,仿佛内心的思想、语言再怎么锐利地刺痛自己,意志也无法将它从自身里抽出,只能一生承受着这样的痛苦。

「是的,我感受到我的灵魂被锁在身体的刀鞘中无法解脱,他无法远离人潮拍打的海岸,以便不再目睹灾难组成的铅色猎犬的表演 — — 他们穿过大屠杀造成的沼泽和深渊不懈地追逐那些人型羚羊。但是我不抱怨。我接受生命如同接受一个伤口,我不允许用自杀来治愈创伤。我希望造物主在他那永恒的每时每刻都凝视着这道敞开的裂缝。这就是我给予他的惩罚。」

古今以来,人们对于「创造」,总是带着歌颂的心态,认为创造是美好的事情。但洛特雷阿蒙的「创作」,其实带有一种对「创造」的反抗。这种反抗,表现在它仿佛最后什么都没有完成的文体身上,也表现在文中他一直强调自己无法创造的现实困境。事实上,《马尔多罗之歌》给人的第一印象,与其说是诗歌,其实更像一连串失序、失去自我、一直在自己身上打转的话语。但正是这样的特质让我们发现诗歌里一直在追寻(同时也在放弃)的「创造」,和一种毁灭的意志有着同源的关系。它即是对自身的毁灭,也是对语言秩序、结构的破坏和越轨,仿佛,在阅读的过程里,《马尔多罗之歌》将我们原本存在的世界和知觉的秩序都瓦解了。

洛特雷阿蒙或许从来不认为自己真的创造了什么东西,因为他只希望自己写下的话语带来的是一种无序,一种充满毁灭感的诗文,试图在这些虚无的话语与感受中,重新挖掘一些不被世俗所认同的美感以及一些能够产生反思和反抗的冲动。他的诗文不是一种看起来已经完成的作品、一种仿佛已经完成的生命,而是如他所说,他的书写只是为了呈现「存在本身的伤口」,因为真正的生命从来不是也无法被完成。诗歌、文学,既不是为了歌颂某些早已成型的东西,也不是为了治愈自己内心的伤口。而是透过语言的精炼,使活着的伤口被文字扩大、深刻地爆发出来,让人明白,书写,是让人学会深入自己伤口的一种方式,并在深入中发觉现实的空洞,感受藏在其中的不满和愤怒,进而点燃和引爆那些仿佛还在打转的话语…… 宛若:

鱼类发出雪崩的声音,潜入浪涛。

这或许也是为何,写于19世纪中叶的《马尔多罗之歌》一直到20世纪后,因为超现实主义运动兴起,才被世人重新认识,并跻身当时诗歌巨大潮流的代表作品。因为洛特雷阿蒙在这首诗歌里要唤起的,其实就和超现实主义运动的诉求类似,要求人要敢于创造自己的绝对现实,反抗并毁灭现实的语言、说词一再套在人们身上的感觉枷锁。

诗歌中的马尔多罗之所以离开自己幸福的家,正是因为他想要逃离平静的生活。

「有个东西在我体内翻腾,我没法解释,现在,什么都让我烦恼……我听见远方有撕心裂肺的痛苦长嚎……热爱生活的理由是什么?马尔多罗,离开这个平静的家吧!你的位置不在这里……」

马尔多罗之所以追求自己的诗歌,是因为他想要离开平静的生活,但对许多在现今喜欢文学的人来说,「文学」却常常成为或象征某种庇护所一样,提供现实的避风港,并给予人们心灵的平静,或者一种鼓励来让人重新面对与适应现实。这恰恰是《马尔多罗之歌》最不想做的事情,甚至可能就是作者最憎恨的事情。对他来说,这世界上最堕落的不是去描写杀戮、奸淫、虐待、丑恶,而是一直反覆强调人生是美好的这种很心灵鸡汤的思想。因为他意识到,创造的潜能一直和创造的痛苦息息相关,但在阅读沦为消费与歌颂艺术欣赏的时代,原本想在书写的交流中召唤的痛苦感或许反而消失了,因为在阅读中,人们想谈论的往往是文学带来的各种「美好」,而不是文学在今天不敢让人面对的痛苦。

「愿大胆的、一时变得和这本读物一样凶猛的读者不迷失方向,找到偏僻的险路,穿过荒凉的沼泽 — — 这些阴森的、浸透毒汁的篇章;因为,如果他在阅读中疑神疑鬼,逻辑不严密,思想不集中,书中散发的致命烟雾就会遮蔽他的灵魂,仿佛水淹没糖。」

洛特雷阿蒙笔下的主角马尔多罗,除了是自己的内在自我外,其实也是在暗指那些愿意阅读这首诗歌的读者们。如同作者在第一支歌对「读者」的呼告,「马尔多罗之歌」,是马尔多罗寻找自己的歌的旅程,也是读者渴望在阅读中找到另一个自我的旅程。但撇开这种浪漫的遐想之外,《马尔多罗之歌》在今天读起来最让人感到恐怖的地方是什么?那或许是,他仿佛警告我们,读者应该让自己逃离平静的阅读、让自己逃离使心灵平静的「文学」和诗歌。

(本文未经询问,不得转载。)

FB粉专: https://pse.is/TCBRA

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…