葉克飛:一代知識分子的愛與死—— 寫於傅雷夫婦與陳夢家的忌日

1966年9月3日,傅雷夫婦因不堪紅衛兵的批鬥凌辱,在上海江蘇路284弄的居所內自縊。同日,古文學家、考古學家陳夢家於北京家中選擇了同樣的赴死方式,這次,他如願了——在之前的8月24日,他已經寫下遺書,並試圖吃安眠藥自殺,但因藥量不足未能死去。那年的8月24日恰是農歷七月初九,「新月」乍現,陳夢家這位當年的新月派詩人,曾在青春激昂時寫下「新月張開一片風帆」,他斷斷想不到,多年後,他會在新月之夜選擇赴死。

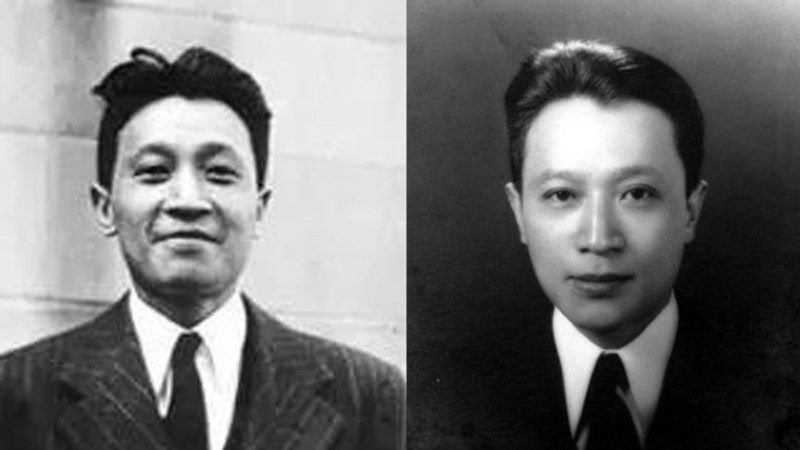

(資料圖:文藝評論家傅雷(1908.4.7—1966.9.3)。編輯配圖,圖片來自網絡。)

傅雷夫婦自殺前寫下遺書,將存款贈予保姆周秀娣,作為她失去工作後的生活費,還在遺書中寫明「她是勞動人民,一生孤苦,我們不願她無故受累」。又在一個小信封里裝入53.50元,寫明是他們夫妻的火葬費。他們一向如此溫厚,至死不改,哪怕受盡了凌辱,見識了時代與社會之惡。

也曾見過陳夢家的照片,英俊帥氣,堂堂美男,與知性美麗的夫人趙蘿蕤確是佳偶天成。趙蘿蕤是翻譯家和比較文學家。其父趙紫宸是學者,曾任燕京大學宗教學院院長。她從小接受美式教育,又有家學的中文底子,古文學修養極深,同時擅長英語與鋼琴,先後就讀於燕大中文系、英文系和清華外國文學研究所,又於美國芝加哥大學獲文學碩士、哲學博士學位。她二十歲出頭時便翻譯了艾略特的《荒原》,一舉成名。可這對璧人,卻在1949年後的歷次運動中備受摧殘,1951年思想改造運動時,陳夢家便遭猛烈抨擊,反右時更是成了史學界五大右派之一,文革時不堪殘酷批鬥,自縊身亡,趙蘿蕤亦精神分裂。

(資料圖:詩人、考古學家陳夢家(1911.4.16-1966.9.3)。編輯配圖,圖片來自網絡。)

溫厚、優雅、善良、知性,這些美好的詞彙,卻在那個時代里成了被一一摧毀的對象。

傅雷和陳夢家並非枯坐書齋、不問世事的書呆子。1951年,陳夢家的芝大同學巫寧坤從美國回到北京,曾借住陳家。1990年,巫寫下《燕園末日》一文,其中提到,在燕京大學被撤前不久的一天,校園裡的大喇叭廣播突然通知全體師生參加集體工間操。陳夢家憤然說:「這是1984來了。這麼快!」那時,他已讀過奧威爾的《1984》,那是極權社會的最好預言。傅雷則在1950年6月27日給黃賓虹的信中寫道:「方今諸子百家皆遭罷黜,筆墨生涯更易致禍,懍懍危悚,不知何以自處。」顯然也對山雨欲來風滿樓的政治恐怖心有所感。

清醒至此,卻在劫難逃。

傅陳二人都曾被打成右派,這顯然與他們的性格有關。陳夢家年少成名,才氣過人,又有詩人氣質,極愛針砭時弊。早在思想改造運動時,陳夢家就對那群把持學校的老革命表示不滿,認為這群人近乎文盲,土到掉渣,結果遭猛烈批判。院系調整時又被調離清華,轉赴社科院考古所。考古所所長尹達在學術上毫無貢獻,但卻是當年延安的老革命,陳夢家便批評學術界「外行領導內行」,他也反對政治掛帥。這些在當年都是大逆不道的言辭。因為在甲骨文研究上造詣極深,出版專著後獲得巨額稿費,陳夢家早已讓某些人眼紅。反右時,早年研究甲骨文、後來轉投政界成為高官的某文人授意學術界,必須對陳夢家進行批判,翦伯贊和唐蘭等紛紛響應,落井下石者眾多。

可悲的是,翦伯贊在文革時亦難逃一劫,夫妻雙雙自殺。還有一些力求上進的小年輕,借機表現,撰文批判陳夢家的著作,認為陳夢家認識不清,沒有用馬列主義歷史觀武裝自己。一時間,小丑雲集。至於傅雷,也因直言而遭批判。夫人朱梅馥曾在給傅聰的信中提到,作協先後開了十次傅雷批判會,三次做檢查都未過關,大量誣陷與造謠使傅雷近乎崩潰。

到底是什麼在摧殘這一代知識分子?

最大的惡魔當然是那個時代。極左思潮下,外行領導內行、政治掛帥,這些如今看來荒謬至極的觀點都是「真理」,沒有就事論事,沒有學術討論,只有站隊,只有政治是否正確。對於有良知的知識分子來說,這樣的選擇太難了。同時,有獨立思考能力的知識分子,往往可以像陳夢家援引《1984》那樣洞悉極權本質,這恰恰是某些人最為懼怕的。

知識分子中充斥著一些投機者也是一個原因。那一代知識分子確實風骨猶存,但也有那麼一些人,在政治動蕩中早已慣於投機,成為牆頭草一般的風派人物,並在1949年後扶搖直上,成為極左打手。還有一些人,在運動中為求自保,大肆批判他人。

面對這一切,傅雷和陳夢家都選擇了死。

陳夢家的死是一種無聲的抗爭。「紅八月」最盛時,北京動蕩不堪。史家王友琴曾記錄,僅僅在陳夢家試圖吞食安眠藥自殺的那個晚上,考古所旁的東廠衚衕就至少有6個居民被紅衛兵活活打死。「拷打從下午一直延續到深夜,在用棍棒皮鞭打個半死之後,將人綁於葡萄架或小樹上,再用燒得滾沸的開水往被扒光衣服的人身上澆,其中有兩位婦女於沸水澆灌中‘像殺豬一樣’哀嚎不止。鄰居們說,被折磨的人那淒厲的慘叫在夜空中回旋,久久不散。有的鄰居不忍聽聞又感到救助無力,只好用枕頭捂上耳朵以減少精神刺激。天明時分,火葬場的大卡車開來,將橫七竪八,一具具呈血蛋狀的屍體運走。」

陳夢家的弟弟,中科院院士、地質學家陳夢熊也曾回憶:「聽到哥哥出事了,我就急匆匆地趕到離陳家較近的北京隆福醫院,只見哥哥躺在病床上,奄奄一息,不省人事,醫生正在搶救。我看了哥哥又回到錢糧衚衕,去看嫂子怎麼樣。紅衛兵小將正在院子里,對嫂子趙蘿蕤又打又罵。趙不能前去丈夫的病床前照料,遭受著心靈和肉體的雙重折磨。紅衛兵們突然見到一個前來探望的陌生人,當即把我抓起來審問。當得知是陳夢家的弟弟時,如獲至寶,把我押到院子中間,與嫂子並排跪著,一同接受皮帶的抽打,兩人被打得傷痕累累。領頭的紅衛兵似乎還不過癮,下令用皮帶的銅頭抽砸——這是文革中紅衛兵使用的最凶狠的一招,只要銅頭砸下去,受害者必皮開肉綻,頭顱開花。未砸幾下,我與嫂子趙蘿蕤的頭皮已是鮮血四濺,四處開花,我那天穿的白色襯衣被血水浸泡成黑紅色。未久,我與嫂子都相繼昏死過去了……」

而對於優雅的趙蘿蕤而言,更讓她悲傷的也許是在北大校園遭批鬥時的一幕,第一個衝上來扇她耳光的是當年燕大的一個助教,也是她的得意女弟子。

陳夢家留給這個世界的最後一句話,是「我再也不能被他們當猴子耍了!」

傅雷也曾說過一句話,表露死志。那是文革前夕,他對周煦良說:「如果再來一次1957年那樣的情況,我是不準備再活的。」

施蟄存也曾回憶他最後一次前往傅宅的情形,那是1966年8月,住在附近的他自然也難逃文革之劫,在遭遇了一場批鬥後,他想去看看傅雷的情況,「就在一個傍晚,踱到他門口去看看。只見他的門口貼滿了大字報,門窗緊閉,真是‘鴉雀無聲’。」之後沒過幾天,就傳來了傅雷夫婦自盡的消息。

傅雷夫婦死後,按當時慣例,「自絕於人民」者不能保留骨灰,與傅家素不相識的文學青年江小燕自稱傅雷乾女兒,冒著巨大危險要回骨灰妥善保管,並給中央寫信為傅雷鳴冤,結果吃盡苦頭。文革後,傅聰找到江小燕意欲報答,江小燕只接受了一張傅聰音樂會門票,音樂會結束後翩然而去。這是這個悲慘故事裡唯一可見的溫情。

陳夢家死後,趙蘿蕤孤獨走過餘生。晚年的她仍潛心著作,卻難見笑容。1979年,考古所為陳夢家舉行了追悼會,進行平反。那年的第一期《考古》雜誌還登載了追悼會的消息,其中寫道陳夢家被「林彪、‘四人幫’反革命修正主義路線迫害致死」,原來,「路線」這個東西還會殺人。

白先勇在談到《現代文學小說選集》時曾說:「他們(指選集收入的33位台灣作家)對於社會以及個人有一種嚴肅的關切……六○年代,反觀大陸,則是一連串文人的悲劇,老舍自沈於湖、傅雷自戕、巴金被迫跪碎玻璃、沈從文消磨在故宮博物館,大陸文學一片空白。因此,台灣這一線文學香火,便更具有興滅繼絕的時代意義。」

幸哉,還有這一線香火。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐