瘟疫、政治与李森科主义:90年前一场政治操弄科学丶科学媾合政治的大戏如何关联到现实

在一个对精神世界和知识生活都被全面掌控的国度,科学亦不可能无拘无束。科学理论的正确性,不能依其是否能给出政治领袖期望的答案而判定。--Charles A. Leone, "Lysenko versus Mendel," Transactions of the Kansas Academy of Science, 1952

一场新冠病毒,才让人们知道“瘟疫”原来真的没有那么单纯,瘟疫的“病”原来可以表现的五花八门。病毒肆虐与否要看它是否“有政治意识”,绝不可能影响地方“两会”的胜利召开;病毒是否人传人要看地方官僚给不给疾控中心知道;病毒源头在哪要看中美关系到了什么地步;杀不杀得死病毒,要看钟南山有没有给双黄连背书;台湾能不能参与WHO要看其科学家的网路信号能不能听得到RTHK的记者问题;方方的日记真实与否,要看要看作者是不是当了汉奸。

这一切不禁让笔者忆起了一位曾经在共产国家历史上叱诧一时的“伪科学家”李森科(Trofim

Lysenko ),这位李先生是位前苏联的植物学家,一度成为了上世纪社会主义国家阵营中遗传学的领军人物,曾几何时,他在中国的受欢迎程度堪比近日我们常谈的“德赛”先生(世卫总干事谭德塞)。早在90年前,更已经上演了一出惊世骇俗的政治掌控科学丶科学媾合政治的戏码。

生于乌克兰一个农民家庭的李森科,1925年毕业于基辅农学院,后在一个育种站工作。1930年代后期,李森科以种子“春化处理”研究步入科学界。所谓「春化现象」,是指种子经过低温处理後,才能由「营养生长」阶段,过渡到「生殖生长」阶段,而其中通过後天因素改变先天特徵,成为了所谓李森科遗传学的关键。李森科认为环境本身塑造了植物和动物。他宣称,把它们放在适当的环境中,让它们暴露在恰当的刺激下,你就能够几乎无限度地改造它们。

为了达到这一目的,李森科开始“教育”苏联的农作物在一年的不同时间里发芽——通过各种实践,包括在冰冷的水中浸泡它们。接着他宣称,未来几代的农作物将会记住这些环境暗示,即使没有得到处理,也能够继承这些有益的特性。根据传统遗传学的说法,这几乎等於我们割掉每一代牛的耳朵,总有一天能培养出一种不长耳朵的牛。李森科甚至称能够在饥寒西伯利亚种植橘子树,化枳成橘。他还承诺将在全国范围内提高农作物产量并将苏联空旷的内陆地区改造成“塞上江南”。

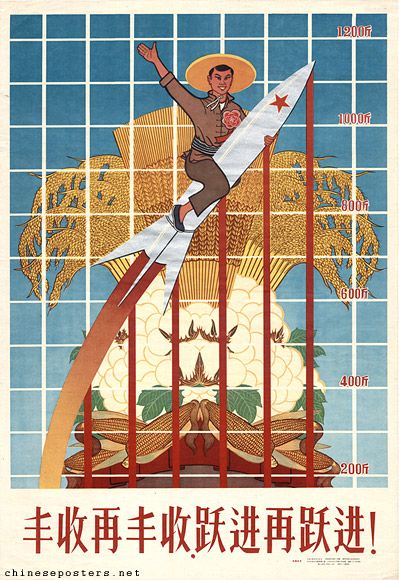

这些主张正是在大饥荒爆发时苏联领导人急於听到并应用到的。再加上李森科阶级出身贫寒,“土地赤子”丶“赤脚教授”的形象完全符合当其时苏联喉舌的宣传口径,很快便成为了苏联社会主义建设的模范科学家。他自认为能够将苏联国家的粮食产量大幅度提高,而那些笃信西方理论的遗传学家却只能推测果蝇的眼睛颜色。在20世纪20年代末和30年代初,斯大林在李森科的帮助下建立了一个灾难性的实现苏联农业“现代化”的计划,迫使数以百万计的人加入国有集体农场,却仍导致了大面积的作物歉收和饥荒。不过但当时领导人只认为是未找到「操控环境」的有效方法,而不是质疑理论本身。

这种荒诞不经理论并未能通过科学的实验来证明,压抑和愤懑只能转而由经典的苏联式笑话来宣泄:“既然不长耳朵的牛可以培育成功,为什麽每个女性生下来还有处女膜呢?“;而民众更因此生发出了“李森科主义”的伦理梗:生孩子这事儿也讲阶级觉悟,如果孩子长得像父亲,那就是用资产阶级的遗传理论生出来的。按照我们无产阶级的“李森科遗传学”,孩子长得应该像与母亲共同劳动的同事老王或者老李才对。——当然笑话总归是笑话,改造人种固然夸张,但是将民众改造成为新社会人却是李森科理论能够大行其道的另一个原因。

李森科把握住了列宁所言的“政治正确”,他更假借苏联果树栽培育种家米丘林之名,将米氏的实践成果“嫁接”社会主义哲学“包装”成为“米丘林理论”招摇过市。他演绎出的思想也暗合了马克思主义的“人定胜天”论。学者Edward Megay曾提到,根据李森科对遗传学的理解,政治家也可建立一个「正确」的环境,几代之後,人类就会逐渐演化为新的马克思主义传人。对大自然的後天改造意味着苏联人可以用他选择的方式来改变世界,这无疑让斯大林心动不已。

1930年代中期,李森科得到了斯大林的大力支持,1938年一跃成为列宁农业科学院院长,1940年担任苏联科学院遗传研究所所长。他其後将西方遗传学定义为“反动的丶资产阶级的”,并配合苏联70万人遭处决的“大清洗运动”打击学术对手,单单全苏植物育种研究所,受到迫害的生物学家就比纳粹时期德国所有被迫害的生物学家总数还要多。

直到1965年,李森科才因为一系列的粮食短缺而下台,足足令苏联的遗传学落後了西方数十年,其流毒更遗祸同时代许多社会主义国家,比如中国。当年,20多岁的袁隆平就曾数年如一日的深陷在李森科主义里无法自拔。他便乐此不疲地将月光花嫁接到红薯上丶西瓜嫁接在南瓜上,番茄嫁接在马铃薯上,期望能将这些“新物种”的遗传优势传递给後代。而结局当然是数年大好青春的虚掷。

更加痛苦的,是那些曾经留学西洋的知识分子们。虽然李森科主义在50年代中期已经日趋没落,但是在全盘苏联化的中国,对知识分子的“思想改造运动”却正如火如荼,他们被要求学习“服务人民丶唯物主义和辩证法思维”,纠正“从英美学来的错误观念”。很多领域的学者都被迫放弃切实的正确理论而转去遵守那些他们明知是错误的说法,对於遗传学界来说,就意味着要严厉批判孟德尔遗传学和达尔文自然选择理论,转而歌颂苏联的米丘林理论丶李森科主义。有一位原武汉大学的生物学教授曾经在哈佛大学进行过多年的学习和研究,他为此感到羞耻,并认识到“只有运用马列主义丶毛泽东思想和米丘林理论,才有可能有为人民服务的中国植物科学。从此,基因理论丶染色体都成爲“禁忌”,避而不谈,西方正统遗传学派的学者都成爲被围剿对象,有的甚至失去工作。

其中最着名的是“中国遗传学之父”李景均的去国。李景均1932年考入金陵大学农学院,主修农艺,正如他自己说的,“是深受晏阳初和梁漱溟的乡村建设工作的影响”,那正是当时有志之士所探索的一条救国道路。其后赴康乃尔大学攻读遗传学和生物统计学博士学位。他在战火纷飞的1941年回国,1946年至北京大学任教,并任农学系主任,成为了北大最年轻的一位系主任。

然而到了50年代,学术界也开始一切照搬丶照抄苏联模式,米丘林丶李森科的“新”遗传学成为了必修课,在1949~1959年的短短10年间,宣传“米丘林学说”丶“李森科物种理论”的苏联期刊被大量翻译丶刊印和发行。据不完全统计,在中国出版的有关米丘林丶李森科的着作丶杂志丶报纸就多达320多种。“旧遗传学”(摩尔根遗传学贬称)被扣上“唯心的丶反动的丶资产阶级的”帽子被迫取消,而坚持摩尔根遗传学的李景均也被扣上了亲美反苏的政治帽子。无奈之下,李景均从北京辗转广州丶香港,最终赴美受聘于美国匹兹堡大学公共卫生研究院。临走之前,他只是给学校领导留下张字条:身体欠佳,请假数月,请勿发薪。

有极端厌恶李森科的人,将他冠以「20 世纪杀人最多的科学家」,不但是因为他在苏联乘着斯大林“大清洗”的东风,让他的学术对手丢掉饭碗丶放逐西伯利亚丶投入监狱丶甚至被残忍迫害,更导致了苏联长时期的丶造成上百万人死亡饥荒;当他的理论输出中国,便变形成为了“反右运动”和“大跃进”的重要基础负面影响可谓深远。

然而历史上很多我们认为遗憾的丶错误的丶不可复制的“意外”,却总是不期然的一再回溯并发生着。近些年,俄罗斯科学界便出现了对李森科主义历史地位的“再思考”。越来越多的文章开始重新审视李森科主义,甚至为李森科的错误科学观点正名。起初是一些与生物学或者科学史无关的人撰写支持李森科主义的文章,后来一些具有生物学丶农学或医学学位的科学家也加入进来。李森科的前博士生Petr Kononkov在《两个世界,两种意识形态》(Two Worlds,Two Ideologies)一书及其文章中,把李森科置于西方与苏联/俄罗斯的意识形态之争的背景下,将李森科想象成为一名真正的爱国者和超越时代的伟大科学家,其科学理论与农业实践需要最为契合。他认为,在国家一穷二白的困难时期,李森科的科学创新是为了解决饥荒粮食短缺问题,并将李森科的反对者称为“叛国者”。按Kononkov的说法,李森科主义符合俄罗斯的地缘政治利益。相似地,莫斯科大学教授Anatoly Shatalkin则把李森科的遗传学理论当成政治和意识形态话题来讨论。——这种说法是不是很眼熟?尤其是在当下民族主义狂热的中国,叫做“给外国势力递刀子”。

对于香港国际关系学者沈旭辉来说,李森科主义的回潮并非意外,他甚至提到过在民族主义结合了最新资讯科技的中国,“一度成为全国共识的「文革是悲剧」,现在也开始被重新评价;要是「大跃进」未来也像李森科主义那样被重新阅读,也不会太令人意外。””——这次疫情似乎成为一个非常合适的文本去验证他的观点。

在内地群起批斗作家方方的浪潮中,所卷起的起底文化丶“里通外国”的指控丶假消息的泛滥令沈产生了对“文革2.0”形态的担忧。他认为内地在疫情泛滥之下,没有任何足以制衡政体的力量,但人民的不满依然需要宣泄,当权者通过导引群众不满向某个维稳方向丶针对部份精英阶层丶以外国势力来当作一切不可解危机的替罪羊,貌似由下而上丶其实却是由上而下诱发的“文革2.0”自然会出现。“当下中国民族主义结合了最新资讯科技,创造了一个非常厚的同温层,文革特徵不少在网络社会发挥得更淋漓尽致,反过来也制约了政策应有的弹性,自然令人担心。”他认为在未来世界,很可能已经没有像从前一样对真相的客观定义。在后真相时代,互联网演算法配合fake news,会令同温层内的受众对教义更深信不疑。“由於先进科学不可能为一般人理解,霍金的理论和圣经预言对一般人而言其实没有分别,也很难falsify(证伪)。”未来充满意识形态对立,世界充满decentralized 的小圈子,或将成为常态。

虽然未必完全妥当,但是将中医这个话题在此提出来也绝不离题。本次新冠肺炎爆发後,中国官方便大力推崇中医的效用,习近平在各类会议和视察中多次提及中医药,明确要求「坚持中西医并重」「坚持中西医结合」「坚持中西药并用」。中国国家卫健委从1月22日发布的第三版诊疗方案中,开始加入中医方案。在第五版中给出了定性,称新冠肺炎属於中医疫病范畴,病因为疫戾之气。其後,新华社及《人民日报》更刊出报导“加持”双黄连口服液,称“可抑制新型冠状病毒”,於是除正常供人的双黄连口服液外,就连网购平台上的兽药黄连素和「双黄莲蓉月饼」都被买光,而制造双黄连的医药企业股价则成倍飙升。其後,广东也出现中药"肺炎1号方"治疗新冠病人,其後被澄清只适用於轻症患者。近期瑞典政府更禁止了中国力推的“连花清瘟”胶囊入境。

新冠疫情,也让由来已久的中医之辩上升到了国际层面,批评者认为,中医不经过像西医一样的临床实验,其安全性和疗效难以服众。中医的支持者则认为,中医历史讲究辩证体系,因此无法对标美国标凖。而检验药物的有效性的方法是随机双盲试验,即设立对照组丶参试者随机分组丶参试者和试验人员都不知道参试者服用的是药物还是安慰剂。而讽刺的是,在美国坚持医药学临床实验使用双盲机制的,竟然是李景均。在美国,李景均将自己的研究领域从农学转向更广阔的遗传学和生物统计学。而那个时期恰是人类正在尝试利用化疗药物杀灭癌细胞,而他所力推的“双盲实验”很大程度上保证了临床实验的客观公正性。

李景均在当下的中国会怎麽说,又会面对什麽呢?——和他当年去国之时也许并无分别。湖北医师余向东便因为“诋毁国家防疫政策丶攻击中医中药,损害党和政府的形象”而被丢掉了工作。他本人经常发表与医学相关的科普文章,更免不了质疑中医。疫情期间,余向东投入防疫工作,也发文批评防疫政策,质疑医界选用几项治疗患者的药物,缺乏临床实证。在“中西医结合治疗”的主旋律中,余向东的言论显然是格格不入的。因为除了科学本身,还有企业既得利益丶传统文化地位丶甚至还有中美角力丶民族复兴的大帽子,WHO尚且删除了「传统医药」对新冠疫情的疗效表述为「可能有害」的表述,余向东区区一个医生又怎消受的了?

李森科主义带给我们的启示是多方面的,他有着政治凌驾于科学丶官僚意识形态干涉科学和知识世界的警告;也有着个人机会主义者在钻营政治动向丶见风使舵在争论中扶遥直上的“励志”故事;但是也如学者Helena Sheehan所言,”这是一场反映时代气质,摸索现实问题中发生的运动……而解决大量复杂问题的程序,因为简单口号和强加的行政命令而短路。”——这只不过是与大时代下其他悲剧平行的其中一场悲剧而已。而在民族主义丶经济利益丶资讯科技这些元素粉墨登场丶大行其道的时代,也许,更多相似的悲剧还没有展开。

原文载于《歪脑》:https://www.wainao.me/wainao-reads/COVID19-politics-and-the-revival-of-Lysenkoism-01062021

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐