當我們在談「中東議題」時,是在談論什麼?

❏ 《後綴》編按:

目前「成為你的第一讀者」系列,《後綴》的重點放在:介紹這位市民「在關注的事情?」、「如何關注?」、「為什麼關注?」 有位市民的文章,常讓我想起如此觀念: 如果我們今日對「不公不義的事」態度事不關己,明日當「不公不義的事」來侵門踏戶時,又怎能期待,誰會來關注我們呢?

藝術家關心對象的途徑、討論議題的方法,也包括「虛構故事」,例如電影《巴勒斯坦之子》(Palestine)。

「電影描述一位住在西岸地區的以色列士兵,哈伊姆,在一次開車自撞圍牆的意外中喪失了記憶,在恍神遊走的途中,被圍牆另一端的巴勒斯坦居民發現並帶回社區裡照顧。社區裡的一個婦人,阿絲瑪罕,堅持哈伊姆就是她被關進以色列監獄十多年的兒子,於是就將他帶回家中繼續照顧......」摘自〈愛,仇恨,與塗鴉的那道牆(愛與傾聽篇)〉

為何人們披上文化的外皮,卻反而淪為野獸般自相殘殺了呢?血腥會是文明的味道嗎?直等到喪失記憶,才有理解或和解的契機?

而@無盡的旅程 再以這些(和中東衝突議題相關)創作作品(歷史紀實、小說、電影、紀錄片、歌曲、詩集.......)為討論對象,寫出「愛,仇恨,與塗鴉的那道牆系列」,反覆追尋探問自己究竟真正關心的是什麼?(又為何是沿著創作作品思考問題呢?)

以上全是主編擅自的詮釋,我們來聽聽作者怎麼說。

❏ 前言:

常說自己是馬特市沉默的邊緣人,怎麼也《後綴》了? 當Jeger傳訊來邀稿,我本想來個「已讀不回」,可一想起前陣子馬特市在NFT狂熱潮時,進度慢好幾拍的我,終於學會了一些皮毛,弄好了錢包,搞定了Opensea的帳號,然後就剛好看到Jeger在贈送作品,根本完全還沒讀過他任何一篇文也沒互動過的我,就這麼厚臉皮的跟他要到了我的第一份NFT收藏品。 讓我跟新時代聯結起來的這份恩情,如果用「已讀不回」來報答,這實在是太說不過去了,所以就算我自覺自己實在是個很難聊的人,底蘊也不夠深厚,沒甚麼可挖出來貢獻,但還是硬著頭皮上陣了。

當我們在談所謂「中東議題」時,指的是什麼?

對我個人來說,就是戰爭。

「波灣戰爭」、「兩伊戰爭」、「以阿戰爭」、「敘利亞內戰」、「葉門內戰」。

我腦中一下子蹦出來的就有這麼多,而且這些全不是彈指就結束的戰爭(是說,我真心覺得薩諾斯是笨蛋,應該一個彈指就把人類全滅了才對!),中東的戰爭,一次兩次三次的,無止盡似的,停了又打,打了又調停,然後又繼續打。

像我比較關心的「以阿戰爭」,從20世紀中就這麼斷續的打進了21世紀,真的是讓人看得心好累。

請問你如何獲得「以巴衝突」的相關訊息?

我也都是從新聞媒體裡得知的。

較大型的衝突,新聞通常都會報,但除非規模大到死傷慘重,不然都不會被當成主流消息不斷報導,我是因為注意習慣了,個人雷達就比較會偵測到這類的新聞。

我也有追蹤一些像是「解放巴勒斯坦(free palestine)」之類的社媒,裡頭訊息就更多了,小型地區性的抗爭,衝突或(非法)逮捕,這樣的消息便時不時就會被放上來。

但我必需很老實的說,這些消息你看多了是會麻痺的,從一開始的感同身受,義憤填膺,到後來只會剩下「啊,怎麼又來了,以色列人真過份」這樣不輕不重的平淡反應了。

看起來你是站在巴勒斯坦這邊,為什麼?

似乎是這樣,人或多或少都有著「同情弱者」的傾向。

可我每回讀到,歐陸猶太人被迫害屠殺的那段歷史時,對以色列國那些蠻橫的行為,也還是會生出某種退讓式的理解與容忍(說容忍似乎也不太對,我畢竟是個不相干的人,這忍不忍輪不到我來說。)

而且也許有人也會質疑甚麼是「弱者」,「哈瑪斯」都被認為是恐怖組織了,這樣還算是弱者嗎?

還是要再次強調,我真的不是甚麼「中東問題」專家,我只是對那裡有著多一點的興趣,所以才想著藉由寫文的方式,慢慢的,一篇篇的從讀過的歷史書裡、小說裡,看過的電影裡、新聞裡,這些文字影音裡梳理出那糾葛好幾世紀的以巴情仇。

為何會特別關注這些議題,包括「白色恐怖」?

我想還是因為電影,因為書吧。

我們這一代(40多歲這個世代),約莫就是成長於那戒嚴時,高度去政治化與解嚴之後,民主蓬勃發展的那段糾葛最深的時期,懵懵懂懂,畏畏縮縮,卻又總意識到有某些跟教科書裡,跟我們認為的不太一樣的東西。

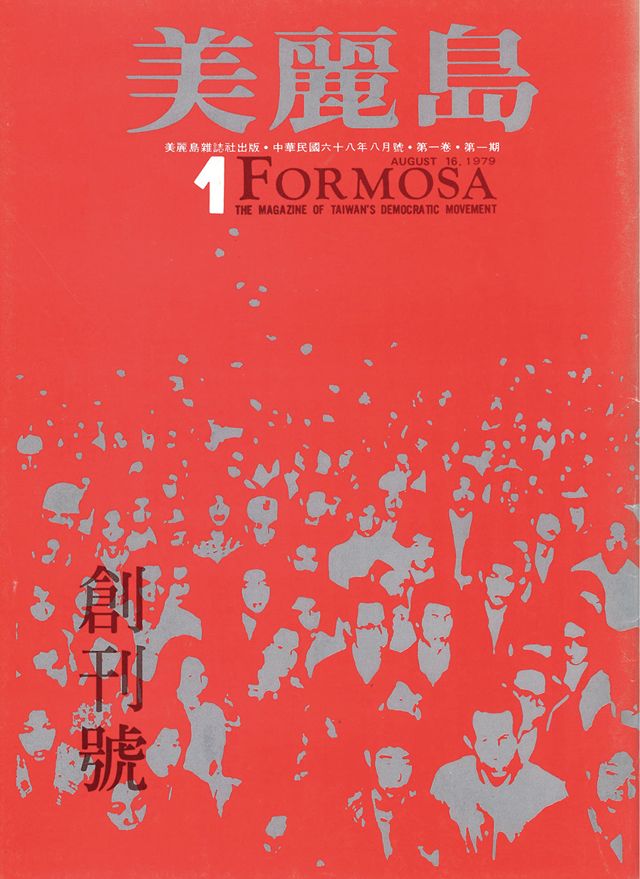

對於孩童時的事,我記得的很少,但有件事我不知為何就是一直沒忘記,那是有次我們一家人出去吃飯,是一家快炒小館子,坐滿了客人,本來人聲沸騰,鬧哄哄的餐廳,突然安靜了下來,我看到有個人拿了張傳單給我爸,然後還有其他桌的客人,我好奇的靠了過去想看,只看到好似印了張有人流血倒臥著的模糊照片,然後因為我爸已經把它揉起來塞進口袋,上頭文字寫了甚麼,我就沒看到了。

「是那美麗島啦…...」,隔壁的客人窸窸窣窣的說著。

那是這個島那段隱諱的歷史,第一次進到我的認知裡,但那時的我還太小,也還沒意識到我一直被謊言與神話餵養著。

我好像廢話太多了(現在快轉),總之我會對這些社會,政治,國際議題有興趣,起因在於我想要逃離現實。一直唸書,一直當好學生,好累也好煩。

所以高中之後,我開始常翹掉補習,甚至翹課,開始將自己丟進電影跟書本的世界裡,我高中的好友也開始分享她手邊的閒書給我看,有些是她唸大學的姐姐借給她的一些黨外雜誌刊物之類的,我就是這麼為了逃離「現實」反而認清了「現實」起來。

從「悲情城市」,到「牯嶺街少年殺人事件」,到「超級大國民」,就這樣一點一點的認識對我來說很陌生的台灣。

至於我在馬特市上常寫的以巴問題,對於中東的特別關注,則是開始於那本很紅的小說,「追風箏的孩子」,一旦開始有了興趣,相關的電影跟書我便會開始追著看,漸漸的也就把感情給放進去了,看著新聞,跟著擔憂,跟著憤慨,跟著感同身受了起來。

那你曾經參與過最政治的事是?或是有想過,到中東從事志工、記者之類的工作嗎?

「我們每天都活在政治裡呀,每天都在參與政治,柴米油鹽,你喝的水,你呼吸的空氣,你腳上踏的那塊土地全都是政治啊。」

這是我在臉書裡寫過的話,在現實世界裡,我該算是朋友同事眼中的政治魔人吧,不過我們家大王(我先生)說我是「批評的多,參與的少」的那種半調子。

雖然有些不服氣他這麼說,可我真的是隨著年紀漸長,跑現場的衝動也就逐漸薄弱了。

你問的政治活動應該是指像「318學運」這樣的吧?我其實參與最深最多的比較是像環保,勞工,農民這類議題的抗爭活動。

知道吳音寧,楊儒門,還有後來的農陣嗎?

我受他們的影響非常深,所以有一個時期我非常投入在這類的議題裡頭。

這要說又會扯太多了,這裡就講個有點瘋狂好笑的事就好了。

有次為了一起土地徵收抗爭事件,我跟著農陣辦的活動跑了現場抗議,回家之後還是一股氣沒法消,就把抗爭現場帶回來的標語甚麼的拿去貼在了當時某高官家的大樓電梯裡。 大王的家人同住在那棟樓,所以我進得去,結果隔天我公公又氣又緊張的打來說,警察還是國安人員跑去調錄影說是看起來像「你家媳婦」貼的。 那次之後,我進大王家的大門卡就暫時被我公婆給沒收了,過了大半年才還給我,我是沒差啦,反正剛好有個藉口可以少去。 倒是大王早已習慣了我的暴衝,老神在在的說:「只是貼點東西而已,又不是去砸了他的車,沒事啦,反正我爸也跟那個國安警察否認到底了。」

至於去中東當志工,我還真的有想過,但我就是想得多,付諸行動的少,不過就算不做志工之類的,我是抱定決心這輩子絕對要去一趟以色列,如果可以我也想進去西岸地區看看。

寫到這些,我想推一下三本書,吳音寧的《江湖在那裡-台灣農業觀察》,楊儒門的《白米不是炸彈》,還有關於六輕的攝影紀實書:許震唐跟鐘聖雄的「南風」,這三本書讓我對於我們生活的這個島有了更不一樣的感受與認識,

對了,還有一部紀錄片「無米樂」,這部紀錄片是把我從自己的舒適圈給拉進了抗爭憤青圈的重要關鍵。

在2002年左右,台灣加入了WTO世貿組織,而在當時最先受到影響的該是農民了吧,政府開放國外稻米的進口,這就是白米炸彈事件的導火線。 楊儒門因為炸彈事件入獄後,民間開始了聲援活動,因為WTO也同樣受到傷害與影響其他國家的農民,也透過組織來聲援,加入活動,美籍歌手與社會運動家Jim page還專程飛來台灣探視楊儒門。

有段他與楊在監獄裡的對話,至今只要提到這個炸彈事件,仍常常會被提起引用,透過翻譯,楊儒門問Jim page:「你為何支持弱勢?」

Jim page是這樣說的:「有人站在許多人的上面,使那些人成為弱勢(underdogs)。如果你不做些什麼,你也成了站在這些人們上面的共犯。」

那時楊儒門對著探視他的Jim豎起了大拇指。(陪探監的人轉述著)

Jim page 後來還將此事寫成了一首歌,一首叫做「白米炸彈客:楊儒門」的歌曲。

你覺得關注白色恐怖(獨裁政權?)和戰爭,是同一件事嗎?有相同的本質內涵?為什麼 ?

說實話,我並沒有特別關注戰爭,只是我關注的那個地方,碰巧戰事頻傳而已。

這些事有沒有相似的內涵本質,也許有吧,就是都有著對人的毀滅與剝奪,生命,情感,思想,還有意志。

不過,這裡我想岔開說些別的,那是我在讀白恐的書時所蹦出的一些省思。

在那些政治受難者裡,也存在著一些曾經是情治政府單位裡的鷹犬,他們曾經是審判者,是無所不用其極的逼供者,用刑者,劊子手,可在那個詭譎的年代,可能只因為一個派系之爭,就成了階下囚,所有他曾經施在別人身上的殘酷手段,這會兒全落到自己身上了。 有些最後也背著莫須有的罪名就這麼被槍斃了,我讀到這些記事時,心裡竟有種殘酷的「痛快感」,覺得他們全活該去死。

可靜下心想時,卻又會有些矯情的想說,他們也是受冤屈而死,一樣是被無故的剝奪了性命,我這樣大聲叫好是不是太意識型態作祟了。

真的我就是「賤人矯情」,該死就是該死,這不就報應嘛,想那多幹嘛。

(這段會不會太尖銳了,你可以斟酌刪掉)

如果外文能力不佳,又想關注中東議題,有推薦的媒體或網站嗎?

若是中文的話,我比較常看的有BBC中文網、RFI(法國廣播)中文網,還有其實聯合國也有個中文的新聞網站,搜尋以色列、巴勒斯坦,或中東這些字眼,便可看到很多即時的新聞。

台灣的獨立媒體「報導者」,它們也有許多關於以巴衝突的好文章,進網站搜尋「以巴衝突」便可找到。

還有也可以去追蹤張翠容(Susanna Cheung Chui Yung)的臉書,她是位香港的新聞工作者,媒體總會稱她為華人圈著名的戰地記者,她有好幾本關於中東地區的採訪紀實書,也曾幫天下等雜誌寫過專欄,網路上都可搜尋的到。

說到這裡,我一定還要推一下,在馬特市裡我最喜愛的作者@fide ,她寫過一系列關於鴉片戰爭的文章,在後頭幾篇沿著史實順便談到了上上世紀的阿富汗戰爭,那幾篇文真的很值得一讀(其實她的文章每篇我都想推,雖然我承認她有些文實在太有深度,我真的讀不太懂,但我真的是超愛她的,還是說迷戀她才對),那樣嚴謹考據的文章,實在不是我這種從新聞,電影,雜書裡西拼東湊出來的休閒文可以比擬的。

在Matters,我知道還有兩個人比我還適合聊中東。

@Stacy 是社工,派駐在約旦。

@MaryVentura 曾在以色列住過,她寫過幾篇關於以巴的文章,比我那些寫電影之類閒嗑牙文深入且真實多了。

為何是「沿著創作作品思考問題」?

因為真實世界裡我無法實際體會(或說我比較難真的到那現場,真的親眼看到,親身感受到)那塊土地正在經歷的衝突,我只能藉著這些作品去了解,去認識。

這個圍牆系列我曾經停寫過,會停下來不寫的原因,有部分是因為我讀了fide寫給我的那篇文章:〈不要叫我恐怖分子〉,我很愛那篇文。(可以幫我關聯一下嗎?雖然我有點覺得那是fide寫給我的私人情書,捨不得公開)

那文裡寫的,給我有種當頭棒喝的感覺,我反省著自己是不是以一種太輕率的態度在任意書寫評論那兩民族之間複雜的愛恨情仇,想著想著後來就把這系列先停掉了。

最後,我可以擺上一段fide文裡的話嗎?

我理解的不夠多(只理解到很複雜),也從來沒有關心到認真下功夫研究。但我知道情況比時下媒體給的一個很明確、誰是好人、誰是壞人的「我們站在正義這邊」的立場複雜很多。絕大多數西方主流媒體的既定立場意識形態如此分明,分明到,我常覺得無力:如果我是一個剛開始關心國際新聞的大學生,我要怎麼分辨媒體的不僅止是偏見,往往還包括對歷史——不要說過去百年千年,單就過去這數十年的歷史——的近乎完全無知與失憶?我應該也只能完全接受他們報導的真相,何況他們還揚著如此鮮明的正義之旗。

我記得9/11發生的時候,在第一時間的震撼之後,我看著電視新聞裡許多阿拉伯世界的人上街遊行的畫面,我特別記得一個戴著burqa、滿臉洋著勝利喜悅的中年婦女,我想的是:他們到底是經歷了什麼,才會對這麼大的恐怖,這麼多人命的死亡,完全無知無感,甚至可以感到如此的鼓舞歡騰?這是年輕人,或者說所謂文青,很容易有的心情,想要理解他者,想要理解(當時)主流媒體下的反派、壞人的立場與聲音。而如果你願意花時間去挖,有成千上萬的故事跟見證等著你,告訴你他們經歷過了多少可怕的事,在新聞爆炸,所有人都可以跟所有人通上訊的今天就更不用說了。而所謂侷限亦在此,要真的了解這些局勢很難,比看上十篇甚至百篇新聞報導、專題特寫、人物訪談都更難(因為如果我本來就不具備對這些地方的歷史及局勢的理解,我根本無法分辨跟判斷這些新聞嵌入了什麼既有立場,而如果這些報導都沆瀣一氣,我更可能會把這理解為「客觀真相」)。

這也就是為什麼我喜歡《Little Drummer Girl》那本小說,以及從小說改編的那齣電視劇。勒卡雷見了兩邊的人,他筆下的故事跟人物,是有nuance的。真實的人、故事、情感、愛恨衝突,總是複雜的,所以我會以為,有nuance的東西,比較有可能接近真實一點——如果不存在所謂客觀真相這種東西,那至少我們可以用多幾種面孔,多幾個故事,去一點一點補足自己的理解(在不可能真的補足的前提下)。

就像主編開頭問的那個問題:「你似乎比較站在巴勒斯坦這邊?」那時fide的話也讓我開始思考,我是否正用著偏頗的立場,鬆散的方式,來看待一件複雜的事。 圍牆文停下來不寫後,正好又遇上了再一次的馬特市民大筆戰(那是我遇上的第三次了),便突然有種“我是誰,我在這兒幹嘛”的茫然感,所以那時便把文章全蓋了,暫時離開了這裡。 好一陣子回來之後,本也沒想要重啟圍牆系列,但其實相關的書與電影仍然繼續在涉獵,對那裡的關注也沒減少過,就這樣忍不住地又繼續寫了起來,只是,期望自己這次能以更嚴謹的態度來書寫看待這個系列。

在電影「超級大國民」裡,獨活下來的許桑,尋了大半輩子,不停地找著,問著,終於在六張犁亂葬崗中尋到了被自己在刑求下給供出來的好友,陳桑的墳,年邁的他跪在墳前,鏡頭由他悲慟的面容轉到了周遭被蠟燭給照亮的墳塋。 那些是同樣被葬在六張犁的白色恐怖受難者,許桑在他們的墳前也一根根的插上了蠟燭。 而今提起六張犁這名字,知曉的人大都是因為那是個捷運站名,而馬場町呢,也成了台北市裡,一個尋常不過的公園。 「你聽過馬場町嗎?」 「這裡曾經是個刑場呢。」 「........」 和大王的對話就在他的沉默中結束。

摘自〈成了公園的馬場町〉,主編就是看了這段話,所以決定採訪這篇文章的作者。當我走在同樣的地方,若有人告訴我:「這裡曾經是個刑場呢!」

我可能會「完全沒有感覺」!

「只是我告訴你們,要愛你們的仇敵,為那逼迫你們的禱告,這樣就可以做你們天父的兒子,因為他叫日頭照好人也照歹人,降雨給義人也給不義的人。」(馬太福音5:44-45)

為什麼有人會願意,原諒傷害自己的人?

難道不是相信,將來有一天,公義的上帝會施行審判,為受欺壓的人們伸冤,並且擦乾他們的眼淚?

《馬太福音》,專門寫給信奉猶太教猶太人的福音書,大量引述猶太人先知耶穌的話,包括:律法的總綱就是「愛人如己」,盼望當代以色列人能聽得進自己的同胞耶穌的話,成為化解以巴衝突,不容忽視的指引!

也願所有不公不義下的哀慟者們安息!

R.I.P 🙏🙏🙏

(主編感傷後記)