死不是生的對立,而是它的一部分——訪《年少日記》導演卓亦謙

文|陳芷盈

卓亦謙的《年少日記》與圍繞自殺事件的畢業作《至少在夢裏》,都重複呈現了一道迴旋樓梯:一個被困在迴圈的人,惘然抬頭,拾級而上,只盼能找個了斷。卓亦謙形容這構圖別具意義,「因為它往往代表那些人離開之前的心態。」代入這份絕望的心境或是危險的,卓亦謙也曾擔心拍出來會否有人模仿,但他更相信的是,「我們不能假裝一切沒有發生,避而談之。就和戰爭片一樣,我們拍二次世界大戰多麼殘酷,《Oppenheimer》拍原子彈有多恐怖,但看過電影就明白,導演正是恐懼核戰會抹殺掉我們所認知的一切,才拍下這部作品。」

我問誰 誰都不會在意死亡的意義

「死不是生的對立,而是它的一部分。」在《挪威的森林》裡,主角渡邊徹的大學好友、直子的男友木月自殺身亡,死亡陰影籠罩兩位生還者,改變了他們的生命軌跡,而卓亦謙也是一位留下來的人。14年前,他的一位大學朋友離開世界,死亡的重量一下子壓到卓亦謙身上,他一直耿耿於懷,先在2011年交出《至少在夢裏》,12年後他依舊念念不忘,拍下首部劇情片《年少日記》。

談起這位朋友,卓亦謙欲言又止,聲線微微顫抖,終究還是低聲說道,「其實他是一位很喜歡電影、寫劇本很厲害的人,我入行以後機緣巧合被邀請進入編劇部門,我當時想的是,是否這樣就能與他接近一點、理解他的世界多一點。」

《年少日記》代表一份理解。電影始於一封班上出現的匿名遺書,鄭Sir(小野飾)欲找出企圖輕生的同學,處理學生情緒問題之餘,也翻開早已封存心底的一頁頁年少日記,重新挖開童年創傷與曾經面對的家庭暴力。卓亦謙形容這「故事」近在咫尺,每天都在香港上演,而他始終渴求理解那份絕望,嘗試站在輕生者那邊。

近月本港學童輕生個案大幅上升,卓亦謙也記得2015年9月開學時,幾乎每天都有中學生跳樓,甚至連新聞也未有盡錄。追溯一篇篇報導,他發現原因離不開學業壓力與原生家庭問題,但社會的反應竟多是譴責。「為何人們只懂怪責離開的人?很多人都以為,自殺等同逃避、自私、罔顧家人有多傷心,留下來的人有多痛苦。但我一再思考,覺得這不可能是一時三刻的決定,而是被這個狀態折磨了很長時間,直至一刻覺得未來再無希望,一個無可奈何的選擇。」電影有一幕,鄭Sir看到網民批評輕生者,激動得馬上留言反駁「抑鬱不是一種選擇」,甚至連文字也承載不了他的憤怒,轉而用語音輸入,字字吐出悲憤,但一個遠景,卻見他孤身一人站在街頭,無人理解,彷如卓亦謙心底的吶喊。

一個悲傷練習:學會讓情緒留白

拍攝過程中,難免勾起卓亦謙的回憶。他自言當時處於非常抑鬱的狀態,每天都在假裝快樂,更自嘲眼淚流量很平均,時刻都是眼濕濕,紙巾總在及手之處。「但我也一直告誡自己,不要被情緒拉走,有時也要後退一步,想清楚這場會否拍得太煽情。」《年少日記》最初版本長達兩小時,如今公映版本只有95分鐘,大刀剪走45分鐘,只因卓亦謙深信「觀眾除了有審美疲勞,也會有審喊疲勞。王家衛也說過,當一個觀眾看得太多,他就甚麼都看不到。所以不能場場都煽情,也不要讓觀眾在這個氣氛裡沈浸太久,超過這個時間就會over。」

盡情投入,適時抽離,也貫徹在卓亦謙的拍攝工作中。入行後經歷過無數OT地獄的他,早已暗自決定一旦做導演,就盡量不讓工作人員加班,《年少日記》便是一次實踐。「一旦工作超過十五個小時,人就會瘟瘟沌沌,越累就越容易失誤,拍出來的東西越不能用,更重要的是,你不能讓工作人員長期沉浸在一個講自殺的電影中,會癡線的。就休息一會,放低呢件事啦。」另外,他也破例把完整劇本發給在場所有人,好加快拍攝進度。很多時候,由於擔心劇本洩露或其他不同考量,電影公司只會讓演員收到屬於自己部分的劇本,卓亦謙卻希望每位演員都清楚電影的基調、發展到哪一步。「我認為這個實驗是成功的,演員們不但能維持演戲的energy level,也能很快完成拍攝。」他慶幸找到非常優秀的演員,舉例開拍第一日,他臨時要求小演員黃梓樂在一個一鏡到底的鏡頭下痛哭,而黃梓樂真的做到要求。「我從沒把他當作一個小朋友,這是我從老師譚家明導演身上學習的,他拍攝《父子》時對待吳澋滔與郭富城是一視同仁的,這讓我明白演員就是演員,不分年齡背景,大家都在一起講同一個故事。」

卓亦謙續說拍攝過程中,感到團隊都在共同面對、創作這個故事。「我們都有相似的價值觀,沒有一人看過劇本後,會批評傑仔(黃梓樂飾)生活富足、抗壓能力低。」他憶起小野在拍完醫院那場戲後,突然不吭一聲跑走,卓亦謙馬上追出去,只見小野蹲在一角放聲嚎哭。「我深深感受到大家投入了很多情緒,那時我只能給小野一個擁抱,而他真的很好,他是清楚下一場沒有他的戲份,才容許自己釋放情緒的。」

坦露自我並不可恥,也很有用

卓亦謙入行以來一直擔任編劇工作,曾合編《殺破狼.貪狼》、《今晚打喪屍》等作品,也有更多作品寫了出來卻石沈大海。在這個工業打拼多年,他慨嘆開戲真的很困難,也不知首部以後還有沒有下一套。故《年少日記》是由卓亦謙自編自導自剪,只因他很想傾盡所有,實驗心中所想的結構、配樂、節奏、選角等等。當中剪接這項工作,竟始於他初中時一條籃球短片,當時卓亦謙為剪輯心儀球星的短片,自學Windows Movie Maker,配上符合入球節拍的音樂,更會從球場裡不同選手或觀眾中,偷取他們的入球反應。「後來正式讀電影,我才知道這叫剪接。如今這條短片在Youtube累積了150萬次觀看次數,入行後每當我受挫、氣餒的時候,我就會重看這條短片自我催眠:呀卓,你可以的。這樣雖然很幼稚,但做人一定要有信念,既然初中時做的事也有人認同,如今我成長了,又怎會給比下去呢?」

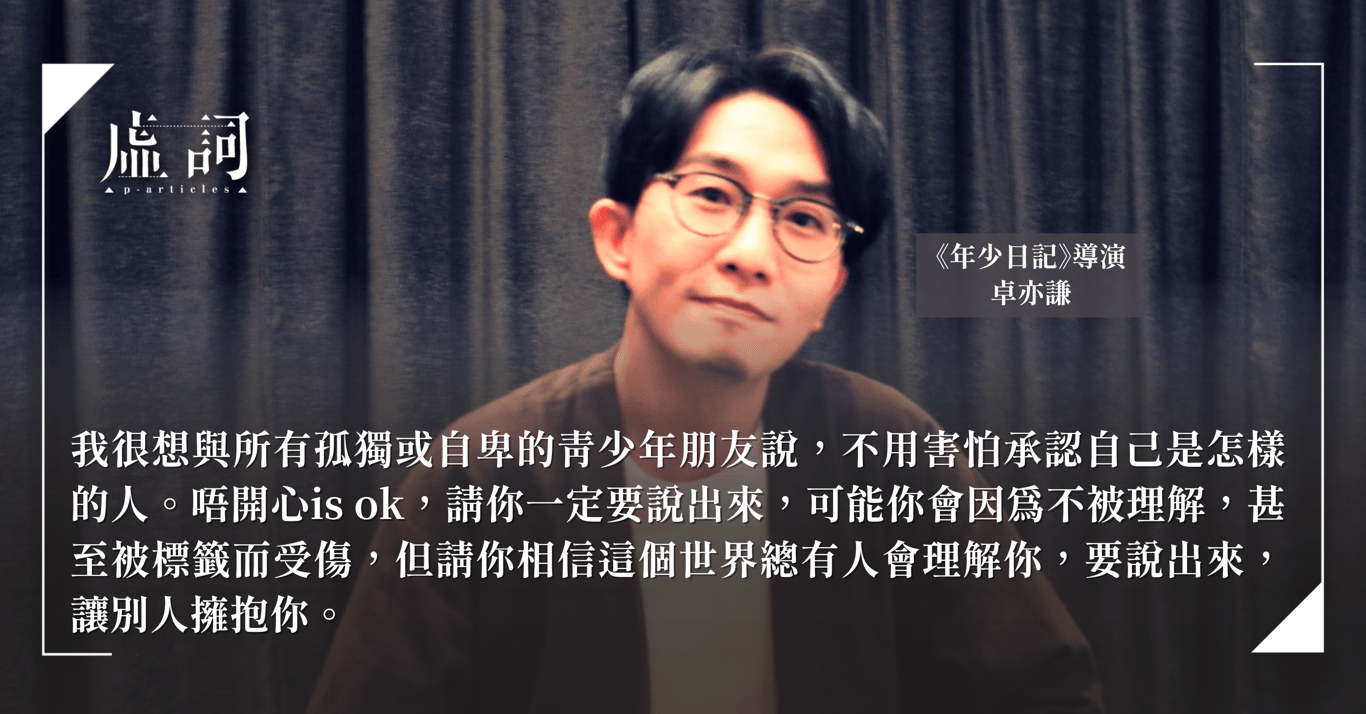

在《年少日記》與《至少在夢裏》,兩位主角內在洶湧翻騰,卻竭力隱藏自我,待時日沖洗,才笨拙地、費勁地將自己一點點攤開。言談之間,不難發現卓亦謙也恍若這些角色,以電影作為他的藥,戰戰兢兢坦露心中所想。他自言從小就很自卑,「小時候總是躲在一旁,很怕說出心事會被別人看不起。」待他接觸電影世界,看過《Lady Bird》、《Moonlight》、《少年自讀日記》等作品,發現導演們都在拍自己的內心世界、青少年時期的困擾,這才豁然開朗。「原來把自己的內心世界拿出來並不羞恥。我很想與所有孤獨或自卑的青少年朋友說,不用害怕承認自己是怎樣的人。唔開心is ok,請你一定要說出來,可能你會因爲不被理解,甚至被標籤而受傷,但請你相信這個世界總有人會理解你,要說出來,讓別人擁抱你。」話至此,他不禁哽咽,「面對死亡亦如是,想哭就哭吧,我哋都係人嚟,記住那個人,讓他活在你心裡,就是和死亡和解,給予死亡意義的方法。」

《年少日記》裡的學生遺書,寫道存在了無意義,死去以後也很快被遺忘。然而,電影或許告訴我們,「死不是生的對立,而是它的一部分。」生與死、我和你並非分隔開來,死者的重量,會由生者承擔,成為生者的一部分,並以另一種方式延續下去。電影中有不少鏡頭,時而有陽光透進來,只因卓亦謙希望借電影給予觀眾一抹光,「即使拍死亡,也不一定要陰陰沈沈,也有溫暖存在。」《年少日記》如一場連綿大雨,待水珠盡皆抖落過後,我們期許陽光普照那天。

主辦單位:亞洲電影節

場地提供:百老匯電影中心

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!