“男科”在中国的诞生:制造欲望主体

“男科”在中国的诞生:制造欲望主体

THE BIRTH OF NANKE (MEN’S MEDICINE) IN CHINA: THE MAKING OF THE SUBJECT OF DESIRE

作者:张跃宏(纽约州立大学水牛城分校)

译者:陈*钢

来源:American Ethnologist. Vol. 34, No. 3, August 2007.

由于原文篇幅过长,部分内容经过删改,脚注和尾注也省略。此外,文中的黑白照片皆来自原文,由作者所拍。

我在90年代末的北京和成都的印象是,对性阳痿的关注比20年前的毛泽东时期更显著,更具“传染性”(“contagious”)。

人们可以在路灯柱上看到小广告,广告中宣传的诊所专门治疗性传播疾病和阳痿,出现在媒体中的商业广告则宣传治疗阳痿的“壮阳药”(或“温补肾阳药”)。

上世纪80年代末以降,媒体和互联网上关于阳痿的讨论就流行开来。在一个电视节目的展示柜里,一种新发明的自行车坐垫据说有助于降低男性阳痿概率。这种坐垫中间有一个洞。鉴于中国是一个自行车大国,这项发明将为中国人的性生活做出巨大贡献。

我观察到的一个现象很好地说明了公共空间中的这种“传染”(“contagion”)。

1999年末的一个周日午后,北京电视台(BTV)一个热线问诊的电视节目播出了关于勃起功能障碍的特别节目,受到辉瑞公司(Pfizer)大力资助。三位全国知名泌尿科医生在两个热线上回答了来电者的问题。在一个小时的节目中,他们不能回答所有问题,只能提供一些北京的电话和医院地址,以便寻医问诊,治疗阳痿。

我在电视演播室观看了现场直播。四名男助理接进电话,记下问题,然后把问题转交给辉瑞公司北京办事处的一名员工。他选择三名泌尿科医生来回答问题。随后,四名助手聊起他们和一些非常热切的来访者的简短谈话。

一位模仿打电话的人说:

我的情况很糟糕......我做不到,无论她多漂亮!

另一位助手说:

很多女人打电话来问她们丈夫的问题!

听到电话涌入演播室,一位中年摄影师咕噜着对我说:

阳痿成了一种流行病!

如何看待这种“流行病”?在过去20年间,男性阳痿人数比过去增长了吗?流行病学研究的缺乏使得人们很难认同总人口的阳痿发生率有所增加。

但是,上世纪80年代,中医的新分支“男科”建立并发展,人们确信阳痿患者的就医次数明显增加了。90年代末和新世纪初,我在北方城市北京和西南城市成都做田野调查时,“男科”已经很普遍了。

因此,这种“流行病”的“传染性”体现了一种象征性的力量,吸引人们进入诊所治疗阳痿。什么促成了这种力量?宝拉·特莱希勒(Paula Treichler)用“一种表意的传染病”(“an epidemic of signification”)将艾滋病的象征政治概念化。

根据这一短语,朱迪斯·法夸尔(Judith Farquhar)强调了阳痿对中国“后社会主义”社会生活的表意影响。通过对电影《二嫫》(1994)的阐释,法夸尔将阳痿和“后毛泽东时代”中国剧烈转型下社会身体的去势(emasculation,即失去男子气概)联系在一起。

二嫫是一名女工,她身陷阳痿的年老丈夫和放荡的年轻情人之间。根据法夸尔的说法,二嫫发现自己陷入了一个“国族寓言”(“national allegory”)。 换言之,“阳痿”象征着陷入困境的社会主体,这个困境中既没有业已失败的毛泽东时代的过去,也没有日益以消费为中心的未来。

虽然我同意这一解释,即“流行病”的象征力量表达了对过去失败的去势,但我希望更全面地探讨它的意义,包括今天对社会生活的一些确定性影响。

我感兴趣的是以下对比:“后毛泽东时代”漫延的阳痿治疗意味着,在毛泽东时代,人们不被建议去找医生看阳痿。关于这一对比,我提出两组问题,一是经验的,一是理论的。

- 经验性的问题是:在男科建立之前的毛泽东时代的社会主义时期,有什么医疗手段可以用来治疗阳痿的男人?他们看医生了吗?那些阳痿的人不愿意接受治疗吗?阻止治疗阳痿的背后究竟有什么原因?

- 理论上的问题是:随着社会的变化,某些疾病产生的社会和道德影响如何改变?某些疾病的变化对不同类型的人和主体产生的影响比以前的社会条件下产生的影响大多少?

在解决这些问题的过程中,我提出了一种新的主体——欲望的主体,它形成于“后毛泽东时代”的中国。“作为一种传染病的阳痿”是一种力量,它把那些经历勃起障碍的人塑造为一种欲望的主体,鼓励他们寻求医疗干预。

医学知识的生产,及其在男科诞生过程中的制度化不仅是对疾病经验的回应,也是权力的影响。我用所谓的“道德症候学”(“moral symptomatology”)来描述这种权力的操练。道德症候学是一种将疾病症状称为疾病的制度化判断、知识和实践的混合物,也关系到一种疾病是否值得医学关注。

我强调这种混合物的道德属性,通过道德判断,表明疾病是如何被医疗系统接受或拒绝为疾病的。这与权力结构和更广大的社会背景相一致。就中国而言,一种对性欲怀有敌意的道德症候学根植于毛泽东时代的集体主义中。

通过医学上对阳痿疾病的关注,道德症候学能够引导人们在生命中最亲密的时刻使用身体和欲望,并将人塑造为不同的主体地位。此外,道德症候学的普遍观点认为,普遍存在的男性耻感是阳痿在毛泽东时期的不可见的原因。在这篇文章中,我研究了两种社会和文化背景,在这种情况下,那些寻求医疗的人对羞耻的经验是不同的。

我要首先解释为什么在“后毛泽东时代”的改革之后,男科才存在。然后我将讨论这种缺失的原因,以及“后毛泽东时代”男科的繁荣。最后,我从道德到伦理讨论阳痿的变化的社会影响,从道德主义到伦理主义讨论一种变化的民族精神,这对理解从毛泽东时期的社会主义到“后毛泽东时代”的中国社会的转型非常重要。

男科简史

NANKE: A BRIEF HISTORY

2001年7月的一个清晨,我在北京做了一项电话调查。我致电了69家医院,获得的信息如下。

- 首先,61家医院表示欢迎阳痿患者,有些医院有专门的医生甚至整个科室主治阳痿。

- 第二,中医院倾向于将阳痿患者介绍给专门治疗阳痿的男科医生,但普通医院(无论是否设有中医门诊)倾向于将阳痿患者介绍到泌尿科。

- 第三,男科和泌尿科的区分并不总是泾渭分明。尽管大多数中医院分设男科和泌尿科诊室,但普通医院会把男科的内容并入泌尿科。还有一些医院的男科和泌尿科共用一个空间,但在观念上认为它们相互分离。

1983年,湖南省沅陵县医院建立了中国第一个男科。在过去两千多年里,中国传统医学里没有“男科”。相比之下,中国医学实践对妇科的实践可以追溯到一千多年以前。

不过,妇科的主要职能是确保生育。这代表了儒家伦理的关键性原则,即家族的延续。正如费侠莉(Charlotte Furth)所言,尽管妇科关爱女性,但对女性孕体的关注是以男性为中心的,即使在中国医学雌雄共体的宇宙观中也一样。

从远古时代开始,男性阳痿就被视为医学问题。先秦时期(公元前221年之前)的马王堆汉墓石刻就有对阳痿的描述,尽管阳痿(“阳”之萎缩)的说法直到元代(公元1206年至1368年)才普遍使用。可以肯定的是,阳痿是中国医学界一直以来试图解决的问题。

为什么在中医悠久的历史中,治疗阳痿及其它男性问题的实践没有被制度化,这一点尚不清楚。通过研究男科在上世纪80年代如何产生发现,在中医领域创立一个新的分支,成为了中国社会发生重大变革的一部分。

医学史表明,定义疾病和赋予医疗干预正当性的东西,在历史、社会和文化的特殊条件下,都强烈地渗透和重新定义着身体的经验。一种特殊的疾病经验也许不会成为一种疾病,直到社会力量将其制度化,成为一种正式的疾病,就像暴露于切尔诺贝利灾难的辐射下而患病的例子一样。

福柯的“生命权力“(“biopower”)认为,随着现代国家将生命纳入系统性计划并置于周密的统治之下,医学成为了管理疾病和生活条件的重要手段,这些疾病和生存条件可能严重损害人口的生产力。但是,阳痿也许从来没有被国家认为会对生产力产生显著影响。阳痿会阻碍人口生产力,因为它是女人不能怀孕的原因之一,但它对人口增长的影响微乎其微。

在对“男科”的田野调查中,我发现男性生殖问题更多跟精液质量有关,而不是穿透阴道的能力。在某些情况下,已婚夫妇不孕不育促使他们的父母对夫妻生活一探究竟,随之发现了阳痿可能是问题所在。然而,总体而言,只有一小部分阳痿患者以生殖为治疗目的。

上世纪80年代初,“后毛泽东时代”的中国推行独生子女政策,使中国人对性的关注发生了改变,人们不再特别关注生育本身。国家以抑制人口增长的方式来计划生命,而不是增加人口。

因此,阳痿成为一个足够严重的问题,而新医疗分支“男科”的建立,是为了判断阳痿是不是一种需要被医学关注的疾病。这就导致了一种假设,即在毛泽东时代的中国,阳痿是一种疾病,但医疗机构不承认它需要治疗,或不鼓励治疗。这种制度化的不鼓励源自我所谓的“道德症候学”。这是一种道德上的症候,是毛泽东时代阳痿“不可见”的原因。

如果不完全基于道德问题,这些决定和判断将大大受限。道德症候学可以间接运作,形式不一,如缺乏公认的专业治疗疾病的方法、患者之间或医患之间交流的暗号、鼓励或劝阻对某些疾病的医疗干预,以及公共话语对某些疾病患者道德地位的影响。

历史化阳痿的羞耻感

HISTORICIZING THE SHAME OF IMPOTENCE

如果毛泽东时代的阳痿患者不去男科,那么他们在男科问世前怎么治疗阳痿?他们看医生吗?或者说医生到底治不治疗阳痿呢?

在毛泽东时期,主流医疗机构(主要指公立医院)以一种截然不同的方式治疗阳痿。在毛泽东时代,人们向内科的中医医生寻求治疗阳痿的方法。根据中医的说法,男性性能力不仅是勃起的能力,还是一个人的整体健康指标和活力的丰度。一般来说,阳痿是由于整体活力不足造成的,如阴阳失衡。这是80年代以前毛泽东时期的情况。泌尿科也治疗阳痿,但总的来说作用微乎其微。

看中医内科医生和看男科医生不同,一名医生回忆说:

阳痿病人在内科汇报病情时会“绕弯子”。他们会先说自己头、胸、背和胃的疾病。他们会告诉你自己失眠、没有食欲。病人可能不会告诉你他们想要治疗阳痿的药物,这是很正常的。但是,当一个病人来到男科时,他们通常非常直接和明确地说出他们阳痿的问题。

男科创造了一种空间,使阳痿病人可以更从容地暴露他们的疾病。那么,是什么阻止病人承认自己阳痿?

与阳痿有关的主要羞耻感来自男子气概的丧失。当我问,为什么阳痿意味着男子气概的消失时,病人的脸上经常出现困惑或烦恼的表情,就好像我在问为什么人必需吃东西才能生存一样。这种联系被认为是理所当然的。一位病人说:

这当然意味着失去男子气概。问这样的问题没有意义!这是一个人所能经历的最耻辱的事。

但这种关于阳痿的耻辱本质站不住脚,因为不难发现社会和文化条件对这种耻辱和羞耻的解释。大卫·吉尔摩(David Gilmore)在综述了各种社会对男性阳痿或性无能的反应后,指出了一些特定的文化方面的担忧,即男性的阳刚之气可能会导致羞耻感。最突出的是对生殖的关注。

例如在南欧,男人不仅要用性去无休止地征服,还要播下他的“种子”。在巴西中部,和许多其他地方一样,与性无能有关的羞耻感延伸到另外两个维度。一个是男人能否满足他的妻子或情人,并使她达到性高潮。另一个是公众对“性失败”的认识,正如托马斯·格里格(Thomas Gregor)所描述的那样,作为情人,一个男人的“名声社区八卦中变得岌岌可危”。

中国历史中的情形和吉尔摩的观察相似。例如,由阳痿造成的不育一直以来都是一个问题。16世纪,中医史上的著名药学家李时珍提出“五不男”(五种导致女性不孕的男性生殖器官病症):

- “天”: 男子先天性外生殖器或睾丸缺陷及第二性征发育不全。

- “犍”:阴茎或睾丸被切除。

- “漏”: 精液不固,常自遗泄。

- “祛”:阳痿。

- “变”:“阴阳人”,双性畸变。

“五不男”中,有两项和阳痿有关。在中国儒家文化语境下,无后是严重的错误——即使因此受责怪的更多是女性。孟子训“不孝有三,无后为大”表明,没有后代是最有违孝道的严重行为。

与阳痿相关的道德耻辱,是由儒家延续家族伦理道德的伦理所决定的。纵观中国历史,特别是前现代中国的历史,由阳痿导致不育的后果远比不能满足女性性欲的后果严重得多。

在毛泽东时代,阳痿比今天更隐晦,除非阳痿阻碍了生育,因为毛泽东时代的社会主义时期鼓励生育。因此,道德症候学将治疗阳痿合理化,但主要限于以生育为目的。人们可以从上世纪60年代和70年代中医期刊发表的医学案例上找到证据。正如这些期刊所描述的那样,那些没有生育的男性构成了阳痿患者的大部分。

然而,在我上世纪90年代末做田野调查的诊所里,情况正好相反。例如,1964年6月发表在《江苏中医药》杂志上的一篇文章引用了23例阳痿案例,他们接受了特殊的针灸治疗。其中,70%的病人(23人中的16人)不育,但希望生。相比之下,在1999至2001年间接受采访的患者中,只有大约20%因为生育原因去找医生治疗阳痿。

上世纪60年代,人们常常将能生育作为阳痿治疗疗效的证据。相反,90年代反应疗效的更多是他们“对性生活的满意度”,而不是使妻子怀孕。这种改变表明,阳痿患者去看医生的理由从生育转移到了性快感。这也反映出,生育在定义一个人男子气概时的比重不如以往。在公共空间内,与阳痿有关的耻辱感也从不育转移到欲望的无法满足上。

这种转变仍以男性为中心。然而,通过唤起男性因无法满足女性性欲的外部原因的关注,这种转变也可能增加对女性性欲的关注,以及对两性关系满意度的关注。

在我的研究中,欲望逐渐显现。道德症候学化身为男科,为阳痿提供治疗药物。与阳痿患者就诊人数的增加相比,自80年代“改革开放”初期以来,对遗精的诊断频次稳步下降。这两个趋势是相互关联的。

从遗精到阳痿

THE SHIFT FROM YIJING (SPERMATORRHEA) TO YANGWEI (IMPOTENCE)

遗精经常发生在春梦中。还有一种情形叫滑精,它不发生在梦里,甚至不睡着也会发生。和西医不同,中医把遗精视为病。不过,过去20年间发生了重大变化。天津和平男科医院院长曹开镛说:

现在我们诊所几乎不再接诊遗精患者,它几乎消失了。

广东省珠海市中医院的男科医生陈和良(音)证实了这种趋势。

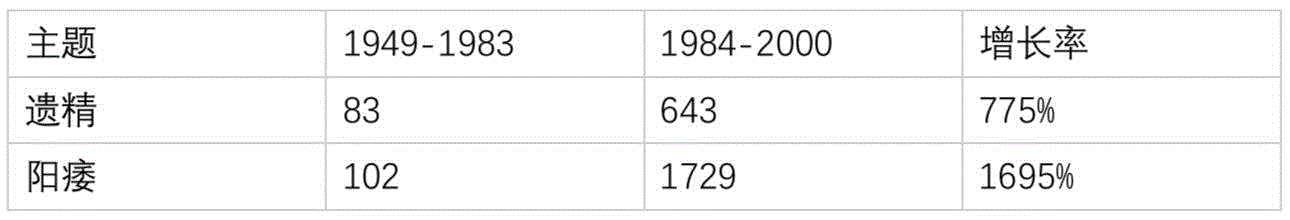

“表一”展示了成都中医药大学附属医院男科90年代末接收的病人中,遗精病人明显少于阳痿病人。

“表一”(来源:成都中医药大学附属医院男科记录)

即使我在成都中医药大学附属医院对话的阳痿病人中,有15%的病人也提到了遗精,但这已经不是主要困扰了。(下一小节)“表二”表明,自上世纪80年代初以来,中医学期刊中关于阳痿问题的文章比遗精的文章多得多。(显然),自上世纪80年代初以来,门诊对阳痿的关注程度明显高于遗精。变化的道德症候学如何解释阳痿的增长和遗精的衰退?让我们研究一下毛泽东时期的这组关系。

社会主义时期的遗精

YIJING UNDER SOCIALISM

在中医史上,遗精是一种严重的疾病,因为“精”对男人的生命意义重大。在民国时期(1911-1949),遗精曾是一种严肃的公众问题。我从阅读民国时期医学杂志和书籍获得的印象是,遗精比阳痿更受重视的部分原因在于,遗精经常被认为是放纵情欲的结果和导致阳痿的原因。

此外,身体中的“精”以遗精的形式流失。“精”的流失与19世纪被迫与西方工业国家接触的过程中,变虚弱的种族化的中国汉人身体有关。上世纪30年代耸人听闻的广告把前清皇帝光绪的死因归结为遗精,这是对遗精后果的种族化担忧。

“表二”: 中国遗精与阳痿发表数量增长

(来源:中国中医药研究院中医药文献资料库)

这种模式延续到1949年以后的社会主义时期。大众医学读物继续关注遗精而不是阳痿。1956年出版的一本关于肾脏的中医知识普及读物讨论的是遗精,而不是阳痿,尽管肾脏是重要的阳痿病灶。这本书作者的讨论基于他收到的“来自全国各地众多医疗工作者和同志”的来信。显然,那些书信的作者们更关心遗精,而不是其它东西(比如阳痿)。

此外,在许多中医学刊上,遗精作为阳痿的病因论断陆续出现。在一则发表的案例中,42岁的高先生患有阳痿半年。他也曾经受到遗精的折磨。以《黄帝内经》为例,该报告作者、知名中医医师姜玉波(音)得出的结论是,高先生的阳痿由过度性行为和遗精所致,这让他精血衰竭。

在这种情况下,姜博士对遗精给予了相当大的关注。因为他认为遗精就是男性阳痿的原因之一。20世纪70年代,包括“文化大革命”后半段时期,遗精在中医中一直被给予比阳痿更重要的地位,至少它受到的关注程度丝毫不亚于对阳痿的关注。

随着西医在社会主义现代化的过程中获得发展,西医日渐增长的影响力颠覆了遗精在医学实践中的特殊地位。在20世纪50年代中期出版的一本医学大众读物中,作者们(都是西医)清楚地指出:

年轻人遗精是一种常见且正常的生理现象。它不是疾病。

这本书也讨论了阳痿。

然而,从20世纪50年代中叶开始,毛泽东时代的社会主义时期在政治运动和阶级斗争中获得强化,并在60年代末到70年代初的“文化大革命”中达到顶峰,关于阳痿的讨论消失在反对个人主义和阶级敌人的火药中。

在这种情况下,人们可以看到,医学对疾病的关注是“不自然的”,而是道德症候学的影响。曹先生的经验,说明了道德症候学如何运作。

20世纪60年代末的“文化大革命”期间,曹先生在军队当助理医生,后来他决心成为一名专治阳痿的医生。侯先生是曹先生的上级军官,也是他的朋友。侯先生从某边境地区执行军事任务归来后就难以勃起,这一现象持续了半年。他非常痛苦。

曹先生因为不能治好侯先生的病而感到内疚,于是他去了当时中国的第三大城市天津,去找一家能学习如何治疗阳痿的医院。他请一位中医名医教他如何治疗这种病。医生指着墙上的标语“永远不要忘记阶级斗争”,脸上带着苦涩的笑容说:

现在是询问这种疾病的恰当时机吗?当心这么做被人指摘有传播淫秽思想之嫌!

曹先生后来得知,这位医生曾因给一个熟人开了壮阳草药而惹上麻烦。他的这位熟人也陷入了麻烦,被指控追求资产阶级的颓废生活方式。根据毛泽东时代的反资本主义言论,这是对性的放纵。

其他医生警告曹先生,如果他想学习如何治疗阳痿,那将是一个错误,会后悔终身。他失望地回到了部队。我的许多受访者也回忆道,那是一个“谈性色变”的年代,甚至传播治疗阳痿的医学知识也会吓坏众人。

半年后,侯先生家发生了一则丑闻。他的妻子——一个比他小十多岁的漂亮女人,在侯先生阳痿期间怀孕了。尽管侯先生对她大吼大叫,想让她透露是谁的孩子,但她拒绝了,因为这个男人会因为破坏一名军官的婚姻而受到严厉的惩罚(可能被判处死刑)。最后,她再也无法忍受压力和公众的责难,吞服安眠药自杀了。

现在当了医生的曹先生通过这个故事为男科正名。他声言,如果那时候有男科,这场悲剧就可以避免。成都华西医院心理卫生中心的刘医生提供了他的观察:

70年代,大多数病人因为神经衰弱、睡眠障碍和失眠来找我。一种普遍的诊断是性神经衰弱(sexual neurasthenia)。性神经衰弱是神经衰弱和性生活障碍的结合。遗精是性神经衰弱综合症的常见症状。在整个20世纪70年代,一个来找我看阳痿的病人都没有。直到70年代末,才有病人来治疗阳痿。

在刘医生的回顾中,一次重大的转变发生在20世纪70年代末和80年代初。患者开始明确将阳痿诉作主要症状,而不是抱怨性神经衰弱(有时只是阳痿的委婉说法)。阳痿第一次成为刘医生在门诊接诊的主要疾病。

这一趋势一直延续到20世纪90年代。根据我在成都中医药大学附属医院男科收集到的数据,遗精的门诊病人只占1%左右。总之,遗精成了次要症状。相比之下,80年代的阳痿患者显著增加。

毛泽东时代社会主义时期的道德症候学:欲望是敌人

MORALSYMPTOMATOLOGY IN MAOIST SOCIALISM: DESIRE IS THE ENEMY

危险:欲望的流露

在毛泽东时期,特别是在“文化大革命”时期,为阳痿寻求医疗关注的问题何在?

1999年,66岁的退休干部贾先生回忆说,他在70年代初得了阳痿,当时他被下放到农村接受再教育。他因为忠诚于中华人民共和国前主席刘少奇的“修正主义思想”而遭到批判,后者被视为“文化大革命”的头号敌人。贾先生说,除了一些加强肾功能的运动,他没有针对阳痿做过任何事。在政治气候非常危险时,他根本没有想过可以去找医生治疗阳痿。

63岁的干部高先生说,他最近(1999年)靠服用中成药片治疗阳痿,但他躲着家人,甚至把药片藏起来锁在他的办公室。他说,新的政治运动“三讲教育”正在他的工作单位开展。(号主注:1995年11月8日起,在干部队伍中开展“讲学习”、“讲政治”、“讲正气”的“三讲教育”运动。)上世纪90年代末的“三讲教育”运动远没有毛泽东时期的诸多政治运动严峻。但是,在政治运动期间,高先生为了避免被人发现服用治疗阳痿的药物,表现出一种反抗个人欲望之满足的习性。

(此外),道德症候学以特定的方式影响人们的道德经验,例如决定人们应该服用何种药物。

道德症候学表明,毛泽东时代的社会主义与之前的中国社会有着巨大的差异。他们对欲望表示担忧和警惕,但原因与过往有别。在毛泽东时代,特别是在“文化大革命”时期,对欲望或淫秽的极端关注致使勃起的身体功能被政治化和道德化。

无论一个男人是否阳痿,满足以个人为中心的性快感的欲望都会被评判。对病人而言,寻求性快感的羞耻感超过了阳痿本身的羞耻感。政治和道德气氛强烈反对个人欲望,反对意图恢复性能力的意愿,甚至医生也如此。没有机构来治疗阳痿,这并不令人惊讶。从这种道德症状学的角度看,性欲是敌人。

为什么找医生看遗精不会面临看阳痿同等的政治风险?对遗精病人来说,向医生表达症状较为容易,因为遗精是非自愿的,所以患者对于这种特定的身体事件不是完全责任人。

然而,病人并不能完全摆脱责任。诚如中国谚语所言:“日有所思,夜有所梦。”50年代出版的《性知识》一书的作者将受遗精影响的人归咎于性知识缺乏、长时间手淫或热衷于色情小说。

《性知识》是一本矛盾的书。一方面,它试图通过说遗精是正常现象来缓解对遗精的焦虑感;另一方面,它试图说服病人把注意力集中在集体革命上,以此减少遗精的发生。

原则上,病人对梦遗没有太多责任,因为白天的渴念由多种因素调节。也许最重要的是,治疗梦遗的人希望摆脱“无法控制的欲望”,而治疗阳痿的人想重新获得“放纵”的性能力。

当作为服务个人利益的性欲与集体主义情绪不相容时,遗精的人比阳痿的人在道德和政治层面都更加安全。遗精病人多于阳痿病人,是由毛泽东时代中国的道德症候学造成的。人们“选择”了遗精,而非阳痿。

性欲是敌人:自我阉割

为了阐明性欲是集体主义的敌人,刘医生提出了一个极端的例子,那就是“摩擦癖”和“自我阉割”。70年代早期(仍在“文化大革命”期间),他接诊了一位四十几岁的病人,他沉溺于“摩擦淫”(摩擦癖的一种,通过将勃起的阴茎压在身体后——通常是公交车等公共场合的女性臀部,来获得快感)。

该病人是名工程师。工作单位说他是个好人,除了有这个可怕的习惯。他曾三度被送去劳教,但也不能改变这个习惯。他第一次去看刘医生时,一走近诊疗室就跪了下来,要求把他的阴囊取出来。换句话说,他请求被阉割,以永久终止他的坏习惯,并消除犯罪的根源。

这名工程师所请求的阉割在同一医院执行,但不是由医院的医务人员执行,而是由患者自己。据刘医生介绍,急诊室外发生过几期自我阉割的事件。

他们选择在急诊室外切下或损伤阴囊,这样他们就能立刻获救。他们把自己割伤,但不想死。他们二十几岁,都还单身。

20世纪80年代和90年代,摩擦癖患者继续得到治疗,但阉割作为性倒错的解决方案已成历史。这种阉割有什么意义?

劳伦斯·科恩(Lawrence Cohen)在印度的具体情形下讨论阉割,认为阉割具有普遍意义。一群自我阉割的印度人,其性别认同不仅存在于男性和女性之间,也存在于西方性别政治视角下的跨性别主义之中。科恩反对自我阉割动机的现有解读,并认为在此背景下个人达到了一种独特的性别空间,一种通常被忽视的“快乐和痛苦的具形空间”。

换句话说,有关阉割的许多假设,包括那些涉及创伤、危险和侮辱的假设,都过分简化了身体、性别和和国家政治的多层次差异关系的复杂性。

作为自残的一种形式,阉割出现在世界上许多不同地方,原因各不相同。然而,在20世纪70年代初的中国,自我阉割与性道德主义和国家对性的严格控制有直接关系,反映出欲望的负面意义。在精神分析中,阉割的象征性描述了作为统治者的父亲和乱伦的儿子之间错综复杂的关系。它也可以描绘与性压抑相关的感受,那些感觉是象征性的。

华西医院急诊室门前发生的自我阉割是真实的身体行为,就像古代中国发生的那样。在帝制中国,许多年轻男性通过自宫成为太监,通过这种身体自我转化的血腥手段登上社会的阶梯。

相反,70年代在现代医疗机构门前自宫的男人渴望控制他们体内的欲望。在社会主义中国,性犯罪被认为是在道德纯洁的斗争中最邪恶的罪行之一,这是一种对“无私”状态的渴望。达到这种状态的方法是“狠斗私字一闪念”和“在灵魂深处爆发革命”。换言之,即使在个人存在的最私密空间里,也不容许任何思想、观念和欲望与集体不相容。

没人知道这些自宫的男人是否会选择其它方式来处理他们的欲望,尽管在今天的中国有其它“出口”,比如有日渐增加的婚前性行为和色情光碟。但是,即使是不太羞耻的性行为也会带来负面的影响,甚至是令人恐惧的道德后果,而且在毛泽东时代比今天的限制更多。

在此情形下,性欲的压抑激发了他们的想象,趋势他们转向一种古代中国的实践。当他们的身体和社会的冲突以犯罪告终时,自宫(自我阉割)就成了一种解决方案,无论多么极端。通过切除犯罪源头,并改变他们的性能力,他们找到了一种切实可行的解决办法。

同样重要的是,他们还公开宣誓了自己抵抗邪恶的决心。这样就能确保他们在“人民”的阵营,而不是“人民的敌人”阵营。在帝制中国,自宫是成为宦官和为朝廷工作的先决条件。同样,在社会主义中国,自我阉割确保了阉割者的地位。

根据精神分析理论,象征性阉割可以使他和父亲之间的关系正常化。自此,他就会超越俄狄浦斯情结,不再以父亲的名义对社会秩序造成损害。通过内化社会主义政权的威胁,自我阉割者将其视为道德权威,不再以它的名义损害社会道德。

除了象征性的面向,在这种背景下的自我阉割无疑与主体的象征性建构不同。拉康的精神分析流派将“真实”(“real”)定义为前语言,即“难以言喻的肉身存在”。“真实”永远潜伏在象征和想象的背后,作为一种“抵抗绝对符号化”的无差别结构。

通过身体的前语言属性(如血液的图像)唤起自我阉割产生的痛苦,唤起它对象征秩序的影响。阉割有力地将一个前主体转换为一个社会主义主体。但是,这种深入非象征性肉体的痛苦不能完全融入主体的意义。

换言之,社会主义的道德、法律和医学体系将被阉割的身体转变为集体主义主体,却把活着的人抛诸脑后。虽然社会主义中国主权下的自我阉割融入了象征秩序,它是古代帝制中国自宫的遗产,但它带来的痛苦揭示了历史的延续性和主权秩序的建构。

毛泽东时代的社会主义之后,象征性秩序的变化,包括道德症候学的变化呼唤着“男科”的诞生。刘医生的叙述解释了性欲的恶魔如何潜藏在摩擦淫和阳痿之后。当男科在新的时期问世时,它把阳痿医学化,把个人欲望合理化了。在新的时期,医学参与了欲望主体的制造。

欲望主体的诞生

THE BIRTH OF THE SUBJECT OF DESIRE

从道德主义到伦理主义

道德症候学的转变表明,中国社会发生了深刻的变化。关于这一转变,历史上有许多相似之处。

对阳痿的病因学认识随时间的推移而发生着变化。古希腊人对阳痿的自然主义观点在中世纪时被基督教的观点取代。从中世纪基督教的道德病原学到科学观点的转变发生在启蒙时期,当时的人们发现了可能导致阳痿的物质性决定因素。

在为人熟知的有关早期资本主义如何受益于禁欲的宗教伦理,以及新教伦理与资本主义精神的讨论中,马克斯·韦伯(Max Weber)指出,在处理“性”的问题时,“过去的清教徒是道德理论家,现在是医生。”疾病的位置从宗教的“罪”变到了科学的“病”。

在后社会主义中国,一种更显著的变化正在发生。陈医生的评论证实了这种变化,他说:

如今,我们接诊的遗精病人少了许多,因为他们有宣泄的出口(射精)。由春梦导致的夜间射精对教育程度较低的人来说是一件坏事,但对受过良好教育的人来说却是好事,因为春梦证实了性幻想和性欲的存在。

寻求治疗阳痿的方法不再是消极或有害的,而是一种积极的行动。性欲成为一种新兴科学意识和消费导向的公民意识的标志。与此相反,对性欲和性幻想的恐惧成为了问题,是低教育的标志,也是个人与新时代格格不入的标志。因此,随着欲望得到鼓励和重视,越来越少的人因梦遗去看医生,而越来越多的人在勃起困难时去寻医问药。阳痿被去道德化了。

尽管发生了这种转变,道德警戒线也有所下降,但在中国仍然存在着一种强烈的羞耻感。在向后毛泽东时代的社会主义转变的过程中,阳痿的去道德化并没有消除与阳痿有关的耻辱,可能只是重新配置(reconfigure)了它。

这种重新配置反映出一种重新道德化,或者更准确地说,是一种关于阳痿的“伦理主义”的兴起。也就是说,性欲上的道德缺陷,被道德耻辱感取代了。这一伦理主义揭示了主体制造模式的转变,从谴责身体,否定个人欲望,将其表达和传播的空间抹掉,转变为激发个体的欲望,激发对它的好奇心,并为它打开发声的空间。这一变化揭示了后社会主义主体的本质。

后社会主义欲望主体的诞生

在我1998年的田野调查中,一名老干部跟我讲了一首打油诗,描述了性欲从毛泽东时代到现在的转变:

过去是有贼心没有贼胆

后来是有贼心有贼胆没有贼钱

现在是有贼心,有贼胆,有贼钱,但是“贼”不行了

一名男科医生跟我说过一个类似的段子:

票子有了

车子有了

房子有了

婊子有了

命没有了(指“命根子”)

这两个段子都是中年男人视角。独白是一种告解,表达了对后毛泽东时代性无能身体的顾影自怜。这种顾影自怜围绕着“欲”的张力展开,表现为原始欲望,以及实现这一欲望的障碍。

这种张力在三个时期被历史化。“过去”指80年代之前的毛泽东时代,那时男人有不道德性行为的企图,但没有勇气去做,因为惩罚会很严厉。“后来”指毛泽东时代之后的第一个十年,即80年代,当时的道德后果已经低于毛泽东时期,更多的人像他一样买不起(买春)。“现在”指90年代消费文化全面崛起的时期,当时的环境发生了很大变化,人们可以做毛泽东时代以来就想做的事。对性的管控变得宽松,对不道德行为的担忧远没有过去那么严重,卖淫在全国范围内变得猖獗。然而,他自己阳痿了。

人们不禁好奇,为什么社会主义时期的“欲”被认为如此消极,以至于不仅性快感总是和不道德的性联系在一起,而且男性生殖器本身也被唤作“贼”。

诚如前面所讨论的,只有在集体主义精神和阶级斗争精神的语境中,性欲的负面性才会被理解。“欲”和“私心杂念”,和“淫”联系在一起,这是毛泽东时代典型的反对个人欲望的官方话语。

个人的事,再大也是小事;国家的事,再小也是大事。

总之,个人欲望的负面性中,性欲具有代表性。这一点可以通过研究毛泽东时代的社会主义如何把性压抑合理化来理解。集体主义意识形态、集体结构(如单位、户口等)和身体的集体所有制都使个人的欲望变得消极。

上世纪70年代末,毛泽东时代的社会主义开始发生转变,导致压抑的三个面向都发生了不同程度的变化。

由于自由就业市场的建立,工作单位制度不再是就业的主导结构,户籍制度不再像以前那样僵化和封闭。此外,集体主义的精神,尤其是为集体牺牲的意识形态已经褪色,它的衰落极大地强化了个体作为自我存在的意识基础。

因此,个人欲望和性快感的影响在很大程度上已从消极向积极转变,而在消费社会迅速崛起的背景下,性欲已经成为健康人格的核心。这就是德勒兹(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Felix Guattari)所谓的“欲望生产”(desiring production,参见《反俄狄浦斯》中对此概念的相关论述,号主注)

然而,对性的统治的改变很大程度上导致了个人欲望在两个截然相反的方向上升温。在一个方向上,人口控制加强了,而在另一方面,对性欲望的管制放松了。但是这两个变化是非常相关的。

例如,80年代初开始实施的独生子女政策也许促成了个人的、以欲望为中心的主体。北京社会学家和性学家潘绥铭指出,决策者也许没有意识到,通过扭转“过去几千年来以生殖为中心的性观念,以及把生殖作为反对享乐主义的有效武器的观念”,最终促进了性欲。

一般来说,道德症候学的变化与性的统治和不断变化的精神状态同步。在欲望的循环中,阳痿的意义经历了巨大的变化,成为欲望本身的标志。阳痿是男性主体性无法容忍的缺陷,是道德无能的根源,是欲望时代的失败。男科在治疗阳痿的过程中应运而生,从而弥补了男性主体性的不足。

我采访的许多人坚信,“满足性欲”是“天经地义之事”。大多数时候,阳痿的男性会在妻子、女友或性伴侣的压力下到男科寻求治疗。对男科广告(报纸上、广播里、电视上等等)的回应、向男科进行咨询、决定去看医生、去医院、告知阳痿病情、打算缓解阳痿症状、获得处方(草药或“伟哥”万艾可)……这一切(事件)构成了重塑自我的轨迹。

这条轨迹包括重复的动作和感觉,包括在治疗阳痿的医疗手段上花钱,包括满足自己的欲望。许多人花时间来建立这种舒适的感觉,揭开它,满足它,并对这种感到满意。追求性欲的时候感觉偷偷摸摸的日子已经过去了,公开的渴望已经成为一种新习性和生活方向。在这个过程中,男科的空间已经成为生产这种新取向和习性的重要场所。

结语

CONCLUSION

80年代出现的“男科”不仅是医疗制度对变化的社会需求的回应。它还是道德症候学发生变化的一种结果。毛泽东时期的道德症候学对个人欲望充满敌意。

那时,阳痿是男性身体的道德经验,也是女性身体的道德经验。这与其说与原始的男性羞耻感有关,还不如说是害怕在寻求治疗的过程中表现出恢复性欲的力量。欲望的身体比阳痿的身体更可耻。

因此,遗精引发的医疗制度的关注比阳痿多得多。不断变化的道德症候学鼓励个人欲望,这解释了越来越显著的阳痿现象,这一现象被视作后毛泽东时代中国,尤其是上世纪90年代以来的一种症状。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐