求你在舔沟子的时候不要把shi吃得那么干净

在我写完“出门打断腿,还嘴打掉牙”之后,我一直处在深深的反思之中——我是不是一不小心就站在了人民和公仆的对立面?可是事情的发展往往不给我深刻反思的机会,不但不给,他们还老是假装成人民和公仆,把我往对立面推。

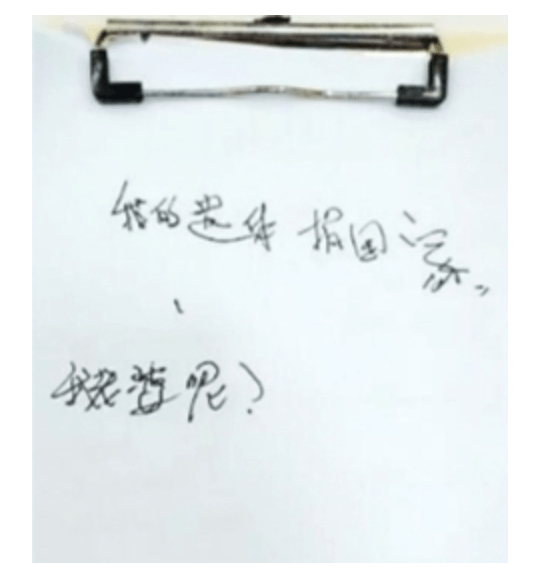

继痛击“风月同天”,自讽为奥斯维辛之后,Long River日报的同志们再现神操作。请看:《病危时颤颤巍巍写下“我的遗体捐国家”——歪歪扭扭7字遗书让人泪奔》。

猛地一看,我是感动的。诚如文章中所说的:“老肖的家人就是感恩的武汉人的缩影,老肖奉献自己的精神同样值得我们学习。我们永远会记得他在危难时刻写下的这句话。”像肖先生这样,我身边的家乡人在疫情大灾面前所展现出的勇敢与无私永远让人动容。这是一个普通老百姓在生命危难之际费劲力气所点燃的火光,这星星点点的火光照亮着我们在黑暗中蹒跚前行。

但是细读下去,神操作出现了。

人家老肖留的明明是11个字的遗书啊。怎么到了标题就只剩7个字了?是我不识字还是不识数?

16年前,在下的第一份工作就职于某省级传媒机构。记得第一天去报道,一进院墙,十几个大字在墙上挂作一排——“让D和国家的声音传入千家万户,让中国的声音走向世界各地”。顿时,一种新闻人的豪情油然而生。D是人民的D,国家是人民的国家。为人民发声,是我们义不容辞的责任!

可是在这里,人民11个字的声音怎么变成7个字了?

“我老婆呢”,这四个字看着平平无奇,而其中又有多少对至亲至爱的牵挂和担忧,有多少未曾交代的遗愿,有多少放心不下的事情……这四个字的分量,就比“我的遗体捐献国家”要轻了”?为了避免打错棒子,我又认真把原文读了一遍。诚如所料,通篇之字未提老肖最后也没见到夫人的惋惜,和对一个生命离去的哀悼。减值混账WBD。

这里面隐含的一个逻辑是:对于这个文章的作者和有权发布机构来说,在这全文11个字的遗书里,“国家”比个体要重要得多。以我浅薄之间,这里面主要揭示了两个东西:一是某些权力机构和政客偏爱的宏大叙事观;二是当代知识分子在面临话语困境时,一些个体所做的苟且之事。

宏大叙事观与政权合法性

中国人民大学新闻学院在4天前的一个统计研究中心,对疫情发生以来的新闻报道做了个大数据分析(RCU新闻坊:《1183位求助者的数据画像:不是弱者,而是你我》)。在研究中发现,在1413篇报道中,只有179篇报道采取个体框架策略。更多的报道采取了主题框架,用原文的话说:“患者是为了服务于‘抗击疫情’这一主题而存在,他们只是‘抗击疫情’这一宏大叙事下的论据。个体的经历、感受在‘万众一心、共同抗疫’这一宏大主旋律中成为帮衬”。

数据分析显示出,从中央到地方的官媒都显示出对这样宏大叙事的偏爱。这样的宏大叙事观的好处是显而易见的:这种宏大叙事观的整个逻辑是归纳法而不是演绎法——通过他的统计,可以得出百分之多少的人是喜而不是悲。它不像演绎法的逻辑——你举出一个反例,整个模型就不成立。在这个归纳法的逻辑下,个体的悲伤再大,也无法反驳归纳法得出的结论,因为一个个体没有能力去做归纳。在这种宏大叙事观的框架下,尽管每个个体都可以说自己有多惨,但都没有能力去证明我就代表了大多数,更没有能力辩驳整个事件的走向。如此一来,宏大叙事观就可以去引导受众对整个事项的价值判断。在这场疫情之中,宏大叙事观就使得一场场鲜活的染病悲剧反而成为了时代颂歌的注脚和帮衬——这就是他的可恨之处。

同理,LR日报的这篇报道也无法摆脱这种约定俗成的宏大叙事观。即便是在一个个体报道里,需要凸显的是“奉献”这个与“大趋势”相符的话题,相反,与个体悲剧相关的“我老婆呢”这四个字,就被无情地忽视了。

但是作为一个喜欢舞文弄墨的同好,和曾经的媒体工作者,我也颇能理解这种“选择性失明”或者不识数发生的必然性。毕竟文章都是所谓的“读书人”写的。

“读书人”的社会责任与话语困境

关于读书人的社会责任,不同的语境下有不同的说法。德国社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)对知识分子的界说给出了两个关键的定语:自由漂浮的,非依附的。也就是说,他们疏离于社会各阶级之外,他们可以超越狭隘的特定阶层或局部利益和意识形态,进而达到普遍的 、公证的判断和真理。他们可以成为意识形态谎言的揭露者、思想的相对主义者和批判者。当然他这种带有古典启蒙色彩的知识分子定义受到了新马分子的批判,例如葛兰西,他认为知识分子的意识形态偏好无法逃离他们的阶级背景。但无论如何,邓公给咱们国家新时代的知识分子定了性:绝大部分知识分子是工人阶级的一部分。那么执笔喉舌的读书人,无论是出于对是非的分辨能力,还是对阶级出身的忠诚,理论上更应为身边的同胞鼓与呼。换言之,知识分子的社会责任恰恰如同家乡人熟知的武大校训中节选的论语片段——“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎!”

在人类的每个时期,真正的知识分子都是伟大而痛苦的。诚如徐复观先生在《两汉思想史》中所言:近三百年来,各时代中最显著的力量都是政治。每一个知识分子,在对文化的某一方面希望有所成就,对政治社会希望取得发言权而想有所贡献时,常常会感到自身的志趣与所生存的时代,尤其是与时代中最大力量的政治,处于一种摩擦状态;而这种摩擦状态,对知识分子的精神状态,常感受其为难于忍受的压力(徐复观,上海华东师范大学出版社,2001年)。

有感于徐先生的论断,据我观察,无论在哪个社会,政治力量对于知识分子的考验往往体现在两个方面:他们一方面经受着政治或经济地位赎买的诱惑,另一方面也会随时迎接专政铁拳的痛击。而在痛击之前,他们往往会经受一套杀人诛心的逻辑的审判。千言万语化作一句话——你是不是想造反?这对于真正的知识分子而言,既是肉体的折磨,更是良心的折磨。

在这样的压力和矛盾下,不少读了书的人选择放弃,并把书读到狗肚子里。诚如方方所讲,“知识分子从未像现在这样堕落”。他们仅仅是把自己的学识当做一种谋生的手段,做一个钱理群教授口中的“精致的利己主义者”。就拿LR日报的当事人来讲,舞文弄墨对作者和媒体的领导来说变成了一个无需进行价值判断的工作。官样文章只要写出来能发表,他们就能混一口饭吃,说不定还能加官进爵,走上人生巅峰。所以,职业官文作者只写他以为LD爱看的。作者的LD只发表他觉得他的LD爱看的(这句话看起来拗口实则逻辑很严密)。北野武在东日本大地震时所说的,“灾难不是死了二万人或八万人,而是一个人死了几万次”这样的话对他们来说没有意义,但是大家向主子表忠心对他们来说很有意义。所以,他们会“选择性”失明,把11个字的遗嘱改成7个字;会选择性变成文盲和自比奥斯维辛(见LR神文《相比“风月同天”,“武汉加油”更有力量》),会……

枪口抬高一寸,或者捎带着说点人话

回到LR日报的这篇报道上来。杀人诛心那一套,我也熟练得很。我很想问问这篇文章的作者和批准这篇文章发表的领导,当你们选择性地忽视“我老婆呢”这四个字,并强行回归宏大叙事观的时候,你们到底想歌颂什么?大疫当前,生灵涂炭。千家闭户、万街空巷,亿万民生饱受重创。天灾之外,有无人祸?向欣然先生在《我感谢,我祈祷》一文中控诉:“如因染疫而死,无异于他杀”;环球时报胡锡进老也说:某某省市领导欠LWL医生一个道歉。而LR日报在这个时候“选择性失明”,你们是鼓励大家都别管老婆孩子,都把生命献给国家?还是想说D和国家对于小老百姓在生命最后一刻的临终寄托并不关心?这就是你们代表一个官媒,对增强“四个意识”,坚定“四个自信”的解读? 这么干只怕有违总书记“以百姓心为心”的最高指示。

中国有文字记载的历史两千多年,无视小人物的悲欢离合的宏大叙事观在邸报书本报刊上屡见不鲜,为之捉刀并洗地的文人败类也数不胜数。但是当正常人中的大多数正因疫情而痛惋“何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿”的时候,某些职业文人仍然守着宏大叙事的陈规,循着给主子献媚的陋习,宛如狗改不了吃屎,还要吃口新鲜的。对于这些人,出于体谅看客的考虑,恳请你们还给自己留一丝文人的自我约束。用普通话说就是——你要tian勾子,我不反对。拜托,求你在tian沟子的时候,捎带着说点人话,也不要把shi吃得那么干净可以吗?

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!