《無法達至如真的虛幻,倒不如讓一切還原到根本》——關於對一段合作、一個展演的觀察

文|劉曉江

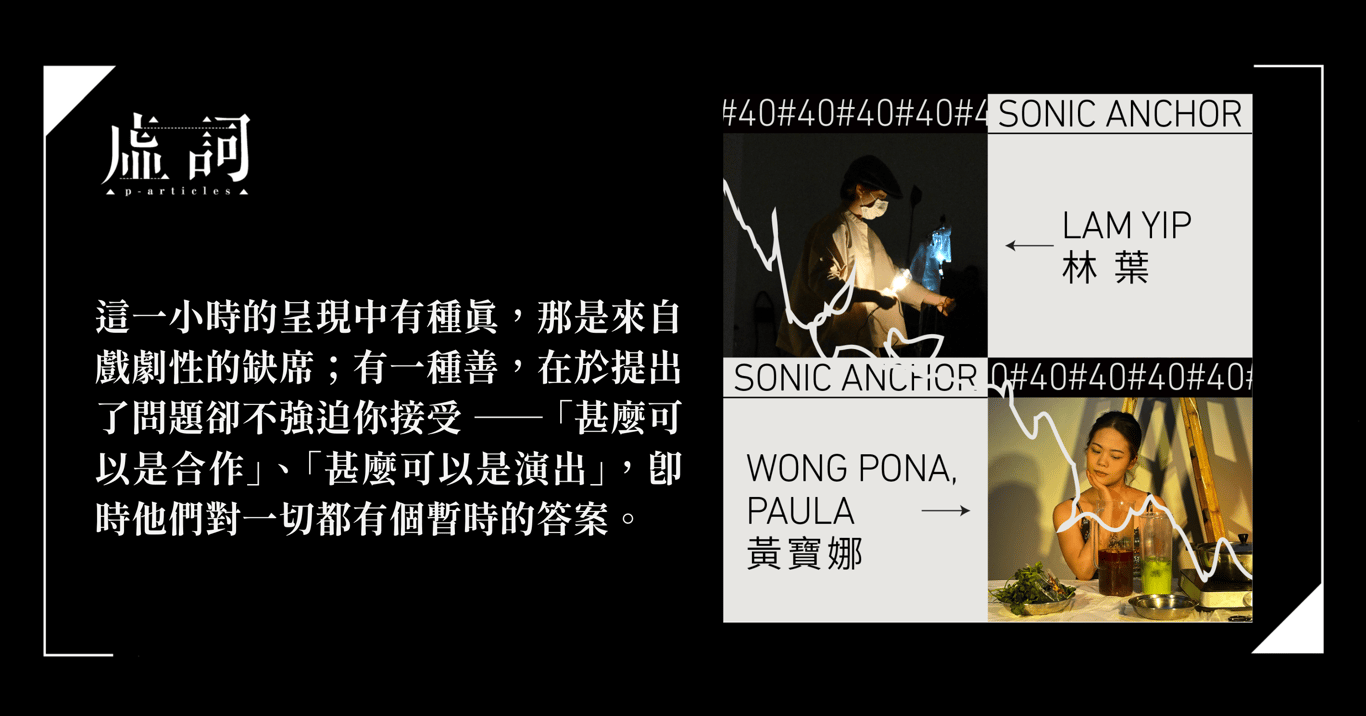

(前言:評不加鎖舞踊館聯乘 X 現在音樂Contemporary Musiking Hong Kong 《聲音下寨#40︰林葉x 黃寶娜》節目探討身體表達和聲音之間的合作方式,如何從駐場計畫中發展出跨領域共同語言的知識和工具,揭開過往創作生涯的經驗及實踐。)

初見

林葉和黃寶娜,中國敲擊樂及現代舞科班出身,基於是次不加鎖舞踊館及現在音樂的撮合而相識,一段始於相親的關係,至今不足一年。

第一次與這對藝術家的相遇是在排練。看了排練,有一些對話;沒有刻意筆錄,從一些記憶碎片有種印象,腦中記得一些說法:

關於動機。

「試下。對跨媒介合作有興趣」

關於過程。

「好順利,溝通好順暢但唔知要做咩,好似咩都得」

關於期望。

「想要一齊生D嘢出黎,唔想你整D聲我跳下舞就完」

忘了討論如何完結,但我腦海有一句總結。

「唔容易」

而於我而言這一切都不是談創作之難,而是於合作不易。

觀察一些主流或傳統有分工制式的製作如劇場或電影,制式中雖有改動空間,但製作的架構依然明確,創作者可以相對關注更多創作內容的填充,在有需要時基於現有製作模式做出調整及配合。舉例:若套用某些西方古典作曲大師及芭蕾編舞大師的合作傳統,藝術家所該專注及努力的部分亦相對在於內容,即音樂(先)和舞蹈(後)的填充及創作。然後寶娜將會透過熟讀樂譜來編舞,而林葉亦需提前先把音樂寫好,並偶爾出席開會及排練;觀眾如我們則可以靜心期待並祈禱,願兩人可以作出一首比《春之祭》更偉大、比現代(modern)走得更遠的作品。

而最後事情並無如此發生。因為他們說——

「唔想你整D聲我跳下舞就完」

我不認為這是指向作品的結果的態度,而是針對合作模式並對於刻板的合作模式的反抗。而當中一切的「難」便在於——如何建構一種有機的合作模式(一齊生D嘢出黎),而一切的一切都不在於結果,而是創作過程。在這樣的思維底下,作品的面貌則由以能「展露/或解構創作過程」為目的,不以「目標為本」為歸宿。

在面對種種的難後;最後他們選擇了一件事:

找不到夢幻的、創新的、偉大的合作模式,亦找不到那對結果美妙如幻的想像的話,那就回到合作的根本,先好好地認識對方。

「一起分享過去」

「我愛我的過去」「但我恨我的過去」

「那我教你一段我愛的舞」「那我教你一段我恨的樂章」

繞了一大圈彎路,一場讓人充滿幻想的合作還原成純粹的了解和相處。

共諧連理

一段令人憧憬的關係總可以被外人貼上太多充滿幻想的標籤:

#跨媒介 #跨界 #跨媒體

#實驗 #聲音X舞蹈

#階段性展演 #研習項目

每一個字眼都提供了幻想,夢幻但同時刻板。如果以粗疏的定義代入這些詞彙,藝術家也可以活得很滋潤;因為創作將因為(刻板的)實驗而「做什麼都可以」、因為(刻板的)階段性展演所以可以「無所謂其他人接收到什麼」、因為是(刻板的)研習項目所以可以「還沒搞懂」。而幸運地我不單未在這次演出中看到這些刻板想像,反而更看到了他們的作品對於解放這些刻板看法的力量。

把劇場變成一個溫暖的家

第一個段落,我們看到兩人互相教對方一段鼓,一段舞。在劇場中進行,但沒有在演。他們活生生地在大光燈下互相教導對方,帶著緊張,沒有裝作觀眾不在,也沒有故意放大任何的行動取悅觀眾;劇場一刻還原成一個調皮的課室,你可以為同學的成功鼓掌,可以為同學的失誤而大笑。直到一個戲劇式的燈光出現,一切變得劇場化,但這不會讓你突然變回一個有文化的劇場觀眾,你會依然微笑地看,在這段學習成果分享結束後鼓掌(即時這不是整個演出的結尾),因為這一切就如你的某個生日,燈光突然驟暗,然後你慢慢看著黑暗中閃爍的蛋糕上的燭光、聽著由至親所唱的生日歌,一切戲劇化但溫馨。

後面簡單的三段,沒有甚麼驚天動地的操作,一切平淡,一個個道來。

分享一段二人的表演,一段簡單的結構即興練習,和一段看似表演的總結。

這一小時的呈現中有種真,那是來自戲劇性的缺席;有一種善,在於提出了問題卻不強迫你接受——「甚麼可以是合作」、「甚麼可以是演出」,即時他們對一切都有個暫時的答案。

合作是「像極了愛情」

開展一段關係總有一個原因:可能是自身對關係的需要,可能是對某人的幻想,可能是誤打誤撞地開始,可能是目的為本地想要找個歸宿;而彷彿在每一段關係當中,我們都需要或多或少地面對自己,審視自己於這段關係的因,或者話:「了解自己多一點」。

而這次的關係不是關於愛情,是關於一段藝術家之間的合作。