在絕望中尋找希望 在IG構建一個自由思辯的「北方廣場」

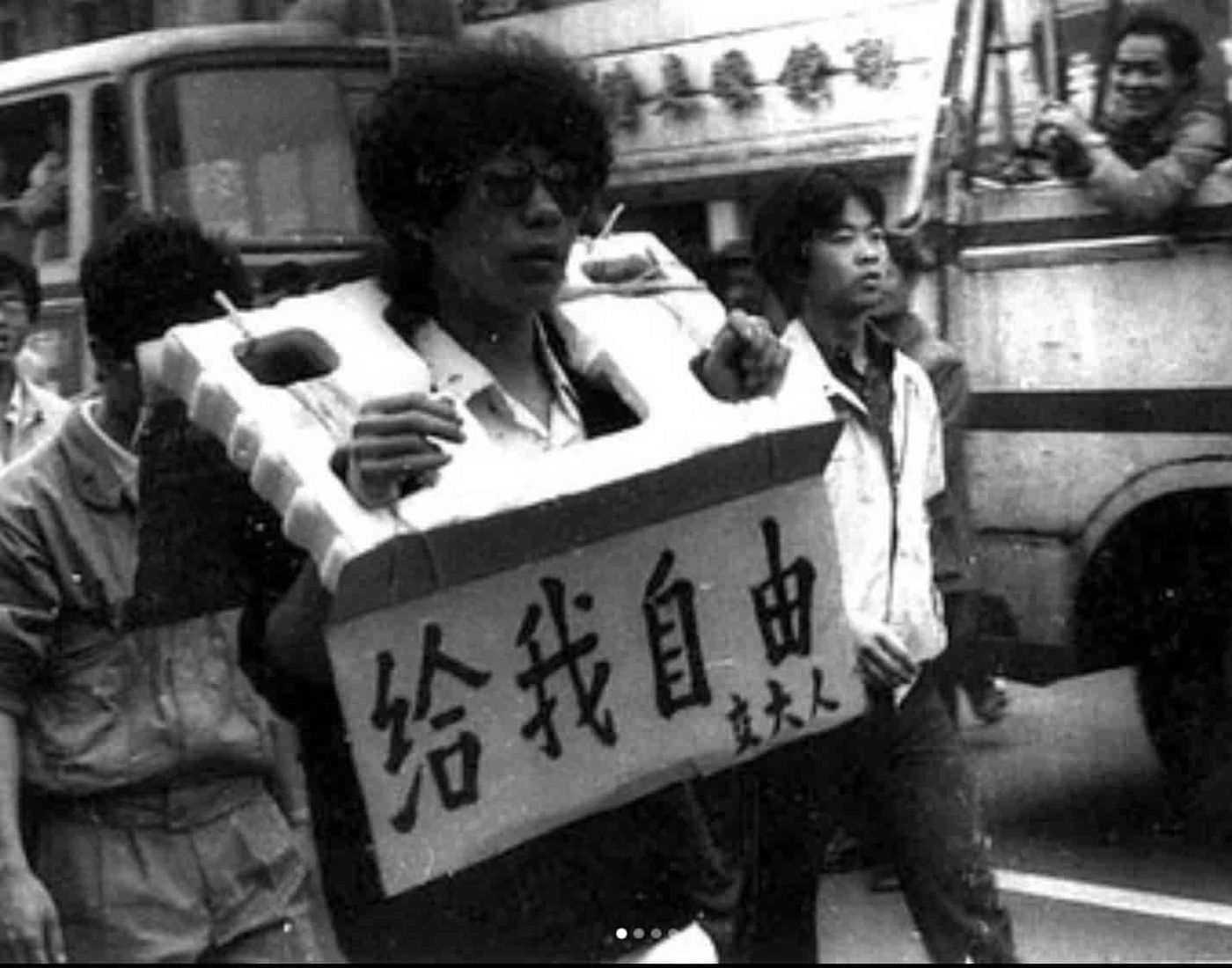

「北方廣場」是由一個中國留學生(下稱版主)於兩年前開辦的一個Instagram帳戶,內有六四事件比較罕見的舊照片,現時這個帳戶已有2萬2千個追蹤者。版主就讀藝術系,在疫情開始時比較空閒,發現到網上流傳的中國學生運動照片,來來去去都是那幾張相。他希望保留中國的老照片,於是根據不同歷史事件去整理照片,並在「北方廣場」上發布。

5月初,版主在IG story發問了一條問題,問中國讀者「你第一次知道六四是什麼樣的故事?」,結果得到的回覆比他想像中多,為數不少的是從老師的口中得知,再靠自己翻牆搜尋歷史照片及紀錄片。「北方廣場」發布有關六四的帖子很快被傳開去,版主認為,是因為八九民運代表了一種這一代人沒有的東西,「學生喊的口號、當時爭取的價值,是我們都嚮往的;但現在大家不可能在街上喊出訴求,香港亦然。」

虛擬廣場變成真廣場

版主在初中參與課外英語班時,從一位剛畢業的年青教師口中聽到「天安門事件」,這位年青老師經常叫學生「多看一點英文的東西」。而在版主家中,長輩多以「學潮」代表89年的學生運動,但他們並沒有明言是甚麼意思。當時的網上審查並不像現時那般嚴格,仍可以瀏覽香港版的google,版主會在港版google可搜尋到所有被政權屏蔽的歷史事件。版主又會到國內的網上貼吧討論政治事件,六四臨近時,網友都會不約而同地說「網站的維護工程又到時候了。」

今年是六四33周年,香港不會再有六四集會,集體的悼念活動銷聲匿跡。「北方廣場」帳戶的頭像照片,是一個簡單的梯形,本來意指天安門廣場,但版主做下去就發現,北方廣場反而變成了一個真的廣場,它有著廣場的意義:給人交流、公開思辯、發聲的場地,「天安門廣場在六四事件後就缺失了這個功能,沒有人被允許在中國任何一個廣場上講政治。反而『北方廣場』這個網上空間成為了中港台的朋友去交流的空間。」

版主到外地留學,成長後有感在國內無論打甚麼工,最終都會變成政權下的一個劊子手,對付異見人士、少數民族。他不想自己變成這樣的人,「希望對得起自己的ideology (意識形態),就是不可以去支持這個暴政,無知地侵害所有人的權利」。於是,他透過「北方廣場」這個媒介,除了發布有關八九民運的歷史片段外,還就中國的封城事件、新疆維吾爾族人被迫害的遭遇發了不同的帖子。

這個帳戶不要消失好嗎?

「『北方廣場 』於我而言,是一個art project,和其他art project一樣,我做這個帳戶,不是想推動甚麼,而是想透過一個媒介,我想知道可以產生甚麼影響,會對中國有甚樣影響。這亦是一個personal(個人)的東西,是自我救贖的方法,我想跟自己說,我沒有旁觀,我有做一些(事情),我心裡會好受一點。面對一種情緒,就是甚麼都做不了,跟身邊的人談,都有無力感,看見國家走向一個很封鎖、極端的方向,但是你阻止不了。」

被問到怎樣看待這個「家」,版主淡淡然說其實一直不想家,對任何地方都沒有家的感覺;一直也不煽情,都不知道自己家在何處,他倒是特別感謝所有在中國的經歷可以造就他這個人。反而,他身邊的某些留學生朋友出現了身份危機,「他們的記憶中,家有溫暖和好的感覺,卻和政府所做的殘暴的行動不能連繫起來,是這一代人所面對的困惑。」

「對於我來說,北方廣場只是一個習慣去post文章的平台,但對followers來說,是心靈的支撐,有人會留言說『這個帳戶不要消失好嗎?』」最開初的問答活動中,是問及有關上海封城的經歷,版主收到特別多的回應,他強調這些都是有意義、寶貴的自身經歷,「所以問答活動才變了恆常活動。因為很多人都可以從中找到跟自己相似的經歷,在中國的體制審查下面,每個人都是散沙,沒有connection,大家都不希望自己是孤獨的,想知身邊的人在想甚麼,而這些相似的經歷就可以support(支持)到大家。就像最近投稿的維族人,他們的故事都十分震撼的。」

在絕望中尋找希望,人才能在迷惘當中走得下去。「對於我個人而言,中國是沒有改變的可能,但這不是我想傳達的訊息,我知道很多人仍活在這遍土地上,他們都要抱有希望才得生存下去。我可以做的是分享故事,在黑暗中帶來一點希望。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者