音樂專訪|有恨才有根,槍響之下絕無完人-專訪榕幫談專輯《根》

「既然他這麼愛我,為何不能就剩這一點也變成我喜歡的樣子?」詹士賢說道:「他支持我所有事情,但每到了選舉都會因為政治理念不同起爭執,這讓我感到很痛苦!」

家人間因為政治光譜各異而產生衝突,這樣的情景在台灣經常上演,尤其在父子之間,更顯得彆扭。而發生在榕幫團員詹士賢身上的,正是過去他和他父親之間唯一壁壘分明的一塊。採訪當下,他沉痛地說:「老實講我的家人非常開明、家庭非常和睦,我的爸媽非常支持我在做的事情,尤其我爸他很愛我,愛我愛到爆,卻還是因為這種事情跟我爭吵。」

在這個可能逐漸失根的土地上,國家、社會,乃至於世代間的不解,正對著每個人,拋出這道「自我認同」的問題。而這問題的雛型早在2018年發行完《甜蜜城市》後便產生了。

「但當時歷練還不夠,而且不想做一張說教的專輯。」於是兜兜轉轉過了五年,終於有了《根》,同時成為他們計畫中「倒數第二張」專輯。

頭都洗下去了

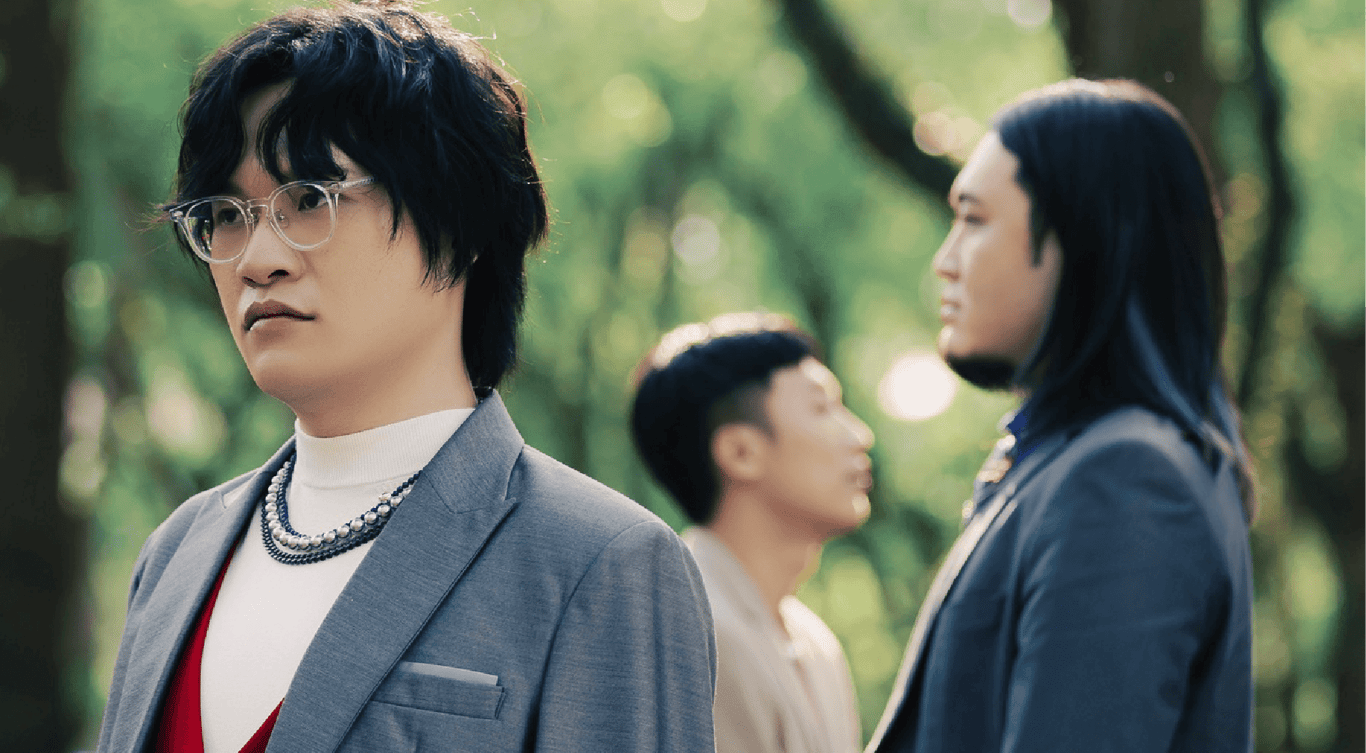

最開始在成大嘻研社玩一起的是詹士賢、李瑞和現已離團卻時常來幫忙的董哥,因為嘻研社任何學校都能參加,後來認識從台南大學來的華辰。致敬了蛋堡當年在台南一中組了「竹幫」,他們用成大有名的「榕園」,一樣取了「榕幫」,成為台灣少見的三人嘻哈演唱組合。

雖然人多,但他們分工清楚,三人共同創作之外,詹士賢處理大部分編曲和音樂走向;李瑞本職是工程師,負責管帳;華辰則被團員稱是「最感性的傢伙」,人生閱歷豐富,是三人中社交能力最好的,負責擔任團裡的公關。他們三人都很喜歡觀察社會發生的事情,「但華辰感性到還願意發文抒發。」

私下他們拉了一個群叫「頭都洗下去了」,雖然他們把專輯寫得既有趣又時事,但背後蘊藏的文本背景,及安插了許多聽來熟悉的取樣內容,都讓人好奇花費了多少心力完成,只聽詹士賢說了一句:「從去年六月拿到補助案後,我已經不記得六月以後發生了什麼事了。」

都沒有發生,而且我覺得好像也不會發生

從大學到現在,陸續發了mixtape(混音帶)的《萌芽》和《向性》,以及標記A、B side的正式專輯《氣根》,當時呼之欲出的《根》早在排程之上,卻在17年後岔出去發行了《甜蜜城市》和《春化作用》,而詹士賢更在中間fade out發了個人專輯《最近的我和我在想的事以及在意的人事物》。

回想《根》的波折與遭遇,詹士賢說:「其實去年(2022)初的時候,我們三個想要同時把這張跟最後一張專輯一起做完,之後就不做了。」那些本想在畢業前完成的夢,被他們硬生生拖到了現在。

而專輯的製作人也希望找到團員以外的角色來擔任,卻也沒能順利,他說:「原本有找林奕碩(百合花主唱)做整張專輯,聊了好幾次,但他後來拒絕了。原因是他覺得辯不過我。」他還原當時奕碩給的回應:「聽完你們對這張專輯的想法,每一首歌之間的意義和連結,甚至到了音樂本質上的創作都過於完整,我覺得假設之後有什麼意見可能都無法說服你們。」

另外鑒於上一張《春化作用》找了很多人feat.(包含雷擎、伍悅、周穆),《根》一開始並不想找任何人合作(除了〈360〉這首很早就和奕碩決定一起做而留了下來)。但當〈牽手〉這首歌把單曲製作交給奕碩後,考量「情歌一直以來都是臺灣人最喜歡聽的題材」,他還是建議我們需要加一位女生進來唱,最終還是找來了前前後後合作了三次,來自問題總部的丁佳慧(哈娜)。

「我覺得現在看起來還蠻合理的,都沒有發生,而且我覺得好像也不會發生。」

細思這些都沒能實現的事情,不禁感嘆榕幫的「多災多難」,不過也終於在回歸製作計畫內《根》專輯時,嘗到了「苦其心志、勞其筋骨」後的成果。

比如,原先從mixtape開始計算的第四張作品《根》,卻在他們決定插進兩張計畫之外的專輯後,以正式發行作品名義計算,確實成了名副其實的「第四張專輯」。

又如他們最後還是找來了專輯共同製作人,同樣來自問題總部的昱陞,從旁協助並改善專輯編曲品質,讓《根》有別於以往在音樂性上多了豐富感與精緻度,加強了他們原先在饒舌音樂界中,本就因段落分明、層次遞進有序而顯著的特色。

再如邀丁佳慧合作〈牽手〉,詹士賢說:「我本來思考很多,也擔心過又找丁佳慧,觀眾會不會覺得我們又找她。後來想想我們幹嘛在意那麼多,她音樂能力跟聲線我們就超級無敵喜歡啊!」

說起和丁佳慧一起玩音樂的緣分,他像打開了話匣子饒有興致地說:「認識她對我個人來說是蠻重要的一件事。我們大概在2018年的時候認識,當時本來是要幫一個朋友錄歌,想找個女生vocal,不知道有沒有適合的機會,後來我想到一首歌裡面女生聲線蠻好的,就去翻那張實體專輯的credits,找到那張叫《青春少年戀愛物語》(厭世少年)的專輯,裡面有首歌叫〈你變態的心〉,在上面找到了「丁佳慧」這個名字,加了朋友表明來意後就認識了。」詹士賢印象清晰地繼續說:「雖然後來那首歌並沒有錄成功,但我們還是變成了蠻好的朋友,可以一起創作、玩音樂,也因為她的關係,認識很多臺北音樂圈的朋友,比較能知道臺北的同期音樂人在做什麼。」

〈牽手〉當中高音唱著「滿腹熱情 表達愛意 / 鹹酸苦汫 囥心內咿」挑戰著她的音域,也挑戰她的台語,不僅如此,她更欣然答應拍攝一整天MV,「那首歌的MV裡面有四條故事,我們三個人其實只會分別拍兩條,卻在那邊喊累,相比她全程12個小時都要在,真的超級感謝她!」

歌詞裡面是滿滿的角色扮演

《根》是一張找尋存在、追尋自我認同的專輯,為求故事一致性,榕幫也刻意在歌與歌之間咬合了一些素材做銜接,尤其從〈台灣 R.O.C.〉以後專輯的下半段歌曲,幾乎難以用單曲來劃分。

細細感受內容,會發現前半段主角比較被動,主要描述社會環境帶給自己的感受,直到那一聲槍響後才開始去思考關於存在的問題。而在大架構底下,他們再把曲序做劃分,第一段從〈我的心聲〉到〈十八仔〉,探討工作、求學成長過程,常以發問方式,卻無多做解釋,點出他們覺得困惑及不理解的內容。

第二段從〈牽手〉到〈爬佮行〉開始收斂到內心的情緒與感情,會發現主角開始與這個世界有了拉鋸,〈牽手〉是一首好入耳的作品,內容看似消極,「來世再相見,並認了這社會並不友善」,但背後談論的其實是「我們其實都有愛人的能力跟想法」,可是在環境驅使下,讓我們在做這件事時,未必能那麼有自信。「他是對的人,卻在錯的時機點」,希望透過愛情題材來反映社會的變化。

探討親情背後那世代隔閡的〈爬佮行〉,乍看之下像是在感謝父親的養育之情,「但聽到最後會發現,我們要講的其實是因為時代變化,讓這樣的互動變成了枷鎖和負擔,卻從來不是發生在誰身上的問題。」

這些都是五年前榕幫在做專輯時,便想到的問題。但〈台灣R.O.C.〉以後的第三段落,卻是到了去年才大致底定了結局。而這樣的編排與內容自然不僅一人之力能完成,更落實在不同的角色扮演裡。

「其實我們三個從成長到現在創作很大的優勢是『相似但相異』,大方向上我們在想的事情和觀念都很接近,但實際上還是不同,可以在主題上有產生很多激盪。」李瑞說。

專輯中有很多首歌都是詹士賢先起頭,後來三人再根據各自想法創作出自己的段落,因此可能最多一次放了三個角色在一首歌當中。「最明顯的應該是〈美好的一天〉這首歌,李瑞扮演資方,華辰扮演勞方,而我則當迷之聲,用上帝視角來看故事發展。」詹士賢說。

而最有趣的,莫過於他們各自對「家」的想像,呈現在〈鑰匙〉這首歌當中。

「第一段是華辰的角度,他的成長背景和一般人不太一樣,並不認為回家就是回到有媽媽或爸爸住的地方,那個家比較像是自己打造的。」士賢替華辰說。第一段歌詞裡「兩個人的生活軌跡/但我得自己陪自己」寫的便是華辰他自己。

李瑞接著說:「第二段是我對家的想像,其實就是你我都熟悉的樣子,有原生家庭的家,跟長大之後自己成立的家,這些都屬於家的範疇。」他把「責任越多、鑰匙變多」對比了起來。

但問到詹士賢時,他說:「我寫不出來。」

「當時很掙扎,因為我沒辦法把回家套用在三峽老家以外的地方,儘管之前因為唸書在台南住了八年,還是沒辦法,因為我的家庭太美滿了。」相比華辰義無反顧地闖出家裡;李瑞順其自然地自組第二個家,詹士賢看似「情感優渥」的家庭,反倒成了無法離開的枷鎖,但家人終究會老去,這令他相當迷惘。直到去年他看了淺提的專場,台上說著他們年過30歲,終究要打造自己的生活、自己的家。他才頓然明白,不管有沒有跟原生家庭和解放下,你都終究需要搬離那個地方。

於是他提筆寫下了副歌「再會啦 再會啦/紲落來欲揣新的空」不是要把舊的鑰匙丟棄,只是我們總有一天會需要一把新的鑰匙,把舊的鎖換掉。

除了取樣歌,也取樣故事

歌詞與音樂共同成為故事,保存在我們的體內,每當一段熟悉的文字或音樂出現,都能勾起某個年代的生活面貌。而你會看到榕幫的作品很大形式會將過去音樂「取樣」進自己的作品中。於是會聽到〈我的心聲〉有著羅冠中〈我的心聲〉的影子;〈恨〉的歌裡放進洪一峰〈寶島曼波〉及盧靜子〈黑森林打獵舞〉的相近段落,在《根》這張專輯中屢見不鮮,榕幫成了目前國內少數大量融入「取樣」元素的團體。(可到榕幫FB粉專中的Reels,看他們對各曲的取樣分析。)[註1]

「現在你聽到台灣所謂的嘻哈,我覺得不太是嘻哈音樂了。」詹士賢接著說:「而是已經到下個階段叫『New Wave』的樂風。或許他們在文化發展的意願上不需要取樣,但最大問題是臺灣普遍來講都有『饒舌就是嘻哈』的錯誤觀念,饒舌只是種演唱表現。」[註2]

問其原因,詹士賢正經的說:「嘻哈音樂的創作本質是『取樣』,它來自20世紀末期最後一批受壓迫的美裔黑人,而我是被這樣的創作形式與文化、感受到他們強烈的自我認同所感動。」他接著說:「但我不想百分之百照抄他們的文化,而是把取樣的對象從西方國家的音樂變成我們的音樂。」於是在專輯的作詞曲中,才有了如:劉福助、鳳飛飛、羅冠中等過去台灣歌手的名字。

「老實說《根》這張專輯聽起來沒有很嘻哈音樂的樣子,原因是臺灣的老唱片跟音樂發展史上,並沒有所謂的『黑人音樂』。不過我們還是順著臺灣音樂的樣子、跟它互動,發展成它最獨特的樣子,做出我們心目中認定的臺灣嘻哈音樂!」

畢竟少了什麼、多了什麼這些理論、觀點、歷史的東西「只有音樂宅才會跟你辯論,大家根本不care,好聽才是重點。」士賢打趣地說道。

除了取樣歌,也「取樣」了故事,為了用一首歌的時間,傳達有力度和深度的故事,他們在作品裡其實也大量用典。舉令華辰印象深刻的〈怨〉這首歌,在他寫的段落中補了很多關於臺灣歷史傷痕的故事,如:第二段後半段寫到一句「玉山的雪總有一工會溶去」,其實是在致敬陳澄波的畫作《玉山積雪》;下一句「埋佇樹底的頭鬃袂當放袂記」則呼應白色恐怖時期發生的「丁窈窕冤獄」。像這樣的元素在《根》專輯中不勝枚舉。

有恨才有根

專輯上架後,他們如常地把《根》整張專輯上傳到中國各大音樂平台,不出意外地還是出了意外,各平台回信如出一轍地提到無法上傳〈台灣R.O.C.〉、〈化恨為根〉兩首歌曲,有的更狠地把榕幫所有上傳的歌曲都在該平台上「被消失」。

他們打趣地說:「剛好我們的專輯強調的是不完整,他們聽到也是不完整的專輯,其實真正體驗到不完整的是他們。」

對岸的強勢一直影響著國內對於統獨議題的思辨,割裂了國與國,也讓無數家庭產生裂痕。過去的他們,正是深受其擾的一員,但詹士賢回顧這幾年種種自我思考和反思後,發現或許找到了解方,「但要讓所有人都接受,還是很困難。」他說:「一般獨派會思考要找到自己文化的特殊性,而統派則希望回歸中華文化。可是其實仔細一想,這件事情或許不那麼百分之百的有道理。反對統派的人,除了徹底去中國化之外,是不是也要除去過去殖民的問題?把日治時期、荷治時期的文化給排除?」

「用刪去法來建立臺灣文化的自我認同,其實是會讓人感到很無力的。」

因為你知道自己還是受到中國文化影響,而你也沒辦法把政治光譜在另一端的人全部趕出去。但到底臺灣人的特色、文化的獨特性在哪裡?

他接著說:「也許換個角度想,接受並認同所有也是種方式。」他說:「因為世界上同時存在原住民、荷治、中華、日本,甚至東南亞文化的不就是臺灣嗎?」我們不一樣,卻又是造就彼此不一樣的原因,於是最後雙方解決的方式,就是透過「相互憎恨,來強調自己的獨特性」,「並不是要你狠狠地把歷史遺忘,而是要牢記它們。」詹士賢說:「〈化恨為根〉這首歌很多人會誤會,『化』並不是化解,而是轉化。這個新觀念和價值是,我們並沒有要原諒或是解決,對於不同立場族群的人,你還是可以去深挖真相、還是可以恨,因為那樣的過程也是不斷提醒著自己我們有多不一樣,但就算討厭對方,我們還是在同一艘船上。」這樣的觀念可能有些沒道理,甚至很難心平氣和,但同時意識到自己的獨特,和接納自己的不完整後,〈恨〉裡復活的那口棺材才有真正被接受的可能。

槍響之下絕無完人

「我們已經有點憤青不起來了,沒辦法,只好去跟曾經的自己說,該走了。」

專輯中最讓人震撼、音樂隨後跟著畫風丕變的是那三聲槍響及一陣尖叫聲,它是整張專輯的轉捩點,以〈台灣 R.O.C.〉為引,浩蕩地走入了以喪葬文化為底的專輯第三階段。非常直球地將所有敏感的政治、社會、歷史議題全數點出,「我們一口氣從白色恐怖開始講,講到專輯前半段體會到個人的無力感與阻礙,其實真正原因是來自於這個社會和國家並不完整,需要更加深國族認同。」

但在有了喪葬文化想法之前,其實對這張專輯如何結束,三人內心產生很多質疑。

「這張專輯的關鍵點,也是我們最大的卡關點。原本只是決定要在這裡結束過去的自己,那三聲槍響其實開槍的正是自己(雖然聽眾應該會想是激進或反對派槍殺的),是我們親手把自己送上西路的。畢竟我們已經有點憤青不起來了,只好說,『該走了』,我們換一個新的想法來面對結局。」詹士賢說,只是這一等,便是從2018等到了2021年,「在轉捩點出現之前,是有一點對這張專輯故事產生質疑的,不知道該怎麼繼續下去。」

沒想到被一篇介紹台灣視覺藝術家吳天章的訪談影片給拯救了[註3],它領著榕幫三人醉心投入到研究喪葬文化,倒數第二首歌〈別說再見〉便是用來致敬2015年在第56屆威尼斯雙年展台灣館中推出的《吳天章:別說再見》展覽[註4]。詹士賢說:「兩年多前,我在碩班時修了成大創產所的一堂課,叫〈新媒體與科技藝術導論〉,在課上放影片提到了吳天章這位藝術家。」

令詹士賢印象深刻的是一幅錄像裝置《再見春秋閣》[註5],戴著假皮面具的水手服,拿著吉他撐著地面站在中式山水畫前。而在吳天章的創作理念中提到了喪葬文化,假皮面具某種程度模擬著紙紮人偶。他轉述吳天章當時說,他覺得臺灣一直以來很特別的文化就是喪葬文化,喜喪不分都辦得很鋪張,這可能是為了消弭恐懼想出來的方式。我們不會在國外喪禮上看到舞龍舞獅、不會有如此鋪張的封釘橋段,更不會有「牽亡歌」的出現。

「當時被那部影片點到,於是三個人就一頭栽進去研究,也把奕碩一起拉了進去。他提要不要以『牽亡歌』作為文化樣板來做歌。」

於是〈恨〉這首歌便誕生了。

這首歌也是以角色扮演的方式,三人分飾著三魂七魄中的三魂(胎光、奭靈、幽精),第一段是李瑞寫留在神主牌,供子孫供養的魂,所以歌詞中他看見了葬禮現場;第二段是詹士賢寫人死後前往陰間的魂,於是有了「望鄉台」的畫面;最後一段是華辰寫隨著肉體下葬的魂,才會在最後打破棺材復活。[註6]

「原本想在最後一段復活後重新開始人生。後來覺得這樣好像太順利了,從棺材復活應該是非常恐懼、驚嚇的,就算是親人,一時半刻也沒辦法接受吧!」

在〈恨〉之後,緊接著是寫封釘的〈別說再見〉。

「整張專輯下半部呈現的是『為過去的自己下葬』,我覺得封釘意象很適合做,也是臺灣葬禮文化中很特別獨有的東西,所以才想把它放到歌裡面。」寫著台語歌的李瑞說道。

「一點東方甲乙木/囝孫代代受福祿/有喔/二點南方丙丁火/囝孫代代發家伙/有喔…」

〈別說再見〉

歌詞收錄了完整封釘官唸的祝福語,雖然和死亡有關,但句句都是為了庇佑子孫、為了後代。[註7]

「其實這點蠻啟發我們的,也是我們這張關於尋根的專輯,最後選用葬禮文化的其中一個原因。」詹士賢說:「臺灣文化的樣貌,只因為它的本質跟死亡有關,在臺灣的社會裡反倒偏向避諱,所以多數人不會非常認真,甚至不會有興趣去了解他們發生了什麼事,導致這個文化正在消亡中。」

他給出了結論。

「很多事情只因片面的理解,也不是要你研究或喜歡,但就連好奇心都沒有的話就會什麼都沒有了。」

和最後我們要談的台語一樣,沒有就是沒有了。

面對逐漸凋零的語言,現在還有選擇的機會

「一直以來我都在台語的環境下長大,會聽也會講,但遇到創作時內心都有個障礙,會覺得我還不夠好、不夠格做這件事。」

李瑞是榕幫裡最晚開始台語創作的團員,但《根》這張專輯很多議題及呈現上都需要用到台語,於是激勵著他跨出了第一步。剛好做專輯前,他們與台南歷史博物館合作了一首歌〈生日派對〉,也成為了李瑞寫台語歌的處女作。沒想到一試成主顧,後來〈我的心聲〉、〈十八仔〉、〈怨〉、〈恨〉,甚至是〈360〉從原先demo版第一段華語都讓他換成了台語。而對台語的使用及研究精神似乎在詹士賢身上也有著很大的執著。

他說有一個簡單判斷台語用法是否正確的方法,就是「當你把它翻成華語時發現非常輕鬆的話,那你就不是在用台語腦來創作」他開啟了研究生模式,接著說:「真正的台語句法、文法其實跟華語有很大的落差,有一點很明顯的是台語的主、動、受詞,結構大致上跟日文很像,日文句子順序是主詞、受詞、動詞,台語也是。」他希望榕幫能秉持著傳承台語文化的心態,去面對自己的作品、對作品負責。

而如今,面對著新舊台語歌世代的影響,延伸出不同於以往的激烈碰撞,好比今年(2023)金曲獎拿台語歌后的鄭宜農,領獎時講了華語的爭議事件,延伸而來也有對《水逆》專輯到底是不是道地台語創作的討論。

就這事來看,詹士賢說:「她的專輯其實非常華語。」只是父母長輩們使用台語的人總認為無可避免,並不會苛責,但心裡還是會覺得「如果用原本說法會更好。」

「語言本身是會流動的,終究要看你的選擇。」

「以我的立場,會覺得不太推薦寫得偏華語,因為這語言正在死亡,使用的人會隨著時代接觸得越來越少,而我們這些用有聲的方式留下記錄的創作者,未來更容易被當回事地看待。」詹士賢繼續說:「可這也不是錯,因為語言本身是會演進的,那是選擇問題。我們想留下這樣的發展方向嗎?還是希望可以在其中多留下一些我們的獨特性?」

他對台語的堅持與執著確實有著職人精神。最後也給了結論。

「一般人我覺得隨便,可是創作者是會留下東西的,需要對自己的選擇負責,如果你真的是有意識決定說『我要讓台語演化、不想被過去束縛、我可以創造新詞』的話,那我就覺得沒什麼問題了。」

指示在台語文法上,他們仍堅定立場,那是不該被改變的東西。不過他們也承認,雖然在台語這塊用力很深,還是在一些文法結構與倒音問題上出現差錯,採訪當下分享了很多,包括〈怨〉、〈恨〉,原先的〈鑰匙〉等,都有零星出錯,可以留給聽眾找尋,他們也願意承認錯誤。

與筆者討論後,詹士賢嘆了口氣說:「台語創作跟一般華語創作一定有差,會很不舒適許多,可這個不舒適是直接血淋淋地告訴我們『你不會』。」回到了專輯的概念:「面對你不會的,有些人選擇逃避、有些人選擇不想會,有些人想要的跟做好的程度不一,但我們希望盡己所能地去把它做好。」

面對《根》這張台語專輯,畢竟和尋根、尋求認同有關,而他們也認為在家世背景上應該是浸染在台語文化的人,榕幫也在過程中學習它、撿起它、找回它,正是他們鼓勵著臺灣人找回自己的特色。面對並永遠記得那些傷痛,在彼此仇視卻又要同舟共濟的環境下,持續向下深根。

有期限的演唱組合

「敬請期待,榕幫的倒數第二張專輯。」專輯發行前,他們在形象照的貼文上再次昭示著此事。

一路走來也快十個年頭,回想他們的群組「頭都洗下去了」,我開玩笑地和它們說:「其實十年前你們的頭就洗下去了吧?」不過他們玩笑歸玩笑,解散一事卻說得格外認真,確實,這幫本該在他們大學畢業就該結束,並期望多年以後各自成為獨當一面的歌手時,再來一個驚喜合體。但就像詹士賢所說的「都沒有發生,而且我覺得好像也不會發生。」後來發現大學兩年要做五張專輯,不管是不是全創作專輯,都是件有些強人所難的事情。

面對這樣「有期限」的組合,士賢轉頭反問了團員:「你們會喜歡嗎?」在場的李瑞點了點頭。

「任何東西都有壽命,尤其是一個藝術家」詹士賢說:「不管是個人或團體,他從被世人認識的那一刻,他的壽命就已經註定,前一兩張很重要,但之後不管他再多麼有才能、有熱情,都會開始陷入裡外不是人的局面,不是一成不變,沒了新意,就是老粉覺得你變了不能接受。」

「也是因為這件事情,我們才在這張專輯裡面預告了榕幫會死掉。」

堅持做下去,有時候也是會期待結束的那天,他們明白,如果一直維持著以榕幫這個名字持續創作,最後可能會很痛苦。於是十年前就給了自己期限,五張作品,朝著這個目標做就是他們堅持的事,有時甚至可以麻痺掉中途迷惘的時刻。

「話雖是這樣講,但老實說我們也已經做超過五張作品了。」究竟會不會再次應驗那句「都沒有發生,而且我覺得好像也不會發生」呢?我想他們願意,縱使不是榕幫也會以不同形式或組合再次出現在臺灣這塊土地上吧?畢竟他們在音樂路上頭也洗十年了。

蠻開心的,這張專輯帶給我生活上的改變

詹士賢和他父親的政治戰事早已達成和解,他猶記幾年前每到選舉都吵很兇,但兩人都漸漸在調適這件事情,而且好的速度連他自己也嚇到。

他告訴我:「其實在發專輯前夕還是有一點擔心,畢竟專輯裡有很直接的政治論述(〈台灣R.O.C.〉)。直到發行過後某一天晚上,我爸開口對我說:『整張專輯我聽了兩三次』。」他當下心顫不已,但卻被父親下句話瞬間轉為甘霖。

「台灣R.O.C.很屌。」

縱使政治光譜不一樣,但他其實也在這首歌裡面聽到他所需要的解脫。詹士賢回顧那些根本足夠他掉兩滴淚的場景,最後說:「就我個人而言,做這張專輯五年的歷程,回頭來才發現其實是在跟自己的身分和家庭做和解。」

〈化恨為根〉裡寫到「沒有國哪有家 沒有家怎麼活」,原來這張為台灣著想、為世代著想的專輯,都出自於很愛家且希望擁有家的一群人身上。

附註資料

[註1]嘻哈中經常出現的「取樣」,算抄襲嗎?|吳沛恆-法律白話文運動

[註2]「拋開框架,成為流行」集結 13 組台灣 New Wave 說唱歌手

[註6] 牽亡歌研究文本之一:吳碧惠《臺南牽亡歌陣研究》,是他們在找了年輕一代會「牽亡歌」的師傅卻吃閉門羹後,對方介紹的書籍。

[註7]封釘是什麼與順序?吉祥話/口訣與封棺四句怎麼說?封釘紅包包多少?封棺釘處理與用途?-冬瓜行旅

延伸閱讀

榕幫〈我的心聲〉- 印證羅曼羅蘭至理名言的饒舌詠嘆-嘻哈樂史

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!