[翻译]族际通婚时代的维吾尔爱情(Darren Byler)

旧文翻译,一些内容可能已经过时。原文请见:https://supchina.com/2019/08/07/uyghur-love-in-a-time-of-interethnic-marriage/

原标题:Uyghur love in a time of interethnic marriage

请支持作者持续更新的专栏

在2019年的5月,一个在欧洲的维吾尔研究生——我将称呼他为Nurzat——收到了他惊慌失措的女朋友从南疆小城发来的微信视频邀请。这位我称呼为Adila的年轻女孩告诉Nurzat,如果他不在接下来的几个月内回来娶她,她就要与他分手。她说是她的父母逼她这样做的。他们觉得Adila很有可能会被某个年轻的汉族男性选作结婚对象,所以他们需要现在就给她找一个维吾尔丈夫。Adila对Nurzat说:“请你不要责怪我,许多维吾尔女孩都在急着结婚。每一个人都在担惊受怕。”

Nurzat和Adila读大学时在乌鲁木齐相遇。Adila分配的专业让她进入了家乡警队的预备名单;而Nurzat选择走计算机工程这条路,并进入研究生院学习。与之前由父母安排婚姻的那几代维吾尔人不同,他们的爱情是自由选择的。那时,他们相爱已经接近5年了。

在2017年5月,Nurzat冒着巨大的风险回新疆看望Adila。他们在离乌鲁木齐机场很近的宾馆里住了十天,鲜少出门。因为Nurzat担心会被警察查验身份,盘问他的出国经历。他戴着一个压低到眼睛的棒球帽,希望这伪装有用。他甚至没有告诉父母自己回国的消息。然而,即使如此谨小慎微,他还是在街上被拉到一边盘问。他的心猛跳不止。他交给警察他在乌鲁木齐当学生时用的旧身份证。旧身份证显示,他的户口所在地还在乌鲁木齐,而不是南疆。奇迹的是,这凑效了。系统显示,他三年前大学毕业和之后出国的信息并没有登录到数据库里。警察把身份证还给了他。几天后,他离开新疆继续自己的硕士课程,预计两年后回国。

现在,两年过去了,他们设想的“以爱情为基础的婚姻”,在维吾尔再教育系统的阴影下,陷入了巨大的危机。

尽管从历史数据上看,维吾尔族与汉族的族际通婚仅占其全部婚姻数量很小的一部分,大约只有1%,从2018年开始,有关鼓励汉族男性与维吾尔族女性通婚的文章却有了显著的增加。一篇最近被推送的婚恋指南,“如何赢得一个维吾尔族女孩的芳心?”,假定他们的读者是一个正在寻找维吾尔女性的汉族男性。这位作者,玉龙河,把自己说成是为新疆生产建设兵团工作的一位汉族“志愿者”。在文章开头,他描述了他对维吾尔女性的印象,不仅美得令人惊眩,同时也极其体贴。通过这种方式,他拨动了汉族男性心中长久以来对维吾尔女性的异域幻想。然而,同时他提到,不能因为被维吾尔女性引诱,而忘记我们与三股势力的坚决斗争:民族分裂主义、宗教极端主义和暴力恐怖主义。

玉龙河一开始就建议汉族年轻男性要主动寻找机会,挑选年轻的维吾尔女孩。在建立关系以后,很重要的一点是得到双方父母的支持。他建议,这个时候,可以要求“社会组织”和“当地社区干部”的介入。尽管玉龙河提到,汉族男性和维吾尔族女性的婚姻不是传统的“包办婚姻”,但可能由于在这样的婚姻中,汉族男性在选择维吾尔女性上更具自主性,所以他还是建议:“在民族通婚中,第三方(指政府)的促进特别重要”。他认为,当地工作单位和社会保障工作者的“协调”是跨民族通婚的“强大后盾”,他们不会被“宗教极端主义”击败。

作为一个花了几年时间研究维吾尔社区中的性别和男性气质的人类学家,我很好奇,这篇攻略中所描绘的话术在一个维吾尔女性的眼里是什么样的,它会如何与Adila和Nurzat所感受到的焦虑融为一体。尽管有关汉族男性和维吾尔女性通婚的故事和形象不断增加,但至今没有人能知道清楚胁迫在这类婚姻中扮演的真正角色,以及它们对新疆的维吾尔和汉族社会的更深远影响。为了得到这些问题的答案,我的一位叫做为Abdulla的北美维吾尔合作者接触了他的三位前同学,所有这些受访的年轻女性都在南疆待过至少10年。北美的维吾尔女性研究者Tumaris对他收集的这些内容进行了分析。这些内容向我们揭示出的不是有关这个具体过程是如何运转的哪些决定性事实,而是这些事情如何重塑了她们的未来。读者应该简单地把这些资料当作是来自三位维吾尔单身女性在面对中国西北的维吾尔人占多数的小城中变化的现实的三种理解视角。

我们第一位接触到的年轻女性是Gulmira,她现在正居住在南疆的一个小城。她说,在年轻的维吾尔女性的生活中,跨族通婚是她们最关心的问题之一。“最近,有非常多的女孩跟她们的亲戚结婚了。”

“亲戚?”我们追问道。Gulmira直言不讳,以一种维吾尔人谈论汉族公务员的方式回应道,“干部。你明白我说的意思吧?”她指的是一个超过110万的、汉族占绝大多数的公务员群体,他们在过去两年被派到维吾尔家庭中,与她们同住。

Gulimara继续说到,即使“老一辈人并不接受(这些女孩与干部结婚),这种结合还是增长了很多。我不知道她们是不是自愿的。我跟经历过这些的女孩接触并不是很深。我认为她们肯定是自愿的,她们的家里人不会强迫她们做这些。有很多是这样的(我个人了解的)。”

Gulmira的回答证实了我们从很多维吾尔社区的成员那里听到的信息。因为汉族男性与维吾尔女性之间通婚增加的这件事情对于维吾尔社群来说太过羞耻——无论他们是在新疆还是在海外,所以他们从不公开讨论。当我们进一步追问的时候,她开始透露她所感受到的一些施加在维吾尔女性身上的压力——如果她的意思不是强迫的话,她们被要求考虑身边的汉族对象。

“你也打算这么做(与一个汉族结婚)么?”我们问道。

Gulmira 回复到,“这样的事情太多了。”在她的回复里,Gulmira给“太多”这个词(维吾尔语:jikku)加了一个强化词,以说明这样的事情一直在发生。

“OMG,我不敢相信,”Abdulla说。然后,我们用关于再教育营的委婉语问道:“如果人们不同意约会,她们会去‘学习’么?”

Gulmira回复到:“后果可能比‘学习’还要坏。”她说他的老板经常在周五晚上给在他的厂子里工作的维吾尔女性和汉族“干部”组织“舞会”。她说她和其他的年轻女孩经常尝试找借口推掉这些舞会,例如说自己生病或是要跟男朋友约会。这些理由一定要想好,不然老板会生疑。

这些剧变的一部分原因,可能是相当一部分比例的维吾尔男性从维吾尔社区生活中被移除的结果。另一位叫做Bahar的受访者指出,维吾尔男性的缺席加剧了她们与汉族男性结合的社会压力。在文字交流中,她写到,在她所在的南疆小城中,由于太多的维吾尔年轻男性被关押,所以她很难找到合适的维吾尔男孩作结婚对象。Bahar注意到几乎所有还留在集中营外的维吾尔男人都是某种形式的政府线人或是低阶警察,他们的道德品质很差。他们中的很多人故意利用维吾尔未婚女性的绝望感。尽管维吾尔人经常谈及这几十年广泛存在于他们维吾尔男性中的父权制和不忠行为,但Bahar谈到,这种性别歧视在这几年变得越来越严重了。

她写到:“欺骗行为越来越严重。因为男性越来越少。有很多女性过了30岁依旧未婚,或者是失去了她们的伴侣。这产生了巨大的失衡。这就是为什么越来越多的‘我们’的女孩选择跟‘干部’结婚。”

Abdulla的另外一位同学,Rizwangul,证实了这一点。在她所在的那座小城,同样的的剧变也在发生。但是,与Bahar不同,她有摆脱这种绝望的可能。Rizwangul写到:“有一个回族男孩正在追求我。他对我非常好,我认为他将来会好好珍惜我。他很关心我,而且性格很好。我认为只要他不让我伤心,始终让我快乐,这就足够了。”

Rizwangul把自己托付给了一个“足够好”的婚姻。他的对象来自于另一个少数民族,尽管不是维吾尔人,但至少还是穆斯林。

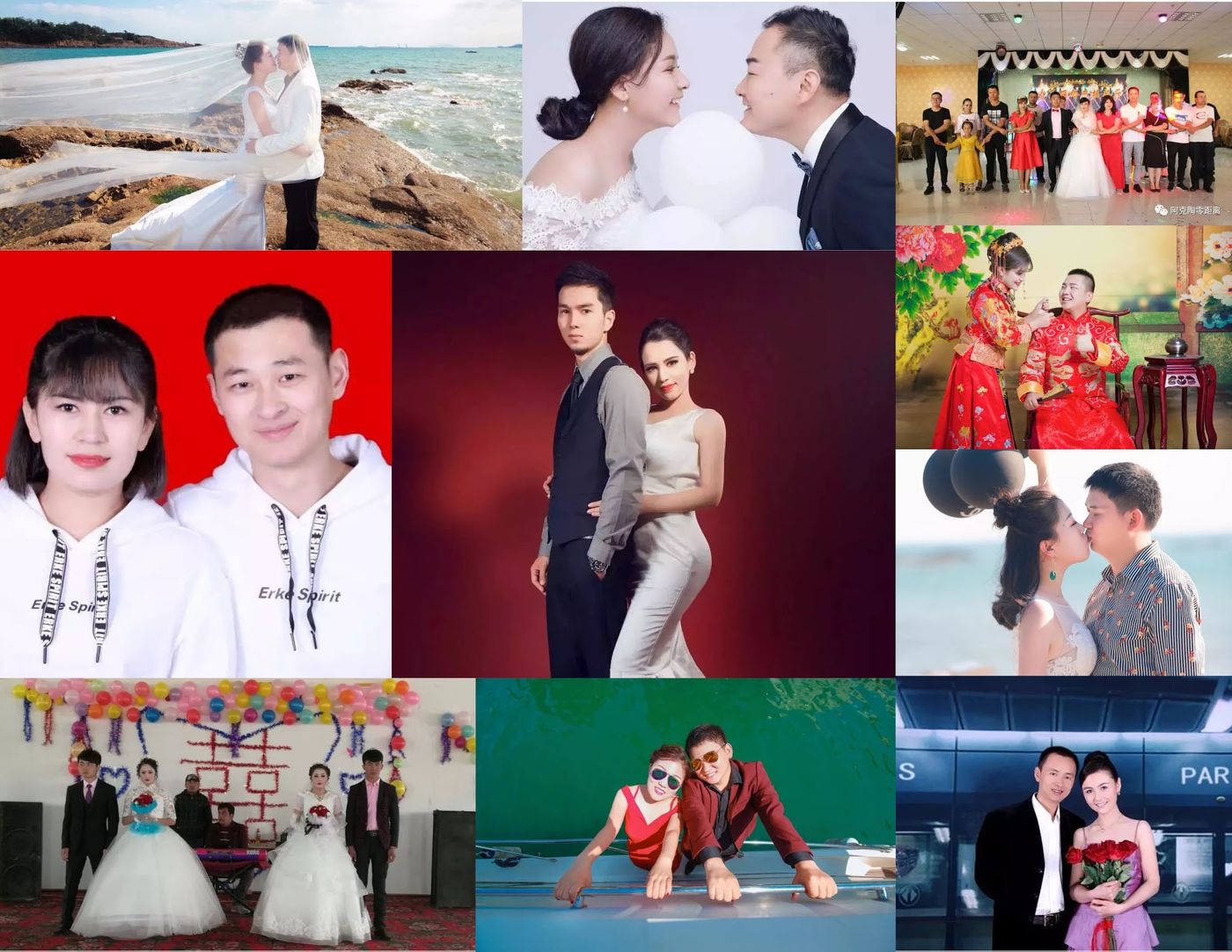

许多发布在网络上的由国家支持的汉族男性与维吾尔女性的通婚,看上去都非常符合那篇“如何赢得一个维吾尔族女孩的芳心?”所描绘的路径:一个汉族保安看上了一个维吾尔女性,他主动出击,在当地官方部门的帮助下,她的家人被说服了,他们结婚之后还收到了当地政府提供的礼物。在几乎所有公开发表的婚礼故事中,当地干部和来访的“亲戚”(结亲干部)的在场和支持是一个很重要的元素。例如,在这篇“维吾尔族孪生姐妹同日出嫁,缘分到了管他四川还是新疆”中,莎车的一对双胞胎姐妹分别嫁给了汉族志愿者和当地的维吾尔青年,“婚礼当天,在自治区残联驻村工作队的主持下,郭思宏、吾热古丽喜结良缘,村民们跳起了欢快的麦西来甫,县民政局、镇政府的干部、结亲干部、驻地武警都前来送上祝福”。

在另一场婚礼中,一个甘肃来的年轻汉族建筑工人,刚刚加入了兵团,他看上了一个在棉花田里工作的女性。在总计2000元(290美元)的礼物和镇党委、乡一级的合作社、结亲干部工作队和宗教事务委员会的帮助下,他成功地娶到了这位女性。镇党委的副书记Jiang Tao在一篇出现了了十次“民族团结”的简短演讲中,称他们是镇里的“典型”。

这位副书记的观点在一篇发表在中国民族宗教网的文章中得到了回应。这篇文章的作者是一位人类学硕士,牟桃。他曾经在和田县的再教育系统中做“志愿工作”。基于他在北京中央民族大学受到的训练,他认为“族际通婚是实现民族团结非常关键、非常重要的一步”,因为婚姻不仅仅是两个人的结合,更是两个家庭的结合。他认定阻碍维吾尔族与汉族结合的主要动力就是“三股势力”。牟桃的一些列观点与已退休的知名教授马戎的非常有影响力的观点(注:链接中实际上是新疆社科院院长李晓霞的未发表调研报告,只是登载在马戎的学术通讯上)形成呼应——马戎与胡联合和胡鞍钢,是制定了国家的第二代民族政策与维吾尔再教育体系的国师。牟桃在文章的结尾提出了如下政策建议:

今后,对维汉青年男女交往、维汉通婚说三道四、排斥孤立、威胁恐吓的,一定要严加惩处,政府也要出台相关的政策措施保障维汉青年男女正常交往,除了营造良好的社会氛围外,不仅可以对维汉通婚给于适当的奖励,而且还可以对承受更多社会压力的维汉通婚家庭的子女给予关爱和优惠政策。

这篇文章希望将Adila和其他许多其他维吾尔女性遇到的压力进一步制度化。工作单位、社区守望干部和结亲干部,正在为汉族男性追求维吾尔女性创造社会氛围,并提供前途上的奖励。同时,他们要惩罚那些诋毁和试图阻碍族际通婚的人。在2019年5月,新疆政府宣布,父母双方有一方是汉族的族际通婚的家庭子女,将会在高考中享受20分的额外加分。而父母双方都是少数民族的,只能享受15分的加分(原来族际通婚的加分是50分,减少了70%)。

从2018年开始,鼓励汉族男性与维吾尔族女性通婚的文章有了显著增加。当中国人开始把维吾尔男性视作潜在的恐怖分子,而同时又把维吾尔女性视作潜在的时尚模特的时候,在新疆,一种新的族际政治模式正在被制度化。一直以来,在中国的流行文化中,汉族游客都在将少数民族女性异域风情化。但是这种国家力量介入下推动的对汉族男性和维吾尔女性的爱情配对,还是标志了一种与过往政策的背离。这是少数民族女性第一次成为国家政策的性目标。

关于汉族男性与维吾尔女性间的跨族通婚到底达到了一个怎样的规模,仍亟须检验。一般来说,新疆的公务员受到奖金方案和升职机会的激励,并收到一整套强制要求,敦促他们去激励汉族男性按照这种国家赞助的方式建立政治上的“亲密关系”。作为这个国家更广泛殖民政策的一个方面,这是建立新的社会秩序的关键。我们不能充分考察维吾尔女性在努力保护自己和家人时,以及与自己被贬低的种族身份保持距离时所用的那些隐秘的行为模式。我们同样无法全面考察汉族男性是否真正内化并承认他们身为殖民者的种种权力和特权,或者可能他们逐渐开始与维吾尔人的抗争站到一边(这正是那些婚姻攻略所明确反对的)。虽然此刻我们关注的很多问题是得不到解答的,但我们可以用女性主义理论家唐纳·哈拉维所提到的“情景知识”来思考问题:对于有着具身经验的,经历了权力剥夺的维吾尔女性来说,在她们的视角下,有关族际通婚的知识是什么样的。我们希望这篇文章能作为一封邀请书,开启对这种由国家支持的性别暴力的更广泛讨论。

在Nurzat和Adila最后的那几次视频通话中,Nurzat向Adila承诺他将在接下来的几个月内回国。Adila说她将会置办好婚纱等着他回来。但是Nurzat知道这一切永远不会发生,Adila应该也知道。当话题转向维吾尔社会的未来时,Adila潦草地写了一张纸条,上面写着,“我们没有未来了”。Adila将这张纸条在镜头前晃了一秒钟,随即将它塞到嘴里,细心地咀嚼,然后咽了下去。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!