【翻译】导弹科学与人口科学:中国独生子女政策的起源 葛苏珊 著

摘要:本文将几乎覆盖所有人的独生子女政策追溯到毛泽东时代的先军政治时期(militarism)与后毛泽东时代的军转民时期(military-to-civilian conversion)。本文聚焦于领头导弹科学家兼强制性(strict)独生子女政策的科学设计师宋健的工作,展示了在1978-1980年间,宋是如何凭借国防科学(defence science)的资源和精英科学家的自信大胆、任意地修改罗马俱乐部(the Club of Rome)的结论,利用这种中国化的(Sinified)人口控制论来重新定义本国的人口问题,为其创造一个激进的一孩方案,并说服中国领导人他的“科学”方案是唯一出路。尽管人口领域 "科学决策 "的出现有助于打破政治僵局,使中国领导人能够采取强有力的人口控制政策,但国防领域的精英科学家/工程师制定的社会政策也对党和中国人民造成了危害。这一人口政策的案例意义重大,因为它在让人们了解到科学家有时会影响精英阶层的决策上提供了难得的深刻见解(rare insight),也因为独生子女政策的社会与政治后果是如此地令人不安(troubling)。

四分之一个世纪以来,中国的独生子女政策仍是这个后毛泽东时代的一党国家最令人困惑的项目之一。自从1980年它作为一项全国性政策被推出以来,领导层一直认为过快的人口增长是对中国的国家安全和全球战略雄心的威胁,需要不惜代价地全面动员起来解决。[1] 这种固执的、不惜一切代价控制人口数字的态度(approach)是从哪来的?尽管有大量关于独生子女政策转向、执行和人口学影响的资料,这项不同寻常的政策的起源却仍是一个谜。最重要的线索(clue)是控制理论家(control theorist)宋健的一组人口预测(projections)所起到的关键性作用。[2] 在他自己的系统科学与控制理论的西方出版物中,宋将政策的制定归功于己: “(我们在1980年的预测)震动了科学界与政治家,(使政府)接受了‘独生子女制度’政策。”[3] 然而,无论是宋还是研究中国人口事务的西方学者都没有说明这些预测的来源,也没有说明这些预测可能属于的更大的工作主体,更没有说明宋的建议能成为国家政策有其显而易见的政治原因。

控制论是复杂机器系统控制和沟通的科学。[4] 它经常与武器研发紧密相关,这把我引向有关中国国防科学的资料。人口研究和军事研究很少被相提并论,但在对中国的研究中它们必然如此,因为宋健是这个国家的战略武器带头专家之一。由于中国国防研究的重大保密性,过去的25年里宋健在他的人口著作中避免提及他的军事科学与工程背景。然而关于中国国防研发的资料使我们得以发现一些惊人联系。在毛时代,正如约翰·威尔逊·刘易斯(John Wilson Lewis,)、薛理泰(里疑为早期出版错误)和方艾文(Evan A. Feigenbaum)所指出的,中国科学几乎全是军事科学。[5]因此,在邓小平时代的开头,中国的战略武器专家是是唯一一组正常运作的且能够快速有效地响应将现代科学技术应用于快速经济现代化挑战的科学家。当邓在1970年代中期开始鼓励军转民(defence conversion)时,一些最优秀的国防科学家和工程师能够通过将他们最熟知的科技应用到社会与经济发展的新增长领域来保留他们的权力并把他们的世界观带入到一个新时代。[6]这就是独生子女政策诞生的大背景。

宋是一位创新性的科学家、有天分的技术专家、和一个精明的政治家,在近四十年(1960-1997)的时间里他是中国国防科学建制(establishment)的一个主要人物,他先后在建设中国军工复合体和随后的国防工业军转民中起到了关键作用。但宋不仅仅是一个军事科学家。他属于一个精英科学家和战略防卫专家的阶层,其天赋的聪颖、对国防的突出贡献和一大群顶尖科学家和政治家的称赞使得他们自己还有其他人把他们看作是可以就任何话题做出原创性和权威性的发言并取得关注的“超级科学家”。中国最杰出的精英科学家,航空航天工程师钱学森和核物理学家钱三强,在政治领导人中拥有非凡的声望和影响力。[7] 其他国家的情况也大同小异。[8] 本文认为宋在国防科学建制中的背景和他作为精英科学家的地位给了他科学、政治和文化上的资源和自信去重新定义国家的人口问题、创造出一个激进的“科学的”解决方法、并说服中国的领导人们他的独生子女政策是中国的人口僵局的唯一出路。

关于邓时代早期军转民的资料一般强调民用化国防科技对中国现代化的积极贡献。Carol Hamrin 和Nina Halpern认为大致从1980-1981年开始,知识分子在政策制定中参与度的增长开创了更加系统、现实和数据驱动的政策制定过程,这远比毛治下不可靠的、意识形态化的、愿景驱动的(vision-driven)模式优越。[9] 这一观点在总体层面上是无可争议的,但当我们审视由科学家和工程师塑造的特定经济和社会政策时,情况就变得更为复杂了。专业知识技能(expertise)作为公共政策的基石之一是否优于马克思主义意识形态取决于具体细节:哪种科学和/或工程的知识技能被应用了?哪些事实被科学考虑在内或排除了?哪些逻辑被融入政策了?出于可以理解的原因,关于中国政策制定的政治科学资料一般从政治领袖和国家开始,把科学家看作是次要的、主要是顾问性质的角色。科学本身被刻意保持在一定的距离。为了回答上述问题,我们需要颠倒政策研究的通常顺序,从科学家和他们的科学开始入手。

不少关于中国科学与科学政策的著作探索了它们在后毛泽东时代发展中的政治动力、组织和影响。[10] 然而,为了理解科学与科学家在特定政策的形成中的作用,我们需要跟随科学论(science studies)的步伐并更深入地研究科学政策是如何在微观智力和政治的实践中被制造并在政治上被推进的。科学论认为科学是以一种特定方式人为制造的,它的智力实践可以反映其制造者的训练水平和学术偏见,也能反映科学制造的更大背景的文化和政治。[11] 本文认为通过对宋氏人口工作的建模、数学和其他元素的近距离研究,我们可以得知哪些技术和合理性(rationality)被引入到了人口科学以及相应的人口政策中。这一更为认识论的(epistemic)方法对传统上研究中国中央层面的政策制定研究时使用的非正式个人人际网络和正式机构方法进行了补充。

在这篇文章中,我探讨了中国人口科学和政策在1978年至1980年的形成期的发展。我所认为的人口政策概念是一个广泛的概念,它首先包含了人口问题的表述方式,其次是该问题的政策解决方案,第三是关于该政策执行的大战略。在这一中国政策制定过程中宋健的部分具有特殊的意义,因为它为我们提供了难得的关于使科学家有时得以影响中共政策的政治动力的深刻见解,也因为独生子女政策的社会和政治后果是如此的深远和令人不安。本文和本文所依据的著作利用了将近20年来对中国人口科学家、官员和决策者的采访,包括2003年12月对宋健和其他关键人物的采访。[12] 它们还利用了关于中国人口科学和政策历史的文献研究,以及在1980年代和1990年代初与中国人口专家进行研究合作时对科学实践和文化的参与观察。我对中国导弹科学的了解是通过咨询一位在中国和美国受训过的中国航天工程专家而得到的。

精英科学家的炼成

在毛主义中国的革命动乱中,大多数社会科学被废除,自然科学被严重削弱。然而,由于毛泽东的世界观是军事化的,以及来自美国和苏联(1960年后)的真实存在的攻击威胁,军事科学成为知识和技术生产的特权场所。最享有特权的是战略武器界的科学家和工程师,他们负责制造原子弹和用于运载有效载荷的导弹系统。

战略防御科学:受保护的特权领域。毛泽东在世时,战略防御界不仅受到保护,免遭暴力侵害,而且还获得了国家稀缺的发展资源的很大一部分。[13] 它吸收了最训练有素、最有才华的科学家,享有最好的设备和最现代化的设施的使用权,并几乎垄断了先进工业部门。在毛泽东时代,从事战略武器研究的科学家和工程师是一个享有特权和权力的群体。他们可以接触到外国文献、数据和用于分析它们的计算机。他们工作的机构鼓励他们建立人际网络,这能让他们接触到政府最高层的并使一些人参与到重大国家政策的决策中。国防科学家和工程师们在一个具有创业精神和冒险精神的环境中工作,这种文化鼓励大胆创新,并以政治影响和文化声望来奖励技术成就。这些科学、政治和文化资源对建立和推广后毛泽东时代的人口政策非常重要。

军工复合体的建设者。宋健高居在中国社会这一拥有特权和权力的部分的最高层。他的崛起很早就开始了。1946年,14岁的他离开家乡山东荣成县,加入了八路军。[14] 此举实质上是加入了中国共产党的运动,显然确保了他的党员资格。1953年,他通过了考试,并在刘少奇的推荐下,被派往苏联,在那里接受控制论和军事科学的培训。作为一名优秀的学生,宋健师从享誉世界的控制理论家A.A.·费尔德鲍姆(A. A. Fel’dbaum),获得了莫斯科大学的副博士学位,并以俄语发表了七篇关于最优控制理论的论文,随后赢得了苏联和美国科学家的赞誉。

1960年中苏交恶后,宋健回到了中国。他在国防部第五研究院(负责导弹和空间技术——1965年改为第七机械工业部,或简称导弹部)第二分院(负责控制系统)任职,成为全国一流的控制理论家和最重要的导弹制导与控制系统专家。[15] 早先,宋健就被钱学森单独挑出来表扬和资助,这位在美国受过教育的中国航天计划之父,也是毛泽东和周恩来总理的最高军事科学顾问。[16] 正是钱学森宣称,是宋健而不是他,才是国内领先的控制论科学家。钱学森给予了年轻的宋健大量在科学上深造的有利机会。在钱学森的授意下,宋健被邀请主管中国科学院数学研究所新成立的控制论研究室,并被选为钱学森两卷本《工程控制论》修订版的合著者,这是中国几代国防科学家和工程师的一本圣经。宋健的博学多才、技术成就、他在政治上受到的支持和社交能力结合在一起,把他推进了最顶尖的国防科学家和工程师之列。文化大革命期间,在宋健的房子被红卫兵洗劫一空之后,周恩来将他列入了大约包括50名由于对中国国防不可或缺而将享有国家特别保护的科学家的名单。宋被派往位于戈壁沙漠的酒泉导弹基地,在那里他花了一年多的时间,通过阅读天文学、核物理学和其他领域的书籍,扩大了他的科学知识。1969年,他回到北京,继续从事导弹控制和制导系统的工作,并由于他在反弹道导弹方面的工作,引起了周恩来的注意。1978年,宋健被授予了导弹部二院副院长的职位。

军转民的领导者:人口控制论的魅力。1977-78年,邓小平正在减少对军事研发的投资,并敦促国防科学家将精力转向解决国家的诸多经济问题。中国最严重的问题之一是其庞大且仍在迅速增长的人口。1976年毛泽东去世后,政府最高层形成了一个强烈共识,即农村人口的快速增长是实现 "四个现代化 "的一个主要障碍。在中国知识界,毛泽东领导下的人口研究与控制的遗憾历史是相当众所周知的。当宋健在芬兰赫尔辛基参加国际自动控制联合会(IFAC)第七届三年一度的世界代表大会,并与一种全新的(对中国而言)、基于控制论的、关于人口及其控制的、与罗马俱乐部的著作有联系的自然科学相遇时, 1978年中国盛行的历史思潮正是这些。[17] 主要由自然科学家组成的罗马俱乐部从生物学术语的角度看待人口,并提出了一个全球系统模型,其中人口增长正在破坏环境,而罗马俱乐部要求强有力的、甚至是严厉的,控制。[18]

宋健立即看到了系统科学方法的前景。在他看来,这种建立在在数学基础上的西方人口控制论将产生一个精确的、科学的人口问题解决方案。这样的解决方案似乎远远优于长期以来占主导地位以至于使人口控制容易受到意识形态攻击的马克思主义社会科学观点。在西方,罗马俱乐部的工作引起了忧心于将控制论的机械模型应用于解决人类问题的社会科学家的强烈抗议。[19] 宋健显然没有遇到这些批评。与之相反的是,在他发现新方法的大会上,他找到了科学的确定性、进步性,充满了对对控制科学救世主般解决世界性问题的潜力的狂热。[20] 这一背景似乎培养了一种信念,即人口控制论代表了国际科学的精华,因为宋的著作很快就会以与弥漫在赫尔辛基会议上相同的狂热来对待人口控制论。为中国开发这样一种方法可以利用和展示宋的控制论技能,同时给了他一个通过帮助解决中国最紧迫的问题之一来响应“军转民”呼吁的特殊机会。显然,这种吸引力是不可抗拒的。

这种吸引力的一部分很可能在于人口问题提供给宋健一个机会,使他能动用自己身为精英科学家能迅速掌握新的领域,并找到平庸之人所忽略的杰出解决方案的的才能的。下文分析的宋健的人口问题著作提供了充分的证据说明他也是这样看待自己的。对人口问题著作来说不同寻常的是,宋的著作有时会借鉴天文学、地理学和环境科学等不同领域的知识。[21] 1980年后,他的文章有时会提到他的工作赢得了中国领导人和著名外国专家的赞誉。[22] 宋还以一种极度自信的态度写道,他的技术和政策建议不仅是正确的,而且是最好的。仿佛他写的每一个字都是显然正确的、令人信服的。当我们看到宋对自己的看法时,他作品中的这些非常规特点就有了意义:作为一个精英科学家,他的地位在他人之上。宋健的充分自信对下文讲述的故事至关重要。

即使在他研究将改变中国人口控制战略的人口科学时,宋健也继续从事导弹和航空航天科学的工作。在出版物中,他把这两门科学分开,但在他的职业生涯中,以及人们必然会料想到的,在他的思想中,这两门科学相互之间是紧密咬合的。1980年2月,也就是他在人口论战中取得关键胜利的月份(如下所述),宋成为了中国潜射弹道导弹的首席副总设计师。在这个重要职位上,他迅速在科学-政治等级体系中爬升。1982年,在他帮助下制定的严格独生子女政策成为国家政策后不久,他被任命为(新近改名的)航天工业部(即原七机部——译者注)的副部长。1984年,宋健对人口限制的极端建议遭到内部否定,但这并没有减缓他在政治上的上升势头。1985年,他获得了富有权势的国家科学技术委员会(1998年改名为科学技术部——译者注)的主管职位,1986年,他升任国务委员,在1998年退休前他一直把持着这个职位。宋健不仅是一流的科学家,而且已经成为国家政治领导人之一,负责邓小平所说的中国获得财富、权力和全球地位的关键领域。

国防科学资源:制造人口政策

随着毛泽东的去世,控制人口增长成为中国改革议程上的一个紧迫问题。[23] 1978年3月,国家计划生育被规定为宪法义务。最高领导人邓小平是人口控制的积极倡导者,在1975年至1978年底期间,他至少四次就中国的人口增长和贫困之间的联系发表了看法。[24] 然而在整个1970年代,人口部门的机构化程度很低,只有少数机构或标准操作程序来处理政策问题。在这种情况下,政策制定者就有了对政策结果施加显著影响的空间。1978年6月,国务院成立了一个新的、扩大的计划生育领导小组,由副总理陈慕华负责,她是负责对外经济事务的政治局委员。陈是科学家的政策建议进入中共决策过程的主要正式渠道。

关键的政策问题是需要何种程度的人口控制。从1973年12月起,生育工作就以晚稀少政策为指导(号召晚婚、延长生育间隔和少生育)。在 "一个不少,两个正好,三个多了 "的口号下,"少 "实际上意味着两个孩子。这一政策产生了惊人的人口学结果,在1970年代,总和生育率从每个妇女刚刚不到6个孩子减半到不到3个。[25] 然而,1978年6月提供给新领导小组的年龄数据显示,由于1960年代出生的大量同龄人群,一场婴儿潮显得迫在眉睫。显然,现有的每对夫妇两个孩子的限制不会限制中国已经接近10亿的庞大人口的增长。领导小组提出了一个新的指导原则。"最好一个,最多两个"。1978年10月,中共中央委员会在第69号文件中批准了新口号,这是第一次正式倡导(尽管不是要求)独生子女家庭。[26] 1978年底和1979年,一些省份从第69号文件中得到启发,决定如果是 "一个最好",他们就应该在政治上再进一步,倡导所有人都只生育一个孩子。虽然大多数省份最终通过了鼓励一孩化的规定,但这些规定被认为是地方政策。[27] 中共中央在这一敏感事项上并没有做出决策。

于1978年12月召开的历史性的十一届三中全会,以及党的工作重点向实现四个现代化的进一步转变,使控制人口增长有了新的紧迫性。由于对经济增长和粮食供应深感担忧,1979年期间,邓小平和国务院副总理兼党副主席李先念强烈呼吁控制人口。4月,党的元老和经济事务的最高权威陈云成为第一个公开呼吁广泛实行独生子女政策的领导人,他敦促通过法律,要求每对夫妇生育一个孩子。显然,高层中对起码是鼓励独生子女家庭有一些支持。然而,独生子女政策的速度和普遍性等关键问题仍未得到解决。由于担心重蹈20年前压制马寅初的覆辙(见下文),[28] 1979年夏,中国领导人打开了人口问题的 "禁区",并授权建立一支专家队伍,帮助他们科学地制定限制人口增长的新政策并使之合法化。

人口的社会科学:历史障碍。谁来填充人口专家的行列?20世纪50年代末,人口研究被废除,其直言不讳的发言人、著名经济学家马寅初被压制和迫害。[29] 20世纪70年代中期,国家开始悄悄恢复马克思主义的人口社会科学,为迅速扩大的国家生育计划提供理论依据。[30] 尽管社会科学家以惊人的速度恢复了他们进行人口研究的能力,但在经历了20年的思想孤立、去技能化和政治恐吓之后,他们在进入制定中国人口政策的竞争时明显处于弱势。

最突出的专家小组是一组首先在北京经济学院,然后在中国人民大学工作的统计学家,他们由刘铮带头。他们利用有限的可用人口数据和相对简单的计划经济统计学进行了描述性的经验研究,以估算人口的结构和可能的增长趋势。由于人口仍然是一个政治上有风险的话题,且强有力的人口控制的必要性还没有得到政治上的保证,刘铮和他的同事们专注于对中国的人口问题进行马克思主义的表述,以便为这个项目提供意识形态上的合法性。他们借鉴了恩格斯关于生产(物质产品和人类)的双重特性概念,以及基于计划经济的中国本土框架,当然还有毛泽东的人口思想,将中国的人口问题定义为人口增长与社会和经济发展之间的严重失衡。[31]在他们的理论框架中,过剩人口正在阻碍就业、积累、生活水平和教育方面的进步,从而也在根本上破坏着中国的现代化。在权衡了独生子女政策的社会成本(尤其是年龄结构的扭曲)和在农村执行这一规定的政治困难后,刘的团队提出了一项温和的政策,即迅速消除第三胎,同时逐步提高第一胎的比例。他们的提议于1979年4月提交给中共中央委员会和国务院,并成为1979年内大部分时间的主要政策建议,要求到2000年城市的第一孩比例达到50%,农村达到25%。[32]

人口的物理科学:军事科学的优势。当主要以大学为基地的社会科学家正在为中国的人口问题创造一种本土的、以社会为导向的方法时,在七机部的研究机构中,宋健正忙于开发一种基于外国模型并植根于控制论物理科学的非常不同的方法。在这项工作中,宋健作为著名的国防科学家-工程师所享有的科学资源和政治资本给了他巨大的优势。他可以接触到国际科学无疑是这些优势之一。

从1978年中期的欧洲之行回来后不久,宋健在七机部招募了两名有才华的下属——系统工程师于景元和受过数学训练的计算机专家李广元——与他一起工作。一年后,他们邀请中国社会科学院的经济学家田雪原加入团队以便帮助他们了解人口学,这对他们(和田雪原)来说是一个全新课题。[33] 对于概念和方法,物理科学家和工程师们借鉴了宋健在欧洲发现的系统科学和控制理论研究,并根据中国的情况进行了修改。该团队之前在导弹控制方面的工作可以减轻学习这个新课题的负担。

军事科学家享有的最大优势之一是他们可以使用大型计算机。与许多国家一样,中国的计算机是由军方为武器应用而开发的。迅速而准确地处理大量数据的能力使宋健和他的同事们能够完成只有计算器的社会科学家几乎无法想象的建模任务。据团队中的一位成员说,在七机部的大型计算机上,只需借用五分钟的时间就能完成所有的人口计算。[34] 此外,与只拥有基本统计技能的社会科学家不同,物理科学家是训练有素的数学家,他们曾在先进武器开发的一些最复杂的任务中使用复杂的数学。这些技能使他们能够在当时开发出既不同于中国——或几乎任何地方——又远比它们复杂的可用人口模型。这种复杂的模型对于理解人口动态并非必要,但它们具有原创性,而且,其深奥的方程式会给许多无法理解它们的人留下深刻印象。

最后,物理科学家和工程师们在武器开发界工作多年,吸收了该社区大胆实验和敢于冒险的文化。社会科学家则被多年来政治迫害所带来的根深蒂固的谨慎和恐惧所拖累,而军事科学家则有信心进入一个全新领域,借用一套他们只是短暂接触过的外国技术,对其进行重大修改,然后利用这些技术迅速开发并催促制定一项困扰国家几十年的社会问题的激进全新解决方案。 [35] 当然,这些大胆的手段带有风险和危害,但它们在日后才会浮现。

人口控制论中国化:塑造政策内容

宋健团队从罗马俱乐部和国防科学中借用技术和逻辑,以此从自然和物理科学的角度重新定义了中国的人口问题。其结果是一个更紧迫的问题,一个更激进的解决方案,以及一个比之前考虑的更自上而下、更大推动(big-push)的执行计划。

人口问题:对国家生存和全球雄心的威胁。在自然科学家进入讨论之前,对人口增长的关注主要集中在其对经济增长以及实现四个现代化的有害影响上。中国的人口学家们认为,未来的人口增长可能会非常令人担忧,但具体细节他们并不清楚。宋健团队则通过揭示这一增长的精确数字范围,以及提醒人们注意到人口数量巨大增长的可怕环境后果,从而彻底重塑了人口问题。

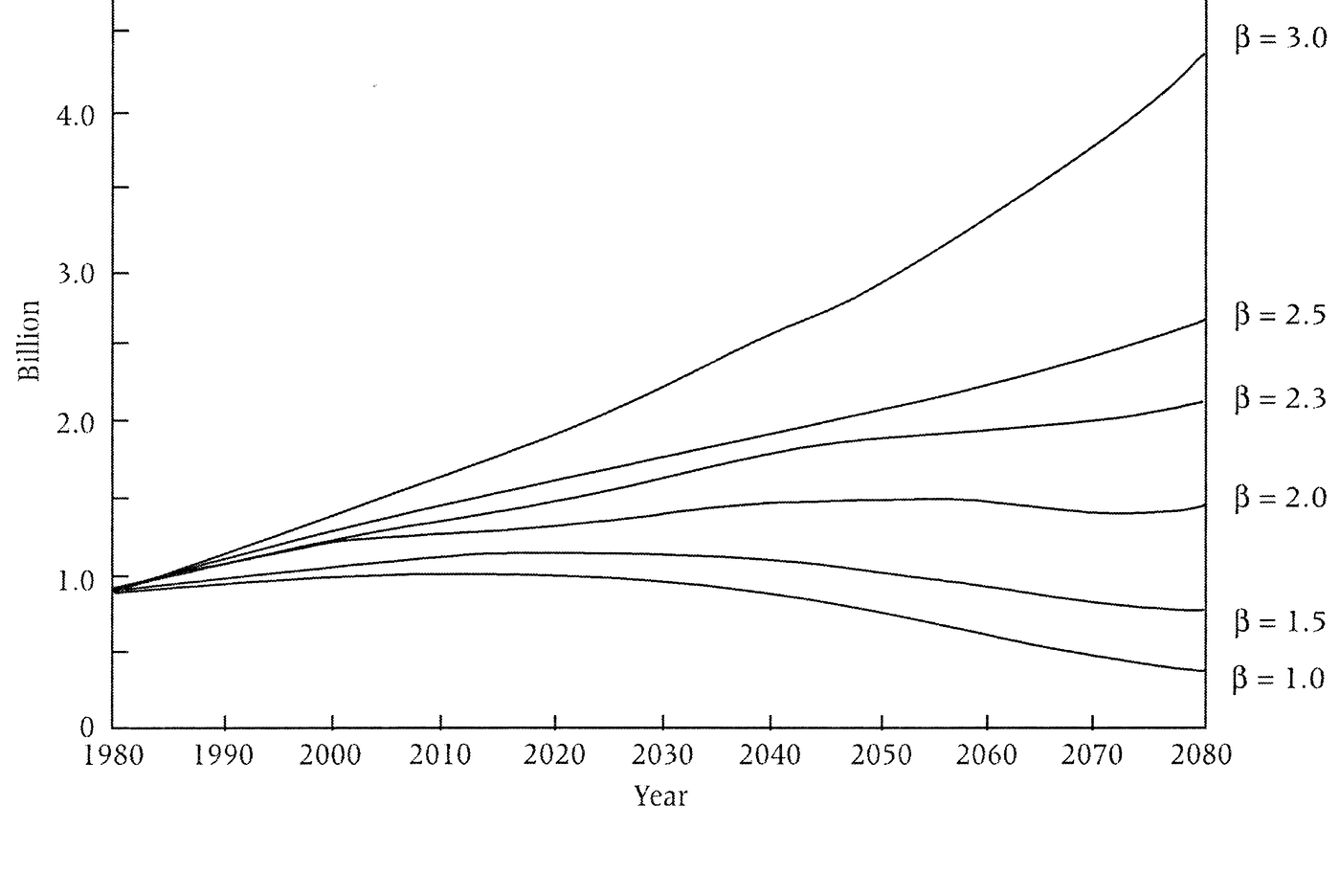

图 1:人口控制的未来预测趋势

宋健团队首先计算了一组1980-2080年为期一百年的人口预测,其旨在非常准确地展示中国人口的增长速度和数量(见图1)。对于检验这项工作的人口统计学家来说,这些预测似乎很精细,但并不特别准确,因为当时并没有关于中国人口的可靠数据。科学家们简要地指出了数据方面的困难,但将其视为次要的技术问题。[36] 对该人口统计学家来说,这些预测相对来说也会显得没有意义,因为未来而遥远的人口增长会受到大量不可预测因素的影响。这个问题在中国的研究成果中并没有被提出来。抛开方法上的忧虑,结果是惊人的。预测显示,如果生育率保持在1975年每个妇女3.0个孩子的水平,中国的人口将在2080年超过40亿,并继续增长。1978年2.3个孩子的水平产生了较低的数字,但同样是无止境的增长趋势。只有在1.5和1.0的生育率水平下,人口才会迅速稳定下来并开始减少。这些不断扩大的数字让科学家们忧心如焚,因为它们将对中国的自然资源和环境产生极其严重的影响。他们认为,人口数量的快速增长会损害湖泊、森林和其他自然资源,污染环境,最终将威胁到维持经济发展所需的资源。[37]

在表达他们对人口和环境的关注时,科学家们提出了两个更宏大的论点,这两个论点与国防界长期以来用来正当化战略武器的大量开支的论点非常相似。然而,现在的敌人不是外部的,而是内部的:中国人民自己。首先,中国即将到来的人口爆炸被描述为对国家安全甚至生存的威胁,因为人口增长会使国家的生态系统退化,最终会破坏维持人类生活所需的资源。[38] 第一个论点在很大程度上借鉴了罗马俱乐部关于灾难的理论框架,但其对国家安全的威胁的表达方式对于习惯于用这种语言来争取军事资源的科学家来说是很舒服和有吸引力的。

然而,第二个论点只可能来自中国。鉴于科学家们的背景,我们可以假设它是以军事思想的核心理论为蓝本的。在毛泽东时代,中国的军事科学家们发展并成功地推广了一种独特的理论,将获得原子弹和核导弹看作是战略问题,不仅影响到中国的安全,而且还影响到中国在世界上的地位和力量。[39] 1978年6月,李先念告诉新的领导小组,计划生育是一个 "战略问题",它影响到四个现代化,以及中国的繁荣、财富和力量。[40] 1980年初,宋健提出中国的人口增长对世界,进而对中国在国际社会的地位构成威胁,从而赋予了这个词新的准军事化色彩。这一更宏大的论点如下。中国作为世界上人口最多且仍在快速增长的国家,是全球人口爆炸性增长的最大推手,而全球人口的爆炸性增长正破坏世界环境,威胁着人类的生存。[41] 借助遏止人口数量的剧烈增长,中国可以加快她的现代化进程并缓和一场全球危机。通过控制人口,中国将作为一个经济强国和国际社会中具有社会责任感的成员加入世界大国的行列。与将人口问题作为国内发展资源不平衡问题的社会科学构建相比,这些新的、近乎军事化的人口问题思想既提高了控制人口增长的重大利害关系,也加强了围绕在这一项目周围的紧迫感。

政策解决方案:从导弹控制数学到人口控制数学。如果人口增长对国家安全和全球雄心构成威胁,那么解决方案只能是严厉的,其中个人利益必须被强制性地服从于国家利益。在为这一问题制定科学解决方案时,宋健和他的同事(尤其是于景元)转向了最佳控制这一控制论技术,它曾被宋健在导弹制导系统的开发中率先使用。从数学的角度来看,导弹控制技术很容易用于人口控制问题,这是因为导弹的轨迹和人口在一段时间内的轨迹是相似的,而这两个对象的控制优化问题也有着功能上相似的形式。[42] 受他在欧洲发现的一些鲜为人知的荷兰研究的启发,[43] 宋健和于景元将人口优化问题设定为在某些给定的约束条件下,找到能导向未来理想人口目标的最佳生育轨迹。尽管不同的决定因素(导弹沿某一方向的速度、位置和推力,而不是人口密度、死亡率和迁移率)产生了一些稍有不同的模型,但这两种情况下使用的偏微分方程的数学原理几乎是相同的。在一次采访中,宋本人强调了这种转换的相对简易性。[44]

这些技术的应用产生了一些令人震惊的结果。基于一些大胆的假设和对许多在一定知识基础上对经济和生态变量的未来趋势的猜测,宋健集团首先进行了计算,其表明未来100年的 "理想 "目标人口是6.5亿至7亿(中国1980年10亿人口的三分之二)。[45] 尽管推论基础并不稳固,但这一目标至关重要,因为它暗示着中国已经超过了其 "承载能力",因此低于更替水平的生育率是实现可持续性的必要条件,而中国等待生育率下降的时间越长,它就将承受更多环境破坏。优化计算表明,将人口控制在目标范围内的 "最佳 "生育率轨迹是将生育率迅速降低到一个孩子,以便到1985年时所有夫妇都只生育一个孩子;并在接下来的20到40年里将生育率维持在这一水平;然后再逐渐提高到每个妇女2.1个孩子的更替水平。用宋健团队的话说,解决方案是在全国范围内迅速实现一孩化。

在将荷兰的研究适应于中国的情况时,宋健和他的团队以非常重要但未被注意的方式对其进行了修改。首先,他们基本上放弃了社会可接受性的约束,并武断地假设中国夫妇会接受一个孩子的限制。其次,他们缩小了将生育率降低到 "最佳 "水平的时间段。荷兰研究人员建议在40年内将生育率降低40%;中国科学家则建议在短短5年内将生育率降低50%以上。第三,将中国人口减少三分之一的建议接受了英国和荷兰的研究结论,其认为将一些国家的人口减少约45%至65%是可取的。[46] 借用这一思想,中国科学家把在欧洲只是一个充分考虑政策选项的启发性手段(heuristic device)转变成了用于中国的实际人口的具体政策建议。观察这些活动的人口学家会认为,修改欧洲的研究是正当的,但将这些被中国化的研究说成是 "国际科学 "则是有问题的。

宋健团队作为物理科学家和工程师,并没有充分认识到他们的控制对象——人口——在复杂的社会-文化和政治-经济影响下的脆弱性。[47] 然而,执行问题是政策分析必不可少的一部分。也许他们只是对这些问题不感兴趣;宋健和于景元都表示,让他们感兴趣的是人口的数学计算。尽管是在一个陌生的领域工作,科学家们并没有向社会科学界寻求帮助,以掌握社会动态并将其纳入模型。他们确实把田雪原纳入了他们的团队,但这基本上是一个象征性的姿态,并没有改变控制论科学。相反,在自然科学帝国主义式的大胆行动中,科学家们将人口重新定义为属于他们的经验领域(empirical domain)即自然界的生物对象,并将作为自然科学语言的数学推崇为准确无误的事实的可靠生产者。[48] 他们将人口定义为一个生物实体,可以通过关键比率(生育率、死亡率等)来体现其 "主要特征 ",科学家们可以将农民的生育文化、社会结构和政治等难以量化的动力理解为不改变控制论数学计算所得结论的次要问题。数学家们将执行问题和人力成本解释为科学的外部因素,以便把全民一孩的激进政策当作人口问题的最佳和唯一的科学解决方案来推销。

执行战略:来自高层的 "大推动"(是否可以换成大力推动?)。作为一名国防科学家,宋健在职业生涯中致力于庞大、复杂和昂贵的武器项目的研发,它们不仅服务于中央集权式的目标,而且需要以国家为中心的解决方案。在中国国家安全受到紧急威胁的氛围下,许多项目都是以需要领导层的全面投入和国家资源大规模调动的 "大推动 "方式上马的。[49] 宋健本人就是大推动式武器研发的支持者。[50]

尽管宋健团队对人口政策的执行没有什么发言权,但他们的工作通过其鼓励的政策对执行战略产生了间接影响。独生子女政策既假定又要求在社会领域使用大力度的、自上而下的方法。20世纪70年代末,中国的人口专家和政策制定者知道,在农村推行独生子女家庭是不可能的。大量的研究表明,在农村社会经济生活的组织和根深蒂固的性别价值观下,生育至少两个子女和一个儿子对农民的安全甚至是生存至关重要。[51] 鉴于国家的要求和农民的愿望之间存在巨大的分歧,而且这种分歧会随着农村改革的推广而加深,要实现一对夫妇一个孩子的目标,就需要高层的大力推动,充分调动党和国家的资源,以及各级领导人的全面投入。在生育管理部门,运动并不新鲜——从1970年代初开始,运动就是执行生育政策的主要形式。然而,独生子女政策将会把大推动战略提升到一个新的高度。新政策并非按照群众路线的要求去关注群众的意见,而是凌驾于他们之上。并非禁止强迫,而是"为了顾全大局 "而悄悄地接受强迫的使用。最后,由于这一新目标的难度和紧迫性,独生子女政策将要求领导层比1970年代的晚稀少政策投入更多。

这样一种方法最适合由一个全国性的规划和目标设定系统来执行。宋健团队为这样一个机构提出了新的设想,并有将其变为现实的雄心壮志。在他们的著作中,宋健和他的同事们提出了他们对计划生育技术官僚制的理想设想,在这个制度中,国家的技术人员负责设计和运行一个多层次的社会工程系统,旨在自上而下地管理整个人口的增长,而底层的控制对象几乎没有投入(input)。[52]

国防科学政治:打赢政策战

如上所述,在20世纪60和70年代,中国的国防专家曾在一个鼓励科学创业精神的制度环境中工作,这种环境促进了他们与政治决策者的个人关系网建设,使他们在政策领域具有特殊的影响力,并慷慨地回报了他们文化声望。1979-80年,宋健和他的同事们在一场新的竞赛中调动了国防研发领域的资源,以说服中国领导人他们对人口问题的解决方案是正确和必要的。这些资源对该团队的成功至关重要。

为目标争取皈依者。1979年初,宋健和他的同事们以企业家的方式开始在中国的国防科学界积极为他们的想法招募皈依者。他们向科学院数学研究所、系统工程协会和自动化理论专业委员会的同事展示了他们的研究。在12月7日至13日于成都举行的第二届全国人口理论科学讨论会上,宋健和李广元首次向众多人口专家和政策制定者展示了该小组的研究成果。在这次历史性会议上发表的绝大多数论文都是探讨诸如马克思的人口-经济关系理论中的问题这样的定性社会科学稿件。[53] 在这一片大多持谨慎态度的文字海洋中,物理科学家的论文一定是非常突出的。[54]它充满了数字、方程式和大胆的断言,表明人口问题比人们想象的要严重得多,暗示需要采取更严厉的应对政策。

科学家们的成就是修辞上的,也是实质性的。宋健和李广元利用他们高超的数学技能和更大背景下的科学主义文化——一种对现代科学的普遍信仰,这种信仰认为它是一个总体性的思想体系,是真理的主要来源,是解决中国诸多问题的全能方案——创造了一个强有力的二分法,将他们自己现代、精确和实用的 "模型方法 "与社会科学过时、模糊、基本无用的 "统计方法 "区分开来。[55] 与这种人口的现代科学相联系的是一项至关重要的现代技术:电子计算机。他们认为,现代计算机将使研究人员能够分析、计算、建模、预测和控制人口发展——简而言之,解决中国人口问题所需的所有关键任务。[56] 在缺失关于数学和计算机作为解决社会问题工具的局限性的讨论的情况下,这种科学主义的修辞想必给人留下了科学家的模型具有无可置疑的优越性的强烈印象。

这篇文章的实质核心是六线图,显示了不同生育率管理体制(regimes)下的未来人口增长(图1,见上文)。作者避免提出具体的政策建议(至少在书面行文中是这样),但这幅图和所附文字传达了一个确定无疑的信息,即只有最严格的生育政策才能使国家免于被人口数量所压垮。

虽然社会科学家公开表示欣赏,但在私下里,他们对自然科学接管他们的领域基本持敌对态度。[57] 最直言不讳的是山西省委党校的梁中堂,他提醒人们注意在农民中强制推行独生子女化所需要的强制(coercion),以及该计划将带来的,诸如从劳动力短缺到快速老龄化,再到家庭经济和社会支持系统的断裂这样的社会成本。[58] 与此相反的是,中国的人口官员则对之印象非常不错。据当时在场的人说,领导小组的二把手栗秀真对预测结果非常兴奋。[59] 陈慕华公开支持宋健的研究成果。她还批评了梁中堂,且没有考虑他对破坏性社会后果的担忧,这在整个社会科学界引起了一阵寒意。[60] 最高级别人口官员的支持为宋健推广他的想法提供了更大的舞台。

构建通往顶层的人际网络。在一个月之内,宋健就采取了决定性的措施以宣传他的小组的发现,并将其呈送到国家最高政治和人口领导人的手中。1月下旬,宋健、于景元和李广元在《世界经济调研》期刊上发表了一篇论文。[61] 这篇文章首次展示了预测的详细结果及其政策含义:为了避免危机,当务之急是在短时间内实行的一孩化政策,在1985年实现每个家庭生育一个孩子。这项政策的执行,他们写道,是一项 "极其紧迫的战略任务"。在成都会议上关于社会后果的批评之后,科学家们试图以证明预计的不良影响不会发生来为他们的政策选择辩护。他们通过展示未来50年的老龄化、抚养比和劳动力的多个量化指数来做到这一点。作为对独生子女政策社会后果的论述,这种方法还有待改进,因为它忽略了对家庭层面动态的分析,而正是通过这些动态(dynamic),这种人口变化将必须在社会和文化上被生产。不言而喻,这些数字似乎说明了一个不容置疑的事实:至少在30年内没有什么可担心的。

基于在国防科学界建立的个人关系,宋健开始构建网络,以将提案送到重要人物的手中。他建立了两条关系链,一条将他与高层人口政策制定者联系起来,另一条将他与高层政治领导人联系起来。[62] 在第一条关系链中,宋健将小组的研究成果交给了两位中国顶级科学家,一位是自然科学家,一位是社会科学家。钱学森(如上所述)是当时中国最有影响力的自然科学家之一,而许涤新是当时中国最杰出的经济学家之一。钱和许把材料寄给了陈慕华。陈很快就回复了,她写道,这些预测 "非常好",对决策 "有很大的参考价值",并补充说,她 "已经为政治局准备了一份特别报告"。[63] 在第二个人际网络中,宋健将材料寄给了有权势的国防科委(即中国人民解放军国防科学技术委员会——译注)的秘书,后者将材料交给了副总理、政治局委员和中央军委常委王震。现在,宋健似乎在指望他作为领头导弹专家的声誉,以及国防科学家和决策机构的威望和政治影响力,来使他的人口政策成为政策采纳的优势竞争者。

这一策略似乎奏效了。在一次采访中,宋健报告说,王震在收到研究报告后,立即打电话给宋健表示震惊。[64] 在他的书面答复中,王震认为这项工作 "极其重要",并建议将其告知声望和影响力仅次于邓小平的陈云,以及中共中央秘书长胡耀邦。[65] 许多受访者强调,中国的最高领导人对这些数据感到震惊,并确信独生子女政策是唯一的选择。宋健本人强调了这些数字在中国领导人心中造成的恐惧。据他说,不仅是王震,胡乔木、胡耀邦和胡启立都对报告感到震惊和信服。陈慕华 "在看了研究报告后决定实行独生子女政策"。[66] 只是有些夸张的是,另一位中央行为人坚持认为,"所有的中央领导人都说报告是正确的"。[67]

取得胜利:从《人民日报》到公开信。2月,国务院和中共中央委员会将世纪之交的人口目标定为极其雄心勃勃的12亿。[68] 3月7日,宋健和他的合作者在《人民日报》上发表了他们的研究结果,表明在2月底或3月初政府最高层中的一些人接受了这一结果。[69] 然而,一些高层领导人,特别是赵紫阳,以及胡耀邦在较小程度上,仍然对独生子女政策在农村的可行性持保留态度。[70] "行不行?行不行?"他们一直在问。4月,陈慕华召开了一系列高级别、高度保密的讨论会,召集了相关部长、副部长和少数主要专家,共50至60人,以讨论独生子女政策的利与弊。这些会议是在中南海举行的。当这些问题被证明过于具有争议性而无法迅速解决时,会议被移至街对面的人民大会堂举行。[71] 与会者的中心任务是决定必须多严格地控制生育率,以使人口保持在12亿以内。与会的一些官员对独生子女政策的可行性心怀疑虑。群众组织的代表尤其不热心,担心对他们所代表的群体造成伤害。宋健在会上发表了有力的讲话,描绘了一个国家无粮可吃、无水可饮、无地可耕的可怕情景,并坚持认为,除了全面实行独生子女政策,"没有其他办法 "来避免这一灾难。[72] 显然,他是一个强有力的、有说服力的演讲者。一位与会者回忆道:"当宋健发言时,所有人都转过身来听。” 宋健讲话中不断膨胀的数字、令人恐惧的景象和态度坚决的言辞,加上他对国家的责任感,似乎赢得了人们对他目标的支持。尽管他的预测指出,1.5(甚至1.75)的总和生育率将可使人口保持在12亿以下,但该政策没有被考虑,而基于被要求将自己限制在1.5个孩子范围内的农民会坚持要两个或更多孩子的假设的1.0个孩子政策则得到了支持。

从长远来看,一刀切的独生子女政策会在整个社会和经济中造成扭曲。在短期内,执行这样的规则需要使用强制手段,使急需儿子的父母除了杀死他们的女婴外别无选择。参加春季会议的人都很清楚这些代价。然而,在中国的繁荣、全球战略雄心甚至生存即将受到威胁的氛围中,主流观点——即所有这些代价都是次要的——占了上风。[73] 从各个方面来看,这些会议产生了巨大的影响。[74] 通过就普遍的独生子女政策的必要性达成集体协议,并解决围绕其执行和后果的未决问题,他们制定了一个虽然不愉快但紧迫且可行的政策,中国的领导人也很难拒绝它。

6月26日,当时的最高决策机构,中共中央委员会秘书处召开会议,并批准了陈慕华关于4月会议的报告,实际上是为立即实施普遍的独生子女政策盖了批准章。[75] 由于提出了一个巨大而困难的要求,党的领导层决定在中共中央委员会给党员的公开信中向群众宣布这一新政策。胡耀邦要求宋健来起草这封信,但他认为这个版本以及后来要求刘铮起草的版本都过于冗长且学术性太强。胡耀邦动员了一些熟练的政府宣传人员(propagandists)来写一封更短、更 "大众化 "的信,其在7月和8月经过多次修改后,最终由党的意识形态家(ideologue)胡乔木定稿。[76]

9月,第五届全国人民代表大会第三次会议批准了一项新政策,该政策旨在通过提倡一对夫妇只生育一个孩子,在本世纪末将人口控制在12亿以内。[77] 9月25日,中共中央委员会在致全体党员和共青团员的公开信中公布了这项政策。[78] 尽管自1979年以来,许多省份已经实施了鼓励独生子女家庭的政策,但高级计生官员在接受采访时强调,《公开信》标志着中国独生子女政策的真正开始,因为它是第一个在全国范围内倡导所有夫妇都只生育一个孩子的中央级 "政策",并得到了国家最高决策机构的批准。[79] 结合宋健的预测,这封公开信展示了一个可怕的场景,即人口激增的失控会导致 "严峻的局面",期间如果不进行严格的人口控制,中国经济将永远无法摆脱贫穷和落后的状态。在内容和紧迫性两方面,官方对这一问题的表述反映了由军事科学家完成的对人口问题的战略性再构想。解决办法是开展为期20至40年的大推动式的运动,期间每对夫妇只生育一个孩子。尽管有 "真正困难 "的夫妇可以生两个孩子(但绝不能是三个),但一份内部文件明确要求二孩比例不得超过出生人数的5%。这项极其严格的政策是由控制理论的最优化技术(optimization techniques)所提供的 "理想 "政策。按照4月会议制定的优先次序,严格的独生子女政策的社会成本被认为并不重要。虽然它宣布的政策必定需要使用强制,但信中坚决禁止强制手段的使用,呼吁干部通过以对独生子女的经济激励为支撑的政治和意识形态手段执行这一政策。

宋健对严格一孩政策的通过有多大影响?一些处于决策过程边缘(penumbra)的中国学者承认他具有非凡的影响力,但认为他在使普遍的独生子女政策取得政治成果方面发挥了 "支持 "或 "促进 "作用,而这一政策无论如何都会被采纳。离中心更近的知情者——高级政府官员和宋健本人——坚持认为,他的作用要重要得多。用我最权威的政府线人——栗秀真的副手于旺的话说,"宋健的研究说服了中国领导人转向[普遍的]独生子女政策"。[80] 在后一种从许多来源拼凑出来的观点中,中国领导人显然希望生育率尽可能快地下降,但对在农民中实施独生子女政策的可行性表示怀疑。宋健的数字和图像被钱学森的一位能言善辩、自信满满的受保护人作为现代科学不容置疑的真理展示出来,在中国领导人中造成了强烈的恐惧,即国家正处于人口灾难的边缘。这给普遍的独生子女政策的支持者(陈云、李先念)提供了说服或简单地压制怀疑者(赵紫阳,胡耀邦)的弹药,从而形成了做出行动的集体决定。

人口世界中的精英科学家:贡献与危害

在人口问题上,正如在邓小平时代早期的其他 "科学决策 "领域一样,这样一位科学家的加入产生了有益的影响。在人口问题上犹豫不决多年之后,宋健给中国领导人提供了一个似乎是选择这种政策而不是另一种政策的坚实基础,并终于有机会纠正在压制马寅初时犯下的历史错误。宋健的解决方案以现代科学目前的最高权威为基础,打破了政治僵局,使他们能够果断地采取强有力的政策来控制被广泛认为是中国现代化的一个主要障碍的人口增长。更广泛地说,宋健团队的工作引入了新的、基于数据的科学理性和技术,可用于加强关于人口的公共政策的制定和执行。这些好处是相当大的。然而,由来自国防界的一位精英科学家/工程师制定社会政策,也给党和中国人民带来了危险。其中有两点尤为突出。

盲目自信的危险。从技术角度来看,宋健团队开发的模型是没有问题的;这是审查过该团队英文著作的数学人口学家们的判断。[81] 但模型构建只是科学的一个部分;在模型之外还有数据、限制条件和领域的问题。在这里,精英科学家不可动摇的自信使宋健敢于冒险。这使他在脆弱的经验基础上建立了一个庞大的科学和政策的大厦。同样的自信使他能够代表国际科学,以任意的、激进的和非常显著的方式偏离欧洲的原版作品。宋健对自己的正确性的确信也鼓励了一种科学帝国主义,导致他进入一个不熟悉的社会领域,并应用物理科学的模型,这些模型虽然提供了技术上有效的解决方案,但由于忽视了必须在其中进行的社会文化和政治经济背景,所以是不合适的。在民主制度下,这种技术主义政策分析的最糟糕的过度行为会受到影响决策的政治过程的制约。然而,1970年代末的中国缺乏程序和多重利益的博弈,这使得一系列的社会和道德价值无法阻挡分析所带来的政策倡议。中国的社会科学家提出了抗议,但他们缺乏技术能力和文化威望,无法有所作为。中国的领导人既不能理解科学,也不能挑战其作者的科学权威。政治领导人非但没有质疑,似乎还对数学和数学家心存敬畏。结果,一个才华横溢、雄心勃勃的政策提倡者带着过于技术化的解决方案,能够对中国的人口政策产生极大的影响。就像钱学森多次哄骗毛泽东一样,宋健似乎也诱使邓小平相信,全面一孩化政策不仅是将中国从人口灾难中拯救出来的 "最佳 "方法,也是 "唯一 "方法,而且其社会后果是可以控制的。

这一政策解决方案的不恰当性在1983年时变得非常明显,当时,在一个变化了的环境中,政策制定者采取了一个非常大推动式的解决方案,一个大规模的全国性运动,旨在对所有有两个或更多孩子的夫妇中的一方进行绝育和对所有未经批准的怀孕进行流产来加快开展一孩化。农村干部被命令无论如何都要执行这一政策并达到目标,他们别无选择,只能对人民采取强迫手段。其结果是人口方面的成就达到了创纪录的水平——2,100万例绝育手术,1,400万例堕胎,生育率下降到略高于2.0的水平——以及女婴被杀害,妇女的身体被破坏,乡村生活被暴力和恐惧所蹂躏带来的意想不到的巨大社会苦难。[82]

随着社会政治稳定受到威胁,党的声誉受到损害,1984年,领导层在没有放弃对一孩的提倡的同时,也放弃了宋健小组的严格做法。中共中央委员会第7号文件为二孩放宽了一些条件,其中最重要的是有一个女孩的农村夫妇可以生两个孩子的规定。1988年,这一规定被正式确定下来,执行力度也被严格加强。20世纪90年代,生育率下降到历史最低点——每名妇女1.55至1.8个孩子——使计划生育委员会得以取消大推动式的运动,并启动了一系列在生育计划上的重大创新,到21世纪初,这些创新使人口工作向间接调控和社会效益的方向急剧转变。[83] 然而,政策本身并没有改变。同时,其社会成本也在不断增加。今天,中国面临着迫在眉睫的老龄化/社会保障危机,出生性别比为120个男孩比100个女孩(1999年),是世界上最高的。[84]

国防理性与人口政策。在超低生育率和社会成本危险地上升的背景下,保留有例外的独生子女政策可以通过考虑另外一个危害来理解:国防思想对人口政策的影响。尽管宋健对人口问题的重新表述在很大程度上借鉴了罗马俱乐部的观点,但他在将罗马俱乐部的观点用于中国的过程中,不知不觉地将军事理性因素引入了中国的人口工作。无论是将问题定为国家安全的紧急情况,还是大推动式的、自上而下的、领导层全面投入的执行战略,都带有中国军事逻辑的痕迹。今天,大推动已不复存在,但科学家们植入的核心教条——人口增长仍然是对国家福祉和全球地位的潜在威胁,必须不惜几乎一切代价予以避免——仍然存在。2000年关于人口问题的决定和2001年的《人口与计划生育法》再次确认人口是一种潜在的威胁,并重申独生子女政策是避免这种威胁的方法。[85] 今天,主要的中国人口学家认为,中止独生子女政策的最大障碍是最高领导人担心,如果人口在本世纪中叶超过16亿,用一位官员的话说,中国就 "完了"。[86]

[1] Li和Wang指出,20世纪80年代和90年代严厉的计划生育工程是基于将中国的贫困主要归因于人口过多的"19世纪的(马尔萨斯)理论"。见James Z. Lee和Wang Feng,《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实,1700-2000》(One Quarter of Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities, 1700–2000 Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999),21页。本文采用了传统的术语,即独生子女政策,尽管自1984年以来,许多农村夫妇被允许生两个孩子。

[2] H. Yuan Tien, China’s Strategic Demographic Initiative (New York: Praeger, 1991), pp. 107–112; Thomas Scharping, Birth Control in China, 1949–2000 (London: Routledge, 2003), pp. 39–40, 53.

[3] 宋健,《人口控制》 (1995),宋健,《宋健科学论文选集》 (北京,科学出版社,1999),第537页。

[4] 一部经典的教材是诺伯特·维纳的《控制论:或关于在动物和机器中控制和通信的科学》(Cybernetics; or Control and Communication in the Animal and the Machine New York: Technology Press, 1948)。在中国控制论(cybernetics)被简略地称为“控制理论科学”(control theory science)。见宋健,《人口控制》,第534页。

[5] 约翰·威尔逊·刘易斯和薛里泰, 《大漠深处:中国原子弹秘闻录》(China Builds the Bomb Stanford: Stanford University Press, 1988); 约翰·威尔逊·刘易斯和薛里泰, China’s Strategic Seapower: The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age (Stanford: Stanford University Press, 1994); Evan A. Feigenbaum, China’s Techno-Warriors: National Security and Strategic Competition from the Nuclear to the Information Age (Stanford: Stanford University Press, 2003).

[6] 这一观点扩展了Feigenbaum对社会和经济政策制定的观点。见ibid. 71-140页。

[7] 见本文第3页。

[8] 例如Herbert F. York, The Advisors: Oppenheimer, Teller, and the Superbomb (Stanford: Stanford University Press, 1989); William J. Broad, Teller’s War: The Top-Secret Story behind the Star Wars Deception (New York: Simon and Schuster, 1992); Lorna Anderson, Britain and the H-Bomb (Hampshire: Palgrave, 2001); David Holloway, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956 (New Haven: Yale University Press, 1994).

[9] Carol Hamrin, China and the Challenge of the Future: Changing Political Patterns (Boulder: Westview, 1990), esp. pp. 51–53; Nina P. Halpern, “Scientific decision making: the organization of expert advice in post-Mao China,” in Denis Fred Simon and Merle Goldman (eds.), Science and Technology in Post-Mao China (Cambridge, MA: Council on E. Asian Studies, Harvard University, 1989), pp. 157–174.

[10] 重要著作包括Richard P. Suttmeier, Science, Technology and China’s Drive for Modernization (Stanford: Hoover, 1990); Tony Saich, China’s Science Policy in the 80s (Manchester: Manchester University Press, 1989); H. Lyman Miller, Science and Dissent in Post-Mao China: The Politics of Knowledge (Seattle: University of Washington Press, 1996).

[11] 经典的研究是布鲁诺·拉图尔和史蒂夫·伍尔加,《实验室生活:科学事实的建构过程》(Princeton: Princeton University Press, 1986);布鲁诺·拉图尔,《科学在行动:怎样在社会中跟随科学家和工程师》(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987)。

[12] 苏珊·格林豪斯,Science, Modernity, and the Making of China’s One-Child Policy, 尚待完稿。

[13] 本讨论基于Feigenbaum, China’s Techno-Warriors; 刘易斯和薛,China Builds the Bomb and China’s Strategic Seapower;约翰·威尔逊·刘易斯,华棣和薛立泰,“Beijing’s defence establishment,” International Security, Vol. 15, No. 4 (1991), pp. 86–109.

[14] 下文的传记基于黄寿增,“宋健简历”,见宋健,《宋健科学论文选集》,第744-752页。

[15] 宋健是第一个将最优控制理论应用于导弹制导和控制的人。

[16] 关于钱学森,见Feigenbaum, China's Techno-Warriors;刘易斯和薛,China’s Strategic Seapower; 张纯如,《蚕丝:钱学森传》(Thread of the Silkworm New York: Basic, 1995)。

[17] 宋健,“Systems science and China’s economic reforms” (1985),收录于杨嘉墀(编),Control Science and Technology for Development (CSTD ‘85) (Oxford: Pergamon, 1986), pp. 2–3.

[18] 德内拉·梅多斯等,《增长的极限:罗马俱乐部关于人类困境的项目报告》(The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind New York: Universe, 1972);Mihajlo Mesaraovic and Eduard Pestel, Mankind at the Turning Point: The Second Report to the Club of Rome (New York: E.P. Dutton & Co, 1974)。

[19] 如H. S. D. Cole et al. (eds.), Models of Doom: A Critique of the Limits to Growth (New York: Universe, 1973).

[20] A. Niemi et al. (eds.), A Link Between Science and Applications of Automatic Control, 4 vols. (Oxford: Pergamon, 1979).

[21] 特别是宋健,《从现代科学看人口问题》,《光明日报》,1980年10月3日版,收录于宋健,《宋健科学论文选集》,第549-554页。

[22] 如宋健, 《人口系统的稳定性理论和临界妇女生育率》, Theoretical Population Biology, Vol. 22 (1982), pp. 382–83. 宋健, “Systems science and China’s economic reforms”; 宋健,《人口控制》

[23] 关于当时人口控制领域的精英, 见Susan Greenhalgh 和Edwin A. Winckler, Governing China’s Population: From Leninist to Neoliberal Biopolitics (Stanford: Stanford University Press, 2005), 第四章。

[24] 杨魁孚等(编),《中国人口计划生育大事要览》内的词条(北京,中国人口出版社,2001)。

[25] 总和生育率是指如果所有妇女都活到育龄期结束,并按照一组特定年龄的生育率生孩子,每个妇女所生的孩子的平均数量。

[26] 杨魁孚等(编),《中国人口计划生育大事要览》,第66页。

[27] 与70年代高级人口官员的访谈, 2003年12月25日, 北京。

[28] 与中国人口专家的访谈, 2003年5月1日, 明尼阿波利斯。

[29] H. Yuan Tien, China’s Population Struggle (Columbus: Ohio State University Press, 1973), pp. 163–231.

[30] 与中国人口专家的访谈, 1985年11月13日; 以及与计划生育官员的访谈, 2003年12月15日, 北京。

[31] 刘铮等, 《人口理论》(北京, 商务印书馆, 1977)。

[32] 刘铮,邬沧萍和林富德,《对控制我国人口增长的五点建议》 ,《人口研究》,1980年第3期,第1-5页。

[33] 与宋健团队成员的访谈,1999年11月16日,北京。

[34] 与宋健团队成员的访谈,2003年12月24日,北京。

[35] 对社会科学的描述基于1985年和1986年在北京、天津、西安、成都、南京、上海和广州对中国社会科学家的采访,以及1986年、1987年和2003年在北京对控制论学家的采访。

[36] 对数据的描述,见Susan Greenhalgh,“Science, modernity, and the making of China’s one-child policy,” Population and Development Review, 2003年第2期,第29卷,第163–196页。 关于数据问题,见Judith Banister, China’s Changing Population (Stanford: Stanford University Press, 1987), 第12–20页。

[37] 宋健,《从现代科学看人口问题》,宋健,“Population development – goals and plans,” 收录于刘铮,宋健等(编),《中国人口:问题与展望》(北京,新世界出版社,1980),第25-31页。

[38] Ibid.

[39] Feigenbaum, China’s Techno-Warriors, pp. 13–68.

[40] 杨魁孚等(编),《中国人口计划生育大事要览》,第64页。

[41] 如宋健,《从现代科学看人口问题》,"Population development",《人口系统的稳定性理论和临界妇女生育率》,382-383页

[42] 基于对中国导弹专家和人口控制论专家的咨询,2003年12月16日。

[43] Huibert Kwakernaak, “Application of control theory to population policy,” in A. Bensoussan and J.L. Lions (eds.), Lecture Notes in Control and Information Sciences: New Trends in Systems Analysis (Berlin: Springer-Verlag, 1977), pp. 359–378; also G.J. Olsder and R.C.W. Strijbos, “Population planning: a distributed time optimal control problem,” in Jean Cea (ed.), Lecture Notes in Computer Science; Optimization Techniques: Modeling and Optimization in the Service of Man, Part 1 (Berlin: Springer-Verlag, 1976), pp. 721–735.

[44] 采访,2003年12月24日,北京。

[45] 宋健,《从现代科学看人口问题》。详见,宋健等,《人口预测和人口控制》(北京,人民出版社,1982)。

[46] Kwakernaak, “Application of control theory,” p. 365; Edward Goldsmith et al., Blueprint for Survival (Boston: Houghton Mifflin, 1972).

[47] 采访,2003年12月21日及24日,北京。

[48] 宋健,《从现代科学看人口问题》;宋健和李广元,《人口控制问题》,《自然杂志》,1979年第9期,第2卷,第570-574页。宋健几乎所有面向非专业读者出版的著作都以现代数学的精确性、准确性和科学主义式的事实修辞为特色。

[49] Wendy Frieman, “China’s military R&D system: reform and reorientation,” in Simon and Goldman, Science and Technology, pp. 265; Feigenbaum, China’s Techno-Warriors, pp. 139–140.

[50] Frieman, “China’s military R&D,” p. 284.

[51] 栗秀真,《当前计划生育工作的形势和任务》,(1979年12月31日),《人口研究》,1980年第1期,第5页。

[52] 宋健,《从现代科学看人口问题》;宋健,Chi-Hsian Tuan及于景元, 《人口控制论》(Population Control in China: Theory and Applications New York: Praeger, 1985), pp. 29–32.

[53] 《四川大学学报,哲学社会科学版》,1979年第1期。

[54] 宋健和李广元,《人口问题的定量研究》,《经济研究》,第2期,第60-67页。

[55] 宋健和李广元,《人口问题的定量研究》,第61页。华世平,Scientism and Humanism: Two Cultures in Post-Mao China (1978–1989) (Albany: State University of New York Press, 1995)。

[56] 宋健和李广元,《人口问题的定量研究》,第60-62页。

[57] 基于在多个城市与多位社会科学家的访谈,1985和1986年。

[58] 梁中堂,《对我国今后几十年人口发展的几点意见》,收录于梁中堂,《论我国人口发展战略》(太原,山西人民出版社,1985年),1-16页

[59] 与人口专家的访谈,2003年12月19日,太原;又见栗秀真,《当前计划生育工作的形势和任务》,第3页。

[60] 与中国人口专家的访谈,1987年10月12日,太原,以及1985与1986年在中国各地与多位人口学家的访谈。

[61] 宋健、于景元和李广元,《关于我国人口发展问题的定量研究报告》,《世界经济调研》,1980年1月31日,第5期,1月31日;收录于宋健,《宋健科学论文选集》,第540-546页。

[62] Ibid. 第545–46页。

[63] Ibid. 第 546页。

[64] 采访,2003年12 月24日,北京。

[65] 宋健,《宋健科学论文选集》,第545页。David M. Bachman, Chen Yun and the Chinese Political System (Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1985), p. viii.

[66] 采访,2003年12 月24日,北京。

[67] 采访,2003年12 月21日,北京。

[68] 栗秀真,“Bring about a rise in national economic construction, slow the speed of population growth,”由Beijing Domestic Service播送,1980年2月12日,收录于FBIS, PRC National Affairs, 1980年2月21日, 第L5-L6页。

[69] 宋健等,《关于人口发展目标问题》,《人民日报》,1980年3月7日,第5页。

[70] 与高级人口科学家及计生官员的访谈,2003年12月15及21日,北京。

[71] 与中国人口专家的访谈,1999年11月16日及2003年12月21日,以及与领导小组主要成员的访谈,2003年12月24日,地点位于北京。

[72] 以下内容基于与一位地位显赫的计生官员的长时间讨论,2003年12月15日,北京。

[73] 与中国人口专家的访谈,1986年12月20日,北京;1999年11月16日,北京。1980年6月,陈云在给陈慕华的信中也阐述了这一立场(与人口计生委主要工作人员的访谈,2003年12月24日)。

[74] 在北京与参加了这些会议的几位学者和官方与会者的访谈,1999年11月16日、2003年12月21日和25日。

[75] 杨魁孚等(编),《中国人口计划生育大事要览》, 78页,通过采访证实。

[76] 与参与起草公开信的主要人员的访谈,2003年12月15日和24日。

[77] 《第五届全国人民代表大会,第三次会议政府工作报告》,收录于年鉴编写委员会(编),《中国人口年鉴1985》(北京,中国社会科学出版社,1985),第26页。少数民族被豁免,至少在开始时是这样。

[78] 《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信》,收录于年鉴编写委员会(编),《中国人口年鉴1985》,第27-29页。

[79] 与当时主要计生官员的访谈,2003年12月25日,北京。

[80] 采访,2003年12月25日,北京。

[81] Joel E. Cohen, “Review of Population System Control, by Jian Song and Jingyuan Yu (1988),” SIAM Review, Vol. 32, No. 4 (1990), pp. 494–500; Geoffrey McNicoll, “Review of Population Control in China: Theory and Applications,” Population and Development Review, Vol. 11, No. 3 (1985), pp. 556–57; John Bongaarts, personal communication (12 April 2004), Griffifh Feeney, personal communication (15 May 2003), Zeng Yi, personal communication (28 November 2001).

[82] 关于社会苦难,请见Greenhalgh和Winckler, Governing China’s Population, 第8章。

[83] 张广宇,“China’s far below replacement level fertility: a reality or illusion arising from underreporting of births?” 博士学位论文,人口学系,澳洲国立大学, 2004年。2000年的官方数据是1.8,1.55是张广宇基于对所有可用数据集的细致分析估计的数字。关于今天的人口工作,请见Greenhalgh和Winckler,Governing China’s Population,第5和第6章。

[84] 性别比数据来自中国国家统计局,请见www.chinapop.gov.cn,在Greenhalgh和Winckler, Governing China’s Population第8章中也有讨论。关于社会保障危机,请见Richard Jackson和Neil Howe, The Graying of the Middle Kingdom: The Demographics and Economics of Retirement Policy in China (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2004)。

[85] Edwin A. Winckler, “Chinese reproductive policy at the turn of the millennium: dynamic stability,” Population and Development Review, 2002年第3期 ,第28卷,第379–418页。该法第18条提倡每对夫妇生育一个孩子。见《中华人民共和国人口与计划生育法》,Population and Development Review,2002年第3期 ,第28卷,第579-585页。

[86] 与中国人口专家的访谈,2003年12月22日,北京。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!